资源简介

资源简介

《北京的春节》课后习题参考答案

思考探究

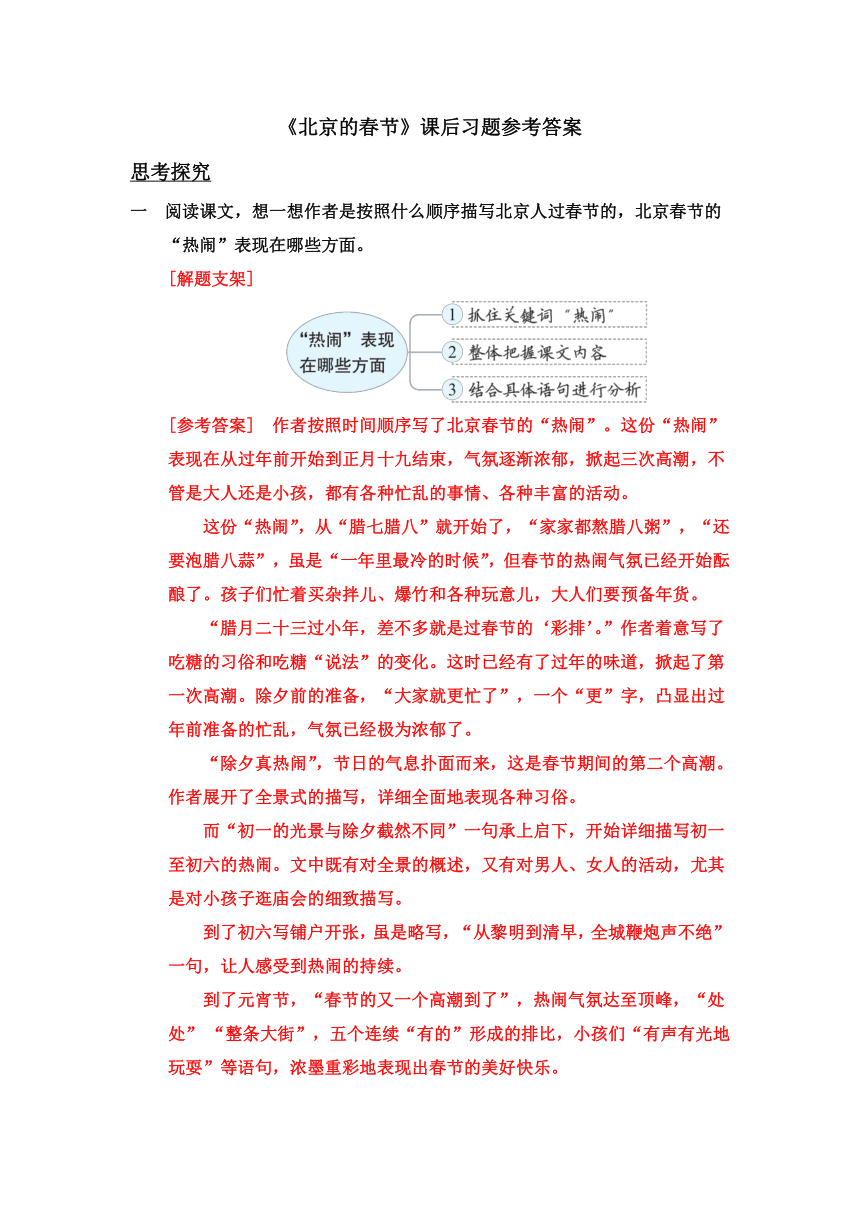

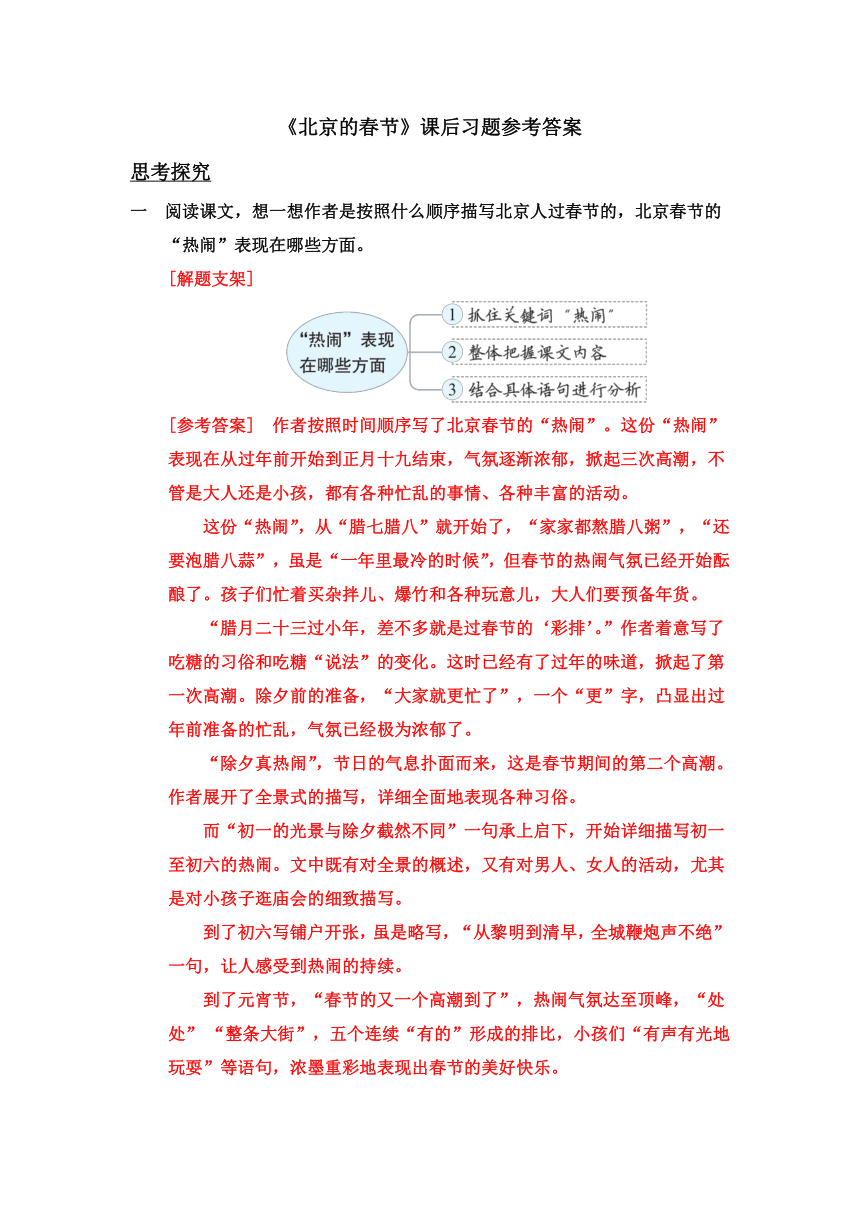

一 阅读课文,想一想作者是按照什么顺序描写北京人过春节的,北京春节的 “热闹”表现在哪些方面。

[解题支架]

[参考答案] 作者按照时间顺序写了北京春节的“热闹”。这份“热闹”表现在从过年前开始到正月十九结束,气氛逐渐浓郁,掀起三次高潮,不管是大人还是小孩,都有各种忙乱的事情、各种丰富的活动。

这份“热闹”,从“腊七腊八”就开始了,“家家都熬腊八粥”,“还要泡腊八蒜”,虽是“一年里最冷的时候”,但春节的热闹气氛已经开始酝酿了。孩子们忙着买杂拌儿、爆竹和各种玩意儿,大人们要预备年货。

“腊月二十三过小年,差不多就是过春节的‘彩排’。”作者着意写了吃糖的习俗和吃糖“说法”的变化。这时已经有了过年的味道,掀起了第一次高潮。除夕前的准备,“大家就更忙了”,一个“更”字,凸显出过年前准备的忙乱,气氛已经极为浓郁了。

“除夕真热闹”,节日的气息扑面而来,这是春节期间的第二个高潮。作者展开了全景式的描写,详细全面地表现各种习俗。

而“初一的光景与除夕截然不同”一句承上启下,开始详细描写初一至初六的热闹。文中既有对全景的概述,又有对男人、女人的活动,尤其是对小孩子逛庙会的细致描写。

到了初六写铺户开张,虽是略写,“从黎明到清早,全城鞭炮声不绝”一句,让人感受到热闹的持续。

到了元宵节,“春节的又一个高潮到了”,热闹气氛达至顶峰,“处处” “整条大街”,五个连续“有的”形成的排比,小孩们“有声有光地玩耍”等语句,浓墨重彩地表现出春节的美好快乐。

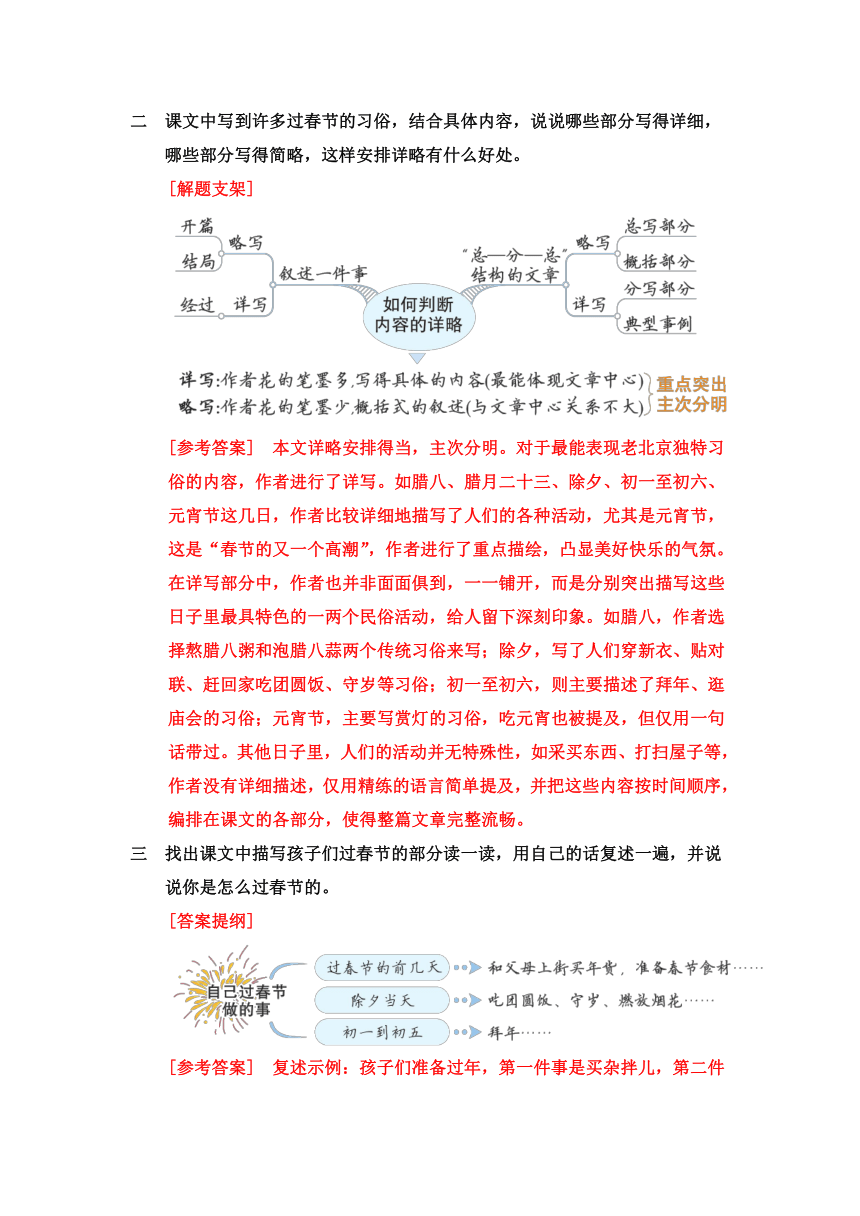

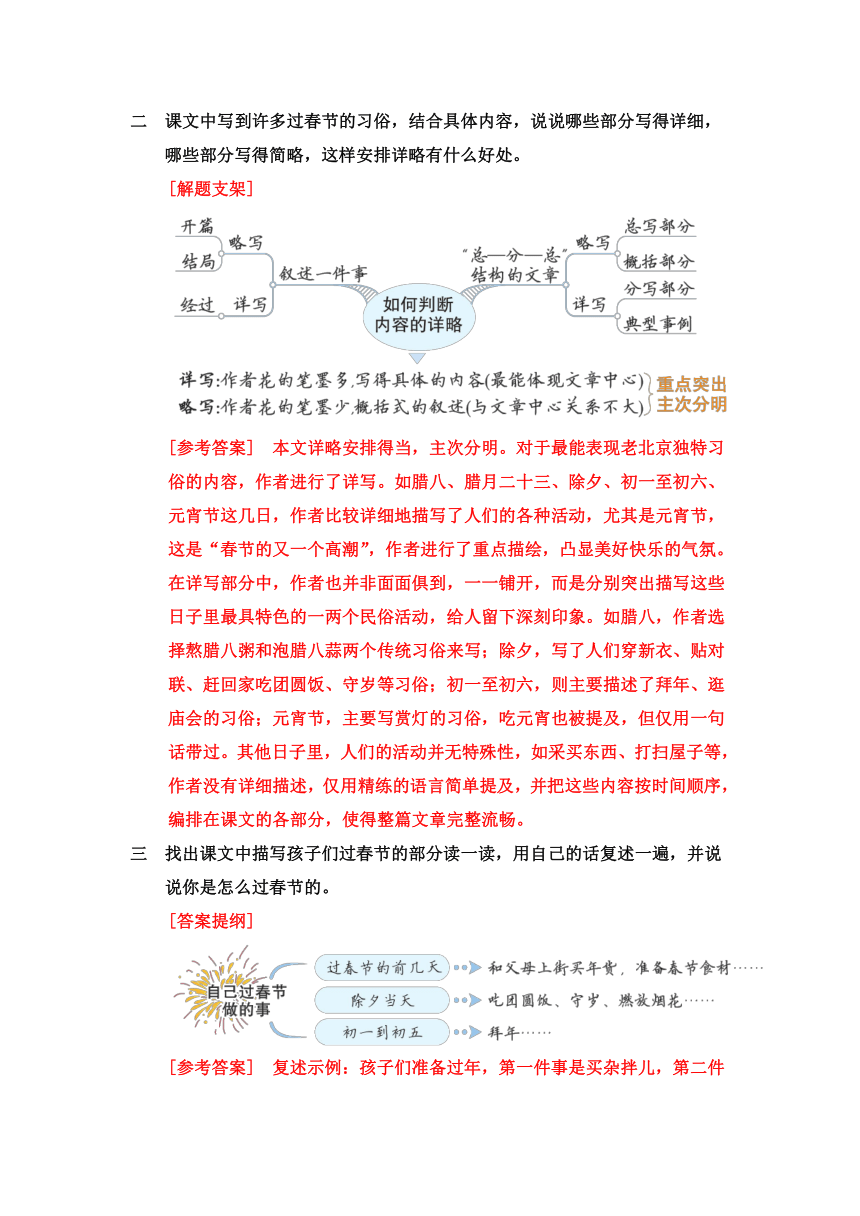

二 课文中写到许多过春节的习俗,结合具体内容,说说哪些部分写得详细,哪些部分写得简略,这样安排详略有什么好处。

[解题支架]

[参考答案] 本文详略安排得当,主次分明。对于最能表现老北京独特习俗的内容,作者进行了详写。如腊八、腊月二十三、除夕、初一至初六、元宵节这几日,作者比较详细地描写了人们的各种活动,尤其是元宵节,这是“春节的又一个高潮”,作者进行了重点描绘,凸显美好快乐的气氛。在详写部分中,作者也并非面面俱到,一一铺开,而是分别突出描写这些日子里最具特色的一两个民俗活动,给人留下深刻印象。如腊八,作者选择熬腊八粥和泡腊八蒜两个传统习俗来写;除夕,写了人们穿新衣、贴对联、赶回家吃团圆饭、守岁等习俗;初一至初六,则主要描述了拜年、逛庙会的习俗;元宵节,主要写赏灯的习俗,吃元宵也被提及,但仅用一句话带过。其他日子里,人们的活动并无特殊性,如采买东西、打扫屋子等,作者没有详细描述,仅用精练的语言简单提及,并把这些内容按时间顺序,编排在课文的各部分,使得整篇文章完整流畅。

三 找出课文中描写孩子们过春节的部分读一读,用自己的话复述一遍,并说说你是怎么过春节的。

[答案提纲]

[参考答案] 复述示例:孩子们准备过年,第一件事是买杂拌儿,第二件事是买爆竹,第三件事是买风筝、空竹、口琴等玩意儿和年画。腊月二十三则是吃各种美味的糖,如麦芽糖、江米糖等。除夕当天穿上新衣,吃团圆饭,有的还能与大人一起守岁。正月初一到正月初六就去逛庙会,还有可能去城外看野景,骑毛驴,买新年特有的玩具,看赛轿车、赛马的比赛。元宵节则去大街上看花灯、冰灯,买花炮燃放,或在家里玩各式各样的灯,吃美味的元宵。

我是这样过春节的:年前跟着大人逛街置办年货,买新衣服。除夕当天放烟花爆竹,吃团圆饭,看春节联欢晚会,讨要压岁钱,守岁。初一去长辈家拜年。元宵节看元宵晚会,赏花灯。

积累拓展

四 课文语言浅易平实,富有浓郁的“京味儿”。读读下面的句子,注意加点的词语,并从课文中再找出一些语句,加以体会。

1.孩子们喜欢吃这些零七八碎儿,即使没有饺子吃,也必须买杂拌儿。他们的第二件事是买爆竹,特别是男孩子们。恐怕第三件事才是买玩意儿——风筝、空竹、口琴等——和年画。

2.白云观外的广场上有赛轿马、赛马的,在老年间,据说还有赛骆驼的。

3.腊月和正月,在农村正是大家最闲在的时候。

[参考答案] 1.“零七八碎儿”意思就是零零碎碎,“玩意儿”指玩具。这两个北京人常说的口语词,表现出一种浓郁的生活气息和地域特色,也表达出作者的喜爱之情。如果改用“零碎的东西”“玩具”之类的词语,则缺少了这种“京味儿”。

2.“老年间”指很早以前、古时候,多用在口语中,且带有传统民间习语的色彩。用上这个词,整个句子显得亲切朴实。

3.“闲在”指清闲自在,带有鲜明的口语化色彩和地域色彩,质朴平实。

五 读读下面的“阅读链接”,想一想其中描写的春节与老舍笔下的春节有什么不同,与同学交流。

[参考答案] 交流示例:斯妤的《除夕》重点写了“我”对一家人过除夕的一段回忆,表现了闽南老家除夕的习俗,让人感受到不同地域不同的民俗风情,感受到除夕阖家团圆、其乐融融、温馨快乐的氛围,也感受到作者对亲人的思念、怀念之情。老舍笔下的春节,则像是一幅民俗画卷,表现出在传统节日中,人们共同的活动和体验,以及共同的文化心理。

展开更多......

收起↑

资源预览

资源预览

资源预览

资源预览