资源简介

资源简介

让教学更有效 精品试卷 | 历史学科

2025年广东省深圳市历史中考模拟卷(一)

一、选择题(本大题共17小题,每小题2分,共34分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)

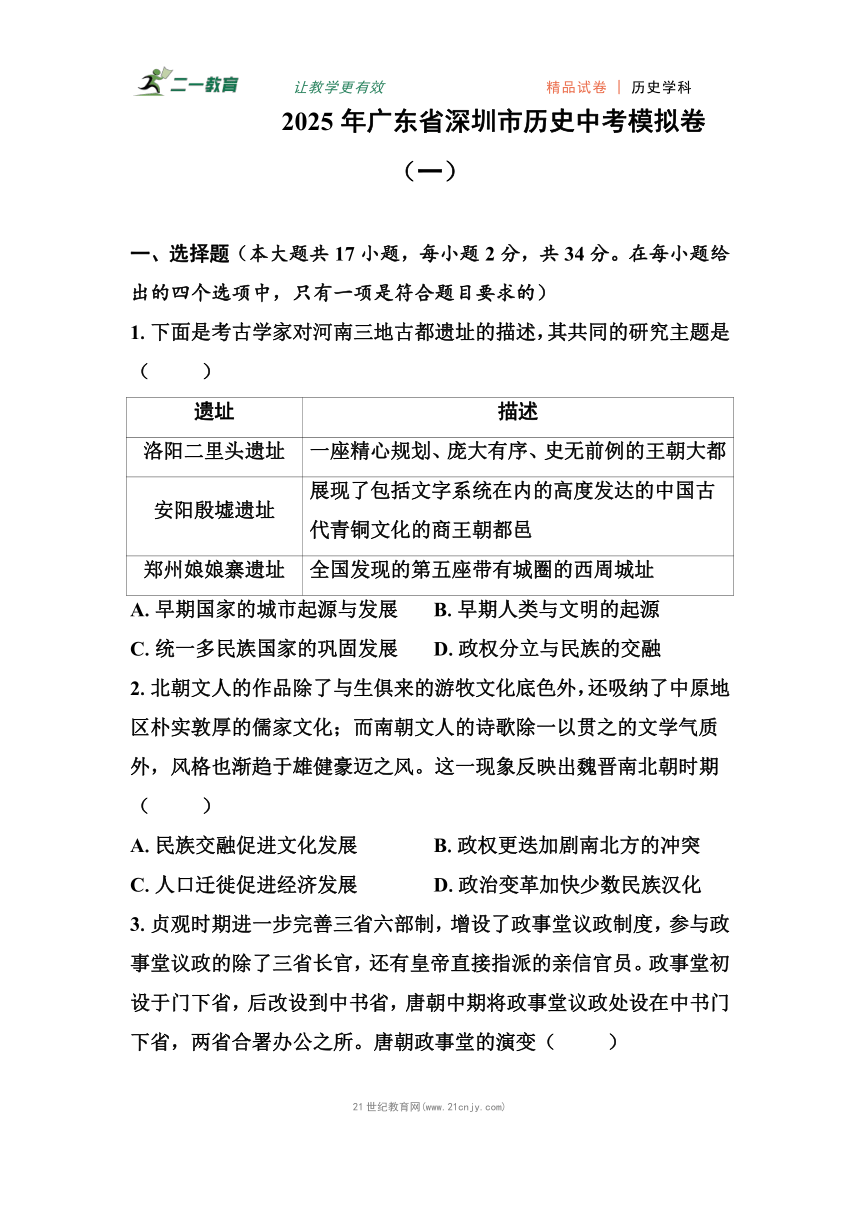

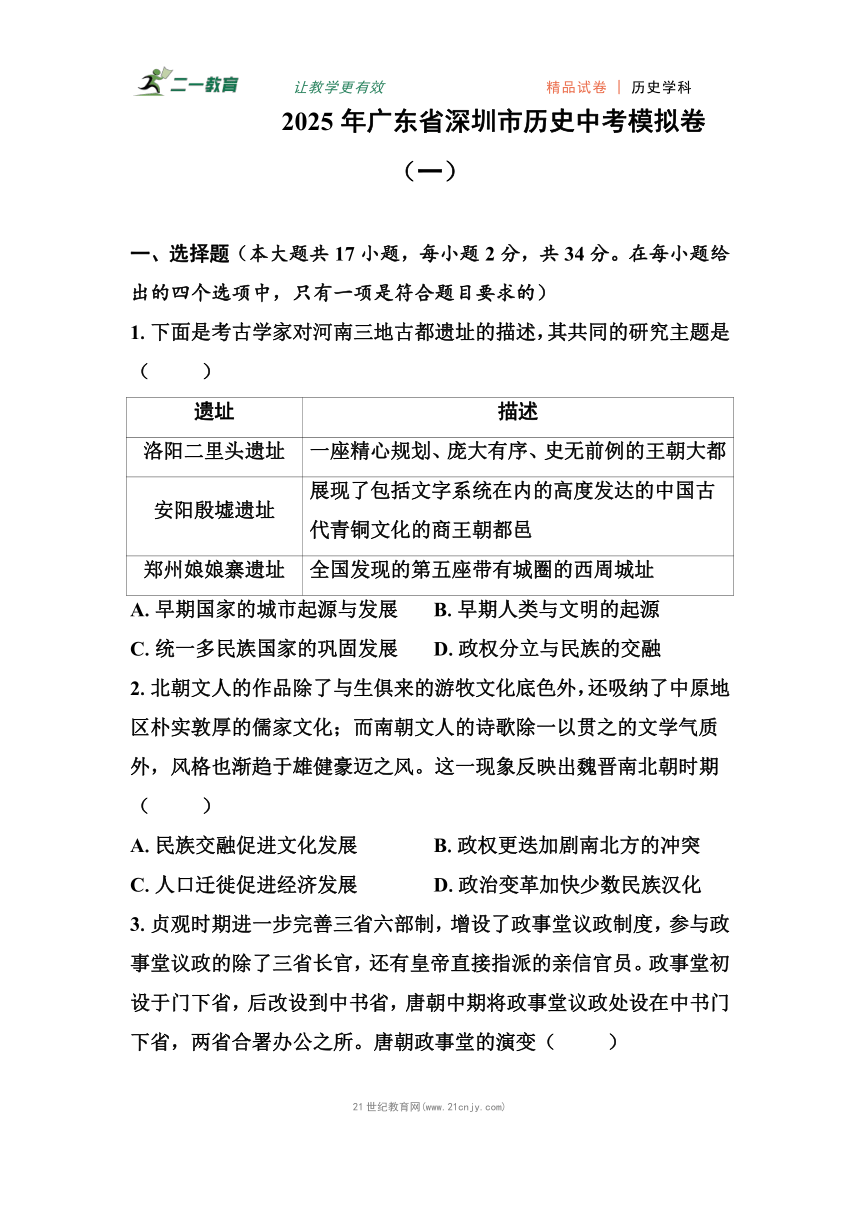

1.下面是考古学家对河南三地古都遗址的描述,其共同的研究主题是( )

遗址 描述

洛阳二里头遗址 一座精心规划、庞大有序、史无前例的王朝大都

安阳殷墟遗址 展现了包括文字系统在内的高度发达的中国古代青铜文化的商王朝都邑

郑州娘娘寨遗址 全国发现的第五座带有城圈的西周城址

A.早期国家的城市起源与发展 B.早期人类与文明的起源

C.统一多民族国家的巩固发展 D.政权分立与民族的交融

2.北朝文人的作品除了与生俱来的游牧文化底色外,还吸纳了中原地区朴实敦厚的儒家文化;而南朝文人的诗歌除一以贯之的文学气质外,风格也渐趋于雄健豪迈之风。这一现象反映出魏晋南北朝时期( )

A.民族交融促进文化发展 B.政权更迭加剧南北方的冲突

C.人口迁徙促进经济发展 D.政治变革加快少数民族汉化

3.贞观时期进一步完善三省六部制,增设了政事堂议政制度,参与政事堂议政的除了三省长官,还有皇帝直接指派的亲信官员。政事堂初设于门下省,后改设到中书省,唐朝中期将政事堂议政处设在中书门下省,两省合署办公之所。唐朝政事堂的演变( )

A.提高了尚书省的地位 B.加强了封建中央集权

C.取消了宰相的决策权 D.有利于提高决策效率

4.元朝设立宣政院管辖西藏地区和宗教事务,尊奉喇嘛教首领为帝师;明朝制定了“多封众建,尚用僧徒”的治藏宗教策略;清朝形成达赖喇嘛与驻藏大臣共治的局面。材料反映出明清时期对西藏治理的特点是( )

A.政教合一 B.因俗而治 C.严密控制 D.册封首领

5.下面图示是汉朝到清朝官员奏事时的示意图。它形象地说明了中国古代( )

A.中央官制的完善 B.君主专制的强化

C.中央集权的加强 D.封建政权的更迭

6.有人评价“此战英国侵略者用微不足道的代价在中国得到了他们梦寐以求的好处,不但打开了中国市场,还使得香港成为他们的占领地达一百五十多年之久”。“此战”是指( )

A.鸦片战争 B.第二次鸦片战争

C.八国联军侵华战争 D.雅克萨之战

7.国共两党关系影响着中华民族的前途和命运。历史上两党两度合作都推动了民主革命的进程,第二次国共合作取得的重大成就是( )

A.建立黄埔军校 B.基本推翻北洋军阀的反动统治

C.打败日本法西斯 D.推翻资产阶级在中国的统治

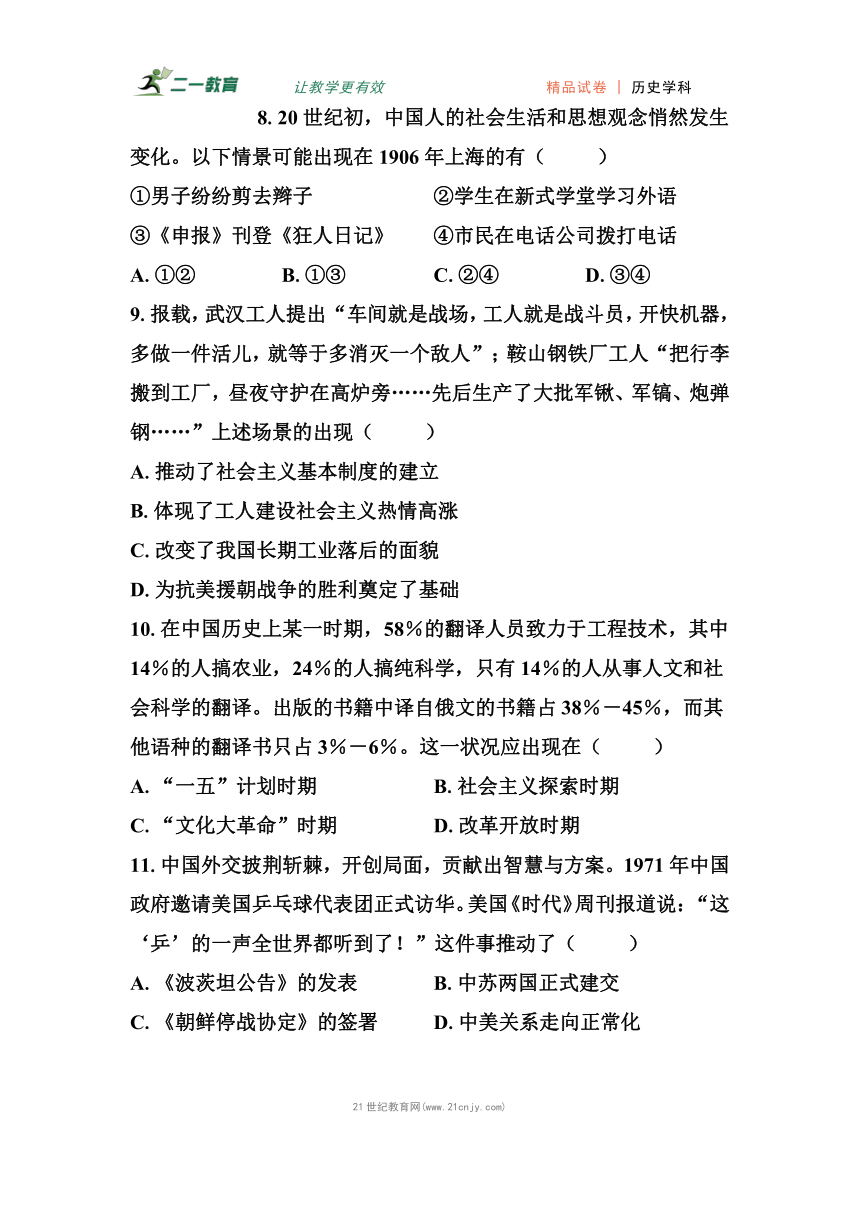

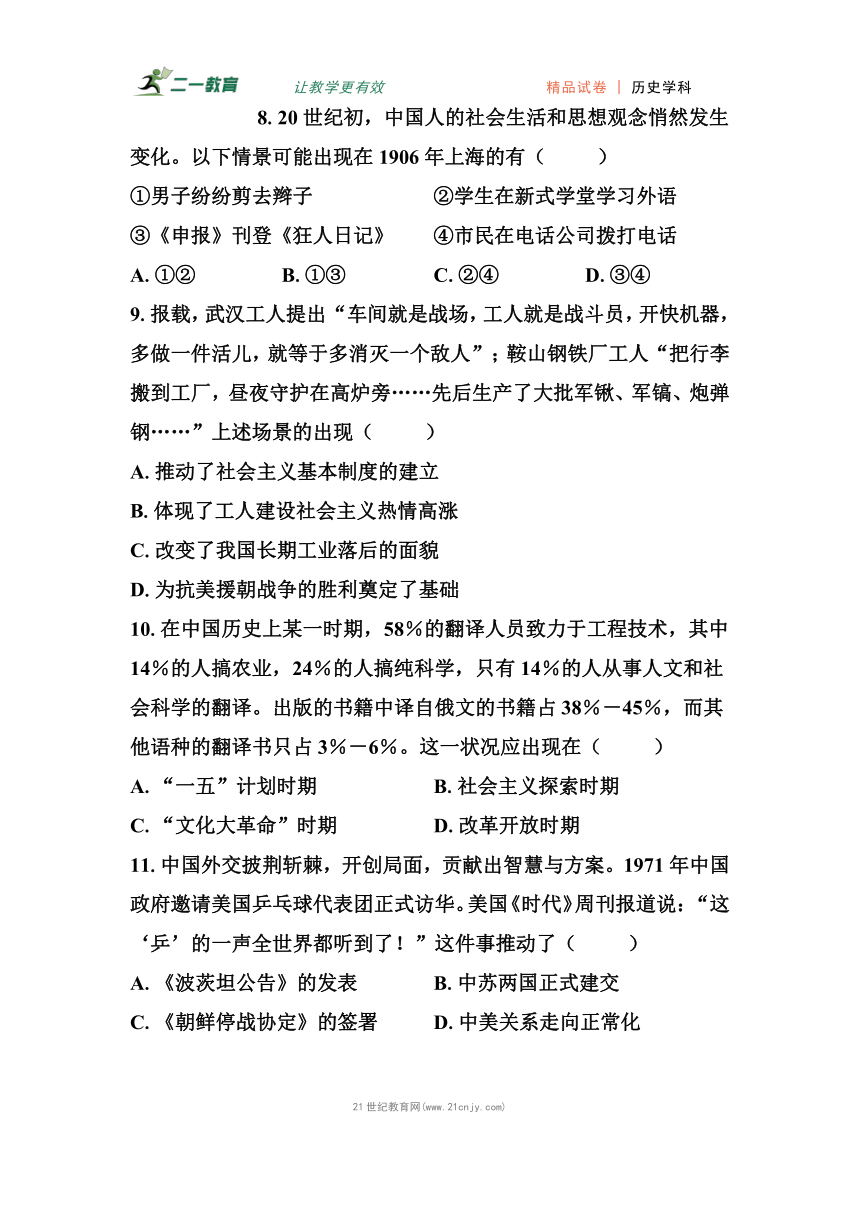

8.20世纪初,中国人的社会生活和思想观念悄然发生变化。以下情景可能出现在1906年上海的有( )

①男子纷纷剪去辫子 ②学生在新式学堂学习外语

③《申报》刊登《狂人日记》 ④市民在电话公司拨打电话

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

9.报载,武汉工人提出“车间就是战场,工人就是战斗员,开快机器,多做一件活儿,就等于多消灭一个敌人”;鞍山钢铁厂工人“把行李搬到工厂,昼夜守护在高炉旁……先后生产了大批军锹、军镐、炮弹钢……”上述场景的出现( )

A.推动了社会主义基本制度的建立

B.体现了工人建设社会主义热情高涨

C.改变了我国长期工业落后的面貌

D.为抗美援朝战争的胜利奠定了基础

10.在中国历史上某一时期,58%的翻译人员致力于工程技术,其中14%的人搞农业,24%的人搞纯科学,只有14%的人从事人文和社会科学的翻译。出版的书籍中译自俄文的书籍占38%-45%,而其他语种的翻译书只占3%-6%。这一状况应出现在( )

A.“一五”计划时期 B.社会主义探索时期

C.“文化大革命”时期 D.改革开放时期

11.中国外交披荆斩棘,开创局面,贡献出智慧与方案。1971年中国政府邀请美国乒乓球代表团正式访华。美国《时代》周刊报道说:“这‘乒’的一声全世界都听到了!”这件事推动了( )

A.《波茨坦公告》的发表 B.中苏两国正式建交

C.《朝鲜停战协定》的签署 D.中美关系走向正常化

12.以《罗马民法大全》为代表的罗马法对商品生产的各种法律关系,例如所有权、债权和契约等,都做了极为详尽的规定。因此15-16世纪,西欧各国普遍出现了“采用罗马法”的热潮。这说明罗马法( )

A.蕴含人人平等的法治理念

B.符合促进资本主义发展的历史要求

C.提出三权分立的政治原则

D.是世界上第一部较完整的成文法典

13.中世纪的城市从12世纪起是一个公社,受到筑有防御工事的城墙的保护,靠工商业维持生存,享有“特别的法律、行政和司法”,是享有特权的“集体法人”。这说明中世纪的城市( )

A.拥有独立的主权 B.隶属于封建领主

C.拥有一定自治权 D.经济上完全独立

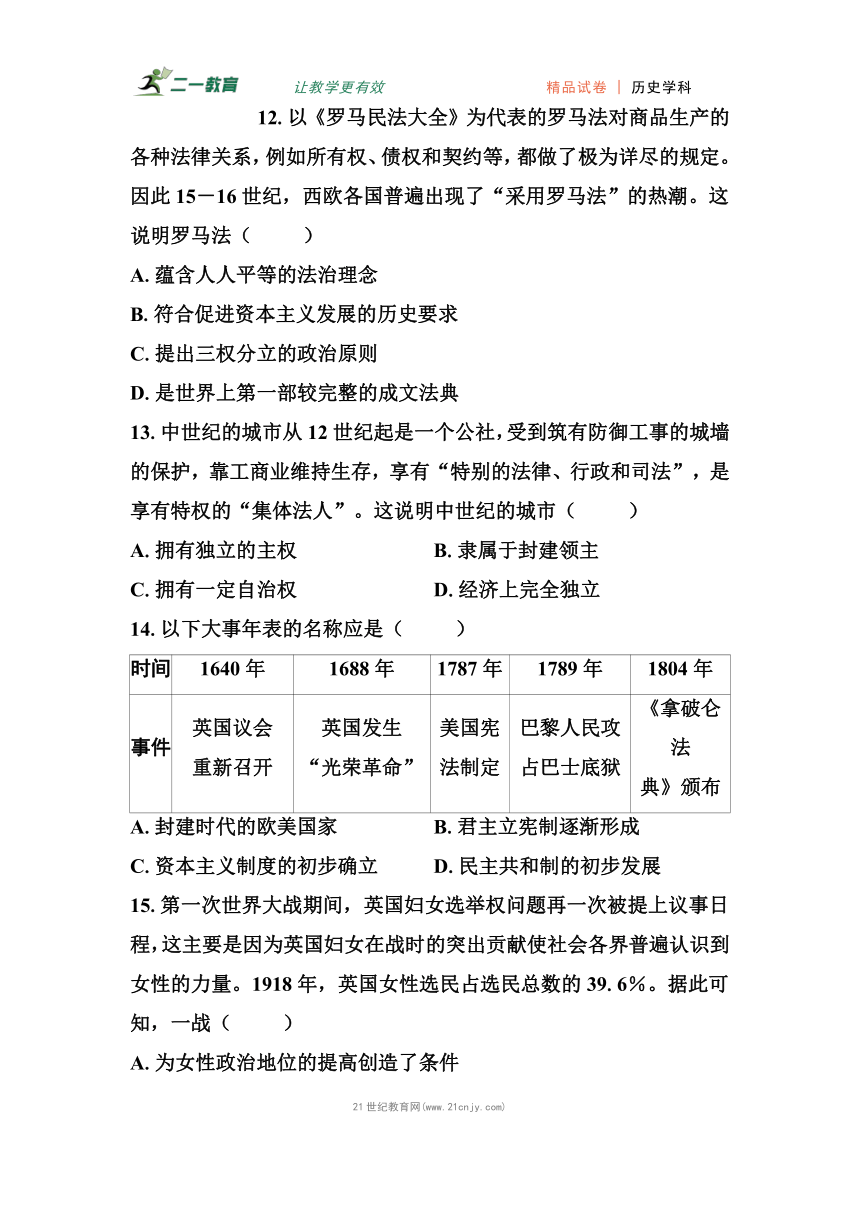

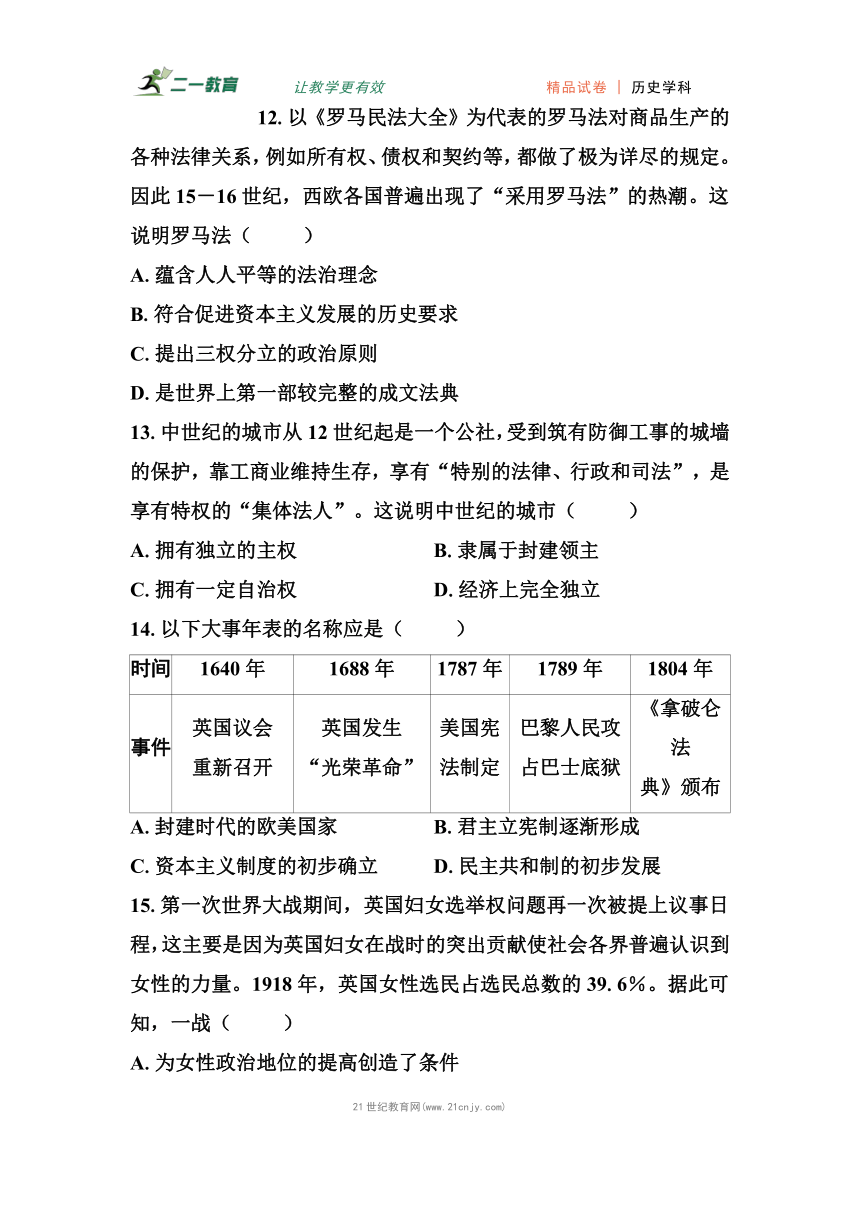

14.以下大事年表的名称应是( )

时间 1640年 1688年 1787年 1789年 1804年

事件 英国议会 重新召开 英国发生 “光荣革命” 美国宪 法制定 巴黎人民攻 占巴士底狱 《拿破仑法 典》颁布

A.封建时代的欧美国家 B.君主立宪制逐渐形成

C.资本主义制度的初步确立 D.民主共和制的初步发展

15.第一次世界大战期间,英国妇女选举权问题再一次被提上议事日程,这主要是因为英国妇女在战时的突出贡献使社会各界普遍认识到女性的力量。1918年,英国女性选民占选民总数的39.6%。据此可知,一战( )

A.为女性政治地位的提高创造了条件

B.是女性地位提高的根本原因

C.使女性享有与男性平等的政治权利

D.促使英国女权意识开始萌发

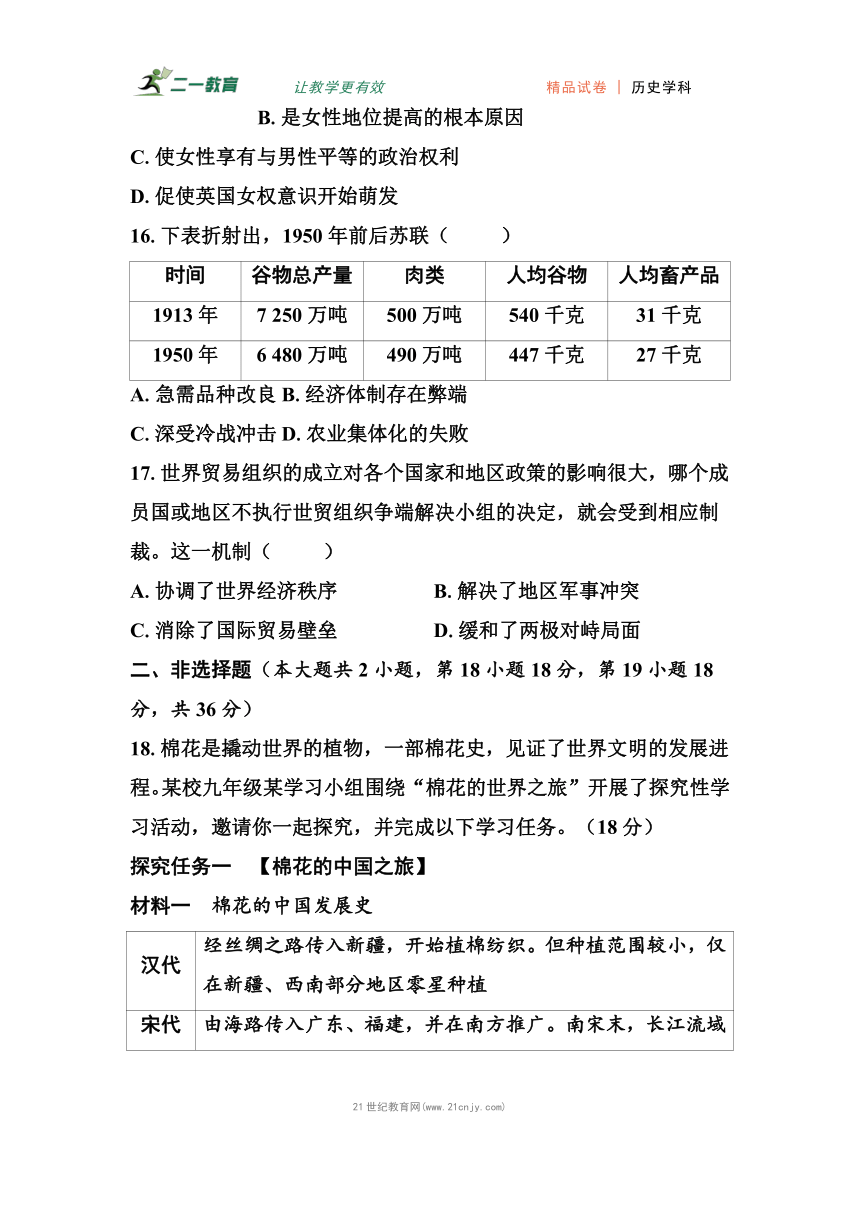

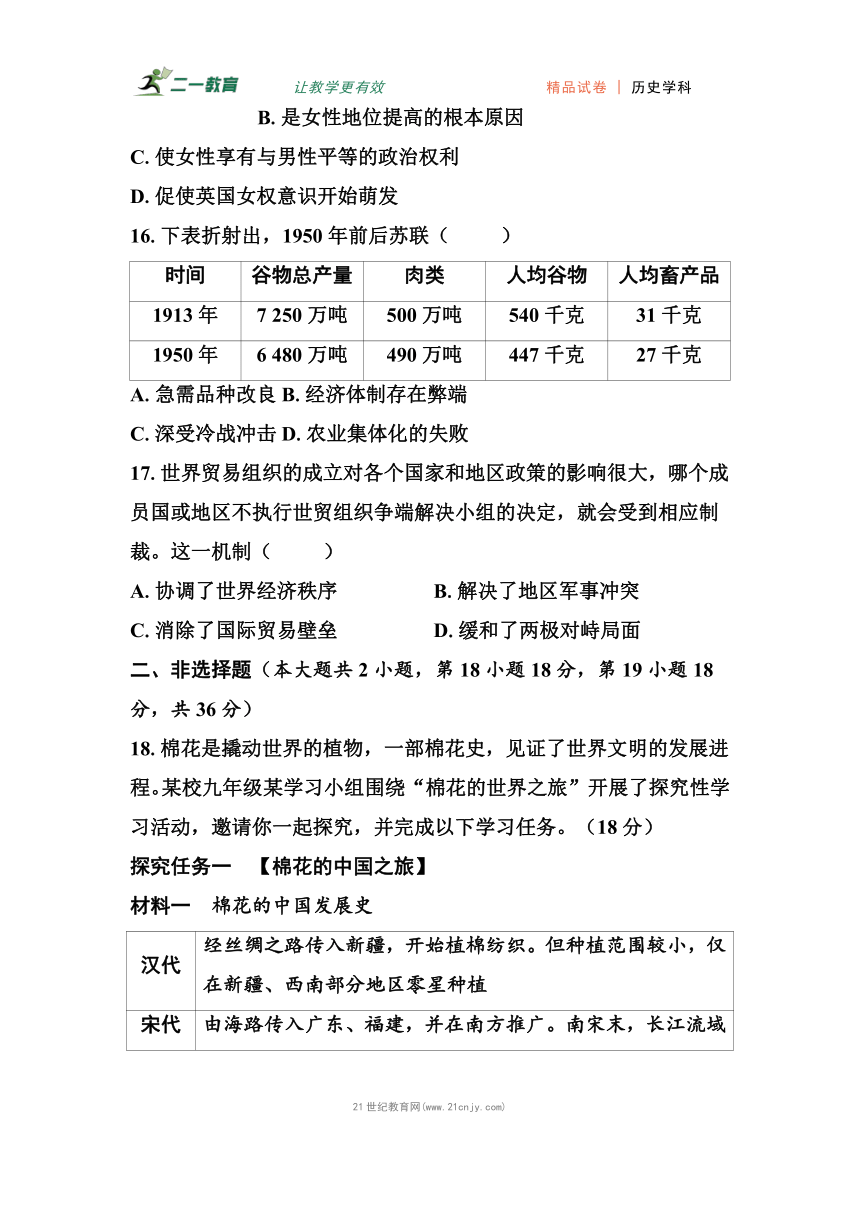

16.下表折射出,1950年前后苏联( )

时间 谷物总产量 肉类 人均谷物 人均畜产品

1913年 7 250万吨 500万吨 540千克 31千克

1950年 6 480万吨 490万吨 447千克 27千克

A.急需品种改良 B.经济体制存在弊端

C.深受冷战冲击 D.农业集体化的失败

17.世界贸易组织的成立对各个国家和地区政策的影响很大,哪个成员国或地区不执行世贸组织争端解决小组的决定,就会受到相应制裁。这一机制( )

A.协调了世界经济秩序 B.解决了地区军事冲突

C.消除了国际贸易壁垒 D.缓和了两极对峙局面

二、非选择题(本大题共2小题,第18小题18分,第19小题18分,共36分)

18.棉花是撬动世界的植物,一部棉花史,见证了世界文明的发展进程。某校九年级某学习小组围绕“棉花的世界之旅”开展了探究性学习活动,邀请你一起探究,并完成以下学习任务。(18分)

探究任务一 【棉花的中国之旅】

材料一 棉花的中国发展史

汉代 经丝绸之路传入新疆,开始植棉纺织。但种植范围较小,仅在新疆、西南部分地区零星种植

宋代 由海路传入广东、福建,并在南方推广。南宋末,长江流域植棉渐广

元代 元初政府“置浙东、江东、江西、湖广木棉提举司,每年向民间征收木棉布十万匹”。黄道婆推广棉纺织技术;松江府成为棉纺业中心,棉布被定为常年租赋之一

明代 明初,朱元璋大力提倡植棉,令农民有田五至十亩者各种桑、麻、棉半亩,后又规定多种植棉花不征税。到15世纪末,棉花已是“遍布天下,地无南北皆宜之,人无贫富皆赖之”。明代中晚期,棉花超过桑、麻成为我国纺织业的主要原料,棉布取代丝绸、麻布成为人们的主要衣料

清朝 前期 清朝前期,棉纺织业进一步发展,出现比较成熟的手工业工场,如佛山镇经营棉织业的手工工场达2 500家,职工超过5 000人,生产商品化、商业化趋势加强

——摘编自齐涛《中国古代经济史》等

(1)根据材料一,概括中国古代棉花种植的特点,并分析其影响。(8分)

探究任务二 【棉花的世界之旅】

材料二 15世纪以前,棉花种植和加工主要集中在亚洲、非洲和美洲地区,以家庭自产自用为主,呈现出多点分散的态势,此时在全球棉花贸易中占据主导地位的是印度和阿拉伯商人。15世纪以后,随着达·伽马绕过好望角与印度建立贸易关系,哥伦布登陆美洲发现可以植棉的大批土地,欧洲有了重塑全球棉花网络的可能。到了1780年,一个欧洲人主导的将亚洲、欧洲、美洲涵盖在内的新贸易体系逐渐形成,整个欧洲成为世界棉花的中心。

——摘编自魏涛《“全球转向”、商品研究与历史研究的国际化》

(2)根据材料二,概括15世纪前后“棉花种植和加工”出现的变化,并指出到了1780年,整个欧洲能够“成为世界棉花的中心”的原因。(8分)

探究任务三 【棉花的新使命】

材料三 20世纪70年代以来,棉花总消费量大幅增加,贸易规模呈增长态势,全球超过150个国家参与棉花进出口贸易,但欧洲对棉花帝国的统治结束了,曾经是棉花帝国中心的节点(例如兰开夏郡)已被边缘化,而中国已经成了它的核心。如今的中国作为世界三大棉花生产国之一和全世界最大的纺织品出口国,正在发扬自己的特色,走出属于自己的全球化道路,棉花也因此有了新的使命。

——摘编自贝克特《棉花帝国》、维舟《棉花敲开现代世界大门》等

(3)根据以上三则材料,结合所学知识,请你给当今中国棉花产业建设有“自己的特色”的全球化道路提出一些合理化建议。(2分)

19.少年儿童是历史的亲历者,亦是人类社会发展的未来。阅读材料,回答问题。(18分)

材料一 我国早在西周时期就萌生了儿童教育。秦汉以后,伦理道德和儒家文化知识是儿童教育的主要内容。儿童在私塾教师训导下,对《弟子规》《增广贤文》等蒙学教材反复背诵,倒背如流。中国古代思想家大多认为儿童教育应当从严入手,严慈结合。近代教育学家则主张“民主精神”,尊重儿童的主体地位和天性。1904年田汉在上海创办的“育婴堂”,是我国最早的儿童教育机构之一。此后,幼儿园、托儿所、小学堂等公共教育机构相继涌现,它们开设品德修养、自然、格物、生理卫生等一系列课程。

——摘编自颜星《中国古代的儿童教育》、

朱永新《中国近现代教育思想史》

(1)根据材料一,概括我国古代儿童教育的特点。结合所学知识,指出中国近代儿童教育发生变化的原因。(6分)

材料二 1949年以来党和政府关心少年儿童成长部分大事记

1949年毛泽东给《中国儿童》杂志社回信并题词“好好学习”

1953年新中国第一座少年宫——中国福利会少年宫正式启用

1986年《中华人民共和国义务教育法》颁布实施

1992年发布《九十年代中国儿童发展规划纲要》

2007年全国人民代表大会批准政府工作报告,决定将15种传染病纳入国家免疫规划,对适龄儿童进行常规接种

2009年已建立17个动画产业基地,已有523家出版社出版少儿读物

2016年教育部等九部门联合出台《关于防治中小学生欺凌和暴力的指导意见》,切实防治学生欺凌和暴力事件的发生

——据新华社报道《在祖国的阳光下成长

——党中央关心少年儿童纪实》等整理

(2)根据材料二并结合所学知识,分析1949年以来我国少年儿童命运彻底改变的原因。(4分)

材料三

图1 《少年人》(意大利画家帕米贾尼诺1525年作) 画面透出安宁、和谐、协调的恬静之美,将一个普通的人绘成了现实生活中的理想之美,呈现出惊艳的光辉

图2 《推手推车的男孩》木刻画(选自L·席莫宁《矿区与矿工》) 19世纪初,工厂主和矿主强迫年仅五六岁的儿童每天工作16小时——而且常常是处在相当危险的条件下。资本家仅提供食宿以换取他们的劳作。由此带来的疾病、工伤和文盲使贫穷的家庭更加贫穷

图3 联合国儿童基金会关于“加沙地带儿童亟需挽救生命的支持”的宣传图片(2024年2月24日) 加沙地带敌对行动的升级正在给儿童和家庭造成灾难性影响。儿童正以惊人的速度死亡,数千名儿童被杀害,数千名儿童受伤。据估计,加沙地带约190万人在境内流离失所,其中一半是儿童。他们没有足够的水、食物、燃料和药品。超过60万加沙儿童被困在拉法,他们没有安全的地方可去,他们的家园被摧毁,他们的家庭已破碎

(3)结合所学知识,从材料三中提取信息,自拟一个论题并展开论述。(要求:观点明确、史论结合,论证充分,价值观正确。8分)

2025年深圳历史中考模拟卷(一)

一、选择题(本大题共17小题,每小题2分,共34分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)

1.下面是考古学家对河南三地古都遗址的描述,其共同的研究主题是( A )

遗址 描述

洛阳二里头遗址 一座精心规划、庞大有序、史无前例的王朝大都

安阳殷墟遗址 展现了包括文字系统在内的高度发达的中国古代青铜文化的商王朝都邑

郑州娘娘寨遗址 全国发现的第五座带有城圈的西周城址

A.早期国家的城市起源与发展 B.早期人类与文明的起源

C.统一多民族国家的巩固发展 D.政权分立与民族的交融

2.北朝文人的作品除了与生俱来的游牧文化底色外,还吸纳了中原地区朴实敦厚的儒家文化;而南朝文人的诗歌除一以贯之的文学气质外,风格也渐趋于雄健豪迈之风。这一现象反映出魏晋南北朝时期( A )

A.民族交融促进文化发展 B.政权更迭加剧南北方的冲突

C.人口迁徙促进经济发展 D.政治变革加快少数民族汉化

3.贞观时期进一步完善三省六部制,增设了政事堂议政制度,参与政事堂议政的除了三省长官,还有皇帝直接指派的亲信官员。政事堂初设于门下省,后改设到中书省,唐朝中期将政事堂议政处设在中书门下省,两省合署办公之所。唐朝政事堂的演变( D )

A.提高了尚书省的地位 B.加强了封建中央集权

C.取消了宰相的决策权 D.有利于提高决策效率

4.元朝设立宣政院管辖西藏地区和宗教事务,尊奉喇嘛教首领为帝师;明朝制定了“多封众建,尚用僧徒”的治藏宗教策略;清朝形成达赖喇嘛与驻藏大臣共治的局面。材料反映出明清时期对西藏治理的特点是( B )

A.政教合一 B.因俗而治 C.严密控制 D.册封首领

5.下面图示是汉朝到清朝官员奏事时的示意图。它形象地说明了中国古代( B )

A.中央官制的完善 B.君主专制的强化

C.中央集权的加强 D.封建政权的更迭

6.有人评价“此战英国侵略者用微不足道的代价在中国得到了他们梦寐以求的好处,不但打开了中国市场,还使得香港成为他们的占领地达一百五十多年之久”。“此战”是指( A )

A.鸦片战争 B.第二次鸦片战争

C.八国联军侵华战争 D.雅克萨之战

7.国共两党关系影响着中华民族的前途和命运。历史上两党两度合作都推动了民主革命的进程,第二次国共合作取得的重大成就是( C )

A.建立黄埔军校 B.基本推翻北洋军阀的反动统治

C.打败日本法西斯 D.推翻资产阶级在中国的统治

8.20世纪初,中国人的社会生活和思想观念悄然发生变化。以下情景可能出现在1906年上海的有( C )

①男子纷纷剪去辫子 ②学生在新式学堂学习外语

③《申报》刊登《狂人日记》 ④市民在电话公司拨打电话

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

9.报载,武汉工人提出“车间就是战场,工人就是战斗员,开快机器,多做一件活儿,就等于多消灭一个敌人”;鞍山钢铁厂工人“把行李搬到工厂,昼夜守护在高炉旁……先后生产了大批军锹、军镐、炮弹钢……”上述场景的出现( D )

A.推动了社会主义基本制度的建立

B.体现了工人建设社会主义热情高涨

C.改变了我国长期工业落后的面貌

D.为抗美援朝战争的胜利奠定了基础

10.在中国历史上某一时期,58%的翻译人员致力于工程技术,其中14%的人搞农业,24%的人搞纯科学,只有14%的人从事人文和社会科学的翻译。出版的书籍中译自俄文的书籍占38%-45%,而其他语种的翻译书只占3%-6%。这一状况应出现在( A )

A.“一五”计划时期 B.社会主义探索时期

C.“文化大革命”时期 D.改革开放时期

11.中国外交披荆斩棘,开创局面,贡献出智慧与方案。1971年中国政府邀请美国乒乓球代表团正式访华。美国《时代》周刊报道说:“这‘乒’的一声全世界都听到了!”这件事推动了( D )

A.《波茨坦公告》的发表 B.中苏两国正式建交

C.《朝鲜停战协定》的签署 D.中美关系走向正常化

12.以《罗马民法大全》为代表的罗马法对商品生产的各种法律关系,例如所有权、债权和契约等,都做了极为详尽的规定。因此15-16世纪,西欧各国普遍出现了“采用罗马法”的热潮。这说明罗马法( B )

A.蕴含人人平等的法治理念

B.符合促进资本主义发展的历史要求

C.提出三权分立的政治原则

D.是世界上第一部较完整的成文法典

13.中世纪的城市从12世纪起是一个公社,受到筑有防御工事的城墙的保护,靠工商业维持生存,享有“特别的法律、行政和司法”,是享有特权的“集体法人”。这说明中世纪的城市( C )

A.拥有独立的主权 B.隶属于封建领主

C.拥有一定自治权 D.经济上完全独立

14.以下大事年表的名称应是( C )

时间 1640年 1688年 1787年 1789年 1804年

事件 英国议会 重新召开 英国发生 “光荣革命” 美国宪 法制定 巴黎人民攻 占巴士底狱 《拿破仑法 典》颁布

A.封建时代的欧美国家 B.君主立宪制逐渐形成

C.资本主义制度的初步确立 D.民主共和制的初步发展

15.第一次世界大战期间,英国妇女选举权问题再一次被提上议事日程,这主要是因为英国妇女在战时的突出贡献使社会各界普遍认识到女性的力量。1918年,英国女性选民占选民总数的39.6%。据此可知,一战( A )

A.为女性政治地位的提高创造了条件

B.是女性地位提高的根本原因

C.使女性享有与男性平等的政治权利

D.促使英国女权意识开始萌发

16.下表折射出,1950年前后苏联( B )

时间 谷物总产量 肉类 人均谷物 人均畜产品

1913年 7 250万吨 500万吨 540千克 31千克

1950年 6 480万吨 490万吨 447千克 27千克

A.急需品种改良 B.经济体制存在弊端

C.深受冷战冲击 D.农业集体化的失败

17.世界贸易组织的成立对各个国家和地区政策的影响很大,哪个成员国或地区不执行世贸组织争端解决小组的决定,就会受到相应制裁。这一机制( A )

A.协调了世界经济秩序 B.解决了地区军事冲突

C.消除了国际贸易壁垒 D.缓和了两极对峙局面

二、非选择题(本大题共2小题,第18小题18分,第19小题18分,共36分)

18.棉花是撬动世界的植物,一部棉花史,见证了世界文明的发展进程。某校九年级某学习小组围绕“棉花的世界之旅”开展了探究性学习活动,邀请你一起探究,并完成以下学习任务。(18分)

探究任务一 【棉花的中国之旅】

材料一 棉花的中国发展史

汉代 经丝绸之路传入新疆,开始植棉纺织。但种植范围较小,仅在新疆、西南部分地区零星种植

宋代 由海路传入广东、福建,并在南方推广。南宋末,长江流域植棉渐广

元代 元初政府“置浙东、江东、江西、湖广木棉提举司,每年向民间征收木棉布十万匹”。黄道婆推广棉纺织技术;松江府成为棉纺业中心,棉布被定为常年租赋之一

明代 明初,朱元璋大力提倡植棉,令农民有田五至十亩者各种桑、麻、棉半亩,后又规定多种植棉花不征税。到15世纪末,棉花已是“遍布天下,地无南北皆宜之,人无贫富皆赖之”。明代中晚期,棉花超过桑、麻成为我国纺织业的主要原料,棉布取代丝绸、麻布成为人们的主要衣料

清朝 前期 清朝前期,棉纺织业进一步发展,出现比较成熟的手工业工场,如佛山镇经营棉织业的手工工场达2 500家,职工超过5 000人,生产商品化、商业化趋势加强

——摘编自齐涛《中国古代经济史》等

(1)根据材料一,概括中国古代棉花种植的特点,并分析其影响。(8分)

特点:分海陆二路传入(由海外传入);传入时间较早,但发展较晚;种植范围从边疆推广到内地;政府积极推动;出现手工工场;地位逐渐上升等。(任答2点得4分)

影响:促进了区域经济的发展;增加了国家财政收入;棉布取代丝绸、麻布成为人们的主要衣料;推动了手工业的进步,促进资本主义萌芽的出现;推动商品经济的发展;使得生产商品化、商业化趋势加强。(任答2点得4分)

探究任务二 【棉花的世界之旅】

材料二 15世纪以前,棉花种植和加工主要集中在亚洲、非洲和美洲地区,以家庭自产自用为主,呈现出多点分散的态势,此时在全球棉花贸易中占据主导地位的是印度和阿拉伯商人。15世纪以后,随着达·伽马绕过好望角与印度建立贸易关系,哥伦布登陆美洲发现可以植棉的大批土地,欧洲有了重塑全球棉花网络的可能。到了1780年,一个欧洲人主导的将亚洲、欧洲、美洲涵盖在内的新贸易体系逐渐形成,整个欧洲成为世界棉花的中心。

——摘编自魏涛《“全球转向”、商品研究与历史研究的国际化》

(2)根据材料二,概括15世纪前后“棉花种植和加工”出现的变化,并指出到了1780年,整个欧洲能够“成为世界棉花的中心”的原因。(8分)

变化:棉花种植和加工由多点分散到向欧洲集中;由印度和阿拉伯商人占据主导地位到以欧洲人为主导;资本主义世界市场初步形成;世界的经济联系日益紧密;世界正逐渐连成一个整体。(任答2点得4分)

原因:新航路开辟;三角贸易;殖民扩张;工业革命;欧洲主要资本主义国家资本主义制度的确立等。(任答2点得4分)

探究任务三 【棉花的新使命】

材料三 20世纪70年代以来,棉花总消费量大幅增加,贸易规模呈增长态势,全球超过150个国家参与棉花进出口贸易,但欧洲对棉花帝国的统治结束了,曾经是棉花帝国中心的节点(例如兰开夏郡)已被边缘化,而中国已经成了它的核心。如今的中国作为世界三大棉花生产国之一和全世界最大的纺织品出口国,正在发扬自己的特色,走出属于自己的全球化道路,棉花也因此有了新的使命。

——摘编自贝克特《棉花帝国》、维舟《棉花敲开现代世界大门》等

(3)根据以上三则材料,结合所学知识,请你给当今中国棉花产业建设有“自己的特色”的全球化道路提出一些合理化建议。(2分)

一条合作共赢、共同发展的中国式全球化道路;一条追求“和平”“友好”“安全”“高效”“创新”的全球化道路;一条致力于构建人类命运共同体,互惠平等,和平共处,互相尊重,互不侵犯的全球化道路。(任答1点得2分)

19.少年儿童是历史的亲历者,亦是人类社会发展的未来。阅读材料,回答问题。(18分)

材料一 我国早在西周时期就萌生了儿童教育。秦汉以后,伦理道德和儒家文化知识是儿童教育的主要内容。儿童在私塾教师训导下,对《弟子规》《增广贤文》等蒙学教材反复背诵,倒背如流。中国古代思想家大多认为儿童教育应当从严入手,严慈结合。近代教育学家则主张“民主精神”,尊重儿童的主体地位和天性。1904年田汉在上海创办的“育婴堂”,是我国最早的儿童教育机构之一。此后,幼儿园、托儿所、小学堂等公共教育机构相继涌现,它们开设品德修养、自然、格物、生理卫生等一系列课程。

——摘编自颜星《中国古代的儿童教育》、

朱永新《中国近现代教育思想史》

(1)根据材料一,概括我国古代儿童教育的特点。结合所学知识,指出中国近代儿童教育发生变化的原因。(6分)

特点:起源早,源远流长;重视伦理道德教育;以儒家文化知识教育为主;主张严慈结合,具有一定的强迫性;教学方法存在死记硬背的倾向;以家庭及私塾教育为主。(4分)

原因:社会变革、西方教育理念的传入、教育改革的需要、民众教育意识的觉醒以及经济发展等因素的共同作用。(2分)

材料二 1949年以来党和政府关心少年儿童成长部分大事记

1949年毛泽东给《中国儿童》杂志社回信并题词“好好学习”

1953年新中国第一座少年宫——中国福利会少年宫正式启用

1986年《中华人民共和国义务教育法》颁布实施

1992年发布《九十年代中国儿童发展规划纲要》

2007年全国人民代表大会批准政府工作报告,决定将15种传染病纳入国家免疫规划,对适龄儿童进行常规接种

2009年已建立17个动画产业基地,已有523家出版社出版少儿读物

2016年教育部等九部门联合出台《关于防治中小学生欺凌和暴力的指导意见》,切实防治学生欺凌和暴力事件的发生

——据新华社报道《在祖国的阳光下成长

——党中央关心少年儿童纪实》等整理

(2)根据材料二并结合所学知识,分析1949年以来我国少年儿童命运彻底改变的原因。(4分)

新中国成立,党和政府关心少年儿童的健康成长;相关法律法规的颁布等。(4分)

材料三

图1 《少年人》(意大利画家帕米贾尼诺1525年作) 画面透出安宁、和谐、协调的恬静之美,将一个普通的人绘成了现实生活中的理想之美,呈现出惊艳的光辉

图2 《推手推车的男孩》木刻画(选自L·席莫宁《矿区与矿工》) 19世纪初,工厂主和矿主强迫年仅五六岁的儿童每天工作16小时——而且常常是处在相当危险的条件下。资本家仅提供食宿以换取他们的劳作。由此带来的疾病、工伤和文盲使贫穷的家庭更加贫穷

图3 联合国儿童基金会关于“加沙地带儿童亟需挽救生命的支持”的宣传图片(2024年2月24日) 加沙地带敌对行动的升级正在给儿童和家庭造成灾难性影响。儿童正以惊人的速度死亡,数千名儿童被杀害,数千名儿童受伤。据估计,加沙地带约190万人在境内流离失所,其中一半是儿童。他们没有足够的水、食物、燃料和药品。超过60万加沙儿童被困在拉法,他们没有安全的地方可去,他们的家园被摧毁,他们的家庭已破碎

(3)结合所学知识,从材料三中提取信息,自拟一个论题并展开论述。(要求:观点明确、史论结合,论证充分,价值观正确。8分)

论题:战争与冲突对儿童的影响。(2分)

论证1:战争与冲突对儿童的负面影响是多方面的。首先,儿童的生命健康受到严重威胁。如材料三所示,加沙地带的儿童正以惊人的速度死亡,数千名儿童被杀害,数千名儿童受伤。其次,儿童的生活条件恶化。他们在战争中没有足够的水、食物、燃料和药品,导致营养不良和其他健康问题。此外,儿童的心理创伤也难以忽视。战争使他们的家园被摧毁,家庭破碎,生活在恐惧和痛苦中,这对他们的心理发展极为不利。(2分)

论证2:为了应对战争与冲突对儿童的影响,我们需要采取一系列措施。首先,国际社会应共同努力,推动和平解决冲突。通过外交手段和政治谈判,避免使用武力,减少战争的爆发。其次,各国政府和国际组织应加强对受战争影响地区的援助。提供紧急人道主义援助,包括食物、水、住所、医疗等基本物资,以减轻儿童的生活困难。再次,关注儿童的心理康复。设立心理咨询中心,为受战争影响的儿童提供心理治疗和支持,帮助他们走出战争的阴影,重建信心。最后,提高公众对战争与冲突对儿童影响问题的关注度。通过媒体报道、公益活动等方式,让更多人了解这一问题的严重性,呼吁更多人参与救助行动。(2分)

总之,战争与冲突对儿童的影响是深远的,需要我们高度重视并采取有效对策。只有通过国际合作、政府援助和社会关注,我们才能为受战争影响的儿童创造一个更好的未来。(2分)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

展开更多......

收起↑

资源预览

资源预览

资源预览

资源预览