资源简介

资源简介

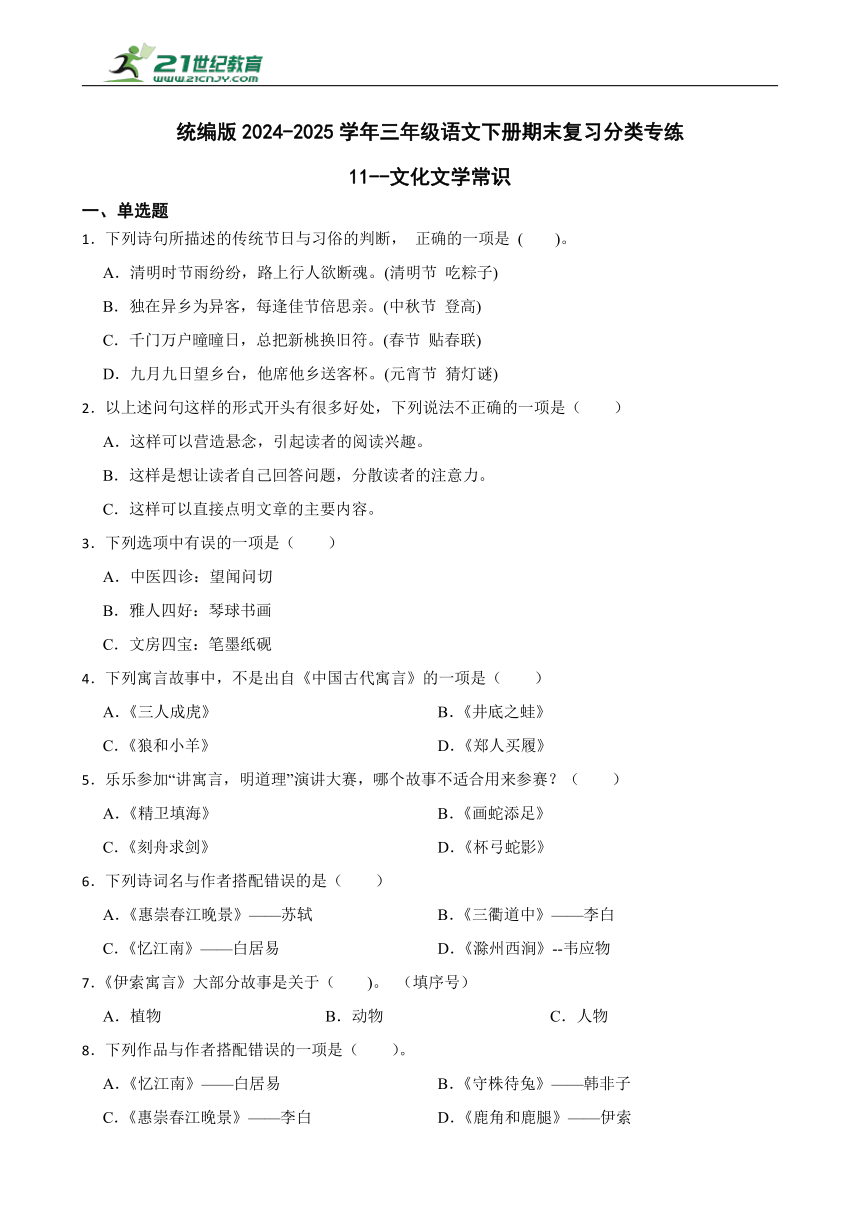

统编版2024-2025学年三年级语文下册期末复习分类专练

11--文化文学常识

一、单选题

1.下列诗句所描述的传统节日与习俗的判断, 正确的一项是 ( )。

A.清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。(清明节 吃粽子)

B.独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。(中秋节 登高)

C.千门万户曈曈日,总把新桃换旧符。(春节 贴春联)

D.九月九日望乡台,他席他乡送客杯。(元宵节 猜灯谜)

2.以上述问句这样的形式开头有很多好处,下列说法不正确的一项是( )

A.这样可以营造悬念,引起读者的阅读兴趣。

B.这样是想让读者自己回答问题,分散读者的注意力。

C.这样可以直接点明文章的主要内容。

3.下列选项中有误的一项是( )

A.中医四诊:望闻问切

B.雅人四好:琴球书画

C.文房四宝:笔墨纸砚

4.下列寓言故事中,不是出自《中国古代寓言》的一项是( )

A.《三人成虎》 B.《井底之蛙》

C.《狼和小羊》 D.《郑人买履》

5.乐乐参加“讲寓言,明道理”演讲大赛,哪个故事不适合用来参赛?( )

A.《精卫填海》 B.《画蛇添足》

C.《刻舟求剑》 D.《杯弓蛇影》

6.下列诗词名与作者搭配错误的是( )

A.《惠崇春江晚景》——苏轼 B.《三衢道中》——李白

C.《忆江南》——白居易 D.《滁州西涧》--韦应物

7.《伊索寓言》大部分故事是关于( )。 (填序号)

A.植物 B.动物 C.人物

8.下列作品与作者搭配错误的一项是( )。

A.《忆江南》——白居易 B.《守株待兔》——韩非子

C.《惠崇春江晚景》——李白 D.《鹿角和鹿腿》——伊索

9.想一想,选一选,填一填。

(1)下列诗句与中秋节有关的一项是( )

A.待到重阳日,还来就菊花 B.去年元夜时,花市灯如昼

C.儿童强不睡,相守夜欢哗 D.但愿人长久,千里共婵娟

(2)下列传统节日与习俗对应有误的一项是( )

A.春节:守岁、吃月饼 B.元宵节:看花灯、舞狮子

C.端午节:吃粽子、赛龙舟 D.重阳节:登高、插茱萸

(3)“雅人四好”指的是( )。

A.笔墨纸砚 B.梅兰竹菊 C.琴棋书画 D.望闻问切

10.经典阅读我能行,选择正确的答案填在括号里。(填序号)

(1)克雷洛夫寓言是出自____杰出寓言家____之手?( )

A.中国 克雷洛夫 B.俄国 克雷洛夫

C.德国 克雷洛夫 D.古希 腊伊索

(2)下面不是出自《伊索寓言》的是( )

A.咬死救命恩人的蛇

B.吃不到葡萄反而说葡萄酸的狐狸

C.给蛇画上脚的人

(3)下面不是出自《克雷洛夫寓言》的是( )

A.《狼和小羊》 B.《狐狸和乌鸦》

C.《橡树和芦苇》 D.《北风和太阳》

11.下列说法不正确的一项是( )

A.“文房四宝”是指“笔墨纸砚”,“中医四诊”是指“望闻问切”。

B.“援、掷、捞”都含有“扌”,它们大多与手的动作有关。

C.“井底之蛙、火眼金睛、杯弓蛇影、没精打采”都是来源于寓言故事的成语。

12.快乐读书吧

(1)比喻行动和目的相反的成语故事是( )

A.自相矛盾 B.杞人忧天 C.塞翁失马 D.南辕北辙

(2)《农夫与蛇》选自 ( )

A.《伊索寓言》 B.《克雷洛夫寓言》 C.《中国古代寓言》

13.下列节日中,不属于我国传统节日的一项是( )

A.端午节 B.重阳节 C.春节 D.国庆节

14.下面选项中,说法不正确的一项是( )

A.花中四君子:梅兰竹菊

B.中医四诊:望闻问切

C.雅人四好:笔墨纸砚

15.“千门万户曈曈日,总把新桃换旧符。”这句诗描写了哪个中华传统节日?( )

A.春节 B.重阳节 C.元宵节 D.中秋节

16.下列诗句中,提到节日风俗的是( )

A.遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。

B.借问酒家何处有,牧童遥指杏花村。

C.竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知。

D.春潮带雨晚来急,野渡无人舟自横。

17.《清明上河图》画的是北宋都城汴梁热闹的场面,汴梁在今天的( )。

A.开封市 B.杭州市 C.北京市 D.成都市

18.“自己丢了一件黑衣服,就要抢别人的衣服穿”出自( )。

A.《曾子杀猪》 B.《郑人买履》

C.《强取人衣》 D.《老马识途》

19.根据学过的课文内容,下列说法正确的是哪一项? ( )

A.读寓言故事不用联系生活,也能读懂故事中的道理。

B.中国传统节日有春节、清明节、端午节、中秋节和圣诞节。

C.我们在和他人交流的时候,只要把自己的想法说清楚,不需要等别人讲完。

D.关键语句能帮助我们概括一段话的大意,它可能出现在这段话中的不同位置。

20.选择下列句子运用的描写手法。

他不着急离开了,对着池水欣赏自己的美丽:“啊!我的身段多么匀称,我的角多么精美别致,好像两束美丽的珊瑚!”这句话除了动作描写,还运用了( )

A.语言描写 B.神态描写 C.动作描写 D.外貌描写

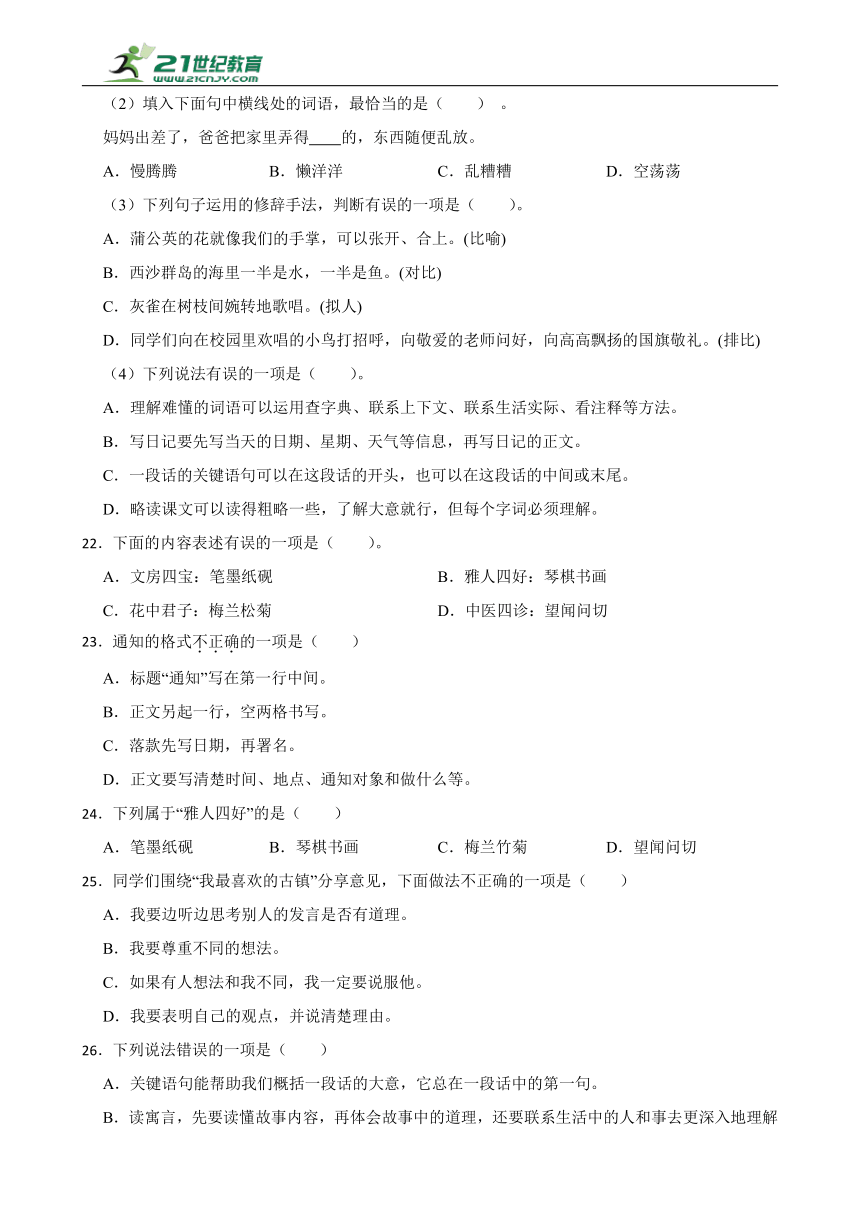

21.火眼金睛。(填序号)

(1)新年即将到来,妈妈准备了很多年货,下列清单分类不正确的一项是( )。

A.饺子 蜜枣 年糕 饼干

B.毛衣 羽绒服 皮鞋 瓜子

C.鲫鱼 牛肉 鸡肉 鸭肉

D.扫把 垃圾桶 抹布 垃圾袋

(2)填入下面句中横线处的词语,最恰当的是( ) 。

妈妈出差了,爸爸把家里弄得 的,东西随便乱放。

A.慢腾腾 B.懒洋洋 C.乱糟糟 D.空荡荡

(3)下列句子运用的修辞手法,判断有误的一项是( )。

A.蒲公英的花就像我们的手掌,可以张开、合上。(比喻)

B.西沙群岛的海里一半是水,一半是鱼。(对比)

C.灰雀在树枝间婉转地歌唱。(拟人)

D.同学们向在校园里欢唱的小鸟打招呼,向敬爱的老师问好,向高高飘扬的国旗敬礼。(排比)

(4)下列说法有误的一项是( )。

A.理解难懂的词语可以运用查字典、联系上下文、联系生活实际、看注释等方法。

B.写日记要先写当天的日期、星期、天气等信息,再写日记的正文。

C.一段话的关键语句可以在这段话的开头,也可以在这段话的中间或末尾。

D.略读课文可以读得粗略一些,了解大意就行,但每个字词必须理解。

22.下面的内容表述有误的一项是( )。

A.文房四宝:笔墨纸砚 B.雅人四好:琴棋书画

C.花中君子:梅兰松菊 D.中医四诊:望闻问切

23.通知的格式不正确的一项是( )

A.标题“通知”写在第一行中间。

B.正文另起一行,空两格书写。

C.落款先写日期,再署名。

D.正文要写清楚时间、地点、通知对象和做什么等。

24.下列属于“雅人四好”的是( )

A.笔墨纸砚 B.琴棋书画 C.梅兰竹菊 D.望闻问切

25.同学们围绕“我最喜欢的古镇”分享意见,下面做法不正确的一项是( )

A.我要边听边思考别人的发言是否有道理。

B.我要尊重不同的想法。

C.如果有人想法和我不同,我一定要说服他。

D.我要表明自己的观点,并说清楚理由。

26.下列说法错误的一项是( )

A.关键语句能帮助我们概括一段话的大意,它总在一段话中的第一句。

B.读寓言,先要读懂故事内容,再体会故事中的道理,还要联系生活中的人和事去更深入地理解故事中的道理。

C.展示综合性学习活动成果时,形式多样,本组同学可以补充,其他小组同学可以提问。

D.书写横画或竖画较多的字,事先要考虑好这些笔画的长短比例和距离,避免拥挤。

27.下面的内容表述有错的是( )。

A.文房四宝:笔墨纸砚 B.雅人四好:琴棋书画

C.花中君子:梅兰松菊 D.中医四诊:望闻问切

28.下列说法有误的一项是( )

A.进行了传统节日的综合性学习活动后,我知道了端午节的节日习俗是吃粽子、赛龙舟。

B.有人说《清明上河图》是我国“宋代社会的小百科全书”。

C.我们在劝告他人的时候应该用指责的口吻直接指出他人的错误,让他知道做错了。

D.复述故事时,我们可以借助表格、示意图、思维导图梳理故事的主要内容。

29.下面选项中,关于寓言故事的表述正确的一项是( )

A.《叶公好龙》这则寓言故事让我知道做多余的事有害无益,多此一举反而坏事。

B.寓言故事一般比较短小,但背后往往藏着深刻的道理。

C.《伊索寓言》搜集了很多伊朗的民间故事,就像一个奇妙的动物王国。

D.《克雷洛夫寓言》是德国杰出寓言家克雷洛夫的作品集。

30.关于中华传统节日,下列说法不正确的是( )

A.农历正月十五是元宵节。

B.端午节要吃月饼、赛龙舟,并在家门口挂上艾草。

C.“独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。”诗句中的传统节日是重阳节。

D.春节也叫“过年”,贴对联、吃年饭、拜年、剪窗花等都是春节的习俗。

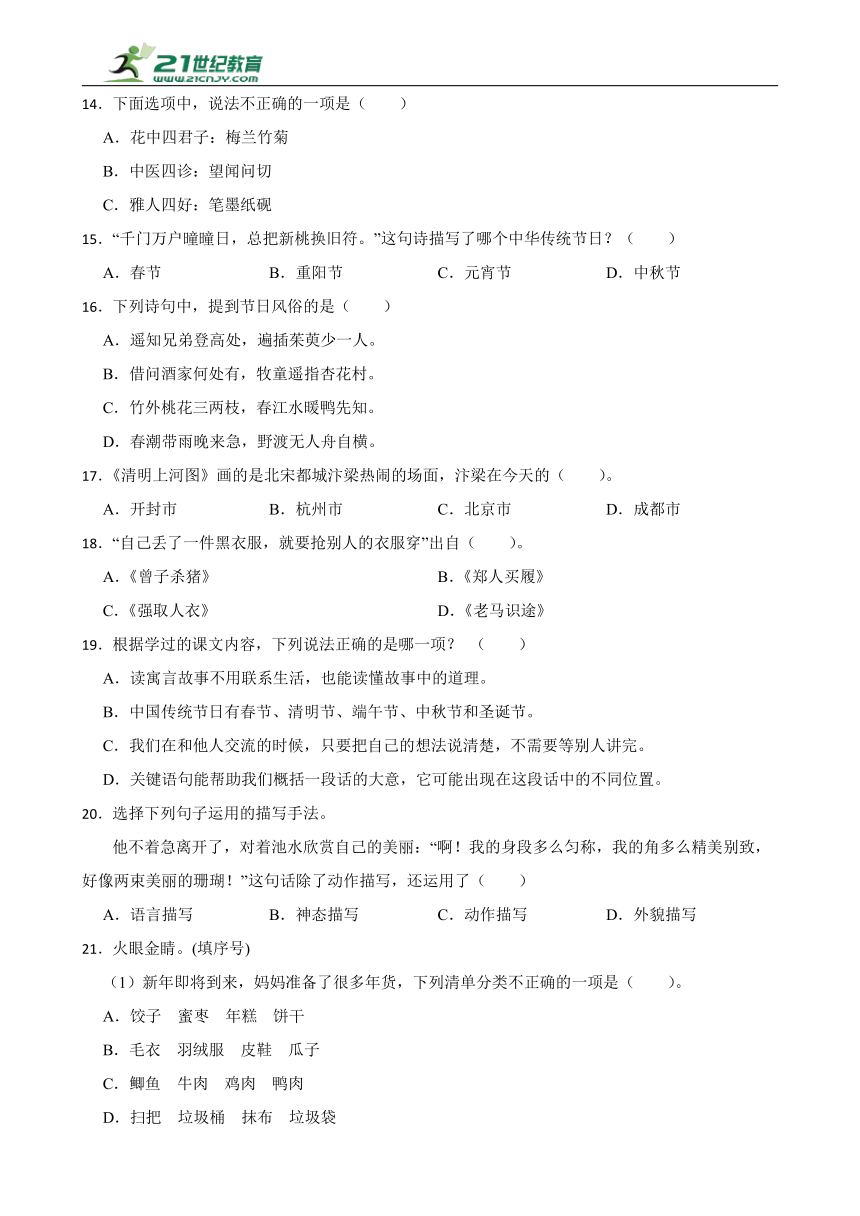

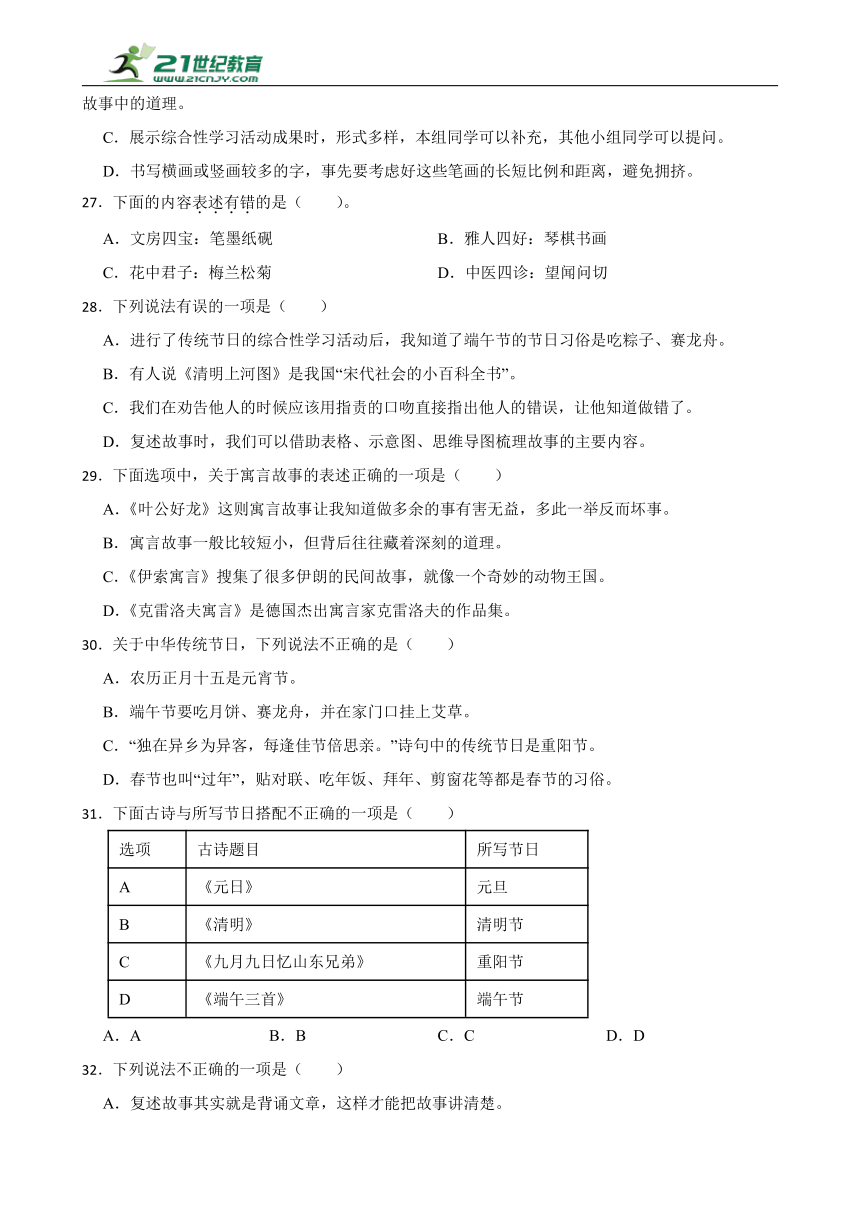

31.下面古诗与所写节日搭配不正确的一项是( )

选项 古诗题目 所写节日

A 《元日》 元旦

B 《清明》 清明节

C 《九月九日忆山东兄弟》 重阳节

D 《端午三首》 端午节

A.A B.B C.C D.D

32.下列说法不正确的一项是( )

A.复述故事其实就是背诵文章,这样才能把故事讲清楚。

B.复述时可以借助表格、示意图等,梳理故事的主要内容。

C.复述前要多读几遍故事,熟悉故事内容。

D.复述时要按照一定的顺序,这样重要的情节就不会遗漏。

33.下列说法不正确的一项是( )

A.遇到难懂的句子时,我们可以查资料或者向别人请教。

B.一篇文章中的句子有很多,遇到一些难懂的句子可以不用理解。

C.在文章中遇到难懂的句子时,可以联系上下文进行理解。

D.结合生活经验是理解难懂句子的好方法。

34.下列说法不正确的一项是( )

A.童话故事中经常采用拟人、想象的写作方法。

B.我们平时在学习中要像急性子顾客那样,学习的效率才会高。

C.《方帽子店》一文运用对比的手法表现新旧事物的不同与更替的原因。

D.《枣核》一文是民间故事,民间故事是由劳动人民集体创作并传播的、题材广泛而又充满幻想的叙事体故事。

35.科学家喜欢研究动物的秘密,他们发现蜻蜓的眼睛是复眼,下面动物也是复眼的是( )。

A.老鼠 B.小虾 C.章鱼 D.苍蝇

36.小乌鸦跟( )学叫。(填序号)

A.乌鸦妈妈 B.喜鹊 C.百灵鸟

37.下列表述不正确的一项是( )

A.“春节、元宵节、清明节、端午节、中秋节、重阳节”等都是中国传统节日。

B.叶圣陶赞叹“那画家的本领可真了不起”,“画家”指的是神奇的大自然。

C.“兔走触株,折颈而死。”一句中“走”的意思是“跑”。

D.《慢性子裁缝和急性子顾客》告诉我们:做事不能太慢,要快。

38.下列说法正确的是( )

A.《陶罐和铁罐》中,因为铁罐太傲慢了,所以最后没有被人们掘出来。

B.寓言故事一般比较短小,但是背后往往藏着深刻的道理。

C.写寻物启事和写通知的格式不同。

D.我朗读时这样停顿:因释/其耒而守/株,冀复/得兔。

39.下列说法有误的一项是( )

A.《昆虫备忘录》的作者是法国著名昆虫学家、文学家法布尔。

B.冰心是我国现代著名的散文家、诗人,代表作有《繁星》《春水》等。

C.《火烧云》一文选自萧红的作品《呼兰河传》。

D.“因释其耒而守株,冀复得兔。”中“冀”的意思是希望。

40.下列说法不正确的一项是( )

A.写作时,大胆想象能创造出现实中不存在的事物和景象,使故事的内容更有趣。

B.复述故事时重要的情节不可以遗漏。

C.寻物启事一定要交代清楚事情发生的时间、地点,丢失的物品和特征,还有自己的联系方式。

D.理解难懂的句子和理解难懂的词语,所使用的方法完全不同。

41.下列古诗与传统节日不对应的一项是( )

A.千门万户曈曈日,总把新桃换旧符。——春节

B.独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。——重阳节

C.清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。——清明节

D.天阶夜色凉如水,卧看牵牛织女星。——元宵节

42.本学期我们掌握了许多学习方法,下列说法有误的一项是( )

A.关键语句能够帮助我们概括一段话的大意,它总在一段话的开头。

B.结合生活经历理解难懂的句子是我们理解句子常用的方法。

C.在习作中,我们要有意识地用上平时积累的语言。

D.复述故事不是背诵课文,而是用自己的话把内容讲出来。

43.下列说法错误的一项是( )

A.造纸术、指南针、印刷术、火药是我国的四大发明。

B.《蜜蜂》一文选自英国著名的昆虫学家法布尔的《昆虫记》。

C.借助表格、示意图并不能帮助我们按顺序复述故事。

D.关键语句能帮助我们概括一段话的大意,关键语句就是每段第一句。

44.下列有关“清明节”的说法错误的一项是( )。

A.清明节是中国的传统节日。

B.清明节是祭祖和扫墓的日子。

C.清明节是五月初五。

D.清明节有扫墓、踏青等习俗。

45.读下面的句子,选出表述错误的一项( )

A.《童年的水墨画》中“像刚下水的鸭群,扇动翅膀拍水戏耍。”运用拟人的修辞手法,充满童趣。

B.“小鱼在脚下游过,告诉我昨夜做的好梦……”省略号表示意在言外。

C.复述课文时,我们可以借助表格、图片和文字提示,记住故事的主要内容,按顺序复述。

D.我们在写笔画较多的字时要把笔画写得短小些,缩小笔画间距。

46.下列关于名家名著的说法有错误的一项是:( )

A.“它就是我们学习的课本,我们关于自然科学的一切谈话,都不过是对它的一个注释罢了。”这是卢梭对《鲁滨逊漂流记》这本书的高度评价。

B.《爱丽丝漫游奇境》是英国作家刘易斯·卡罗尔创作的著名儿童文学作品。爱丽丝和三月兔、疯帽子、睡鼠进行了一场疯狂的茶会,是小说中最著名的场景之一。

C.《三国演义》中的故事颇受人们喜爱,其中“七擒孟获”“三气周瑜”“三打祝家庄”等故事曲折有趣,引人入胜。

D.我们读过的《草原》《猫》《北京的春天》都是杰出的语言大师老舍创作的。

47.下列诗句不是描写传统节日的是( )。

A.清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。

B.遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。

C.蒌蒿满地芦芽短,正是河豚欲上时。

D.千门万户曈曈日,总把新桃换旧符。

48.如何阅读童话故事呢?下列说法不恰当的一项是( )

A.先感受故事中美妙的想象,再感悟故事带给我们的启示。

B.我们可以把自己想象成童话中的主人公,和故事中的人物一起欢笑,一起悲伤。

C.只需要根据插图来了解故事内容即可。

D.一边读故事,一边想象画面。

49.《男生贾里》中,三剑客是( )。

A.陈英达、鲁智胜、贾里 B.贾梅、林晓梅、贾里

C.陈应达、鲁智胜、贾里 D.陈应达、鲁智深、贾里

50.《乌丢丢的奇遇》的作者是( )。

A.金波 B.安徒生 C.叶圣陶 D.秦文君

答案解析部分

1.C

A项“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。”描述的是清明节,但是吃粽子不是清明节的习俗;

B项“独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。”描述的是重阳节,不是中秋节;

C项中“千门万户曈曈日,总把新桃换旧符。”描述的是春节,对与节日习俗的表述正确;

D项中“九月九日望乡台,他席他乡送客杯。”这句描述的是重阳节,这项表述错误;

故答案为:C

题目考查对古代文学作品中名句的理解和掌握能力。作答时要结合自己的学习积累,根据诗句描述的传统节日以及习俗,进行准确作答,做出选择。

2.B

以问句开头可以营造悬念,引起读者的阅读兴趣。可以直接点明文章的主要内容。

故答案为: B

本题考查了问句的好处,要根据具体的句子结合具体的语境来分析,平时注意多积累,多训练。

3.B

A、C正确。B.有误,雅人四好:琴棋书画。

故答案为: B

考查了文学及文化常识,文学常识广义指涵盖文化的各种问题。包括作家、年代、作品、学中的地理、历史各种典故、故事,也包括一般的人们众所周知的文学习惯。答题的关键是熟知文学常识,根据自己的积累作答。

4.C

中国著名的寓言故事有很多,如《揠苗助长》、《自相矛盾》、《郑人买履》、《守株待兔》、《刻舟求剑》、《画蛇添足》等,A、B、D 都是出自《中国古代寓言》。

C.狼和小羊是出自《伊索寓言》的故事,讲述的是狼和小羊碰巧同时到一条小溪边喝水。狼找各种借口想要吃小羊的故事。这个故事是说面对像狼这样的坏人,无论你和他说什么都是没用的。因为坏人是不会和你讲道理的。所以我们要学会保护自己。

故答案为:C

寓言故事是文学体裁的一种。含有讽喻或明显教训意义的故事。它的结构简短,多用借喻手法,使富有教训意义的主题或深刻的道理在简单的故事中体现。

5.A

结合演讲大赛的主题,A项《精卫填海》讲述了精卫立志把东海填平的神话故事;这项不适合参加“讲寓言,明道理”演讲大赛。

B项《画蛇添足》指画好蛇后,多事为它添上蛇足,结果反而失去本已赢得的酒。比喻多此一举,反将事情弄糟。

C项《刻舟求剑》比喻死守教条,拘泥成法,固执不知变通的意思。

D项《杯弓蛇影》将映在酒杯里的弓影误认为蛇,后比喻因疑神疑鬼而引起恐惧。

BCD三项中故事都属于寓言故事,说明了一定的道理,这三项都适合用来参赛。

故答案为:A

题目考查对成语故事相关文学常识的理解和掌握能力。作答时要结合自己平时积累的文学知识,结合题目考查的知识点进行正确作答。

6.B

A、C、D正确。

B . 有误,正确的搭配是:《三衢道中》——曾几。曾几,字吉甫、志甫,自号茶山居士,谥号文清,南宋诗人。其诗的特点是讲究用字炼句,作诗不用奇字、僻韵,风格活泼流动,咏物重神似,著有《茶山集》。

故答案为:B

本题考查了作家及其作品。在平时的学习中,我们要重视这一类文学常识的搜集与积累,丰富我们的知识,提高我们的语文素养。此类题目要进行理解性记忆、迁移性记忆,将识记与提高鉴赏能力,提高文化素养。

7.B

结合《伊索寓言》相关内容,《伊索寓言》大部分故事都和个性鲜明的动物有关;

故答案为:B

题目考查对寓言故事相关文学常识的理解和掌握能力。作答时要结合自己平时积累的文学知识,结合题目考查的知识点进行正确作答。

8.C

本题考查了学生对于文学常识中作品作家的了解与掌握情况,根据平时的学习与积累完成。A、D、C正确。A、B、D正确。C.有误, 《惠崇春江晚景》 的作者是北宋文学家苏轼 。

故答案为:C

完成本题要注重学生的课内外知识积累与收集,培养学生课外阅读,根据内容做题,这要求我们对读物内容非常熟悉。

9.(1)D

(2)A

(3)C

(1)A:“待到重阳日,还来就菊花” 出自孟浩然的《过故人庄》,写的是重阳节。

B:“去年元夜时,花市灯如昼” 出自欧阳修作《生查子·元夕》写的是元宵节。

C:“儿童强不睡,相守夜欢哗” 出自宋代苏轼的《守岁》写的是春节。

D:“但愿人长久,千里共婵娟” 出自宋朝苏轼的《水调歌头》写的是中秋节节。

(2)考查节日风俗。

A.春节:即中国农历新年﹐是集除旧布新、拜神祭祖、祈福辟邪、亲朋团圆、欢庆娱乐和饮食为一体的民俗大节。有贴年红、守岁、拜年、祭祀、舞狮等节日习俗。

B.元宵节︰是中国的传统节日之一。元宵节主要有元宵灯节、赏花灯、吃汤圆、吃元宵、猜灯谜、放烟花等一系列传统民俗活动。此外﹐不少地方元宵节还增加了游龙灯、舞狮子、踩高跷、划旱船、扭秧歌、打太平鼓等传统民俗表演。

C.端午节:又称端阳节、龙舟节等,日期在每年农历五月初五,是集拜神祭祖、祈福辟邪、欢庆娱乐和饮食为一体的民俗大节。有赛龙舟、吃粽子、挂艾草菖蒲等节日习俗。

D. 重阳节: 赏菊重阳日,历来就有赏菊花的风俗,所以古来又称菊花节。农历九月俗称菊月,节日举办菊花大会,倾城的人潮赴会赏菊。从三国魏晋以来,重阳聚会饮酒、赏菊赋诗已成时尚。

(3)考查传统文化。A.“笔墨纸砚"指的是文房四宝。B. “梅兰竹菊” 花中四君子,即中国古诗文中常提到的梅、兰、竹、菊。 C“琴棋书画”指的是雅人四好。D.“望闻问切"指的是中医四诊。故选B。

故答案为:(1)D(2)A(3)C

考查传统文化、节日风俗。在平时课内外的阅读中,我们要注重优秀古诗文的积累与诵读,丰富我们的知识积累,提高我们的语文素养。

10.(1)B

(2)C

(3)D

文学常识题虽以记忆为主,但并不提倡死记硬背。要进行理解性记忆、迁移性记忆,理清文学发展的大体脉络以及与时代发展的内在联系,将识记与提高鉴赏能力,提高文化素养结合起来。

(1) B: 克雷洛夫寓言是出自 俄国 杰出寓言家 克雷洛夫 之手。

(2) C:给蛇画上脚的人 ,《画蛇添足》出自《战国策·齐策》

(3) D:《北风和太阳》出自 《伊索寓言》。

故答案为:(1)B(2)C(3)D

《伊索寓言》大多是动物故事,以动物为喻,教人处世和做人的道理,少部分以人或神为主,形式短小精悍,通常在结尾以一句话画龙地揭示蕴含的道理,它们篇幅小而寓意深刻,语言不多却值得回味。

11.C

A 、 B 正确。

C、错误。”井底之蛙、杯弓蛇影”都是来源于寓言故事的成语;”火眼金睛”来自四大名著之一《西游记》,”没精打采”来自四大名著之一《红楼梦》。

故答案为:C

本题考查了传统文化、偏旁部首、词语的归类与排列。认真分析选项中的内容,结合平时的学习与积累选择。完成本题的关键是加强知识积累,做到厚积薄发。

12.(1)D

(2)A

(1)A.“自相矛盾” 说的是一个人卖矛和盾时,既夸矛锋利无比,又夸盾坚固异常,结果自己的话相互抵触,比喻一个人说话、行动前后抵触,不一致,并非行动和目的相反;

B.“杞人忧天” 指的是杞国有个人担心天会塌下来,自己无处安身,比喻不必要的或缺乏根据的忧虑和担心,与行动和目的的关系无关;

C.“塞翁失马” 意思是边塞的老人丢了一匹马,后来这匹马不仅带回一匹好马,还让老人的儿子因伤免了兵役,比喻一时虽然受到损失,也许反而因此能得到好处,也不涉及行动和目的相反的情况;

D.“南辕北辙” 讲的是一个人想往南而车子却向北行,比喻行动和目的正好相反,符合题目要求。

(2)《农夫与蛇》是一个经典的寓言故事,讲述了农夫在寒冷的冬天救了一条冻僵的蛇,蛇苏醒后却咬了农夫的故事,这个故事出自《伊索寓言》。

故答案为:(1)D;(2)A

(1)本题考查对常见成语故事内涵的理解与辨析能力。通过对不同成语故事寓意的判断,考查能否准确把握成语所表达的核心意义,培养对成语文化的积累和理解能力,提升在语言运用中正确理解和运用成语的水平,避免因误解成语含义而造成表达错误。

(2)本题考查对经典寓言故事出处的记忆能力。考查对不同寓言作品集的了解和记忆,培养对世界经典寓言文学作品的认知和积累,拓宽文学知识面,提升对不同文化背景下寓言故事的辨别能力,增强对文学经典的尊重和热爱。

13.D

考查传统节日。我国的传统节日有中国的传统节日主要有春节、元宵节、龙抬头、清明节、端午节、七夕节、中秋节、重阳节等。 国庆节: 并不是我国的传统节日,国庆节是中华人民共和国正式成立的纪念日,为每年的10月1日,是国家规定的法定节假日,并不是传统节日。

故答案为:D

主要考查学生对传统节日的掌握,要求学生平时多记多积累。

14.A

B、C、D正确。

A.有误,雅人四好:琴棋书画。

故答案为:A

考查文化常识,在于平时的积累和识记。文学常识题虽以记忆为主,但并不提倡死记硬背。要进行理解性记忆、迁移性记忆,理清文学发展的大体脉络以及与时代发展的内在联系,将识记与提高鉴赏能力,提高文化素养结合起来。

15.A

“千门万户曈曈日,总把新桃换旧符。”这句诗出自宋代王安石《元日》,意思是初升的太阳照耀着千家万户,都把旧的桃符取下换上新的桃符。描写了春节的习俗。

故答案为:A。

本题为诗句理解题,考查学生的古诗阅读和理解能力。作答时结合古诗内容和题目要求,根据自己对古诗诗句的理解和题目考查要求,进行正确作答。

16.A

A项“遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。”出自王维《九月九日忆山东兄弟》,这句描写了重阳节家人一起登高的情景;

BCD三项中诗句都没有描写节日的风俗。结合对诗句的理解,进行正确作答。

故答案为:A

题目考查对古诗中诗句的理解和掌握能力。作答时要结合自己的学习积累,根据对古诗诗句的理解,判断诗句有没有描述传统节日的习俗,进行准确作答。

17.A

结合课文《清明上河图》及相关知识,北宋都城汴梁就是现在的河南省开封市。

答案为:A。

题目考查对古代文学常识的理解和掌握能力。作答时要结合自己平时积累的文学知识,结合题目考查的知识点进行正确作答。

18.C

结合自己的知识积累可知,“自己丢了一件黑衣服,就要抢别人的衣服穿”出自《强取人衣》,这则寓言故事是讽刺像澄子那样为了强夺人衣而编造荒缪逻辑的人。澄子强词夺理,胡搅蛮缠,看来好像逻辑思维混乱,其实乃是强烈的私有欲使他发了疯。

故答案为:C

本题考查了成语的积累,成语的意思精辟,往往隐含于字面意义之中,不是其构成成分意义的简单相加。平时要注意成语的积累,注意理解成语的意思并分类记忆,并要学以致用。

19.D

A.错误。读寓言故事联系生活实际,更能读懂故事中的道理。

B.错误。圣诞节不是中国传统节日。

C.错误。我们在和他人交流的时候,不仅要把自己的想法说清楚,还需要等别人讲完。

D.正确。

故答案为:D

考查了实践作业、节日风俗和找关键句。实践作业是指完成参加社会实践、社会调查问卷、从事专项课题研究等方面的任务。

20.A

阅读句子,他不着急离开了,对着池水欣赏自己的美丽:“啊!我的身段多么匀称,我的角多么精美别致,好像两束美丽的珊瑚!”这句话运用了动作描写和语言描写的方法进行表达。

故答案为:A。

题目考查对句子的理解分析能力。作答时要结合平时学习对句子内容和表达方法等方面的学习积累,结合题目中对句子理解的表述进行分析判断,做出正确解答。

21.(1)B

(2)C

(3)B

(4)D

(1)考查学生对词语的分类能力。A:“饺子 蜜枣 年糕 饼干”都是食品,正确。

B:“毛衣 羽绒服 皮鞋” 都是衣物。“瓜子”是干果。故分类不正确。

C:“鲫鱼 牛肉 鸡肉 鸭肉”都是鱼肉。正确。

D:“扫把 垃圾桶 抹布 垃圾袋”都是清洁用具。正确。

(2)本题考查词语的运用。应在理解词语的基础上,结合具体语境选词填空,使句中表达更准确。结合“东西随便乱放”可知,应填“乱糟糟”。选C。

(3)ACD正确。B:西沙群岛的海里一半是水,一半是鱼。这是夸张修辞,不正确。

(4)ABC正确。D:错误。略读课文可以读得粗略一些,了解大意就行,不必每个字词都理解。

故答案为:(1)B;(2)C;(3)B;(4)D

(1)词语的归类或排列,常见的可以从词语所代表事物的性质、特点、用途、概念大小,时间的先后,相关相对关系等方面来考虑。

(2)要正确使用词语,要从意义和使用习惯两方面准确理解填空。

(3)考查修辞手法。确定一个句子运用的修辞手法时,先要掌握修辞手法类型:比喻、拟人、反问、排比等。再细读每句话,看符合哪种修辞手法的特点,然后作出判断。

(4)此题考查学生对理解词语的方法、日记的格式、阅读方法的掌握的能力,平时一定要认真理解并加以识记。

22.C

C.不正确;花中君子是:梅、兰、竹、菊;

A、B、D项正确。

故答案为:C

本题考查的是文学常识的识记。平常多加积累与训练,加强理解,从而达到熟能生巧的效果。

23.C

结合通知的相关格式要求,ABD三项中表述正确,符合通知的格式要求。

C项中通知的落款应该先署名再写日期,这项表述错误。

故答案为:C

题目考查对通知格式等文学常识的理解和掌握能力。作答时要结合自己平时积累的文学知识,结合题目考查的知识点进行正确作答。

24.B

考查文化常识,在于平时的积累和识记。A:笔墨纸砚:是中国独有的文书工具,即文房四宝。B:琴棋书画是指琴瑟、围棋、书法、绘画,又称雅人四君子或雅人四好。C:梅兰竹菊:指梅花、兰花、竹、菊花。被人称为“四君子”。D:望闻问切:中医用语。 望,指观气色;闻,指听声息;问;指询问症状;切;指摸脉象。合称四诊。

故答案为:B

主要考查学生对文化常识的掌握,要求学生平时多记多积累。

25.C

结合口语交际、表达交流的相关知识,ABD三项中表述正确,符合相关知识要求;

C项中在交流中,遇到别人和自己的想法不一致,应该耐心聆听,不要急于反驳别人的意见;这项表述错误。

故答案为:C

题目考查对口语交际相关文学常识的理解和掌握能力。作答时要结合自己平时积累的文学知识,结合题目考查的知识点进行正确作答。

26.A

结合相关知识,A项中一段话的关键句有时候在第一句,有时候在这一段的中间,有时候在段末,这项表述错误;

BCD三项中表述正确,符合相关知识要求;

故答案为:A

题目考查对相关文学常识的理解和掌握能力。作答时要结合自己平时积累的文学知识,结合题目考查的知识点进行正确作答。

27.C

结合相关知识,ABD三项表述正确,符合相关知识要求;

C项中“花中居子”指的梅兰竹菊,这项表述错误;

故答案为:C

题目考查对文学常识的理解和掌握能力。作答时要结合自己平时积累的文学知识,结合题目考查的知识点进行正确作答。

28.C

结合各项的表述,ABD三项表述正确,符合相关知识的要求;

C项中我们在劝告他人的时候应该用委婉的语气指出他人的错误,不能直接对别人进行指责,这项表述错误;

故答案为:C

题目考查对节日习俗、口语交流等文学常识的理解和掌握能力。作答时要结合自己平时积累的文学知识,结合题目考查的知识点进行正确作答。

29.B

A项《叶公好龙》比喻口头上说爱好某事物,实际上并不真爱好。这项表述错误。

B项表述正确,符合寓言的特点;

C项中《伊索寓言》搜集了很多古希腊的民间故事,这项表述错误;

D项中《克雷洛夫寓言》是俄国杰出寓言家克雷洛夫的作品集。这项表述错误。

故答案为:B

题目考查对寓言故事文学常识的理解和掌握能力。作答时要结合自己平时积累的文学知识,结合题目考查的知识点进行正确作答。

30.B

解答此类题目关键是抓住各项表述的要点,仔细中华传统节日及习俗,结合选项判断正误。

A、C、D正确。

B:错误;端午节要吃粽子、赛龙舟,并在家门口挂上艾草。

故答案为:B

此题考查学生对中华传统节日识记的能力。

31.A

本题考查对所学古诗的记忆理解情况。A项中《元日》所写的节日是春节。B、C、D正确。

故答案为:A

考查了诗文词句理解和节日风俗。做题前应熟悉诗歌大意及诗歌表达的情感,再根据题目要求答题即可。学生平时在学习的过程中就要对相关内容加强记忆,尤其是诗文中的重要语句。在记忆、背诵的同时,也要理解意思,并能在生活中运用。

32.A

考查了实践作业。A.复述时要抓住故事的主要内容,主要的内容要讲得详细一些,其他内容可以适当省略。使用恰当的语气和肢体语言,可以让讲述更生动。不是背诵课文。

B、C、D正确。

故答案为: A 。

所谓实践作业就是把所学习的理论知识通过实践的方式表现出来。语文是实践性很强的课程,通过实践作业培养学生搜集和处理资料信息的能力,是提升语文素养的有效途径。

33.B

A、C、D正确。

B.错误,我们在阅读中遇到一些难懂的句子应该尽量弄懂。

故答案为:B

考查了文化常识的积累。解答此题平时应该多读书,熟读书,增加自己的文学修养。

34.B

A、C、D 正确。

B . 有误, 《慢性子裁缝和急性子顾客》一文告诉我们做事既不能过于急躁,也不能太过懒散的道理。

故答案为:B

考查了课文的理解,培养学生阅读课文内容,并从中获取信息的能力。根据内容做题。这要求我们对课文内容非常熟悉,更要做到熟背。对于课文内容的掌握,都是基于读懂课文的基础之上,学生要借助资料等,将课文读懂,才能进行进一步的理解。

35.D

考查了课文理解。课文理解是对学生阅读课文内容、并从中获取信息能力的培养,这就要求我们上课积极动脑,认真听讲,主动质疑,把课文学懂,学活。 科学家喜欢研究动物的秘密,他们发现蜻蜓的眼睛是复眼,下面动物也是复眼的是苍蝇 。

故答案为:D

对于课文内容的掌握,都是基于读懂课文的基础之上,学生要借助资料等,将课文读懂,才能进行进一步的理解。

36.A

结合《小乌鸦学叫》,一只乌鸦妈妈飞到了小乌鸦的身边。老乌鸦告诉小乌鸦,每个生物都有自己独特的声音,这是无法模仿和替代的。它鼓励小乌鸦勇敢地发出自己的声音,不要在乎别人的看法和评价。小乌鸦听了老乌鸦的话,鼓起勇气张开了嘴巴。起初,它的声音有些颤抖和不确定,但随着它越来越自信地发出声音,它发现自己的声音其实就是最美的声音。

故答案为:A

题目考查对寓言故事等常识的理解和掌握能力。作答时要结合自己平时积累的文学知识,结合题目考查的知识点进行正确作答。

37.D

结合相关知识,ABC三项的表述凑是正确的;

D项中结合课文内容,《慢性子裁缝和急性子顾客》这个故事讽刺了急性子顾客的急躁和慢性子裁缝的拖拉。这项表述错误。

故答案为:D;

题目考查对传统节日、课文理解以及字义常识的理解和掌握能力。作答时要结合自己平时积累的文学知识,结合题目考查的知识点进行正确作答。

38.B

A.有误,《陶罐和铁罐》中,陶罐和铁罐埋在土里许多年以后,陶罐出土成为文物,铁罐却化为泥土,不复存在。

B.正确。

C.有误,写寻物启事和写通知的格式大致相同。

D.有误,正确的朗读节奏为:因/释其集/而守株,冀/复得兔。

故答案为:B

本题考查了课文理解、文学常识、文言断句、通知、启事。解答本题,需要回顾课文内容,然后结合日常积累的知识作答。

39.A

A.《昆虫备忘录》的作者是我国著名作家汪曾祺。错误。

B、C、D正确。

故答案为:A。

考查了字词解释、作家及其作品。作家及其作品属于文学常识的范畴,广义的文学常识指涵盖文化的各种问题,包括作家、年代、作品,文学中的地理、历史各种典故、故事,也包括一般的人们众所周知的文学习惯。答题的关键是熟知文学常识,根据自己的积累作答。

40.D

A、B、C正确;D错误,理解难懂的句子和理解难懂的词语,所使用的方法基本相同。

故答案为:D

考查了实践作业。所谓实践作业就是把所学习的理论知识通过实践的方式表现出来。语文是实践性很强的课程,通过实践作业培养学生搜集和处理资料信息的能力,是提升语文素养的有效途径。

41.D

A.正确。出自宋代王安石的《元日》:烟竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。千门万户瞳瞳日,总把新桃换旧符,由“爆竹、新桃”可知,写的是春节。

B.正确,出自唐代王维的《九月九日忆山东兄弟》:独在异乡为异客,每逢佳节信思亲。遥知兄弟登高处,遍插茱莫少一人,由“登高、插菜莫”可知,写的是重阳节。

C.正确,本句诗出自杜牧的《清明》,全诗内容是清明时节雨蚡粉,路上行人欲断魂,借问酒家何处有 牧童遥指杏花村。意思是江南清明时节细雨蚡纷飘酒,路上羁旅行人个个落魄断魂。但问当地之人何处买酒浇愁 牧童笑而不答遥指杳花山村。所以是指清明节。

D.错误。出自唐代杜牧的《秋夕》:银烛秋光冷画屏,轻罗小扇扑流黄。天阶夜色凉如水,卧看牵牛织女星。由“牵牛织女”可知,写的是七夕节。

故答案为:D

考查了诗歌翻译、重要节假日,中国传统节日,形式多样、内容丰富,是中华民族悠久历史文化的重要组成部分。

42.A

A.有误,关键语句的位置一般在段首,有时也在段落中间或段落末尾。

B、C、D正确。

故答案为:A

此题主要考查对学习阅读方法的积累和识记。

43.B

A、C、D正确。

B.《蜜蜂》一文选自法国著名的昆虫学家法布尔的《尾虫记》。说法错误。

故答案为:B。

考查实践作业。语文是实践性很强的课程,通过实践作业培养学生搜集和处理资料信息的能力,是提升语文素养的有效途径。

44.C

A、B、D正确;

C.“清明节”又叫踏青节,在仲春与暮春之交,也就是冬至后的第104天,是中国传统节日之一,也是最重要的祭祀节日之一,是祭祖和扫墓的日子。“五月初五”是端午节。错误。

故答案为:C

本题考查重要节假日,根据生活积累或学习所得作答即可。解答这道题,要求对传统节日有清晰的记忆,这是学习传统文化的要求之一。

45.A

A项 《童年的水墨画》中“像刚下水的鸭群,扇动翅膀拍水戏耍。” 这句话把小孩子比作了鸭群,是运用了比喻的修辞手法。故错误。BCD项正确。

故答案为:A

本题主要考查对课文内容的理解记忆能力。解答本题,需要回顾课文的内容,然后结合题目提供的信息进行辨析即可。在平时的学习中,我们一定要熟练掌握课文内容,这样在答题时我们才能更准确地写出正确答案。

46.C

ABD正确。

C.有误,“三打祝家庄”是《水浒传》里的故事。

故答案为:C。

题目考查对中外名著等文学常识的理解掌握能力。作答时要结合题目要求,根据自己课外阅读中对名著作品的分析掌握,进行判断,做出选择。

47.C

A项中诗句描写的是清明节;

B项句子描述的重阳节登高的习俗;

C项中“蒌蒿满地芦芽短,正是河豚欲上时。”出自苏轼《惠崇春江晚景》,描写的是春天的景象,与传统节日无关;

D项中句子描述的春节的习俗;

故答案为:C

题目考查对古代文学作品中名句的理解和掌握能力。作答时要结合自己的学习积累,根据题目内容和诗句的意思,进行准确作答。

48.C

ABD正确;

C错误,不能根据插画来了解古诗内容,还要阅读文字。

故答案为:C

本题考查童话故事的阅读方法。阅读童话故事,结合相关的影视资料来加深感受, 感受故事中美妙的想象,再感悟故事带给我们的启示 ,还可以提高自己的感知力,更好地理解童话中人物形象和故事发展。

49.C

对于“课标”推荐必读名著,平时要认真阅读,识记文学常识,掌握主要内容,故事情节,主要人物等。平时要认真上好每一节课,有意识地积累教材中的名家名篇。

故答案为:C

【 】本题考查读书方法,对名著主要内容、人物、故事情节要积累识记。

50.A

文学常识的信息点有:作者名(字、号)、称谓、生活时代、作品名、体裁、书中人物、主要情节、作品主题及风格等,阅读作品时要注意记忆,根据考试的要求作出相应的解答。

故答案为:A

主要考查学生对文化常识的掌握,要求学生平时多记多积累。

展开更多......

收起↑

资源预览

资源预览

资源预览

资源预览