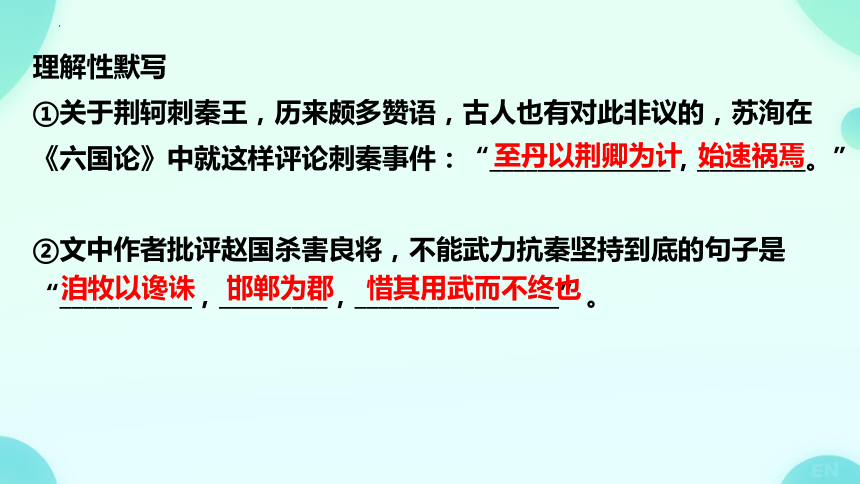

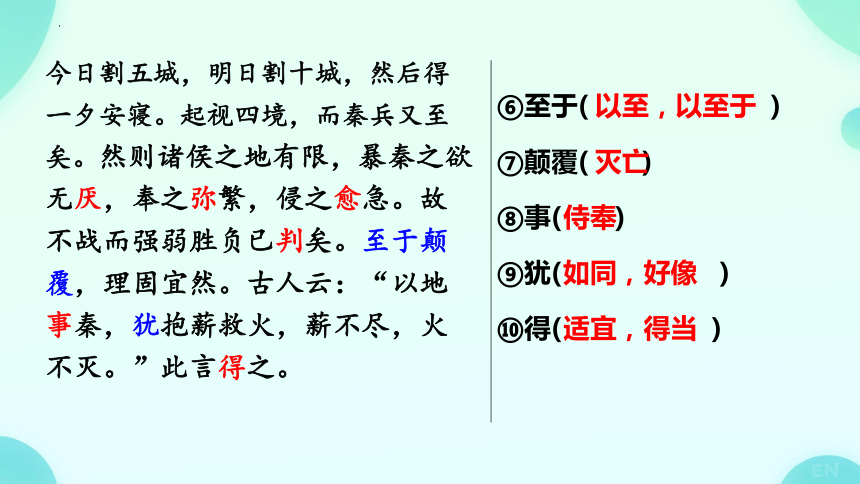

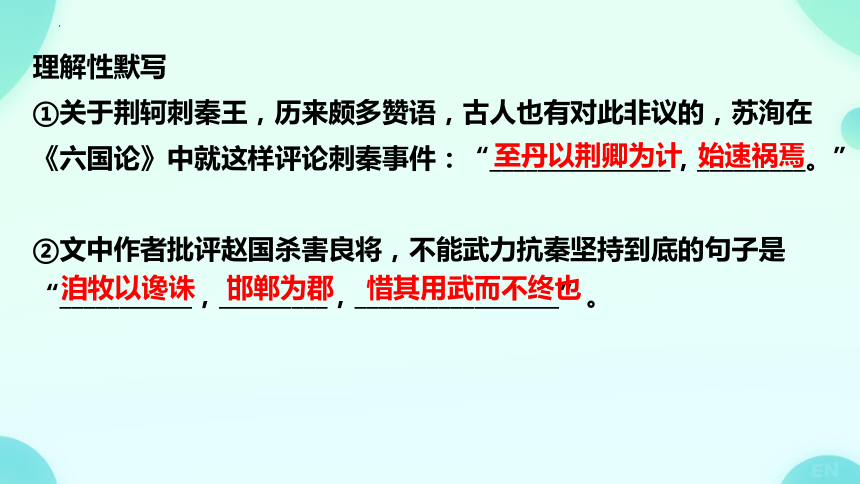

资源预览

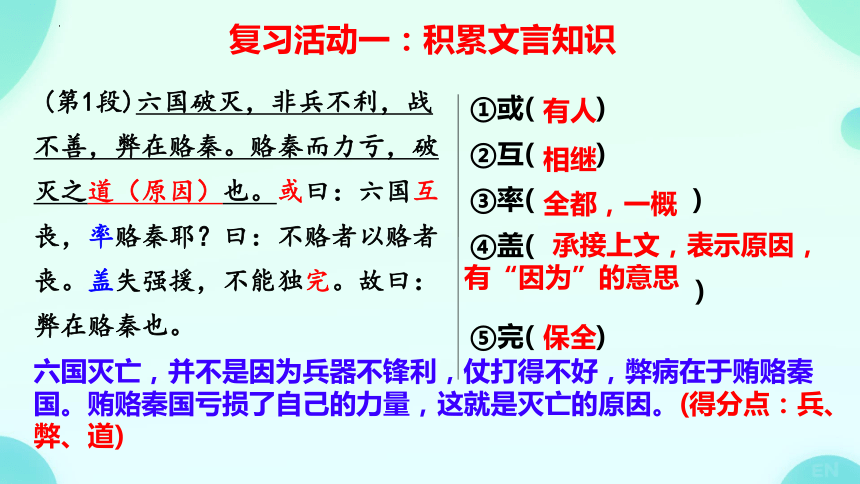

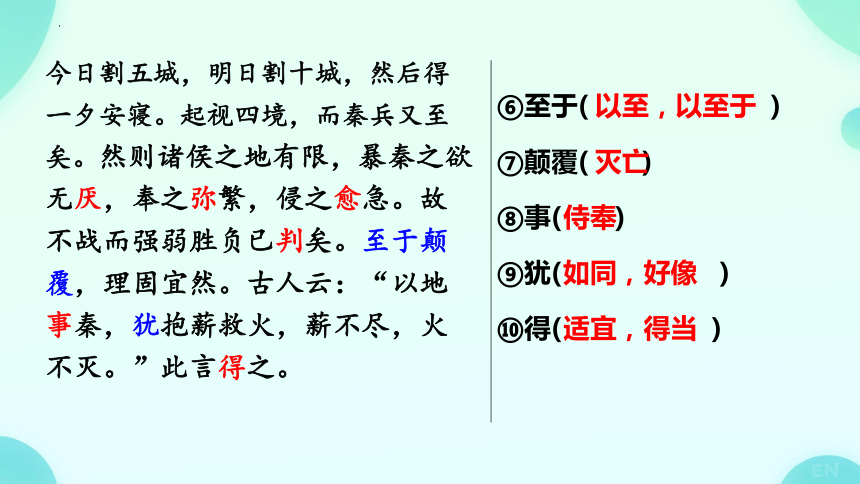

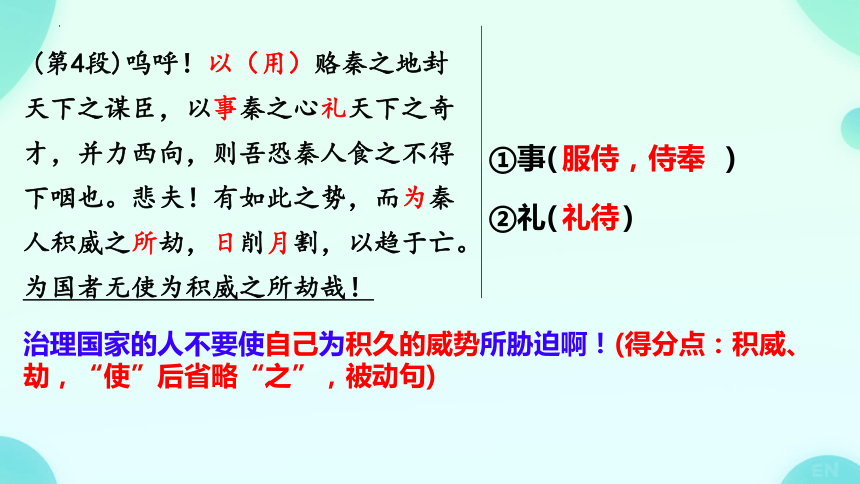

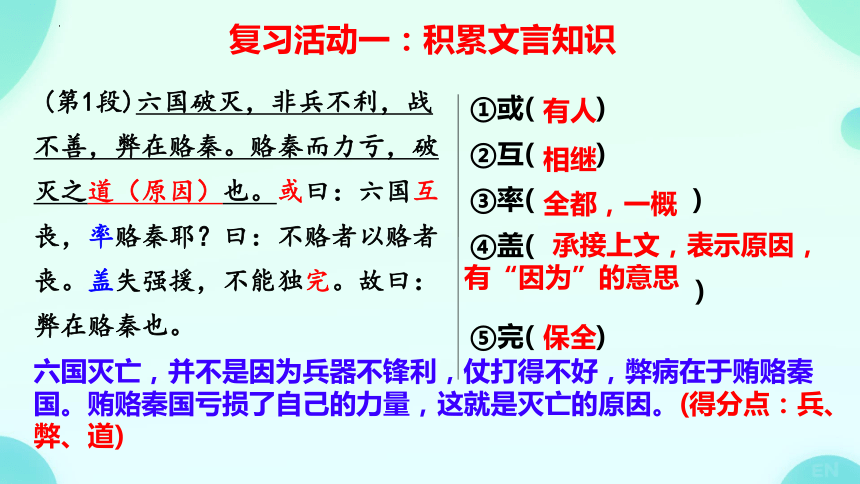

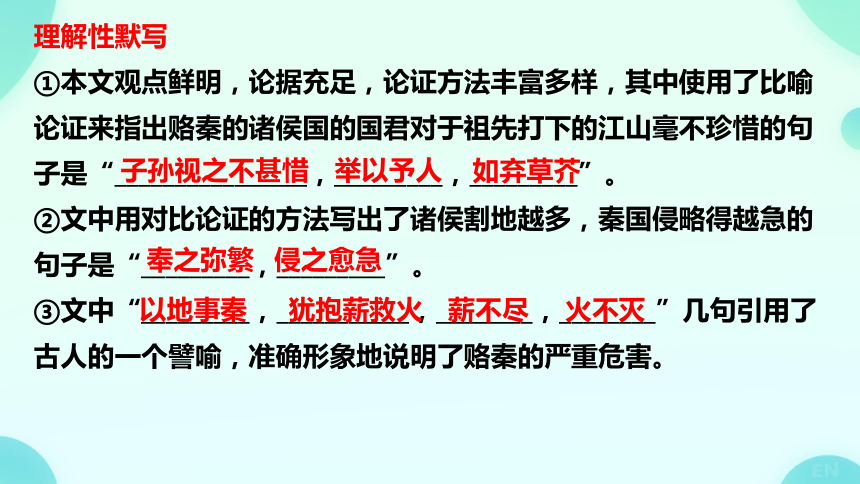

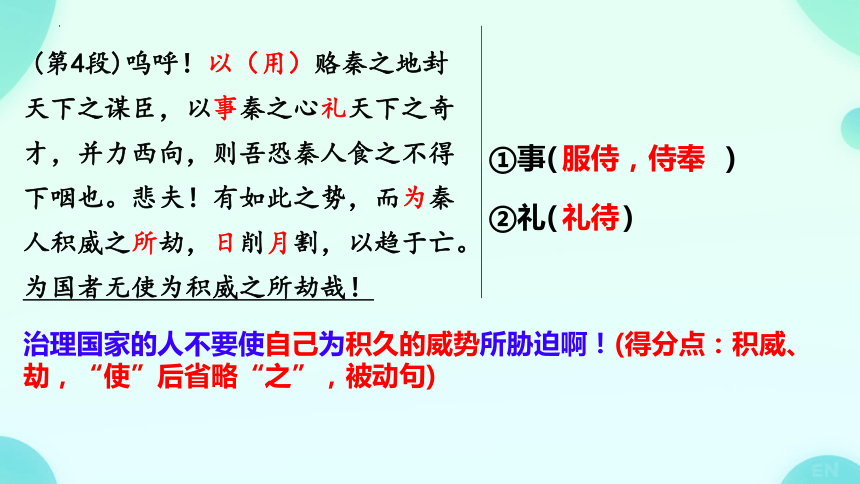

资源预览

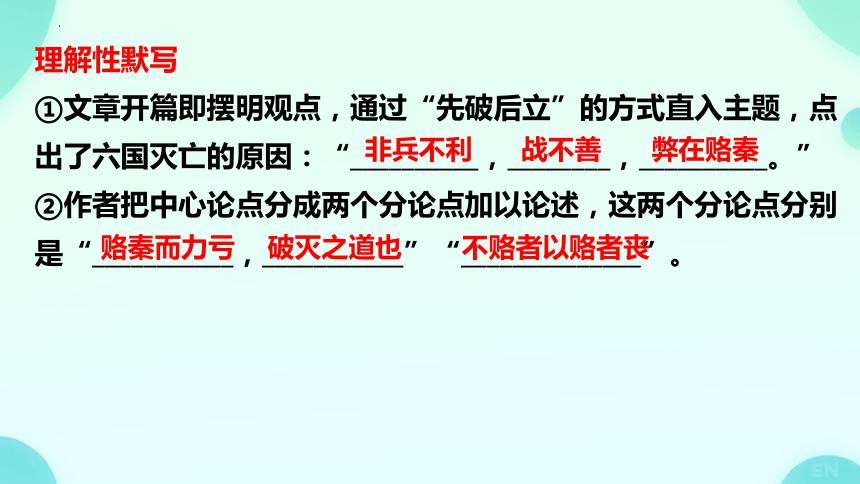

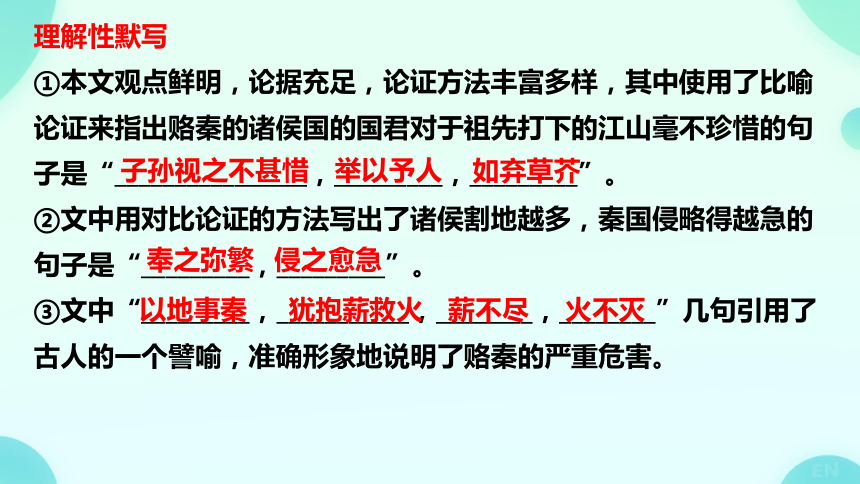

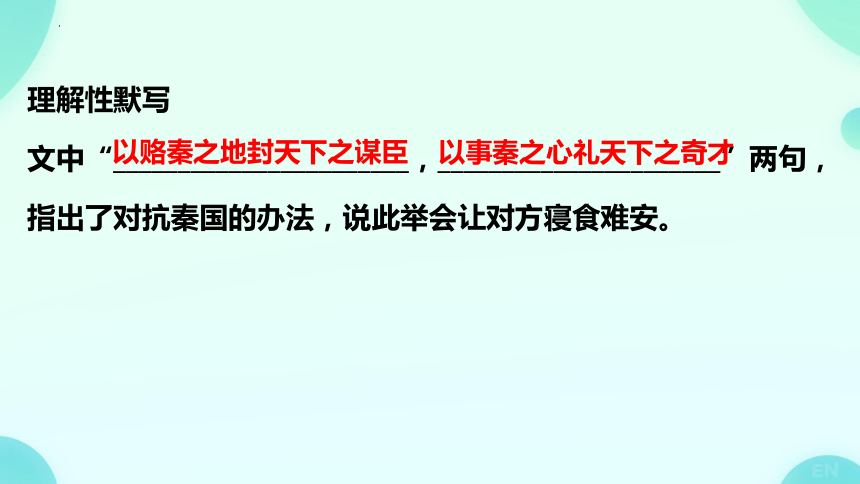

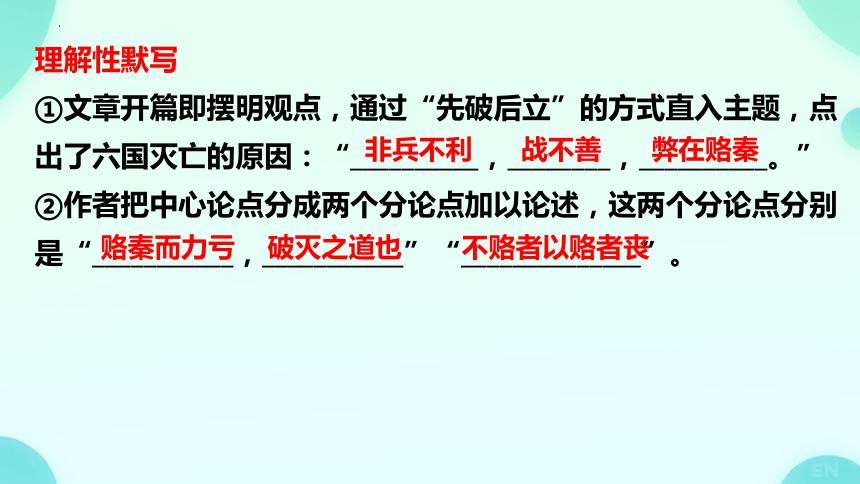

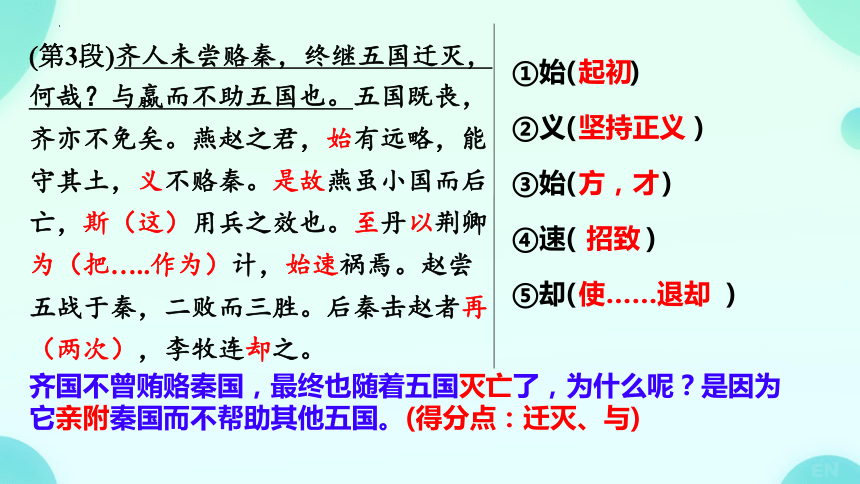

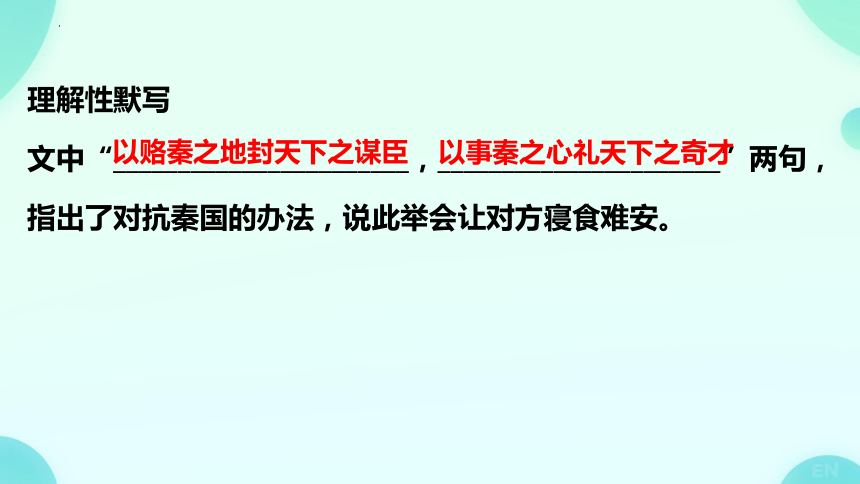

资源预览

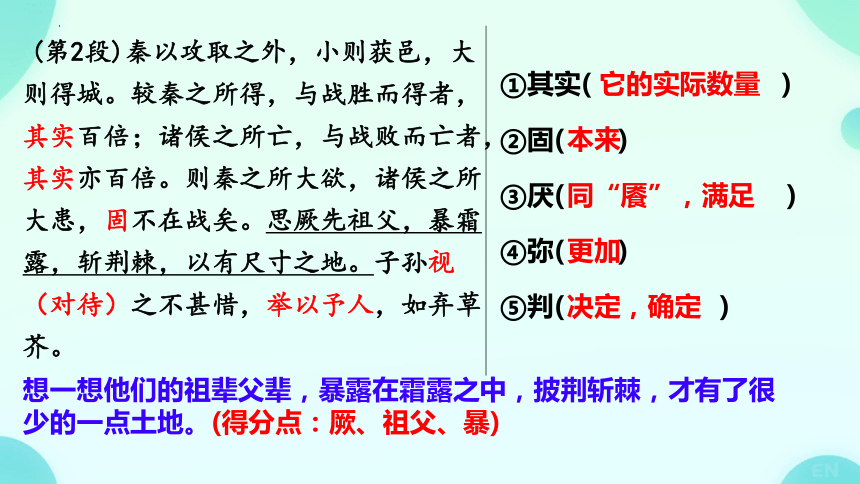

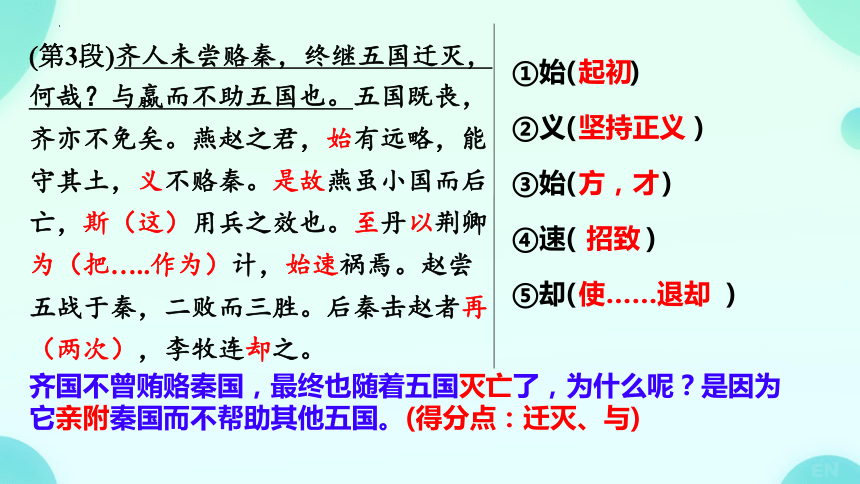

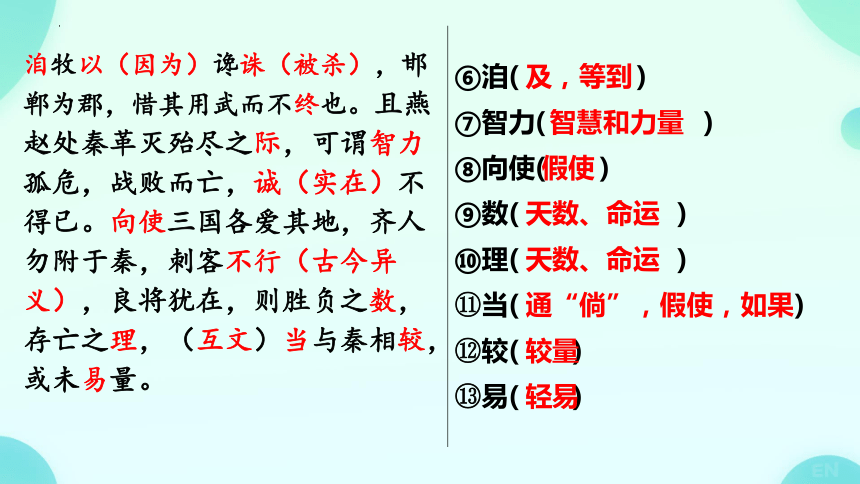

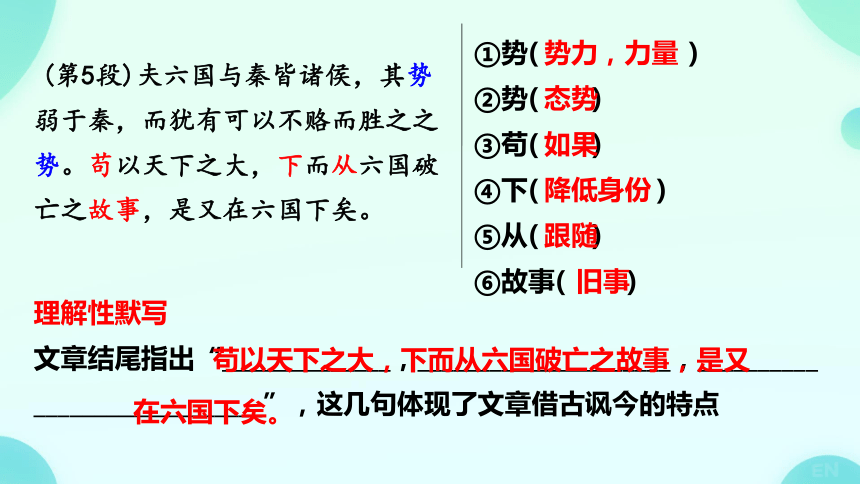

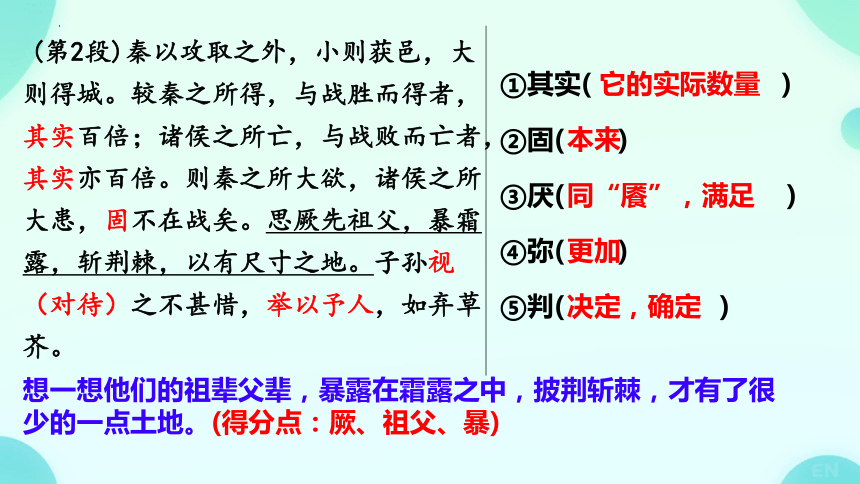

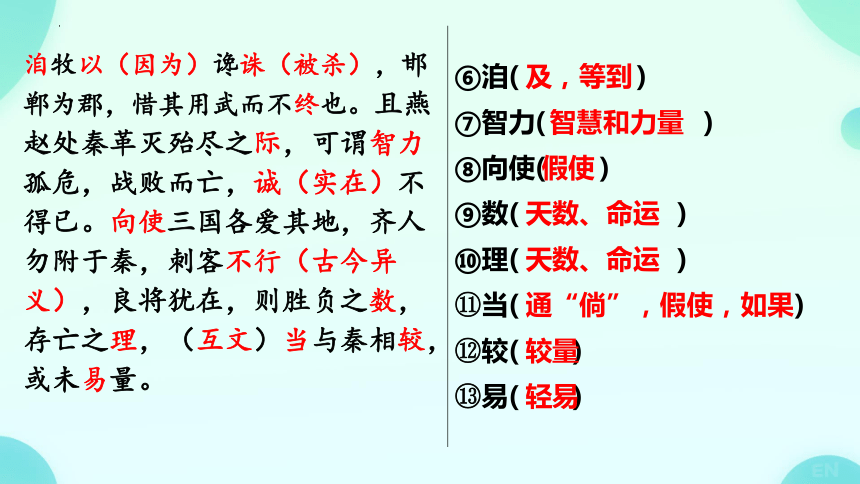

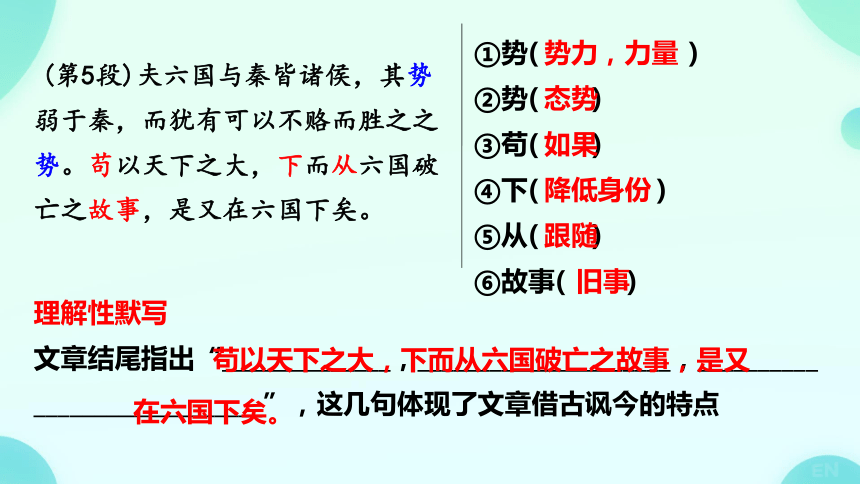

资源预览