资源简介

资源简介

第三单元 物质构成的奥秘

课题1 分子和原子(第1课时)

【学习目标】:

一、知识与技能

1、知道物质是由分子、原子等微小粒子构成;

2、通过对实验现象的观察和在老师的引导下分析, 能得出关于分子的特征;

3、了解并能说出分子的基本特征;

4、能用分子的特征解释一些现象或根据物质的现象说明分子的特征。

二、过程与方法

自主学习-实验探究-讨论交流-引导分析—目标回顾与检测-巩固练习

三、情感态度与价值观

1、通过自主学习培养自学的良好习惯;

2、通过讨论与交流懂得合作学习的意义;

3、通过目标回顾与检测巩固学好化学的信心,并能运用分子观念解释现象,树立学科价值观。

【重点与难点】:

重点:了解分子的特征并能根据分子特征解释现象。

难点:用分子的特征解释现象

【教学过程】:

【引入课题】:

如图所示:在量筒中装100mL酒精过一段时间,发现酒精减少了,酒精去哪里了呢?你怎么知道酒精跑到空气中去了?(我们不仅观察到酒精减少,同时也闻到空气中的酒精气味,说明有看不见的酒精微粒跑到空气中去了。);再如:我们常常把糖块放入水中,看到糖会逐渐“消失”,而后水变甜等等现象。

在我们的日常生活中有无数的事例可以证明:物质从可见变为不可见时,我们往往还能感觉到它们的存在,且实实在在的存在。要解释清楚这些事实与现象,我们必须揭开物质构成的奥秘。今天老师就带领大家去了解物质构成的奥秘。

【板书】:第三单元 物质构成的奥秘

通过以上列举的现象与事实说明,物质是由我们肉眼看不见的细小粒子构成,是什么粒子呢?早在18世纪英国的科学家道尔顿提出了原子论:他说物质都是有原子构成的、原子是不可再分的最小的实心球体…接着意大利的科学家阿伏伽德罗提出了分子学说:他认为物质都是由分子构成的,分子是构成物质的最小粒子……谁说得对呢?

这节课我们一起学习课题1 分子和原子

【板书课题】:课题1 分子和原子 (第一课时)

【展示学习目标】:

1、知道物质是由分子、原子等微小粒子构成;

2、通过对实验现象的观察和在老师的引导下分析, 能得出关于分子具有某特征的结论;

3、能描述分子的基本特征;

4、能用分子的特征解释一些现象或根据物质的某种现象说明分子的特征;

当时对道尔顿的原子论和阿伏伽德罗的分子学说引起了科学家们的激烈争论,重而也就激发了科学家们对物质组成与结构进行研究的极大兴趣;这就为化学成为独立学科奠定了基础。随着科学的进步、科学技术的发展,现在科学家不仅通过先进的科学仪器观察到了构成物质的微观粒子,而且还能移动和操纵某些粒子。

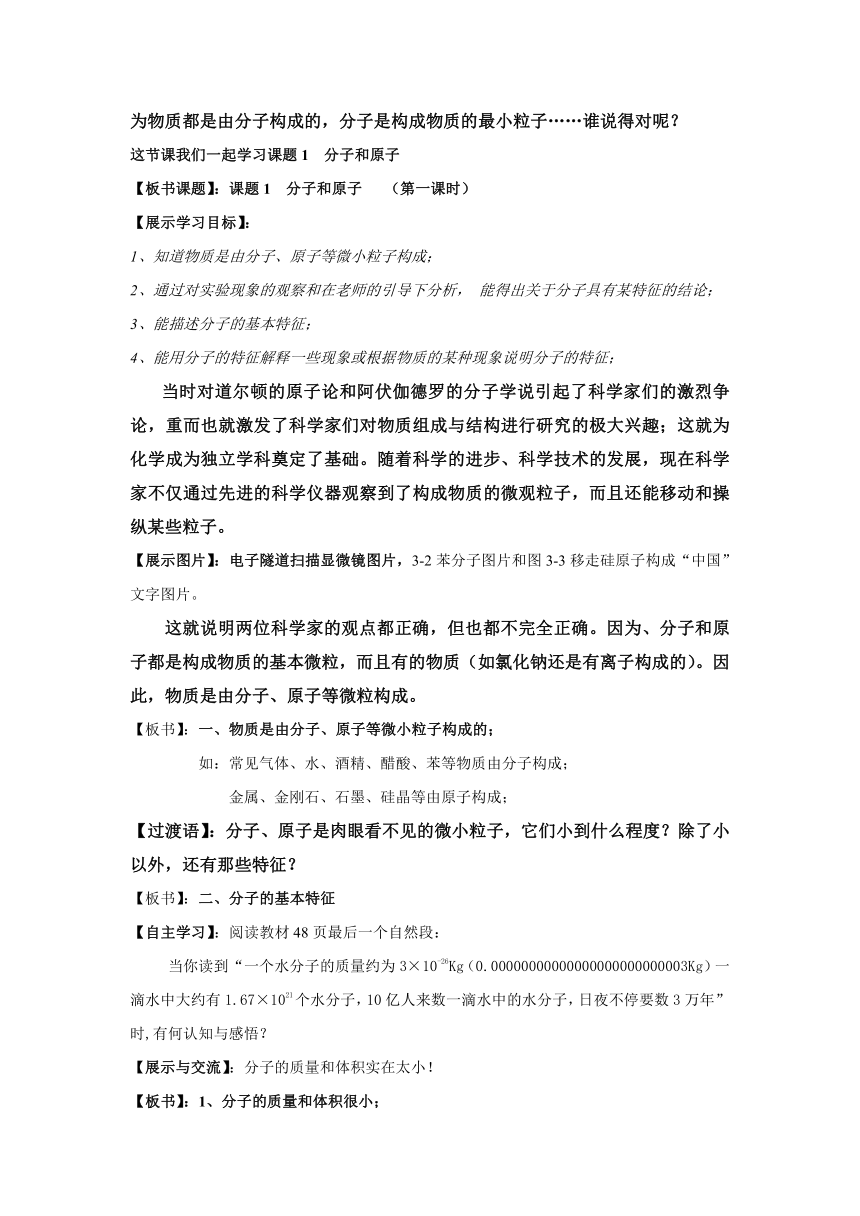

【展示图片】:电子隧道扫描显微镜图片,3-2苯分子图片和图3-3移走硅原子构成“中国”文字图片。

这就说明两位科学家的观点都正确,但也都不完全正确。因为、分子和原子都是构成物质的基本微粒,而且有的物质(如氯化钠还是有离子构成的)。因此,物质是由分子、原子等微粒构成。

【板书】:一、物质是由分子、原子等微小粒子构成的;

如:常见气体、水、酒精、醋酸、苯等物质由分子构成;

金属、金刚石、石墨、硅晶等由原子构成;

【过渡语】:分子、原子是肉眼看不见的微小粒子,它们小到什么程度?除了小以外,还有那些特征?

【板书】:二、分子的基本特征

【自主学习】:阅读教材48页最后一个自然段:

当你读到“一个水分子的质量约为3×10-26Kg(0.00000000000000000000000003Kg)一滴水中大约有1.67×1021个水分子,10亿人来数一滴水中的水分子,日夜不停要数3万年”时,有何认知与感悟?

【展示与交流】:分子的质量和体积实在太小!

【板书】:1、分子的质量和体积很小;

【过渡语】:我说:我看见了无数个胖嘟嘟的氧气分子不断飘进我的鼻孔,你相信吗?

(不信,因为分子很小肉眼看不见)

我把一滴红墨水滴入一小杯静置的水中,最后这一小杯水都会变成浅红色你相信吗?(相信)

【已有认知经验图片展示】:展示红墨水(或品红)在水中扩散的图片;

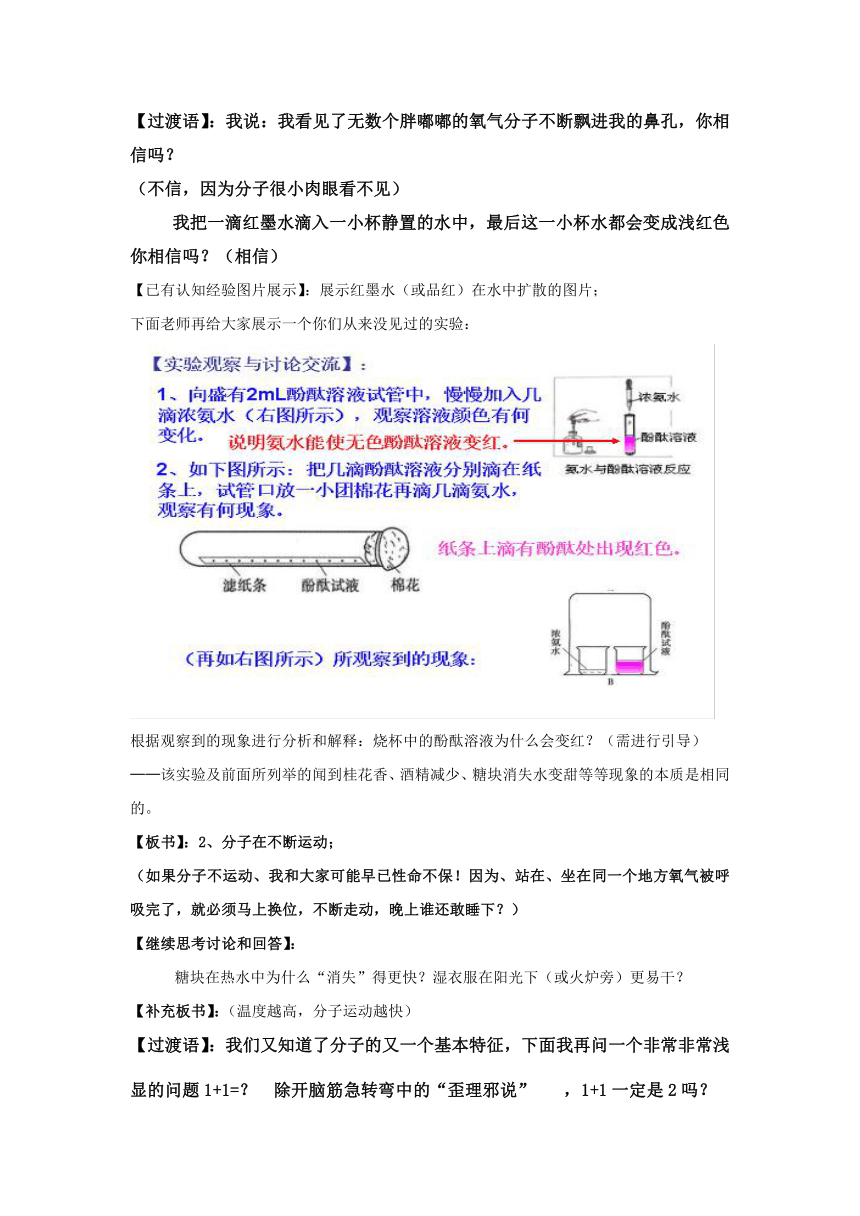

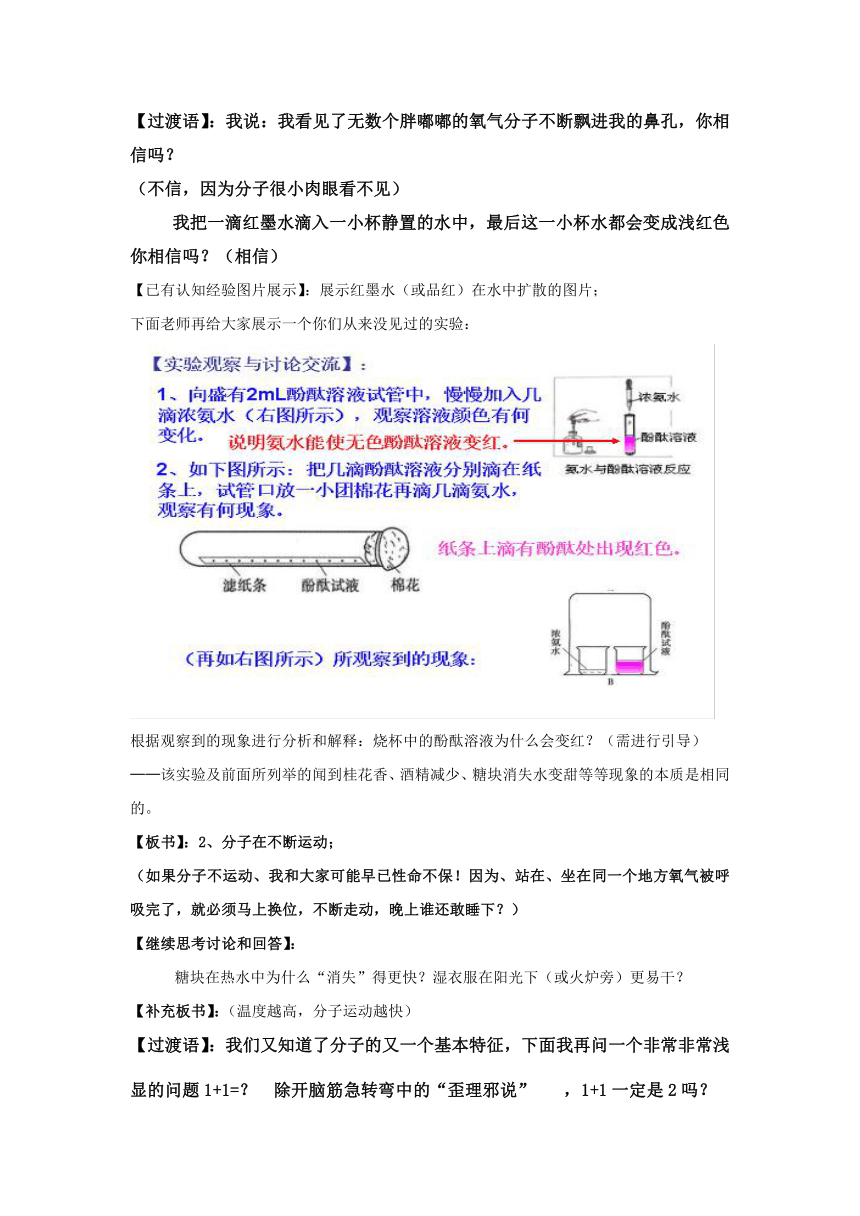

下面老师再给大家展示一个你们从来没见过的实验:

根据观察到的现象进行分析和解释:烧杯中的酚酞溶液为什么会变红?(需进行引导)

——该实验及前面所列举的闻到桂花香、酒精减少、糖块消失水变甜等等现象的本质是相同的。

【板书】:2、分子在不断运动;

(如果分子不运动、我和大家可能早已性命不保!因为、站在、坐在同一个地方氧气被呼吸完了,就必须马上换位,不断走动,晚上谁还敢睡下?)

【继续思考讨论和回答】:

糖块在热水中为什么“消失”得更快?湿衣服在阳光下(或火炉旁)更易干?

【补充板书】:(温度越高,分子运动越快)

【过渡语】:我们又知道了分子的又一个基本特征,下面我再问一个非常非常浅显的问题1+1=? 除开脑筋急转弯中的“歪理邪说”,1+1一定是2吗?

趣味实验——看1+1是否一定等于2

把100mL酒精与100mL水混合看是否为200mL?

观察现象并分析:少于200mL,这是为什么?

【改进与补充实验】:有同学认为是因为量筒中的水倒入酒精中时,量筒中附着的水引起的误差而少于200mL,为此,补充:再量取100mL水倒入另一量筒中是否为100mL,而让学生信服。

你能否联想到生活中也有相似的事例呢?

(我们把一杯黄豆与一杯大米混合,还能得到两杯吗?)

补充模拟动画进行分析:

构成水和酒精的分子间也是否有间隙呢?(回放展示隧道扫描显微镜下的苯分子图片,看看苯分子间是否有间隙)

【结论板书】:3、分子之间有间隔(间隙);

【学生活动】:如下图所示:分别用注射器吸入一定量的物质(水和等体积的空气),然后用手指顶住针筒末端的小孔,将栓塞慢慢推入。看哪个针筒内的活塞易推入?(内的物质容易压缩)或单手捏“相同的”矿泉水瓶(其实一个是“空气”瓶、另一个是装满水的矿泉水瓶),看哪个易捏扁?

【讨论交流】:你能解释该种现象吗?

【补充板书】:气态物质分子之间间隔大,容易压缩;液体和固体物质分子之间间隔小,不易压缩。

【小故事】:在抗日战争时期,八路军的粮食非常紧缺,某后勤部队到根据的去征粮食,当时根据地老百姓的生活也十分艰苦,八路军认为可能得不到多少粮食,班长带3个战士赶个马车带了4个麻袋去征粮,而结果根据地老百姓宁愿自己饿肚子也要把粮食捐给抗日的八路军,结果3个战士得到了差不多4麻袋玉米和1麻袋小米(粟),这时班长傻眼呢,只有4个麻袋怎么办,最后一个聪明的小战士就用4个麻袋把这些粮食都运送了回去。你知道是怎么运动么?(多聪明的智慧!)

同学们,当我们能运用所学的知识解决生活中、工作中所遇到的实际问题了,此时,你所学的知识就在也不是知识了,而升华成了你的“智慧”。学习的目的就是不断积累知识,使你将来成为有智慧的人、幸福的人!

你本节课又学到了那些知识呢?

【回顾学习目标】(略)

你实现了学习目标吗?

【目标检测】:

1、物质是由 、 等微观粒子构成的;

2、描述分子的基本特征:

3、请用分子的观点解释下列现象:

(1)“墙内开花,墙外香”

说明: 。

(2)容积为0.024m3的钢瓶中可装入25m3的石油气。

说明: 。

4、下列关于物体“热胀冷缩”现象的解释正确的是( )

A. 是因为构成物质的分子或原子数目增多;

B.是因为构成物质的分子或原子体积增大;

C. 是因为构成物质的分子或原子受热分子运动加快,冷却后分子运动减慢;

D.是因为构成物质的分子或原子间的间隙增大;

5、水变成水蒸气是什么变化?改变的是水分子的

【自我小结】:(略)

【巩固练习】:教材51页“练习与应用”1.填空题的第(1)小题与52页第2题。

【板书设计】:

第三单元 物质构成的奥秘

课题1 分子和原子(课时1)

一、构成物质的微观粒子

物质是由分子、原子等微粒构成的

如:常见的气体、水、酒精、醋酸、笨等物质由分子构成;

金属、金刚石、石墨、硅晶等物质由原子构成。

二、分子的基本特征

1、分子的质量和体积很小;例如:一滴水中有1.67×1021个水分子。

2、分子在不断运动;

(温度越高,分子运动越快。)

3、分子之间有间隙;

(气体物质分子之间间隙大,易压缩;液体和固体物质分子间的间隙小,不易压缩。)

【课后反思】:

1、这是一堂经过认真准备,精心设计的一堂课,想给青年教师起到示范

作用;至少要让牺牲休息时间前来听课的老师们有点收获。

2、这堂课是按照“目标导学”模式的有效(高效)课堂教学环节所设计和实施。即:科学导入、揭示目标——引导学习、达成目标——反思回顾、检测目标——巩固练习(适度拓展)、深化目标四个基本环节。自认为导入科学、目标明确(展示给学生的“目标”用词都是“能描述、能得出、能解释等外显行为动词、使目标具有可检测性);过渡自然、流程清晰;课堂和谐、语言幽默(个人特色);方法多样——自主学习、讨论交流、实验观察、引导分析、活动感悟、故事交流等。所以,我想整体课堂效果应该较好,目标达成度应该在90%以上;检测题就针对目标所设计,其中第5题为适度拓展题,是为下一课时中“用分子、原子观念解释物理变化与化学变化”垫垫基础。

3、这堂课也是按照“健康、和谐、充实、发展、幸福”的课堂教学理念所设计和实施教学的。

4、很多老师说:竞赛课、示范课等等都是“作秀”的课堂,我参加过多次教学竞赛活动次次都是一等奖,每“作秀”一次,素质提高一次,也从98年到现在连续三届州级学科带头人,每学期都必须给老师上示范课,我上过绪言课、复习课、实验课、探究课、理论课、化学课、也上过生物课等。现在差不多初中化学教材中的每一个单元都有我自己认为可以作为示范的课,并且几次让初二学生听化学课也能完成学习目标;我学的是生化专业,实习生物教学,91-92年教生物、93年开始教化学,开始教化学时,做二氧化碳灭火原理实验时根本不敢做,用抹布把锥形瓶包裹了里三层、外三层才做了预备实验,98年参加万平区、万平、塔卧、石堤片区及全县、全州化学实验教学比赛都是一等奖的第一名,2003年参加全省化学课堂教学比赛获一等奖(第三名),我的成长就因不断学习、不断听课吸取,今天这堂课至少有两处是学的潘璞俊老师的,一处是反证法说明分子在不断运动(否则性命不保)这是14年前我听潘老师课所吸取的;另一处是问学生老师看到氧分子飘入鼻孔你信不信?是上学期在实验校听潘老师课吸取的。所以,提倡也要求老师们多参加教研组的集体备课与听课、评课活动。(曾经几个老师对我说:到实验学校来一年在业务上的进步,至少相当于以前10年,我想大家一起汇集到一流的溪州中学后,有更多的老师发出相同的感慨,那么,我这个业务副校长也算发挥了有一点作用。)

5、课堂除了没有使用普通话外,我想也一定还有不足和可改进的地方,俗话说:“当事者迷、旁观者清”。

展开更多......

收起↑

资源预览

资源预览

资源预览

资源预览