资源简介

资源简介

《燃烧与灭火》教学设计

教学目标:

1、知识与技能:①认识燃烧的条件和灭火原理。

②了解易燃物和易爆物的安全知识。

2、过程与方法:通过活动与探究,学习对获得的事实进行分析得出结论的科学方法。

3、情感态度与价值观:①通过对燃烧条件、灭火原理的探究活动,体验科学探究的过程和乐趣,激起对化学的学习欲望。

②通过对易燃易爆物的学习,提高安全隐患意识。

教学重点:燃烧条件,灭火的方法

教学难点:利用燃烧条件和灭火原理解释一些日常现象。

教学方法:活动与探究相结合

教 具:小蜡烛、水、镊子、酒精灯、烧杯、棉花、小石子、小木条、试管、橡皮塞、白磷、红磷、面粉爆炸演示实验装置

教学过程:

一、创设情境,引入新课

投影展示:熊熊燃烧的奥运圣火,并赞美:“燃烧产生了火,火是光明的使者,火是热量的源泉,火花是跳动的美,火星是流动的美。”

观看火给人类带来的福与祸的图片和影视资料。

提出问题:燃烧是日常生活中最为常见的一种现象。具备哪些条件才能产生燃烧这种现象呢?

(通过创设情境,引发学生的情感共鸣,以情为纽带,师生共同感受火给人类带来的利与弊,从而营造和谐的课堂氛围,引入新课。)

二、交流探究

(一)燃烧的条件

1、活动与探究一:

(1)分组实验:①用镊子分别夹取一根小木条和一块小石子,在酒精灯上点燃。②用镊子分别夹取一个蘸有水、一个没蘸水的小棉花团,放到酒精灯的火焰上片刻。③分别点燃两支小蜡烛,将其中的一支用烧杯罩住。

(2)与同学们一起讨论与交流,初步得出燃烧所需要的条件。

(通过简单的实验,从活动中思考并悟出燃烧的条件并培养学生实验与探究的能力。)

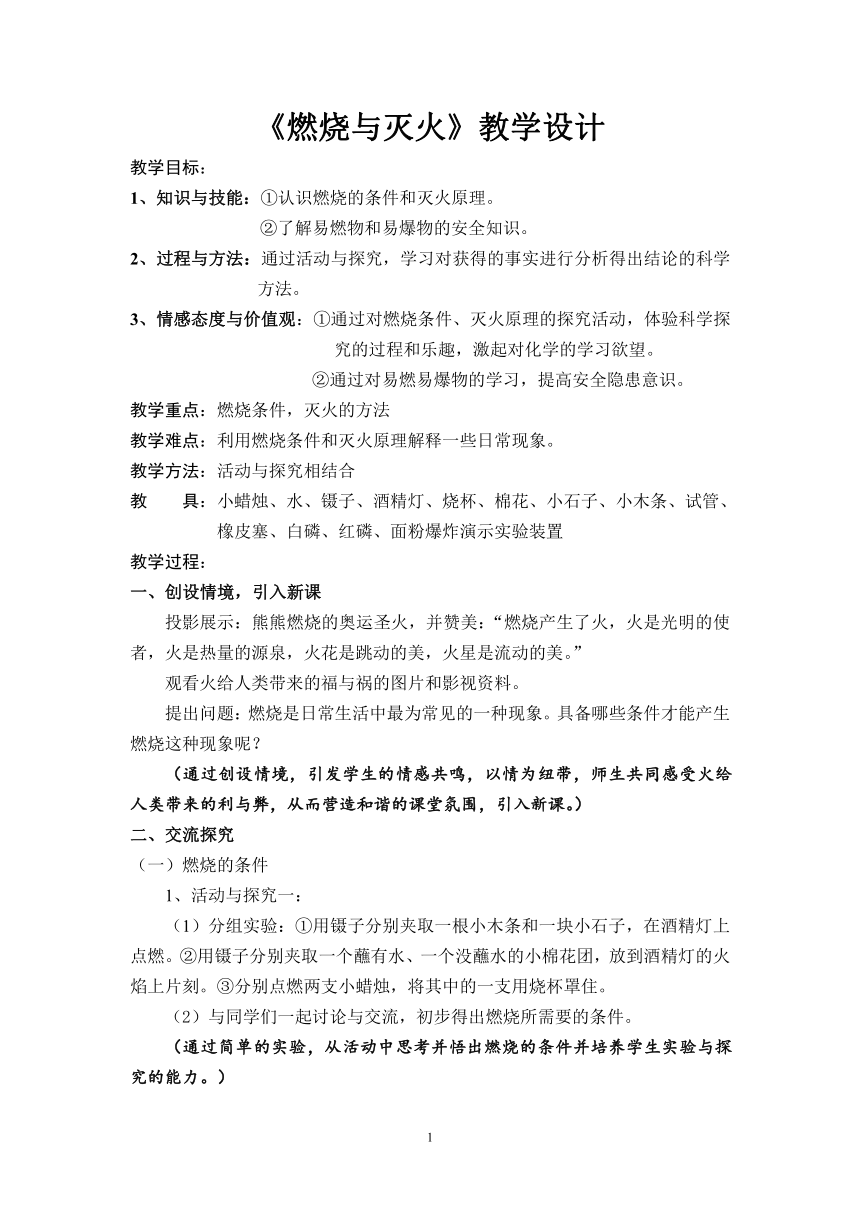

2、活动与探究二:

(1)教师演示:如图所示①在盛有开水的甲烧杯中放入一小块白磷,观察

现象。②在甲烧杯的两支硬质试管中分别加入少量红磷、白磷,塞紧橡胶塞,利用水浴将其加热,观察并对比实验现象。③另取一支收集有氧气和空气的混合气体的试管,罩住开水下的白磷,观察现象。

甲 乙

(2)引导并组织同学进行讨论和交流,得出什么是燃烧的现象,进一步得出燃烧的条件。

3、得出结论:

(1)燃烧是可燃物与氧气发生的一种发光、发热的剧烈的氧化反应

(2)燃烧需要三个条件:可燃物、氧气(或空气)、达到燃烧时所需要的

最低温度(也叫着火点)

(对课本演示实验进行改进,避免环境污染,提高实验的安全性。通过教师的演示实验,使学生进一步根据实验现象并在讨论和交流的基础上,由不同的实验事实再次得出燃烧所需要的条件。培养学生的科学探究能力和严谨的思维方式,了解对比实验在科学探究中的重要性。)

(二)灭火的原理和方法

1、提出问题:在日常生活中,同学们有过灭火的经验吗?谈谈你在生活中采取的一些灭火措施。

(引导学生从实际生活经验入手,了解燃烧与灭火的关系。)

2、实验:点燃三支蜡烛,在其中一支蜡烛上扣一只烧杯;将另两支蜡烛放在烧杯中,然后向其中一只烧杯中加适量碳酸钠和盐酸,观察现象并分析原因。

引导学生分析实验现象,理解燃烧与灭火的关系,从而得出灭火的原理或方法。

(通过一组简单的实验,进一步分析得出几种常见的灭火方法。)

3、 讨论与交流

(1)炒菜时油锅中的油不慎着火,如何处理?为什么?

(2)堆放杂物的纸箱着火了,如何处理?为什么?

(3)扑灭森林火灾时的有效方法之一是将大火蔓延线路前的一片树木砍掉,

为什么?

(4)如何解释“釜底抽薪”和“杯水车薪”这两个成语?

(通过讨论并解释日常生活中常见的灭火措施,理论联系实际,进一步理解燃烧与灭火的关系,突破难点。)

(三)燃烧条件和灭火原理的运用

燃烧给我们带来了很多便利。然而,一旦燃烧条件运用不当,后果将不堪设想。

运用1、介绍易燃易爆物的安全知识并认识安全图标

教师演示:实验7-2:面粉爆炸实验

观察实验现象。了解生活中常见易燃物和易爆物的安全知识,认识一些与燃烧和爆炸有关的图标。

运用2、进行安全教育

观看幻灯片及有关资料并思考面对火灾时如何进行灭火或逃生。

运用3、灭火器工作原理

围绕爆炸后火灾的救助方法,向学生介绍几种常见的灭火器及其适用范围。

三、课堂反馈

生活实践中遇到下列情景,不要慌,想想看,你一定能解决。

情景1、做实验时不慎碰倒酒灯,酒精在桌面上燃烧起来。 怎么办?利用

了什么原理?

情景2、煤气是无色无味的气体,为了使人警觉,煤气公司通常在其中加入

少量有特殊气味的物质。

某居民回家发现室内充满了煤气味,他立即去检查煤气开关,当他旋转灶具

上的开关时,自动点火产生火花,引起一场爆炸。

1)请你分析爆炸的原因

2)如果是你,你会首先做什么?

3)如果天色已晚,能否开灯检查?为什么?

(让学生理论联系实际,提高学生对火灾的安全防范意识。)

四、课后拓展与实践

1、根据自己住宅的特点,设计预防火灾的方案(包括万一发生火灾时需采取的灭火或自救措施)。

2、作业:课本P131习题

板书设计

PAGE

1

展开更多......

收起↑

资源预览

资源预览

资源预览

资源预览