资源简介

资源简介

第5课 三国两晋南北朝时期的政权更迭与民族交融

教学背景分析

课标分析课标要求:了解三国两晋南北朝政权更迭的历史脉络,认识三国两晋南北朝的民族交融和区域开发的新成就。课标解读:新课标增加了“了解三国两晋南北朝政权更迭的历史脉络”“认识三国两晋南北朝的区域开发的新成就”等知识点,要求学生对三国两晋南北朝有一个较为整体的把握,对其区域开发与民族交融的史实形成正确认识。教学内容分析本课为《中外历史纲要(上)》第二单元三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展中的第一课,上承秦汉大一统时期,下启隋唐大一统时代,具有鲜明的时代特色,对于推动多民族国家的形成起到了重要的作用。本课共分为三个子目:三国与西晋、东晋与南朝、十六国与北朝,主要讲述了中国由统一逐渐走向分裂、各民族之间相互交融的历史。首先讲述了时间最早的三国和西晋,西晋灭亡后全国进入长期南北对峙状态。对此,教材设置先讲南方,后讲北方,基于政权演变的角度,南方的东晋对西晋有直接继承关系,而北方的北朝则为隋唐大一统帝国奠定了基础。因此,教学中要注意搭建准确的时空框架,厘清历史发展脉络,同时加强历史发展的前后联系。(三)学生情况分析本课的授课对象为高一学生,经过初中的学习,学生已经对三国两晋南北朝时期的政权更迭和北魏孝文帝改革、人口迁徙和区域开发等内容有了基本的了解,具备良好的知识基础;且高一学生思维活跃、求知欲旺盛,为教学活动的开展提供良好的条件。但是高一学生所掌握的知识点较为零碎,未形成结构化的知识体系,且对史实的学习仍停留在表层阶段,无法对历史事件进行深入分析。大部分学生对这一时期的政权发展脉络仍掌握不清,对这一时期的南方开发和民族交融等史实缺乏深入的探究和思考。这就要求教师帮助学生理清历史线索,构建知识框架,引导学生对历史事物及现象进行深入思考。

教学目标

1.通过历史地图、历史结构图梳理三国两晋南北朝政权更迭的历史脉络,理解这一时期的政权发展脉络(时空观念)。2.通过阅读相关史料、观察历史地图,了解士族政治兴衰的过程,理解江南地区得到开发的原因及表现(时空观念、史料实证、历史解释)。3.通过史料分析、历史图片、视频等认识北魏孝文帝改革在推动民族交融方面的影响,把握中华民族在分裂中走向统一的历史发展趋势,理解华夏认同和文化认同的内涵,增强对国家和民族的认同感和归属感。(唯物史观、家国情怀)。

教学重点和难点

教学重点三国两晋南北朝的政权更迭的历史脉络、江南地区的开发、民族交融教学难点 孝文帝改革的影响,中华文明的多元一体,中华民族在分裂中走向统一的历史发展趋势

教学资源和教学方法

(一)教学资源 历史图片 历史地图 文字材料 多媒体(二)教学方法 讲授法、讨论法、史料研习法、情境教学法、任务驱动法、课堂讲授与教材阅读相结合

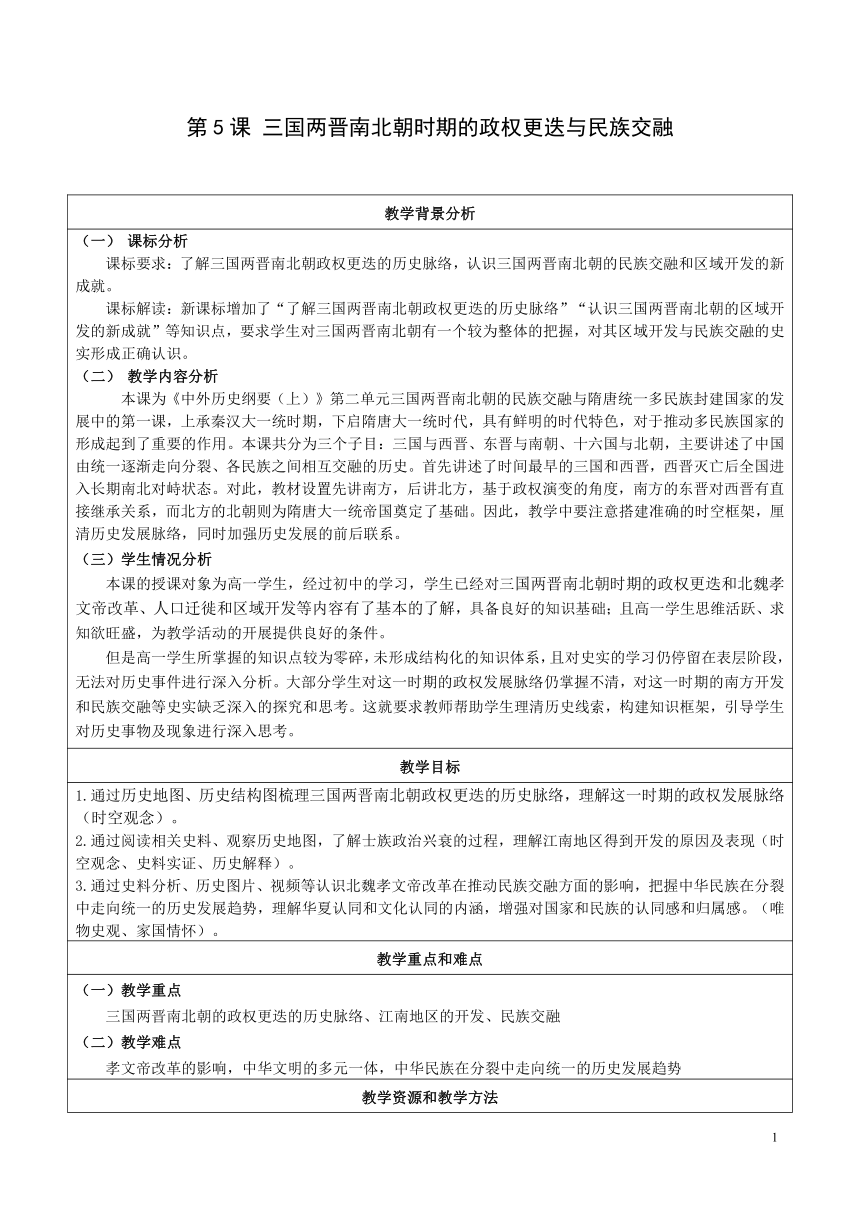

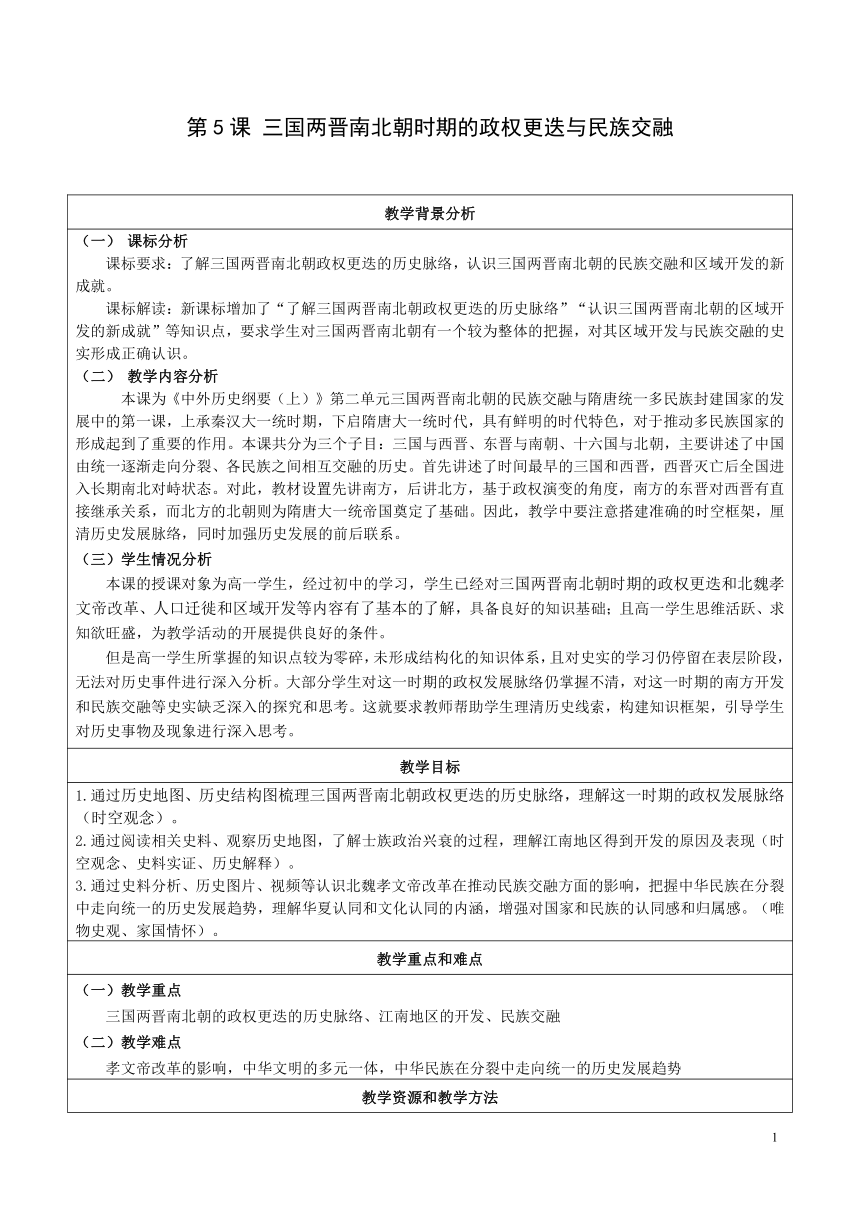

板书设计

教学过程

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

导入新课 教师出示史学家对三国两晋南北朝的评价,并设问你认为三国两晋南北朝是一个怎样的时代?【学生答案预设】:分裂、混乱【教师】:那混乱中有没有稳定的因素呢?让我们带着这个问题一起进入今天的学习。出示三国 理解史学界对于三国两晋南北朝的评价,思考三国两晋南北朝的时代特征,回答教师问题。 通过史学家对三国两晋南北朝的评价导入新课,培养学生的史学素养及材料解读能力,设置悬念,激发学生学习兴趣。

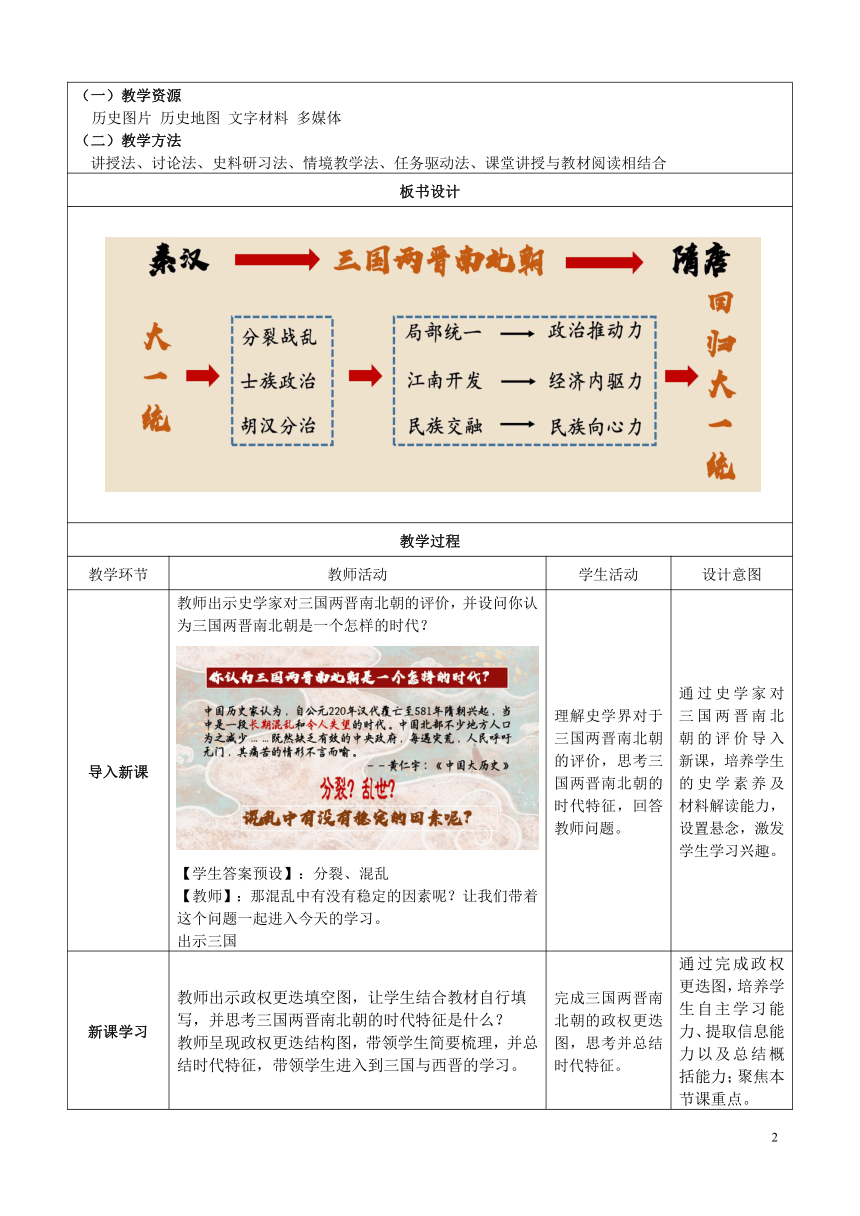

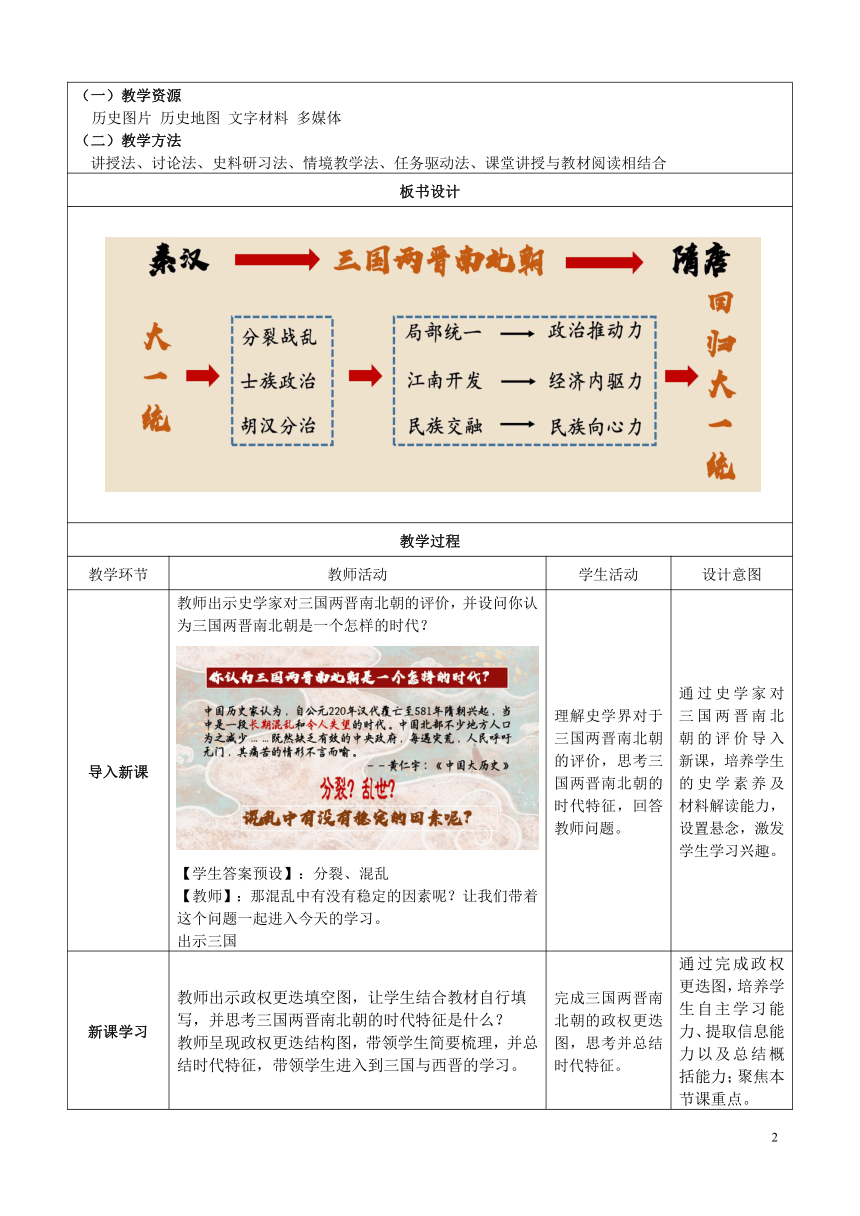

新课学习 教师出示政权更迭填空图,让学生结合教材自行填写,并思考三国两晋南北朝的时代特征是什么?教师呈现政权更迭结构图,带领学生简要梳理,并总结时代特征,带领学生进入到三国与西晋的学习。 完成三国两晋南北朝的政权更迭图,思考并总结时代特征。 通过完成政权更迭图,培养学生自主学习能力、提取信息能力以及总结概括能力;聚焦本节课重点。

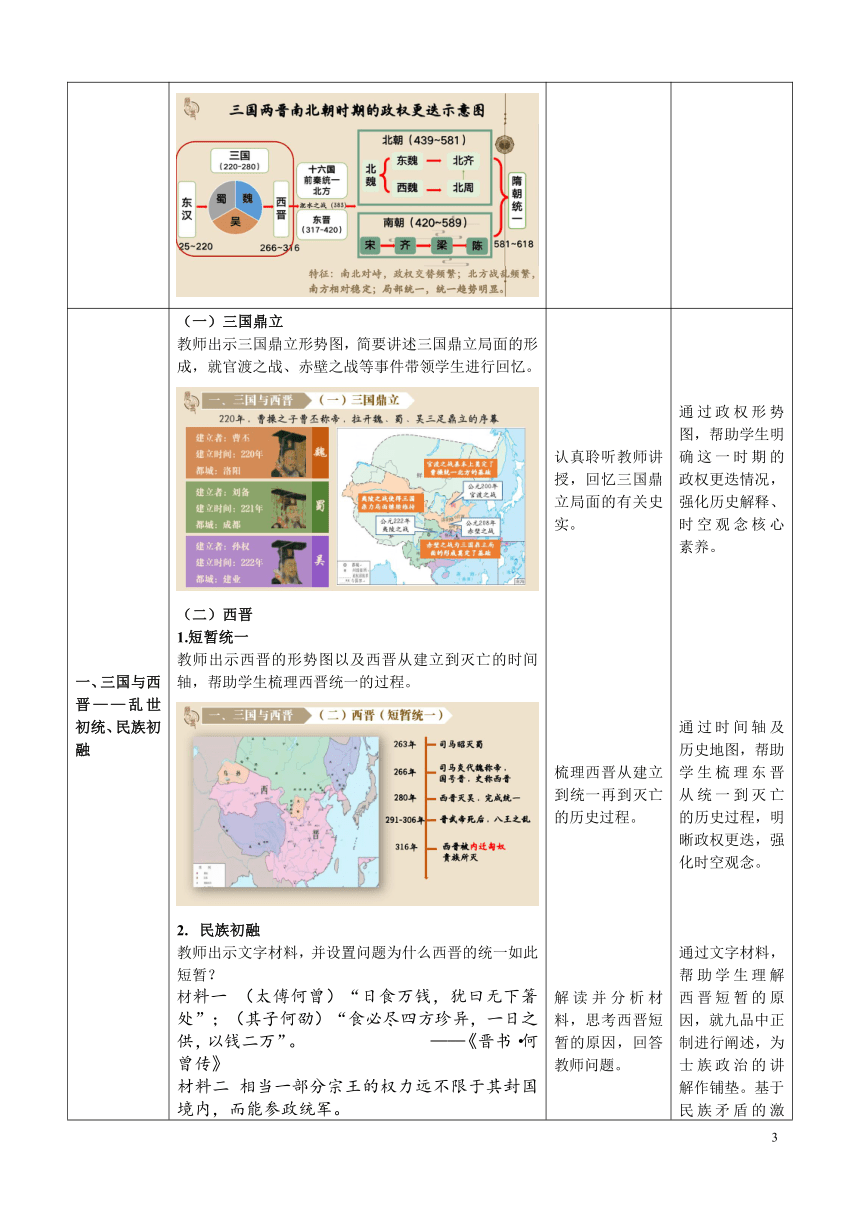

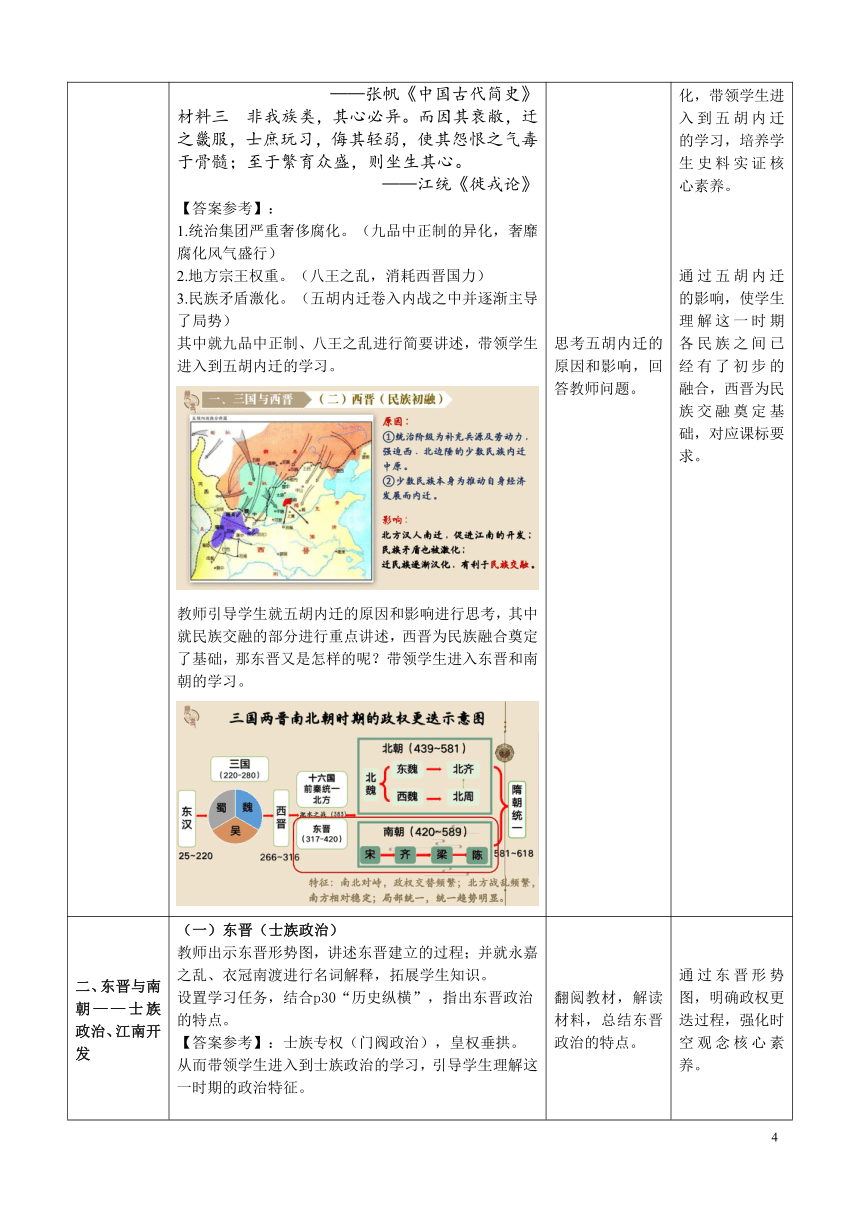

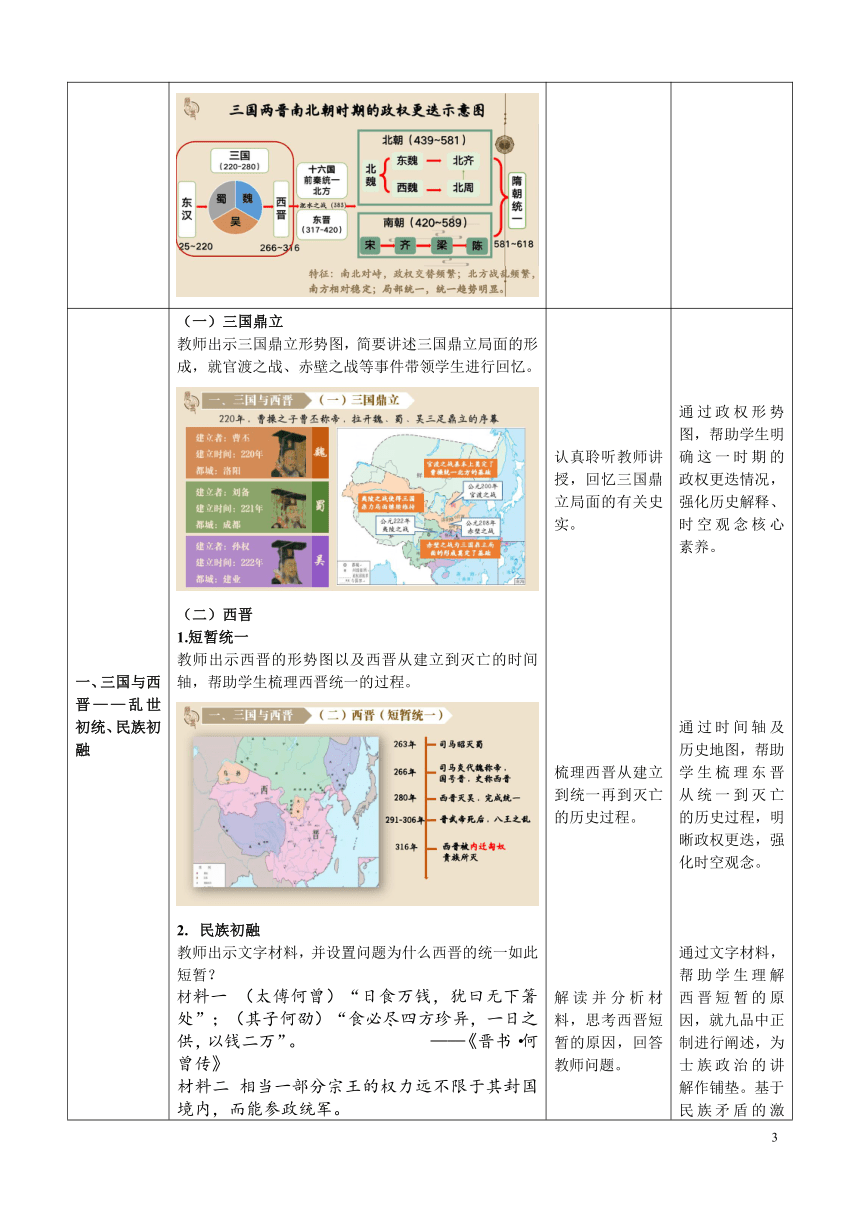

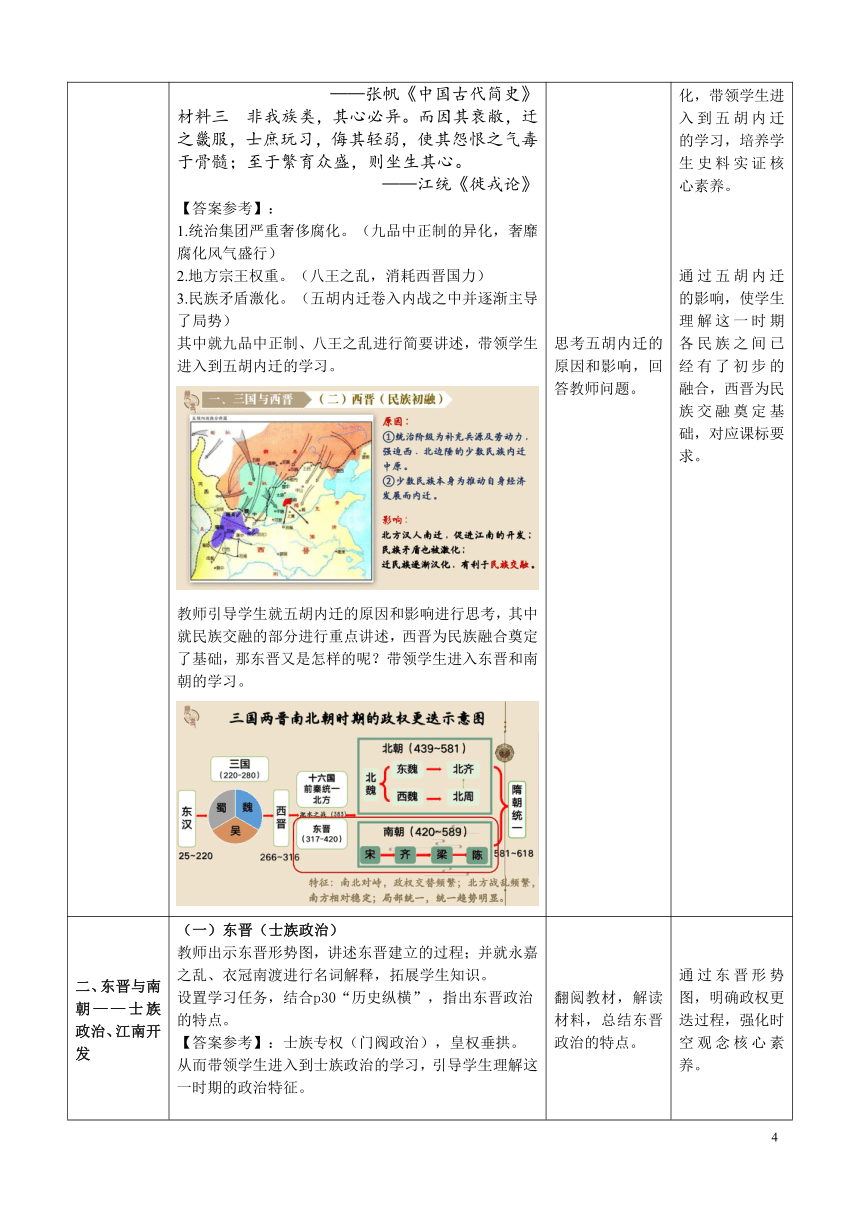

一、三国与西晋——乱世初统、民族初融 (一)三国鼎立教师出示三国鼎立形势图,简要讲述三国鼎立局面的形成,就官渡之战、赤壁之战等事件带领学生进行回忆。(二)西晋1.短暂统一教师出示西晋的形势图以及西晋从建立到灭亡的时间轴,帮助学生梳理西晋统一的过程。民族初融教师出示文字材料,并设置问题为什么西晋的统一如此短暂?材料一 (太傅何曾)“日食万钱,犹曰无下箸处”;(其子何劭)“食必尽四方珍异,一日之供,以钱二万”。 ——《晋书·何曾传》材料二 相当一部分宗王的权力远不限于其封国境内,而能参政统军。 ——张帆《中国古代简史》材料三 非我族类,其心必异。而因其衰敝,迁之畿服,士庶玩习,侮其轻弱,使其怨恨之气毒于骨髓;至于繁育众盛,则坐生其心。 ——江统《徙戎论》 【答案参考】:1.统治集团严重奢侈腐化。(九品中正制的异化,奢靡腐化风气盛行)2.地方宗王权重。(八王之乱,消耗西晋国力)3.民族矛盾激化。(五胡内迁卷入内战之中并逐渐主导了局势)其中就九品中正制、八王之乱进行简要讲述,带领学生进入到五胡内迁的学习。教师引导学生就五胡内迁的原因和影响进行思考,其中就民族交融的部分进行重点讲述,西晋为民族融合奠定了基础,那东晋又是怎样的呢?带领学生进入东晋和南朝的学习。 认真聆听教师讲授,回忆三国鼎立局面的有关史实。梳理西晋从建立到统一再到灭亡的历史过程。解读并分析材料,思考西晋短暂的原因,回答教师问题。思考五胡内迁的原因和影响,回答教师问题。 通过政权形势图,帮助学生明确这一时期的政权更迭情况,强化历史解释、时空观念核心素养。通过时间轴及历史地图,帮助学生梳理东晋从统一到灭亡的历史过程,明晰政权更迭,强化时空观念。通过文字材料,帮助学生理解西晋短暂的原因,就九品中正制进行阐述,为士族政治的讲解作铺垫。基于民族矛盾的激化,带领学生进入到五胡内迁的学习,培养学生史料实证核心素养。通过五胡内迁的影响,使学生理解这一时期各民族之间已经有了初步的融合,西晋为民族交融奠定基础,对应课标要求。

二、东晋与南朝——士族政治、江南开发 (一)东晋(士族政治)教师出示东晋形势图,讲述东晋建立的过程;并就永嘉之乱、衣冠南渡进行名词解释,拓展学生知识。设置学习任务,结合p30“历史纵横”,指出东晋政治的特点。【答案参考】:士族专权(门阀政治),皇权垂拱。从而带领学生进入到士族政治的学习,引导学生理解这一时期的政治特征。教师设置问题链,什么是士族?为什么会形成士族专权的局面?又有何影响?何时衰落?层层深入,带领学生了解士族政治的概念、原因、影响,并通过时间轴梳理士族政治的兴衰。【教师】:士族政治在东晋后期走向衰落,宋的建立者刘裕就是出身低级士族,这也是士族政治衰落的表现。此后170年间,南方先后经历了宋、齐、梁、陈四个王朝,合成南朝。(二)南朝(江南开发)教师出示宋、齐、梁、陈的形势图,及政权更替时间表,并说明这一时期南方的经济也有了新的发展,从而带领学生进入到江南开发的学习。教师分别出示秦汉时期和魏晋南北朝南方地区的经济状况示意图及有关文字描述,并设置问题汉朝至三国两晋南北朝时期的区域经济发展状况有何变化?教师带领学生解读图片及文字材料,得出结论:秦汉时期,江南地区还处于比较落后的状态。魏晋南北朝时,江南经济快速发展,南方经济得到明显发展。教师出示文字材料,并设置问题这一时期江南经济得以发展的原因有哪些?材料一:(江南)地广野丰……会土带海傍湖,良畴亦数十万顷,膏腴上地,亩直一金。——《宋书》 材料二: (东晋)百余年中,无风尘之警,区域之内,宴如(即安定)也。 ——《宋书·沈昙庆传·史臣曰》 材料三:北人相继南移,同时携来高级栽培技术,南方灌溉、防洪、运河等水利工程不断修筑,富源也不断开发,始终江南的经济力量趋于壮盛。 ——邹纪万《魏晋南北朝史》 【答案参考】:①自然环境:江南自然条件优越,具备良好的开发基础。②社会环境:江南战争相对较少,社会秩序相对安定。③劳动力和技术因素:北方汉人南迁,带来先进的生产技术和丰富的劳动力资源。【教师】:结合教材,东晋南朝时期江南地区的开发有何成就?有何影响?教师引导学生从农业、手工业、商业总结江南地区开发的表现。 翻阅教材,解读材料,总结东晋政治的特点。认真聆听教师讲授,理解士族政治的含义、形成原因、表现以及影响。认真聆听教师讲授,就重点内容进行勾画实记。观察对比历史地图,解读文字材料,得出结论。结合教材,解读材料,合作探究江南地区得以开发的原因,回答教师问题。结合教材,总结概括江南开发的表现和影响。 通过东晋形势图,明确政权更迭过程,强化时空观念核心素养。通过设置问题链,层层深入,逐步讲授士族政治的有关知识,拓展学生知识,明确这一时期的政治特点,提升学生历史思维。通过低级士族刘裕夺取政权,使学生认识到东晋后期士族政治的衰落,从而过渡到南朝,以及南方经济的开发。通过对比秦汉时期和魏晋南北朝南方地区的经济状况示意图及有关文字描述,使学生认识到这一时期江南地区经济发展的史实,强化史料实证,历史解释核心素养。通过文字材料,帮助学生理解江南地区开发的原因,培养学生提取信息及合作探究的能力,提升史料实证核心素养。就江南地区开发的影响进行重点讲授,使学生理解江南地区的开发为经济重心 南移奠定基础,有利于南方的民族交融,进而带领学生探究北方的民族交融。

三、十六国与北朝——民族交融、天下一家 (一)十六国教师出示十六国形势图,简要讲述十六国政权;并出示十六国统治者族属表,设问十六国时期少数民族确立的国号有什么特点?由此得出十六国时期各族频繁接触,各族间差异缩小,民族交融的史实。教师出示前秦与东晋淝水之战的形势图,讲述前秦的短暂统一,以淝水之战作为主要事例,说明尽管这一时期各民族之间不断交流融合,但尚未充分融合,民族隔阂依然存在。教师出示图片,并播放固原漆棺画的讲解视频,设问以下材料,反映了怎样的民族关系?教师带领学生解读图片及视频,得出结论:北方少数民族向汉族学习农业技艺,汉族向北方少数民族学习畜牧经验。反映了你中有我、我中有你的文化认同,民族交融达到高潮,双向互动。【教师】:民族交融是怎样达到高潮的呢?北魏孝文帝“功不可没”,让我们走进北魏。教师出示北魏政权形势图,讲述孝文帝改革的原因;设置驱动型任务,让学生们阅读教材并结合所学,简要归纳汉文帝改革的内容。教师引导学生思考孝文帝改革的影响,其中对民族交融的历史影响进行重点讲述。【答案参考】:孝文帝改革缓解了鲜卑族与汉族之间的矛盾,促进了北魏政权的封建化,顺应了民族交融的历史趋势,促进了北方经济的恢复和发展,为隋唐重归统一创造了条件。教师出示东魏、西魏、北齐和北周的形势图。【教师】:孝文帝去世,北魏分裂成了东魏和西魏。在东魏与西魏的对抗中,北周灭掉了北齐,赢得了最终胜利。之后,北周外戚杨坚代周建隋,统一天下,结束了长达数百年的分裂割据局面。 认真聆听教师讲授,思考少数民族国号的特点,回答教师问题。认真观看视频和图片,回答教师问题。结合教材,概括孝文帝改革的措施。 通过十六国形势图,强化学生时空观念。通过十六国统治者族属表,使学生认识到这一时期各民族之间不断交流融合,民族交融的深入;但通过淝水之战的讲授,也使学生明确这一时期各民族之间尚未充分交融。通过历史图片和视频,使学生理解这一时期民族交融的深入,培养学生总结信息、提取信息的能力。进而带领学生进入到北魏孝文帝改革的学习。通过讲授孝文帝改革的措施和影响,使学生意识到这一时期民族的深入发展,为统一多民族国家的形成奠定了基础,对应课标要求。

课堂总结 (一)课堂小结教师出示历史结构图,讲述秦汉的统一,再到魏晋南北朝时期的分裂混乱,但这一时期局部统一提供了政治推动力,江南开发,南北经济差距缩小提供经济内驱力,各民族之间不断交流融合提供民族向心力;这些都是“稳定”的因素,为隋唐大一统王朝奠定了基础,体现了中华文明的多元一体,也说明中华民族就是在分裂中走向统一,这是历史的必然趋势。(二)课后探究【教师】:同学们小组合作,共同探究为什么用“民族交融”代替“民族融合”?二者有何区别? 学生跟随教师梳理本节课所学知识,理解中华文明的多元一体,理解历史发展的必然趋势。小组合作,完成课后作业。 通过结构图,回顾本节课所学,帮助学生构建系统化的知识框架,回应导入的稳定,明确这一时期稳定的因素,理解三国两晋南北朝为隋唐的统一奠定了基础,增强学生的民族认同感、归属感,培养学生家国情怀、唯物史观核心素养。拓展学生思维,提高学生认知能力。

教学反思

在设计本课时,起初我的想法是将教材进行重新整合,分为政权更迭、士族政治和江南开发、民族交融三个大部分。后来在教学法老师的指导下,我摒弃了原来的教学设计,按照教材子目和内容的时序设计了本课,将政权更迭结构图贯穿整个教学过程,帮助学生强化重点知识。本课最大的特点在于逻辑上的层层递进,问题上的逐步引领,由材料得出历史现象,进而探究成因及影响;有利于帮助学生提升历史思维能力,深化学生对历史知识的理解,能让学生在课堂上享受知识的碰撞。

PAGE

1

展开更多......

收起↑

资源预览

资源预览

资源预览

资源预览