资源简介

资源简介

第10课 辽夏金元的统治

课标分析

通过了解两宋的政治和军事,认识这一时期在政治、经济、文化与社会等方面的新变化;通过了解辽夏金元诸政权的建立、发展和相关制度建设,认识北方少数民族政权在统一多民族封建国家发展中的重要作用。

内容分析

本课属于第三单元第二课内容。包含四个子目:“辽与西夏”、“金朝入主中原”、“从蒙古崛起到元朝统一”、“元朝的民族关系”。本课前两个子目主要按照时序叙述辽、西夏、金政权的兴起、发展与想干制度建设,时间线索清晰,但是教材结构未能很好地展现各政权之间的关联性和历史发展的整体特征。后两个子目介绍元朝的建立和制度建设、民族关系等,与辽、西夏、金朝相比,元建立了以蒙古族为主导的中央集权政体,实现了国家统一。元代中央到地方的机构设置中,既有唐宋中央机构的基本沿袭,也有本民族习俗的延续和地方管理的创新。元代的稳定统治是制度建设和各民族政权并立下长期民族交融的结果。从推动统一多民族国家发展的角度看,本课的学习重点是认识辽夏金元等北方少数民族政权在统一多民族封建国家发展中的重要作用。

学情分析

通过初中所学,学生已掌握了辽夏金元政权的更迭和相关制度,但缺少对具体史事的深入剖析和理解。 对于读图、挖掘史料等基本学科技能缺乏训练,时空观念薄弱。 3.受到传统史学观念影响,学生容易将南北政权关系简单化理解为北方少数民族政权对汉民族政权的“入侵”、“压迫”,教师需要引导学生走出传统的“汉文化正统”圭臬,从中华文明的视角回看少数民族政权对历史的推动作用。

教学目标

通过绘制时间轴,了解契丹、党项、女真、蒙古在政权建立前后的发展过程,结合地图明确各政权的统治区域,从而掌握并简述各政权更迭过程中的时间节点、重要人物和重大事件。 通过表格梳理辽夏金的制度建设,明确辽的“南北面官制”、西夏“一官二称”、金“猛安谋克制度”的特点,并归纳共同模式。结合地图和文字史料概括元代交通建设、地方管理的行省制度等基本内容,剖析行省制的创新之处。 3.在掌握史实的基础上,合理评价少数民族政权对统一多民族国家发展的作用,并分析元朝民族政策对于民族交融的影响。

教学重难点

教学重点:辽、夏、金、元诸政权与汉民族相互交往共同推动统一多民族封建国家发展。 教学难点:辽、夏、金、元诸政权的建立、发展和相关制度建设;元代民族关系。

教学方法

合作讨论、表格法、讲授法、地图和史料研习相结合

教学过程

教学环节 教师活动 学生活动 教学资源及 技术的运用 设计意图

导入新课 展示:视频《似是故人来》张帆《元朝开启了“大中国”时代》。 提问:请大家观看视频,找到重点词汇。 答:多元文明融汇一体、民族交融、张帆。 过渡:很巧,我手里刚好有两本张帆教授的《中国古代史简史》,这节课小组合作优秀和个人表现最佳的同学将得到它,张帆教授提到了“大中国的概念”,我们带着这个理念一起走进本节课——文明视野下的大中国(辽夏金元的统治)。 观察视频,初步了解辽夏金元时期“多元文明融汇一体”的历史面貌,并思考“大中国”的内涵。 希沃白板展示 引导学生初步掌握本课的整体性历史特征,以问题驱动课堂,激发学生学习兴趣。

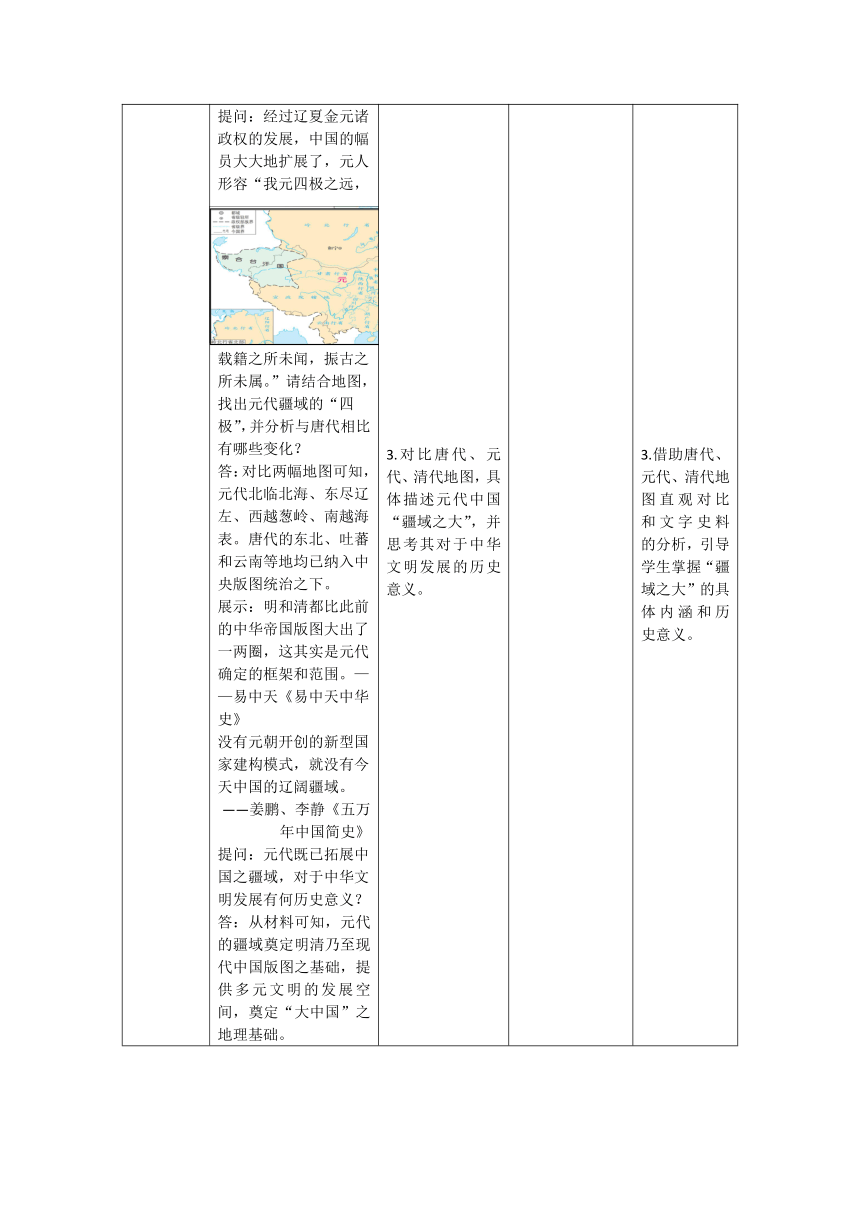

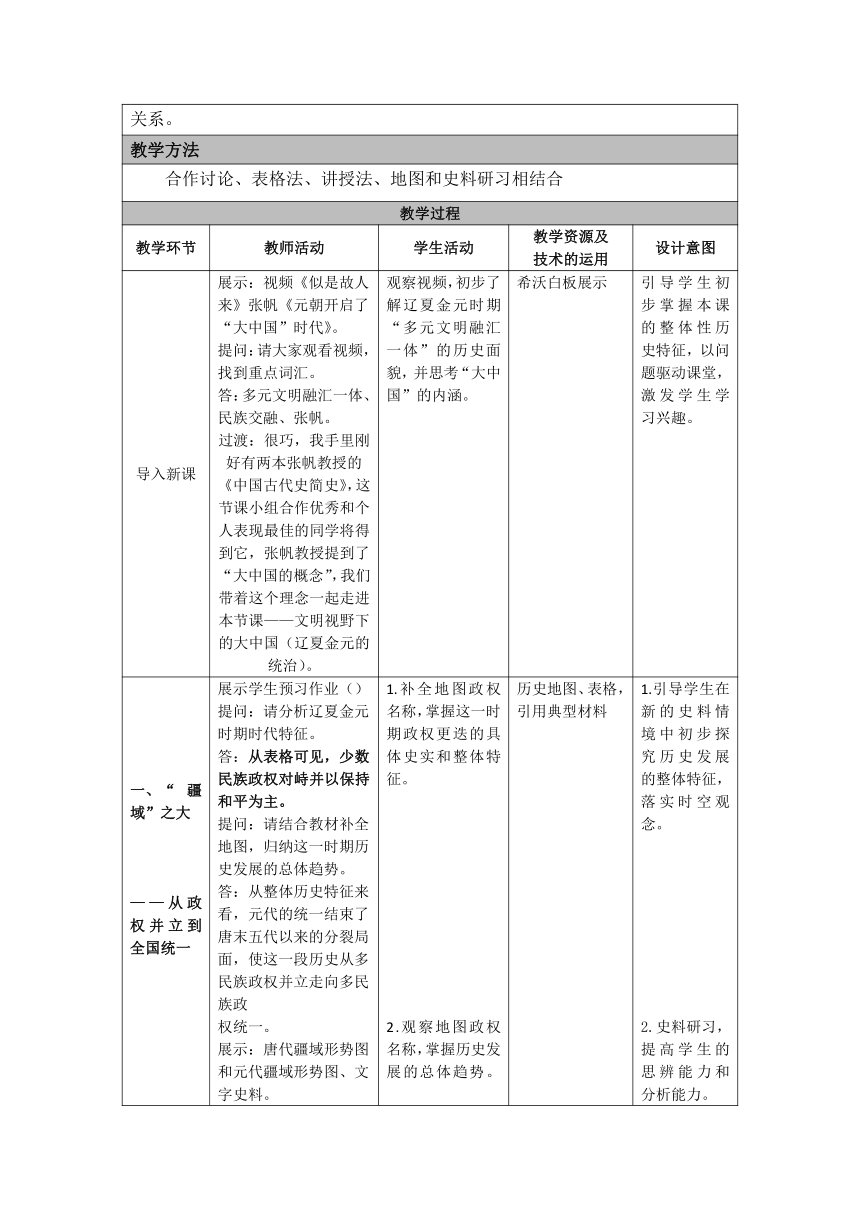

“疆域”之大 ——从政权并立到全国统一 展示学生预习作业() 提问:请分析辽夏金元时期时代特征。 答:从表格可见,少数民族政权对峙并以保持和平为主。 提问:请结合教材补全地图,归纳这一时期历史发展的总体趋势。 答:从整体历史特征来看,元代的统一结束了唐末五代以来的分裂局面,使这一段历史从多民族政权并立走向多民族政 权统一。 展示:唐代疆域形势图和元代疆域形势图、文字史料。 提问:经过辽夏金元诸政权的发展,中国的幅员大大地扩展了,元人形容“我元四极之远,载籍之所未闻,振古之所未属。”请结合地图,找出元代疆域的“四极”,并分析与唐代相比有哪些变化? 答:对比两幅地图可知,元代北临北海、东尽辽左、西越葱岭、南越海表。唐代的东北、吐蕃和云南等地均已纳入中央版图统治之下。 展示:明和清都比此前的中华帝国版图大出了一两圈,这其实是元代确定的框架和范围。——易中天《易中天中华史》 没有元朝开创的新型国家建构模式,就没有今天中国的辽阔疆域。 ——姜鹏、李静《五万年中国简史》 提问:元代既已拓展中国之疆域,对于中华文明发展有何历史意义? 答:从材料可知,元代的疆域奠定明清乃至现代中国版图之基础,提供多元文明的发展空间,奠定“大中国”之地理基础。 1.补全地图政权名称,掌握这一时期政权更迭的具体史实和整体特征。 2.观察地图政权名称,掌握历史发展的总体趋势。 3.对比唐代、元代、清代地图,具体描述元代中国“疆域之大”,并思考其对于中华文明发展的历史意义。 历史地图、表格,引用典型材料 1.引导学生在新的史料情境中初步探究历史发展的整体特征,落实时空观念。 2.史料研习,提高学生的思辨能力和分析能力。 3.借助唐代、元代、清代地图直观对比和文字史料的分析,引导学生掌握“疆域之大”的具体内涵和历史意义。

二、“民族”之大——从多元竞争到中华一体 过渡:疆域之大还不足以造就真正的“大中国”,中国之大还有更广阔的的内涵。随着辽夏金元政权的更迭,契丹、党项、女真、蒙古人等民族纷纷涌现在中华历史的舞台之上。随着蒙古人的四处征服,更多的民族以全新的面貌在元代的统一国度里迸发光彩,因此中国之大还包含了“民族之大”。 情境再现:小组讨论:如果你是忽必烈,请从下面人选中挑选最佳的人选辅助你治国。 学生发言。 讲述:元代统一之时,面临“土宇旷远、诸民相杂”的情形,能看到蒙元统治者重用各民族精英知识分子的现象。但也采取了沿袭自金朝的民族歧视政策,被后人概括为“四等人制”。请大家结合教材和材料,讨论以下问题:“蒙元统治者的用人手段与‘四等人制’是否矛盾?” 答:从教材和材料可知,所谓“四等人制”的实质是蒙元统治者为维护蒙古统治阶级的特权利益而实行的民族分化政策。这种政策固然造成了民族矛盾,但不能阻止民族交往交流交融的大趋势。从统治者的“多民族文化圈”可以看到,这个圈子里既存在汉人蒙古化的现象,也有色目人同时汉化和蒙古化,蒙古统治者在汉化的同时也注重吸收吐蕃藏传佛教等文化因子。而多民族的多元文化在竞争中逐渐取长补短,最终融汇成为全新的中华民族和文化共同体,奠定“大中国”的民族基础。 研读地图和文字史料,掌握辽夏金元时期多民族杂居的历史现象。 情境再现的方式让学生谈论 小组参与。 合作讨论,辩证思考,合理评价元代的民族关系。 小组合作探究,利用国家智慧云平台工具 借助地图直观反映出民族杂居的复杂历史面貌。 学生智慧再现治国思路。 引导学生通过合作讨论,理解“四等人制”的实质,辩证地认识元代民族交往交流交融的大势所趋对于推动中华民族多元一体发展的重要历史作用。 史料研习,提高学生的思辨能力和分析能力。

三、“文明”之大——从碰撞交融到多元一体 展示:辽代契丹墓壁画《契丹人引马图》、辽代汉墓壁画《备茶图》平川西夏大罐。 讲述:幅员的辽阔和民族的混杂共同铸就了五彩斑斓的多元文明,而辽夏金元的历史也正是多元文明从最初的碰撞交融发展成为多元一体的过程。关于这一段历史,我们不妨从辽代的两幅壁画说起。 提问:结合提示,观察契丹墓和汉墓中的辽代壁画,思考其反映的历史信息? 答:从图中直观可见草原游牧文明的生活方式和汉地农耕文明的生活方式并存;契丹人和汉人混居在一起,而且不同民族穿戴各自的民族服装,可见不同文明各具特色。 表格梳理:这样的历史现象与各少数民族政权的制度建设紧密相关。辽夏金时期采取了胡汉二元政治体制,请大家继续阅读相关材料,用表格梳理出辽夏金的制度信息。 提问:在表格梳理的基础上,请归纳辽夏金制度建设的共同经验,并分析其对文明发展的意义。 答:从表格可见,辽夏金政权都在学习先进汉族文明的同时注重保留民族特色,推动游牧与农耕文明的碰撞交融。从因俗而治到因地制宜,对于后世历史有重要的借鉴意义;从胡汉分治道胡汉相劝,民族交融和汉化的程度不断加深;少数民族学习汉民族的农耕生活方式也有助于推动本民族的封建化进程。 提问:在辽夏金的制度建设的基础上,元代统治者又是如何借助于制度的统合与创新来推动文明的进一步融汇呢?请研读地图和材料,分析元代如何应对幅员辽阔的情形而保障政令和物资到达全国各地呢? 答:从地图可知元代重视交通建设,在陆上修建了以大都为中心的四通八达的驿道,并且利用急递铺制度保障了物资运输和政令传达。与此同时,在海上贯通了大都到杭州的大运河和海运路线。海陆双重交通建设既能够统合南北,又能够汇通全国,在提高行政效率的同时有助于巩固统一。交通建设构建起了多元文明融汇一体的流动性网络。 提问:在解决政令传达和物资运输后,元代是如何利用制度建设实现对各民族混居地区的有效管理呢? 答:从地图可见,元代主要采取了行省制的地方管理制度,并且对新征服的边疆地区采取直接管理的形式。这样既做到了因地制宜,又能够使原来的羁縻之地也被纳入全国统一的赋役体系从而使边疆与内地一体化发展。地方管理为多元文明融汇一体提供了稳定的环境。 材料:中书省模仿唐宋旧制。行省则按照燕京、别失八里和阿姆河三“断事官”模式建立。元代行省权力较重,军国大事无所不辖。行省职能上主要为中央收权,兼替地方分留部分权力,行省所握权力大而不专。行省区划以中央军事控制为目的,人为地造成犬牙交错和以北制南。……行省制下几乎没有大的反叛。 ——摘编自李治安《元史十八讲》 材料:行省制是秦汉以来郡县制中央集权模式的较高级演化形态。行省也是蒙元帝国留给后世的重要遗产。 ——摘编自李治安《行省制度研究》 提问:请继续研读地图和材料,分析行省制作为全新的地方管理形式,与历代地方管理制度相比有何创新之处? 答:从材料和地图可知,行省制下中书省仿行汉制,而行省则采取蒙古断事官模式建立,可见在构架上有浓厚的蒙汉二元色彩。行省辖区广阔,权力较大,但是在职权上扮演了中央集权和地方分权的中枢节点,受到中央节制,即所谓的“大而不专”。这能够有效统合中央和地方的权力关系,加强中央集权。放大局部地图可见,行省的区划并非由山川形势为依据,而是服务于军事控制目的,人为造成了犬牙交错、以北制南的格局,从而消除了地方割据的地理基础,强化对地方的控制。行省制既是前代制度的“较高级演化形态”,也是留给后世的“文化遗产”,可见其承前启后的地位,是古代地方行政制度的重大变革,开我国省制之先河。 一部中国史,就是一部各民族交融汇聚成多元一体中华民族的历史,就是各民族共同缔造、发展、巩固统一的伟大祖国的历史。 我们辽阔的疆域是各民族共同开拓的,我们悠久的历史是各民族共同书写的,我们灿烂的文化是各民族共同创造的,我们伟大的精神是各民族共同培育的。中华民族多元一体是先人们留给我们的丰厚遗产,也是我国发展的巨大优势。 ——2019.9.27民族团结进步表彰大会上习近平讲话 研读图像史料,分析历史信息。 阅读史料,进行表格梳理和归纳,掌握辽夏金政权的制度建设情况。 研读地图,剖析文字史料,思考问题。 4.内容升华,家国情怀 利用图像史料,掌握史料的不同种类及其对历史研究的作用。 进行表格梳理,引导学生分析材料,得出结论,提升史料实证和归纳能力。 3.引导学生从地图和文字史料中总结历史信息,提升历史解释和家国情怀。

课堂小结 元朝实现了全中国的统一 ,“中国”一词的地域意义突破九州而演变为十一行省 ,人民意义突破汉人而演变为汉、蒙、色目等众多民族,其文化意义演变为农耕文化和草原文化兼有。而其最重大的变化,乃是“中国”主权行使,可以是汉族政权,也可以是少数民族和汉人的联合政权。元朝同时承认了辽、宋、金“各与正统”的地位。 “疆域”之大——从政权并立到全国统一; “民族”之大——从多元竞争到中华一体; “文明”之大——从碰撞交融到多元一体。 学生小结本课知识框架图,理解“大中国”之内涵,并总结其特点。 指导学生梳理本课知识框架,帮助学生形成结构化的知识体系,升华家国情怀。

作业布置 A.固学案第10课作业(必做) B.课后63页问题探究 C.构建本课思维导图 A类必做,BC类作业学有余力的学生选做 金太阳固学案 分层布置作业

教学反思

展开更多......

收起↑

资源预览

资源预览

资源预览

资源预览