资源简介

资源简介

(共28张PPT)

CULTIVATION CULTURE

灿烂的农耕文化

中国传统农耕文明

农耕

时间:2024年XX月

汇报人:XXX

PREFACE

前言

农耕

农耕文化,作为中华民族悠久历史的重要组成部分,承载了丰富的智慧、习俗和价值观。在当今社会,弘扬农耕文化,不仅有助于传承中华民族的传统美德,更能促进生态平衡和现代农业的可持续发展。下面为您揭示农耕文化的魅力与意义。

农耕文化起源

1

农耕文化特点

2

农耕文化优良传统

3

农耕文化现代价值

4

DIRECTORY

目录

农耕

ORIGIN

农耕文化起源

农耕

农耕文化是指由农民在长期农业生产中形成的一种风俗文化,以为农业服务和农民自身娱乐为中心。农耕文化曾经是覆盖了中国社会的方方面面,是中国优秀传统文化的主干成分,也是构建中华民族核心价值观念的重要精神文化。

ORIGIN

农耕文化起源

农耕

农耕文化是指由农民在长期农业生产中形成的一种风俗文化,以为农业服务和农民自身娱乐为中心。农耕文化曾经是覆盖了中国社会的方方面面,是中国优秀传统文化的主干成分,也是构建中华民族核心价值观念的重要精神文化。

农耕文化是指由农民在长期农业生产中形成的一种适应农业生产、生活需要的国家制度、礼俗制度、文化教育等的文化集合。农耕文明集合了儒家文化,及各类宗教文化为一体,形成了自己独特文化内容和特征,其主体包括国家管理理念、人际交往理念以及语言,戏剧,民歌,风俗及各类祭祀活动等,是世界上存在最为广泛的文化集成。农耕文明决定了汉族文化的特征。

中国传统农耕文化

ORIGIN

农耕文化起源

农耕

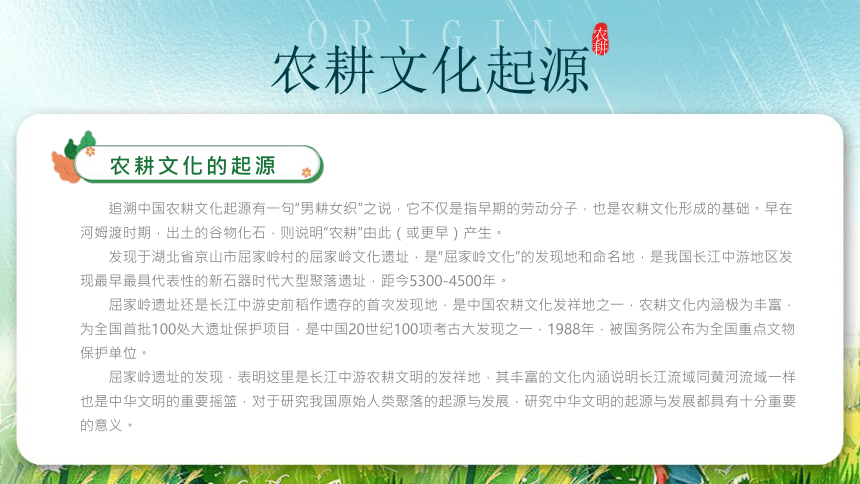

追溯中国农耕文化起源有一句“男耕女织”之说,它不仅是指早期的劳动分子,也是农耕文化形成的基础。早在河姆渡时期,出土的谷物化石,则说明“农耕”由此(或更早)产生。

发现于湖北省京山市屈家岭村的屈家岭文化遗址,是“屈家岭文化”的发现地和命名地,是我国长江中游地区发现最早最具代表性的新石器时代大型聚落遗址,距今5300-4500年。

屈家岭遗址还是长江中游史前稻作遗存的首次发现地,是中国农耕文化发祥地之一,农耕文化内涵极为丰富,为全国首批100处大遗址保护项目,是中国20世纪100项考古大发现之一,1988年,被国务院公布为全国重点文物保护单位。

屈家岭遗址的发现,表明这里是长江中游农耕文明的发祥地,其丰富的文化内涵说明长江流域同黄河流域一样也是中华文明的重要摇篮,对于研究我国原始人类聚落的起源与发展,研究中华文明的起源与发展都具有十分重要的意义。

农耕文化的起源

ORIGIN

农耕文化起源

农耕

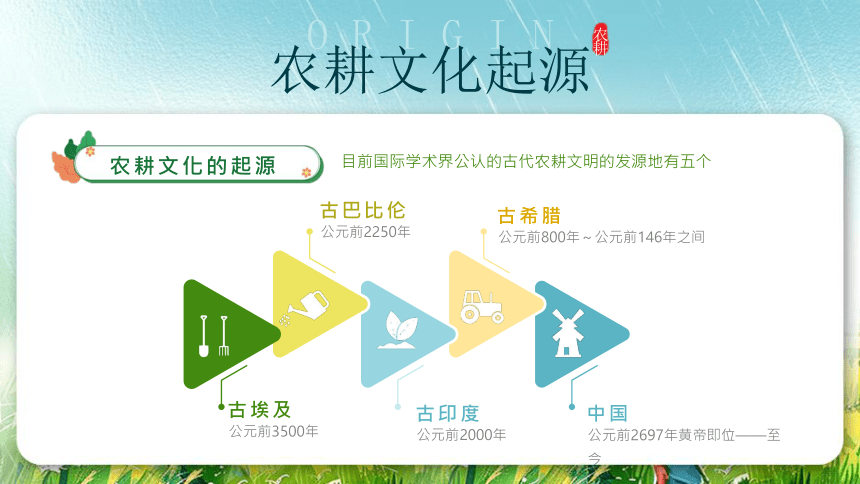

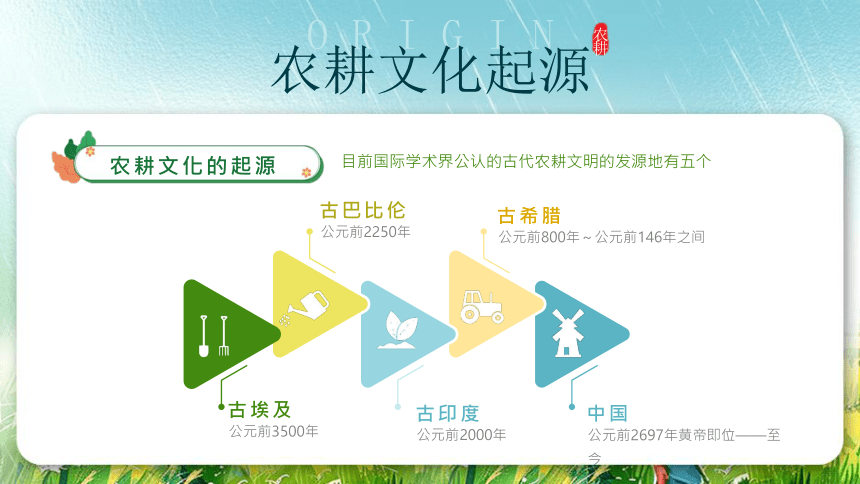

目前国际学术界公认的古代农耕文明的发源地有五个

古巴比伦

公元前2250年

古埃及

公元前3500年

古希腊

公元前800年~公元前146年之间

古印度

公元前2000年

中国

公元前2697年黄帝即位——至今

农耕文化的起源

ORIGIN

农耕文化起源

农耕

中国传统文化中理想的家庭模式是“耕读传家”,即既要有“耕”来维持家庭生活,又要有“读”来提高家庭的文化水平。这种培养式的农耕文明推崇自然和谐,契合中国文化对于人生最高修养的乐天知命原则,乐天是知晓宇宙的法则和规律,知命则是懂得生命的价值和真谛。

崇尚耕读生涯,提倡合作包容,而不是掠夺式利用自然资源,这符合今天的和谐发展理念。

农耕历程恰如一部厚重磅礴的歌诀从远古吟咏而来。早在先秦时期中国民间流传的《击壤歌》有云:“日出而作,日入而息,凿井而饮,耕田而食。”就描述了乡村闾里人们击打土壤,歌颂太平盛世的情景。唐代诗人李绅写的“锄禾日当午,汗滴禾下土,谁知盘中餐,粒粒皆辛苦。”

反映了广大农民的艰辛不易。北周庾信亦有诗为证:“兴文盛礼乐,偃武息民黎。”体现了文化在衣食温饱解决之后的重要意义。“朝为田舍郎,暮登天子堂。”刻画了读书人对积极人生的理想与追求。中国上万年的可持续发展的农业历史,创造了发达持久和长盛不衰的传统文化。同时,灿烂辉煌的汉文化又丰富了农业的内涵。

农耕文明

ORIGIN

农耕文化起源

农耕

在中国农业文化发展的前两个时期,即原始农业文化和传统农业文化时期,可统称为农耕文化时期,或古代农业文化时期。在中国文化产生和发展的过程中,农业文化是基础,因为它是以满足人们最基本的生存需要(衣、食、住、行)为目的的,它决定着汉民族的生存方式,塑造着汉民族文化的自身。

中国是世界农业的发源地之一。中原农耕文化,是中国农耕文化的一个重要发源地,是中国农业文化的基础,又是宋代以前中国农业文化的轴心。中原农耕文化源远流长。

农耕文明

CHARACTERISTIC

农耕文化特点

农耕

在古代,农民伯伯们的生活充满了辛勤与汗水。他们每天日出而作,日落而息,用勤劳的双手耕种土地,细心照料作物,期待着收获的季节。同时,他们也懂得珍惜每一粒粮食,不浪费任何资源。这种勤劳节俭的精神,至今仍然值得我们学习和传承

CHARACTERISTIC

农耕文化特点

农耕

一、顺应自然

农耕文化强调人与自然的和谐共生。以我们熟知的二十四节气为例,它是古人根据太阳在黄道上的位置变化而制定的,主要作用就是用以指导农业生产。

比如每到春耕时节,人们便根据“雨水”节气来安排播种;到了收获的季节,则根据“秋分”来收割庄稼。这种顺应自然的方式,不仅保证了农作物的生长,也促进了人与自然的和谐共生。

CHARACTERISTIC

农耕文化特点

农耕

二、勤劳节俭

农耕文化倡导辛勤劳动和珍惜资源。

在古代,农民伯伯们的生活充满了辛勤与汗水。他们每天日出而作,日落而息,用勤劳的双手耕种土地,细心照料作物,期待着收获的季节。同时,他们也懂得珍惜每一粒粮食,不浪费任何资源。这种勤劳节俭的精神,至今仍然值得我们学习和传承。

CHARACTERISTIC

农耕文化特点

农耕

三、团结协作

农耕生产需要集体协作。

在古代,人们会齐心协力地修建水利设施,确保庄稼得到充足的水源。当自然灾害来临时,他们也会团结一心,共同抵御风雨,保护家园。而在农忙时节,无论是播种、耕作还是收割,大家都会互相帮助,共同分担任务。这种团结协作的精神,不仅让农耕生产更加高效,也让村庄充满了温暖和力量。

TRADITION

农耕文化优良传统

农耕

在重农思想的指导下,历代统治者采取了很多安民、惠民和利民的政策,如轻徭薄赋、劝课农桑、兴修水利、储粮备荒、安辑流民等。可以说,正是由于历代统治者奉行重农思想和重农政策,才创造出封建社会的繁荣景象。从西汉的“文景之治”到东汉的“光武中兴”,从唐代的“开元盛世”到清代的“康乾盛世”,无不是重农思想和重农政策结出的硕果

TRADITION

农耕文化优良传统

农耕

(一)“农为邦本”,重农思想和利农政策相结合

在传统农业社会,农业是国民经济最主要和最重要的生产部门,农业生产决定了国家的富裕和强盛。因此,历代统治者都把“农桑”或“耕织”定为“本业”,推行“崇本抑末”、“重农抑商”的重农政策。

在重农思想的指导下,历代统治者采取了很多安民、惠民和利民的政策,如轻徭薄赋、劝课农桑、兴修水利、储粮备荒、安辑流民等。可以说,正是由于历代统治者奉行重农思想和重农政策,才创造出封建社会的繁荣景象。从西汉的“文景之治”到东汉的“光武中兴”,从唐代的“开元盛世”到清代的“康乾盛世”,无不是重农思想和重农政策结出的硕果。

TRADITION

农耕文化优良传统

农耕

(二)集约经营,精耕细作,提高单位面积产量

精耕细作是近人对中国传统农法精华的高度概括,主要是指由种植制度、耕作技术和田间管理技术等构成的综合技术体系。从农作物生长的角度来看,精耕细作技术主要是改善农作物生长的环境条件,提高农作物自身的生产能力。

在种植制度方面,经过长期的实践探索,形成了以轮作复种、间作套种和多熟种植为主的种植制度。

在耕地技术方面,人们遵循“因地制宜,因时制宜,因物制宜”的原则,创造了多种多样的耕作方法。至魏晋北朝时期,北方旱地形成了“耕、耙、耱、压、锄”相结合的耕作技术体系,在防旱保墒方面发挥了重要的作用。宋元时期,南方水田也形成了“耕、耙、耖、耘、耥”相结合的耕作技术。为适应稻麦两熟、水旱轮作的需要,还发明了“开疄作沟,沟沟相通”的整地排水技术,解决小麦根系遭水涝渍的难题。

TRADITION

农耕文化优良传统

农耕

(三)充分用地,用养结合,提高土地再生能力

中国古代劳动人民发明了很多补充和培育地力的办法。

一是施用有机肥,改善土壤的物理和化学结构。为此,人们开辟了粪肥、绿肥、泥肥、饼肥、骨肥、灰肥、矿肥、杂肥等多种肥源,创造了沤肥、堆肥、熏土等积制肥料的方法,积累各种有机肥料。

二是采取豆谷轮作、粮肥轮作复种等生物措施,实行生物养地。正是由于采取了这些方法,我国土地复种指数虽然很高,但土地越种越肥,产量越种越高,没有出现过普遍的地力衰竭现象。这是中国传统农业区别于西欧中世纪农业的重要特点之一。

TRADITION

农耕文化优良传统

农耕

(四)因地制宜,多种经营,农林牧副渔并举

我国传统农业结构的最大特点是以农为主、农林牧副渔并举。除了生产粮食之外,还要养殖六畜,栽种蔬菜、瓜果和桑麻。这种因地制宜、多种经营的经济结构,能够最大限度地将农业生物资源与土地资源结合起来,形成结构合理、功能健全的农业生态系统。

例如:在杭嘉湖地区,实行农牧桑蚕鱼相结合,圩外养鱼,圩上种桑,圩内种稻,通过生物循环方式,实现生态平衡。在珠江三角洲地区,出现“桑基鱼塘”模式:“将洼地挖深,泥复四周为基,中凹下为塘,基六塘四。基种桑,塘养鱼,桑叶伺蚕,蚕粪伺鱼,两利俱全,十倍禾稼。”这种“农—牧—桑—鱼”农业生态系统,代表了中国传统农业技术的最高水平,被国外专家喻为“最完善的农牧结合形式”。

TRADITION

农耕文化优良传统

农耕

(五)保护自然资源,重视生态平衡

中国传统的生态保护思想不仅反映在伦理道德层面,而且向法制领域延伸和扩展,形成了很多保护自然资源的制度和法令。

如西周《伐崇令》中规定:“勿伐树木,勿动六畜,有不如令者,死无赦。”

《唐律》中也有“非时烧田野者笞五十”的规定。

宋代关于保护自然资源的法令更是连绵不断。如建隆二年二月下诏:“属阳春在候,品汇咸亨,鸟兽虫鱼,俾各安于物性,置罟罗网,宜不出于国门,庶无胎卵之伤,用助阴阳之气。其禁民无得采捕虫鱼,弹射飞鸟。仍永为定式,每岁有司具申明之。” 大中祥符四年八月下诏:“火田之禁,著在《礼经》,山林之间,合顺时令。其或昆虫未蛰,草木犹蕃,辙纵燎原,则伤生类,式遵旧制,以著常科。诸路州县畲田并如乡土旧例外,自余焚烧野草并须十月后方得纵火。”

通过这些法令,使人们形成保护自然资源的意识和习惯,从而维持生物资源的再生能力,促进生态良性循环,满足人们对生物资源的永续利用。

TRADITION

农耕文化优良传统

农耕

(六)采取多种措施,应对各种自然灾害

在防治生物灾害方面,人们发明了农业防治、生物防治、药物防治等办法。农业防治就是采取轮作、深耕、抗病良种来达到防治病虫害的目的。

如《吕氏春秋》记载“五耕五耨,必审以尽,其深殖之度,阴土必得,大草不生,又无螟蜮”,就是采用深耕的办法来消灭病虫害。

在预防自然灾害方面,从中央到地方都建立了粮食储藏机构——常平仓,根据各地的人口数量和经济水平,储存一定数量的粮食。

如唐代规定,大州县储存粮食100万石、中等州县8000石、小州县6000石。遇到灾荒之年,政府支拨仓储粮食救济灾民。常平仓之外,还有民办的社仓和义仓,丰年积谷,灾年赈济。可以说,建仓存储是集农业借贷和救灾养恤为一体的社会制度,它有效地整合了政府和民间的力量,应对各种自然灾害所造成的困境。

此外,在抗灾救灾方面,历代统治者还采取蠲免、赈济、调粟、借贷、除害、安辑、抚恤等措施,帮助灾民渡过难关,恢复农业生产。

VALUE

农耕文化现代价值

农耕

在传统农业社会,农业是封建国家政权赖以存在的经济基础,因而得到历代统治者的高度重视。时至今日,农业已经不是国民经济的主导产业,2006年农业产值仅占国民生产总值比重的11.26%,但是,这并不意味着农业的重要性在逐渐下降。我国是人口大国,也是粮食消费大国,近年来粮食消费量达到1万亿斤以上,而且还呈现出平稳增长的趋势

VALUE

农耕文化现代价值

农耕

第一,继承和发扬“重农”传统,把农业作为国民经济的基础产业。

在传统农业社会,农业是封建国家政权赖以存在的经济基础,因而得到历代统治者的高度重视。时至今日,农业已经不是国民经济的主导产业,2006年农业产值仅占国民生产总值比重的11.26%,但是,这并不意味着农业的重要性在逐渐下降。我国是人口大国,也是粮食消费大国,近年来粮食消费量达到1万亿斤以上,而且还呈现出平稳增长的趋势。

对于这样一个低效、脆弱,却又关系到国计民生的产业,究竟应该采取什么样的保护措施和支持政策?

要重新认识农业产业的属性,把农业作为基础产业,而不是单纯追求产值、利润等经济效益的产业;把农业产品作为全社会的公共产品,而不是以营利为目的的商品。其次,作为公共产品,农业与基础教育、医疗卫生、公共安全等一样,具有基础性、社会性、服务性、非营利性等特征,因此,国家应成为发展农业生产的责任主体,不仅要在制度、政策和投入方面采取一系列重大举措,而且要完善农村基础设施和应急机制,在兴修水利、抗逆防灾上发挥国家的主导作用。

VALUE

农耕文化现代价值

农耕

第二,继承和发扬精耕细作、集约经营的优良传统,合理地开发利用土地资源。

精耕细作是中国传统农业科技的最大特点。

从广义上说,精耕细作既包括选种、育种、合理耕作、灌溉施肥、旱地保墒、田间管理、植物保护等技术措施,还包括多种经营、农牧结合、利用自然界的物质循环、节能低耗、维持生态平衡、实行农产品综合加工利用等,也包括兴修水利、改良土壤、利用多种能源、进行工具改革等一系列改善生产条件的措施。说到底,就是充分运用各种生产技术,在有限的土地上,获得较高的单位面积产量。

VALUE

农耕文化现代价值

农耕

第三,继承和发扬我国利用生物技术措施的优良传统,减少“无机农业”的危害,促进农业生态系统良性循环。

我国传统农业基本上属于“有机农业”或“生态农业”,主要是以农业资源的综合利用为基础,利用农业生态系统中生物之间互利或互抑的关系,促进农作物生长,抑制各种病虫害。例如,为了保持土壤肥力持久不衰,实行用养结合,不仅创制了粪肥、绿肥、泥肥、饼肥、骨肥、灰肥、矿肥、杂肥等多种有机肥料,而且采取豆谷轮作、粮肥轮作复种等措施,实行生物养地,保证了农田生态系统内的物质、能量的循环和高效利用。

为了防治病虫害,人们发明了农业防治、天然药物防治、生物防治、人工捕捉等办法,在消灭病虫害的同时,也保护了生态环境。这些措施,对于今天我们解决地力衰竭、减少“无机农业”所造成的危害,仍然具有借鉴意义。

在发展现代农业的过程中,一方面要认真分析以石化能源为基础的现代农业的种种弊病,处理好农业发展与环境保护之间的关系;另一方面,要认真总结我国传统农业的成功经验,在继承中创新,在创新中发展,走中国特色农业现代化之路。

VALUE

农耕文化现代价值

农耕

第四,继承和发扬因地制宜、农林牧并举的优良传统,和谐人地关系。

强调天、地、人三位一体、交互作用的“三才论”,是中国古代宇宙观的基本内核,也是中国传统农业哲学的理论依据。

中国传统农学非常重视农业生态系统的和谐统一,把天、地、人、物看成是彼此联结的有机整体,人们既不能随心所欲地开发利用农业资源,更不能破坏要素和要素之间、要素与系统之间、系统与环境之间的关系。

今后我们在开发利用农业资源时,要按照宜农则农、宜林则林、宜牧则牧、宜渔则渔的原则,全面发展农林牧渔生产,适度调整农业产业结构,使种植业、养殖业和农产品加工业协调发展,形成农林牧综合经营的农作制度体系。

VALUE

农耕文化现代价值

农耕

第五,继承中国古代保护生物资源的优良传统,合理利用生物资源,维持生物资源的再生能力。

如前所述,我国古代在保护生物资源方面形成了很多伦理说教和法律规定。之所以如此,并不是人们懂得尊重生物资源的生存权利,而是遵循“取之有时,用之有节”的“爱物”原则,保持生物资源的持续存在和永续利用。

时至今日,尽管我国生物资源品种丰富,但并非取之不尽、用之不竭。调查结果表明,由于人口增长、过度开发、环境污染、气候变化等原因,我国生物物种资源正急剧减少。2003年国际自然与自然资源保护联盟公布的《濒危物种红色名录》,我国有422个物种面临灭绝的威胁,其中哺乳动物81种、鸟类75种、鱼类46种、爬行动物31种、植物184种。江苏省最近一项调查表明,太湖和洪泽湖的鱼类从历史记录的190种减少到70种左右,水生高等植物种类也大为减少,全省有26种水生高等植物正趋向濒危。

VALUE

农耕文化现代价值

农耕

第五,继承中国古代保护生物资源的优良传统,合理利用生物资源,维持生物资源的再生能力。

因此,我们要改变对自然界的传统态度,把人与自然的关系视为一种道德关系,建立起新的道德和价值标准。自然界是一个有机整体,自然界中每一个物种的存在都有其合理性和利他性。人类必须将人伦道德扩展到整个自然界,确立与自然万物共生共存的大生命观,有意识地维护自然界生物的多样性。只有这样,才能维持人类与自然生态的和谐统一,实现人类与自然的协调发展。

THANK YOU

感谢观看

中国传统农耕文明

农耕

时间:2024年XX月

汇报人:XXX

展开更多......

收起↑

资源预览

资源预览

资源预览

资源预览