资源简介

资源简介

第10课

秦末农民大起义

教材分析

《历史课程标准》要求:知道秦的暴政和陈胜、吴广起义,知道秦朝的灭亡和西汉的建立。

本课是部编七年级上册第三单元第二课,秦的统一,将中国历史推向了一个新的阶段,但是强大的秦王朝却昙花一现,很快走向灭亡,本课在教材中其承上启下的作用。

本课主要学习内容有三部分,包括秦的暴政、陈胜、吴广起义和楚汉之争。其中,前两部分内容之间是因果关系,即秦的暴政是导致陈胜吴广起义的根本原因,第三部分内容有着承上启下的作用。秦朝是我国历史上第一个统一的中央集权的封建王朝,也是一个短命的王朝。究其原因,最根本的是因为秦朝的残暴统治和对人民无限制的搜刮,给广大人民带来了无穷的灾难,激化了社会矛盾。尤其是秦二世统治期间,残暴程度超过了秦始皇,他与赵高相勾结,使社会更加黑暗,最终导致了陈胜、吴广起义。

学科素养目标

历史评价:.结合材料和图文,简述秦朝暴政的表现。评价秦始皇,了解评价历史人物的方法。

唯物史观:了解陈胜、吴广起义的概况。分析陈胜、吴广起义的原因与影响,认识秦的暴政与陈胜、吴广起义的因果关系,理解陈胜、吴广的首创精神。

家国情怀:.理解秦朝灭亡的根本原因,认识“得民心者得天下,失民心者失天下,统治者要实行仁政”的道理。

教学重难点

【教学重点】

秦的暴政;陈胜、吴广起义。

【教学难点】

秦的暴政是秦末农民大起义爆发的根本原因。

教学过程

【导入新课】

展示材料:

唐朝诗人章碣作《焚书坑》,用“坑灰未冷山东乱”来讽刺秦始皇焚书的做法并不能使统治长久。今陕西西安临潼有一个坑儒谷,据说是当年坑儒的地方。秦始皇为何要焚书坑儒?秦朝是如何灭亡的?

教师:秦始皇为何要焚书坑儒?秦朝是如何灭亡的?

教师也可以使用体系化资源中“【课程引入】秦末农民大起义情境导入”情境视频导入,让学生了解秦末农民大起义的概况后再讲解新课。

【新课讲授】

一、秦的暴政

展示材料:

材料一:(秦朝)田租口赋,盐铁之利,二十倍于古。或耕豪民之田,见税什五。故贫民常衣牛马之衣,而食犬彘[zhì]之食。

——班固《汉书·食货志上》

材料二:(秦朝)丁男披甲,丁女转输,苦不聊生,自经(上吊)于道树,死者相望。

——司马迁《史记·平津侯主父列传》

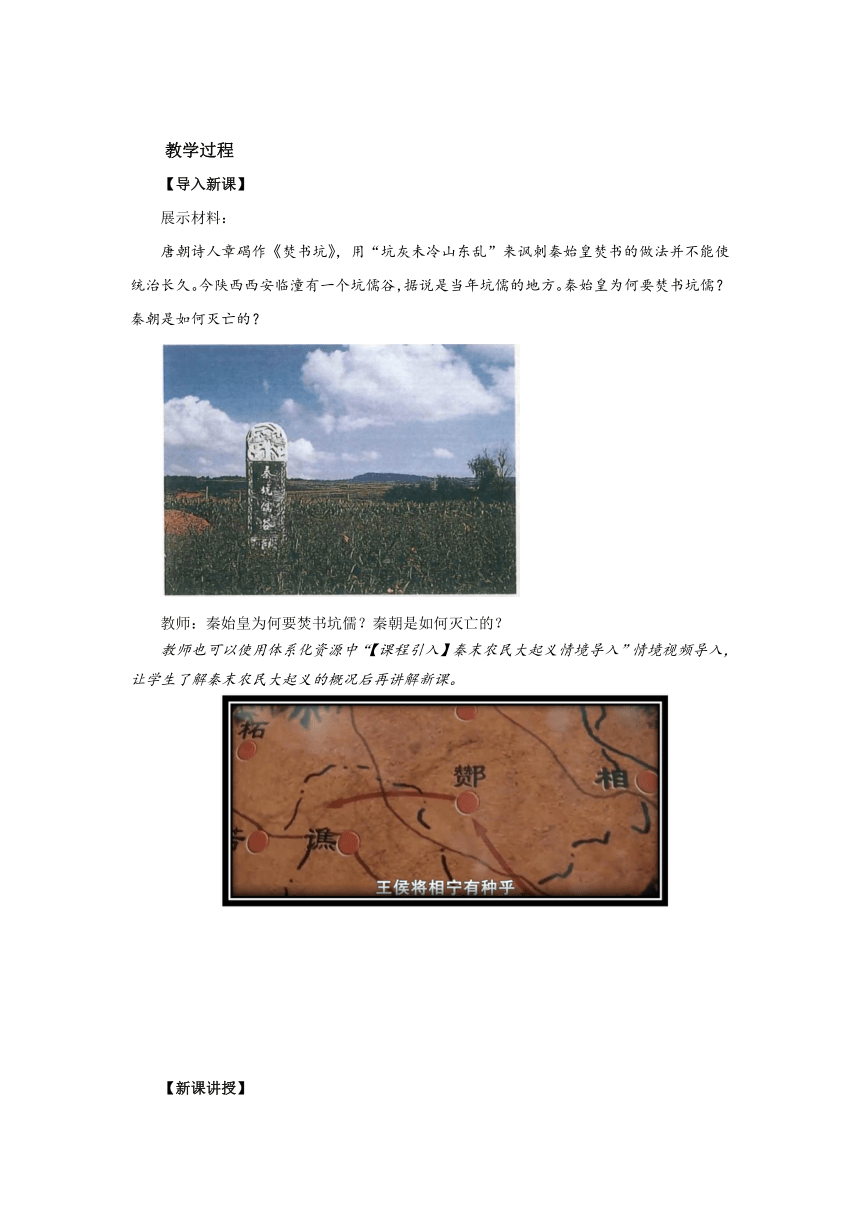

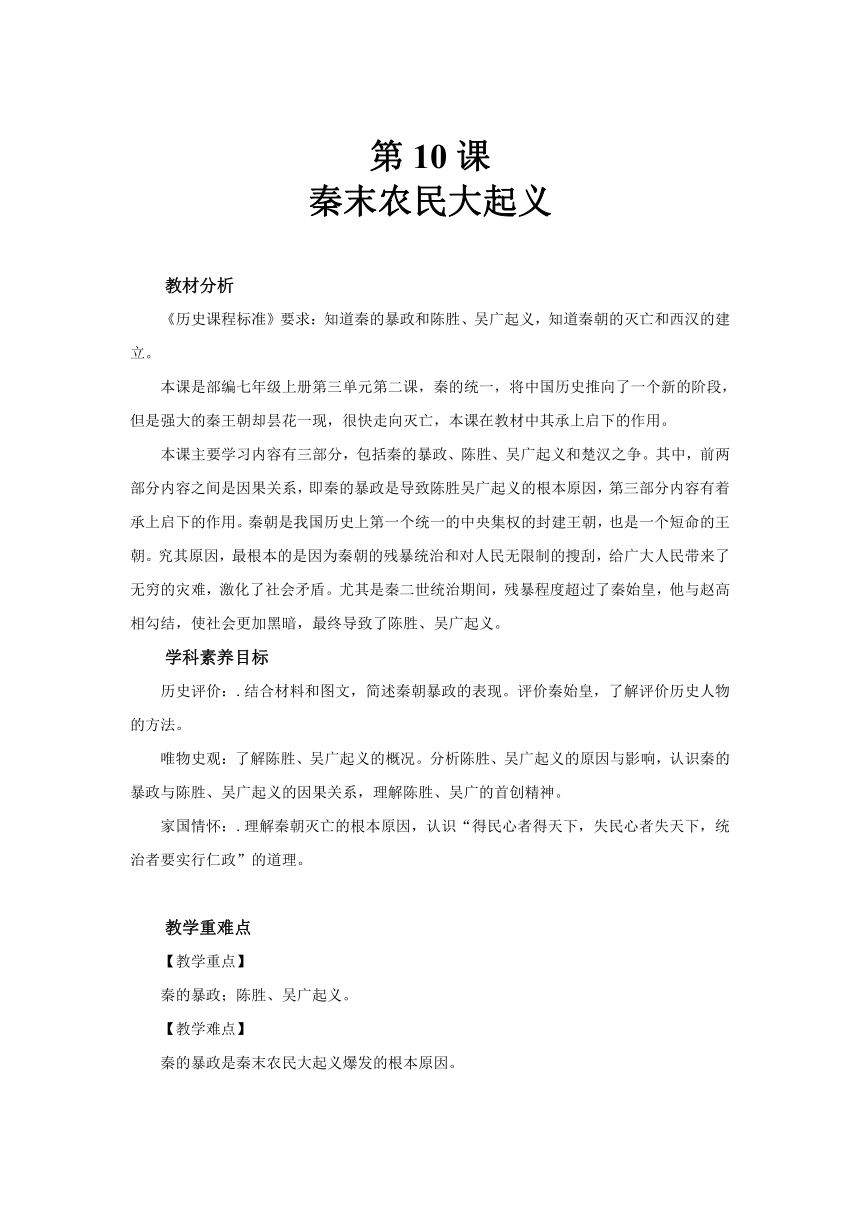

展示图表:

教师提问:根据材料,小组讨论秦朝的暴政有哪些?

学生回答:略

教师提示:赋税沉重、徭役兵役繁重

展示材料:

材料三:秦简记载:五人共同盗窃,赃物在一钱以上,断去左足,并在脸上刺刻涂墨,判为刑徒。

材料四:“臣请史官非秦记皆烧之。非博士官所职,天下敢有藏《诗》《书》、百家语者,悉诣守、尉烧之。所不去者,医药卜筮种树之书。”

“秦始皇使御史悉案问诸生……犯禁者四百六十余人,皆坑之咸阳。

——司马迁《史记·秦始皇本纪》

材料五:(秦二世)更始作阿房宫,繁刑严诛,吏治刻深,赏罚不当,赋敛无度……是以陈涉(胜)……奋臂于大泽而天下响应者,其民危也。

——贾谊《过秦论》

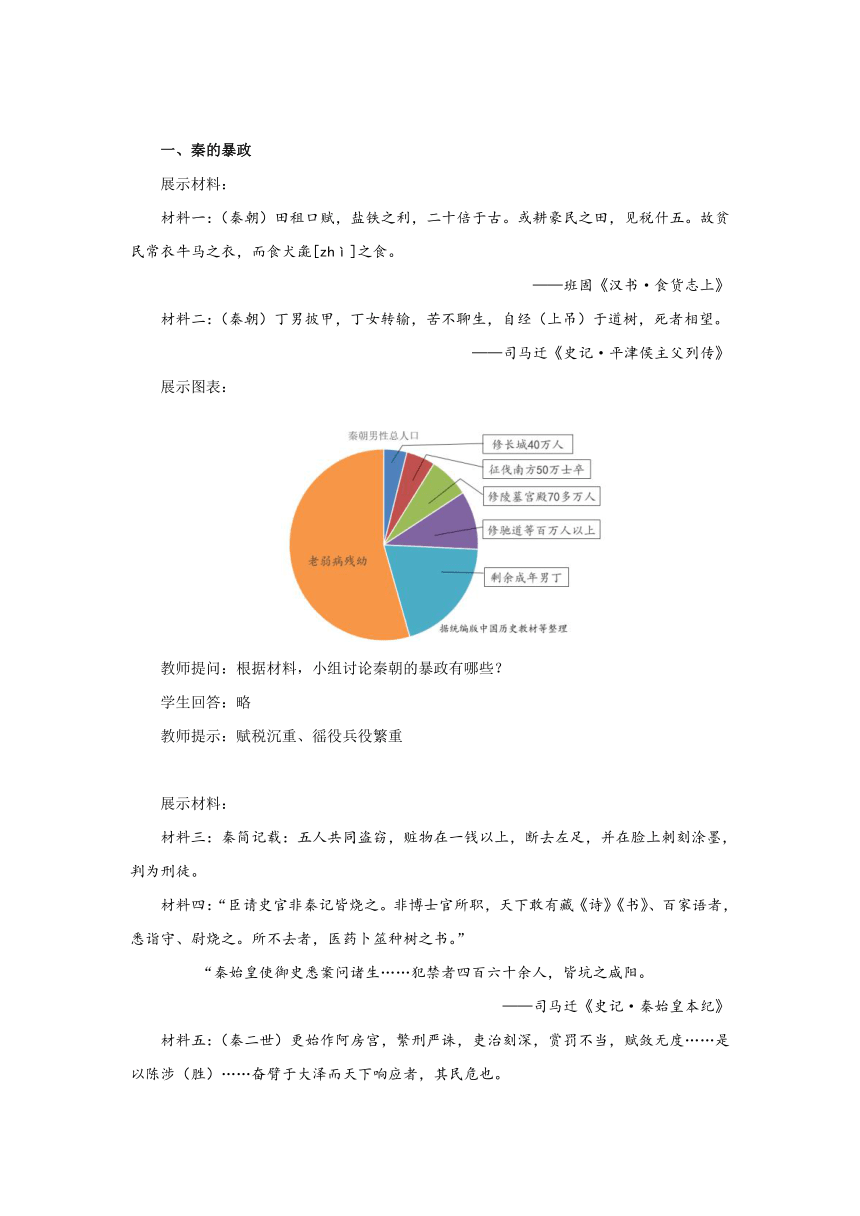

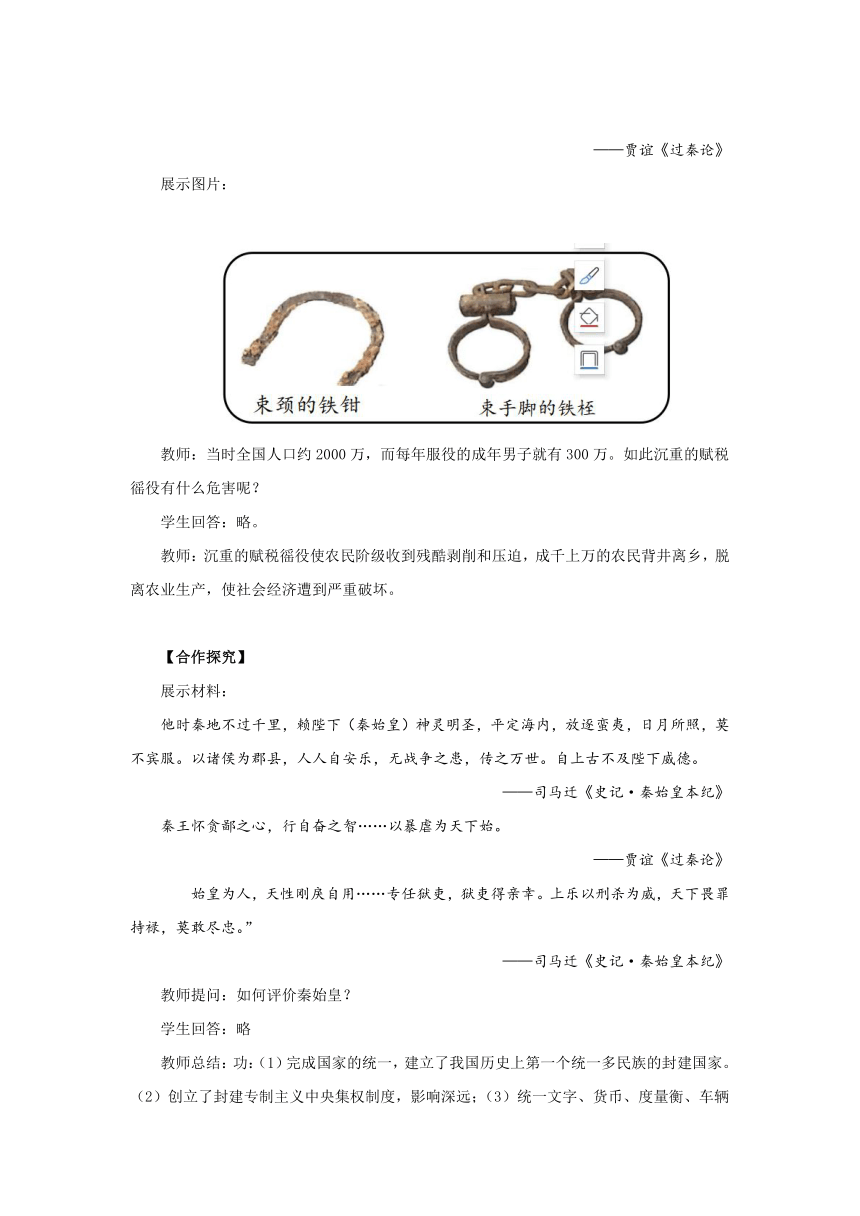

展示图片:

教师:当时全国人口约2000万,而每年服役的成年男子就有300万。如此沉重的赋税徭役有什么危害呢?

学生回答:略。

教师:沉重的赋税徭役使农民阶级收到残酷剥削和压迫,成千上万的农民背井离乡,脱离农业生产,使社会经济遭到严重破坏。

【合作探究】

展示材料:

他时秦地不过千里,赖陛下(秦始皇)神灵明圣,平定海内,放逐蛮夷,日月所照,莫不宾服。以诸侯为郡县,人人自安乐,无战争之患,传之万世。自上古不及陛下威德。

——司马迁《史记·秦始皇本纪》

秦王怀贪鄙之心,行自奋之智……以暴虐为天下始。

——贾谊《过秦论》

始皇为人,天性刚戾自用……专任狱吏,狱吏得亲幸。上乐以刑杀为威,天下畏罪持禄,莫敢尽忠。”

——司马迁《史记·秦始皇本纪》

教师提问:如何评价秦始皇?

学生回答:略

教师总结:功:(1)完成国家的统一,建立了我国历史上第一个统一多民族的封建国家。(2)创立了封建专制主义中央集权制度,影响深远;(3)统一文字、货币、度量衡、车辆形制。

过:(1)焚书坑儒,摧残了中国古代文化;(2)徭役繁重,赋税沉重;(3)刑法严酷,生活腐化。

故秦始皇一方面是首创统一局面的“千古一帝”,一方面是专制独裁的“暴君”。

【知识拓展】

评价历史人物的方法

(1)放在特定的历史时期。(对于有些历史人物,其活动呈现明显阶段性,所以还要分阶段评价;此外,还要分析其阶级和时代的局限性,符合时代发展要求的,则肯定,反之则否定,同时注意不要用现代人的标准评价古人。)

(2)结合人物的主要事迹,运用辩证唯物主义史观,进行客观公正、一分为二的评价。

(3)进行总结性的概述(要有史论结合,不能轻易下结论)。

二、陈胜、吴广起义

1.背景

展示材料:

材料一:陈胜曰:“天下苦秦(秦的残暴统治)久矣……”

——《史记·陈涉世家》

材料一:“二世元年七月,发闾左谪戍渔阳,九百人屯大泽乡。会天大雨,道不通,度已失期。失期,法皆斩。”

——司马迁《史记·陈涉世家》

教师:依据课本,自主归纳陈胜、吴广起义的原因。

学生回答:略。

教师:(1)秦的暴政(根本原因)

(2)陈胜、吴广去戍边,遇雨误期,面临死刑(直接原因)

【课堂讨论】

展示材料:

“二世元年七月,发闾左谪戍渔阳,九百人屯大泽乡。会天大雨,道不通,度已失期。失期,法皆斩。”

——司马迁:《史记·陈涉世家》

“御中发征(役)……失期过旬,赀[zī]一甲(罚制造一幅甲胄的钱或物)……水雨(不能动工),除兴(免除本次征发)。”

——1975年出土云梦秦简《秦律十八种·徭律》

教师提问:为什么会出现这种差别?

展示图片:

学生回答略。

教师总结:可能是陈胜鼓动众人反秦的借口,也有可能是当时秦人文化水平不高,对秦法的解读有误。

【知识拓展】

史料的分类、史料价值

史料的分类:

一、按照资料的表现形式,将历史史料分为文献史料、实物史料和口述史料

1.文献史料:史书、档案、著作等。

2.实物史料:实物史料指各类遗物、遗址、建筑、碑刻、雕塑和绘画

3.口述史料:神话、传说、回忆录等

二、按照资料价值的不同,分为第一手史料和第二手史料(间接史料)。第一手史料是指接近或直接在历史发生当时所产生,可较直接作为透视历史问题的史料;第二手史料是指经过后人运用一手史料所作的研究及诠释。

从史料表现形式来看:

《史记》属于文献史料,秦简属于实物史料,实物史料可信度更高;

从史料时间和价值来看:

《史记》属于二手史料,秦简属于一手史料,一手史料价值更高。

2.过程

展示材料:

展示材料:

教师:

1.找到渔阳的位置和陈胜、吴广起义的地点。

2.找到张楚政权的根据地,并说明陈胜、吴广起义军的进军路线。

学生回答:略

教师展示:

公元前209年夏,陈胜、吴广在大泽乡高呼“王侯将相宁有种乎?”,揭竿起义。

陈胜、吴广在陈县建立“张楚”政权,提出“伐无道,诛暴秦”的口号。

在秦军强大攻势下,起义军缺乏后援,最终失败。

(设计意图)本目主要讲解了陈胜、吴广起义起义,使学生理解秦朝道德暴政最终使人民“揭竿而起”。再讲解这场起义的过程时,配合使用相关地图,培养学生读图用图的能力。

意义

展示图片:

展示材料:

陈涉虽已死,其所置遣侯王将相竟亡秦,由涉首事也。

——司马迁《史记·陈涉世家》

从陈胜吴广开始,历史不断地发生农民反抗地主压迫的大小起义。

——范文澜《中国通史》

教师提问:陈胜吴广起义的意义?

学生回答:略

教师总结:(1)奠定了推翻秦王朝的基础

中国历史上第一次农民大起义(地位),具有革命首创精神

三、秦朝的灭亡

1.反秦浪潮的发展

展示图片和材料:

知识拓展:

陈胜、吴广起义后,天下群起响应,一些原六国旧贵族也试图借机复国。他们中有的直接加入陈胜领导的农民起义军;有的带领队伍起兵反秦,如项梁、项羽等。此外,秦吏萧何、曹参,儒士叔孙通,市井平民樊哙(kuài)和周勃等社会各阶层人士,纷纷投入反秦的浪潮中。在各地反秦斗争的打击下,秦朝迅速走向灭亡。

教师:为什么陈胜、吴广起义虽然失败,但反秦的浪潮并没有平息?

项羽、刘邦为什么而战?

学生回答:

教师总结:

2.秦朝灭亡的过程

展示图片:

教师提问:

学生回答:

教师总结:

3.启示

教师提问:从秦朝迅速灭亡的历史中你能得到什么启示?

展示图片和材料:

族(灭)秦者,秦也,非天下也。

——杜牧《阿房宫赋》

学生回答:略

教师总结:得民心者得天下,失民心者失天下;要以民为本,实行仁政;要轻徭薄赋,与民休息;不能损害人民群众的利益。

【课后作业】

秦朝末期,农民起义不断。这一时期,出现了许许多多的历史典故,如“约法三章”“四面楚歌”“霸王别姬”“鸿门宴”等等。

请同学们以小组为单位选取这一时期的一个历史典故,进行角色扮演,重现当时的历史场景。

展开更多......

收起↑

资源预览

资源预览

资源预览

资源预览