资源简介

资源简介

(共27张PPT)

第19课 资本主义国家的新变化

【学习目标】 理解二战后资本主义国家出现的新变化。

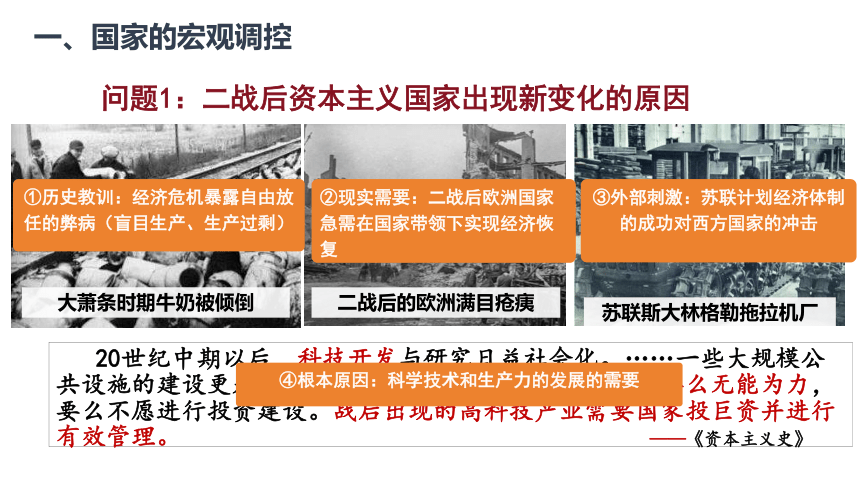

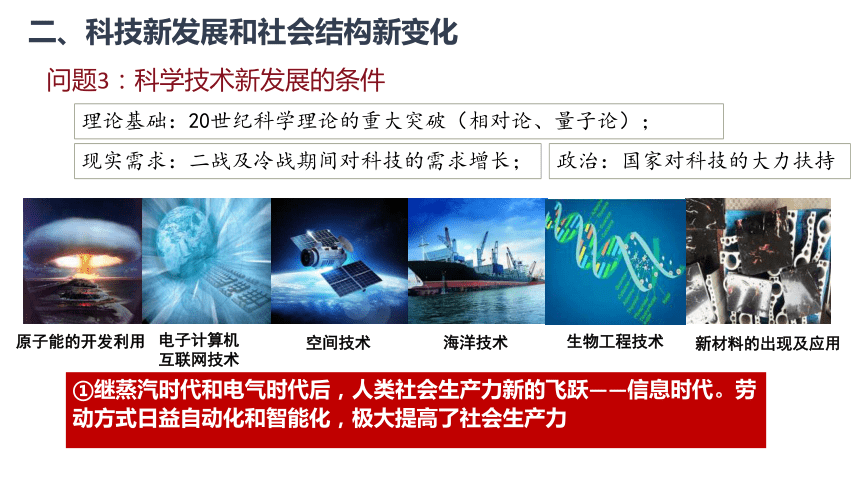

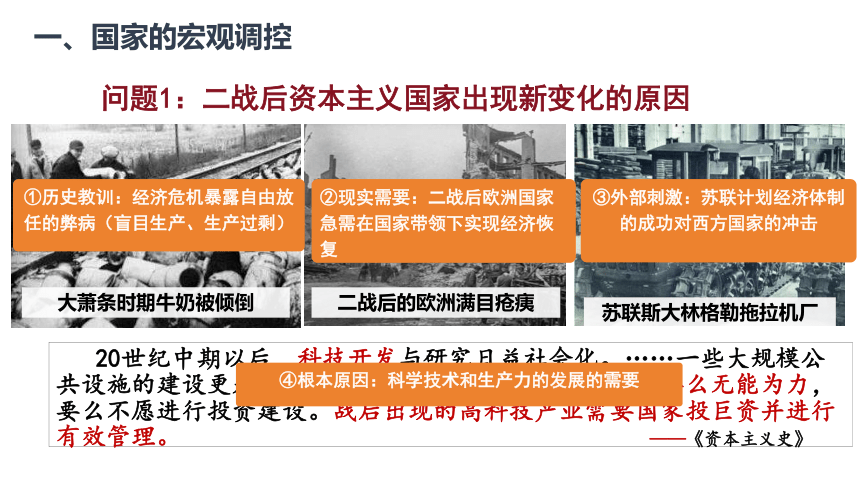

问题1:二战后资本主义国家出现新变化的原因

一、国家的宏观调控

大萧条时期牛奶被倾倒

二战后的欧洲满目疮痍

苏联斯大林格勒拖拉机厂

①历史教训:经济危机暴露自由放任的弊病(盲目生产、生产过剩)

②现实需要:二战后欧洲国家急需在国家带领下实现经济恢复

③外部刺激:苏联计划经济体制的成功对西方国家的冲击

20世纪中期以后,科技开发与研究日益社会化。……一些大规模公共设施的建设更是投资巨大、回报率低,私人垄断资本要么无能为力,要么不愿进行投资建设。战后出现的高科技产业需要国家投巨资并进行有效管理。 ——《资本主义史》

④根本原因:科学技术和生产力的发展的需要

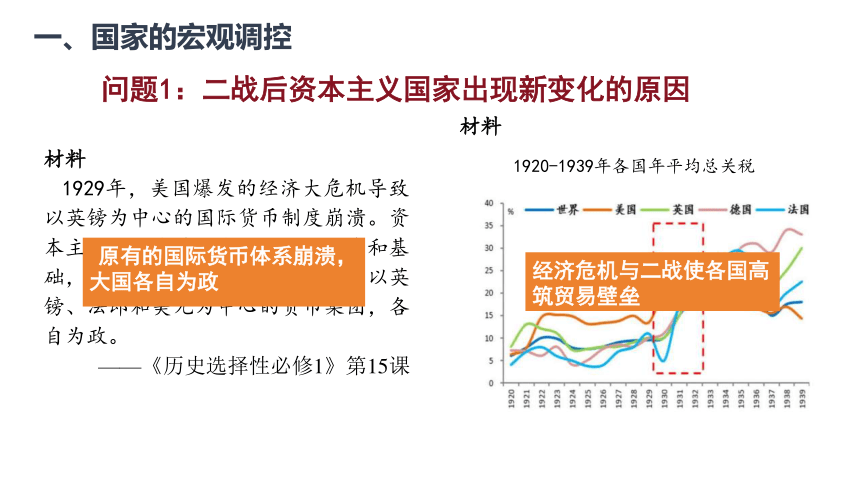

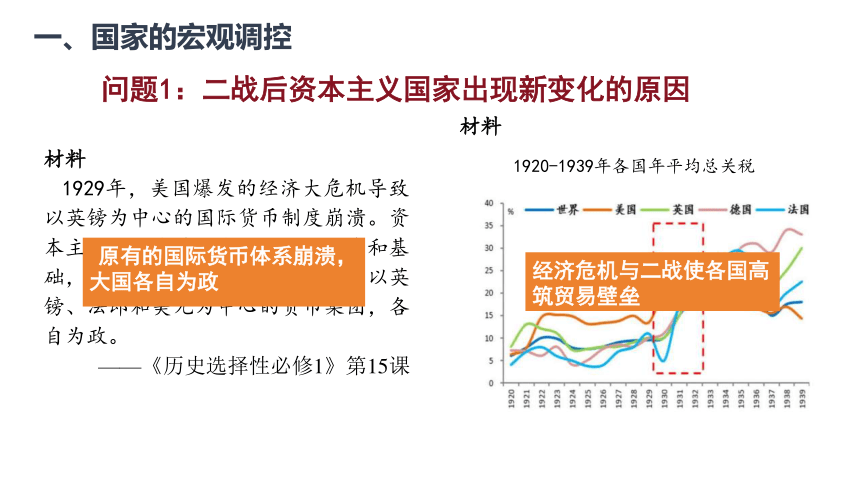

材料

1929年,美国爆发的经济大危机导致以英镑为中心的国际货币制度崩溃。资本主义世界货币失去了统一的标准和基础,英国、法国和美国分别构建了以英镑、法郎和美元为中心的货币集团,各自为政。

——《历史选择性必修1》第15课

材料

1920-1939年各国年平均总关税

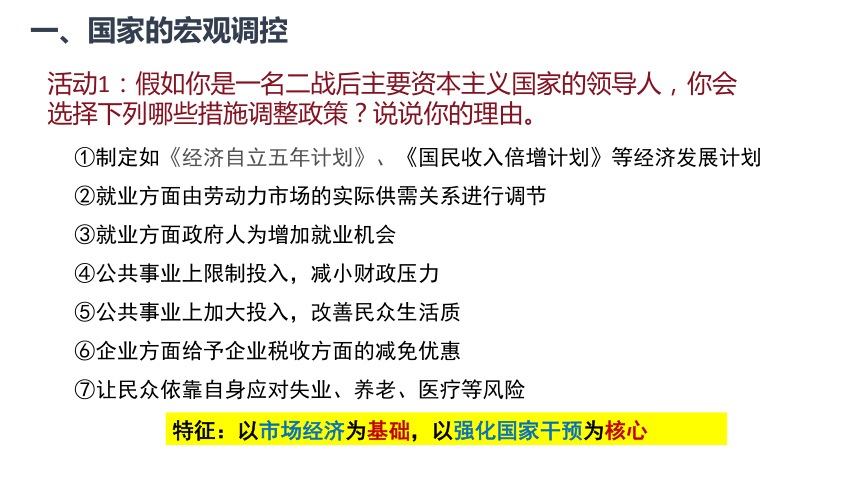

一、国家的宏观调控

问题1:二战后资本主义国家出现新变化的原因

原有的国际货币体系崩溃,大国各自为政

经济危机与二战使各国高筑贸易壁垒

①制定如《经济自立五年计划》、《国民收入倍增计划》等经济发展计划

②就业方面由劳动力市场的实际供需关系进行调节

③就业方面政府人为增加就业机会

④公共事业上限制投入,减小财政压力

⑤公共事业上加大投入,改善民众生活质

⑥企业方面给予企业税收方面的减免优惠

⑦让民众依靠自身应对失业、养老、医疗等风险

活动1:假如你是一名二战后主要资本主义国家的领导人,你会选择下列哪些措施调整政策?说说你的理由。

特征:以市场经济为基础,以强化国家干预为核心

一、国家的宏观调控

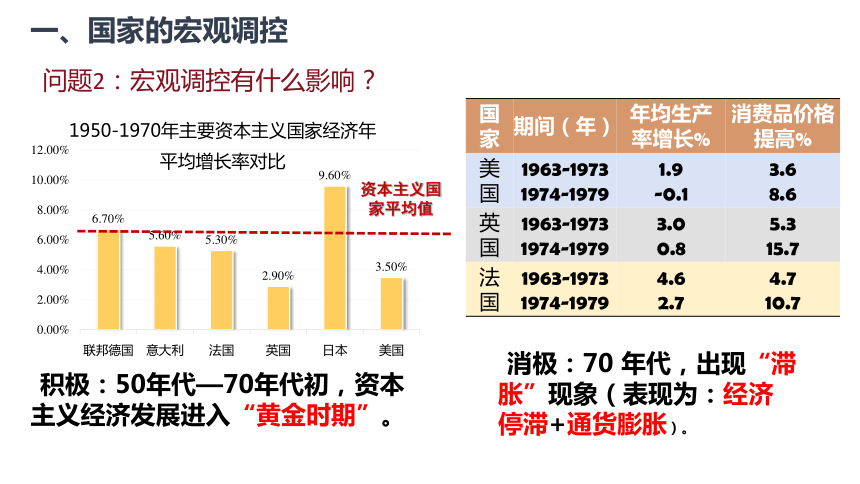

资本主义国

家平均值

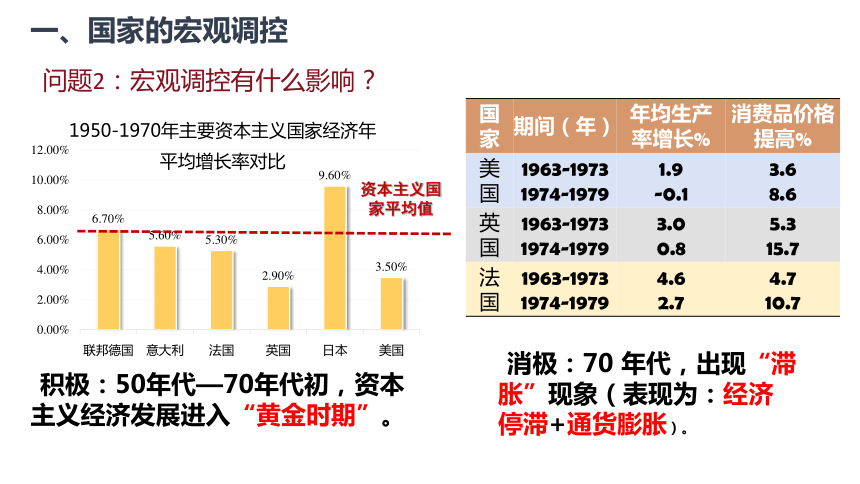

积极:50年代—70年代初,资本主义经济发展进入“黄金时期”。

消极:70 年代,出现“滞胀”现象(表现为:经济停滞+通货膨胀)。

问题2:宏观调控有什么影响?

国家 期间(年) 年均生产率增长% 消费品价格提高%

美国 1963-1973 1974-1979 1.9 -0.1 3.6

8.6

英国 1963-1973 1974-1979 3.0 0.8 5.3

15.7

法国 1963-1973 1974-1979 4.6 2.7 4.7

10.7

一、国家的宏观调控

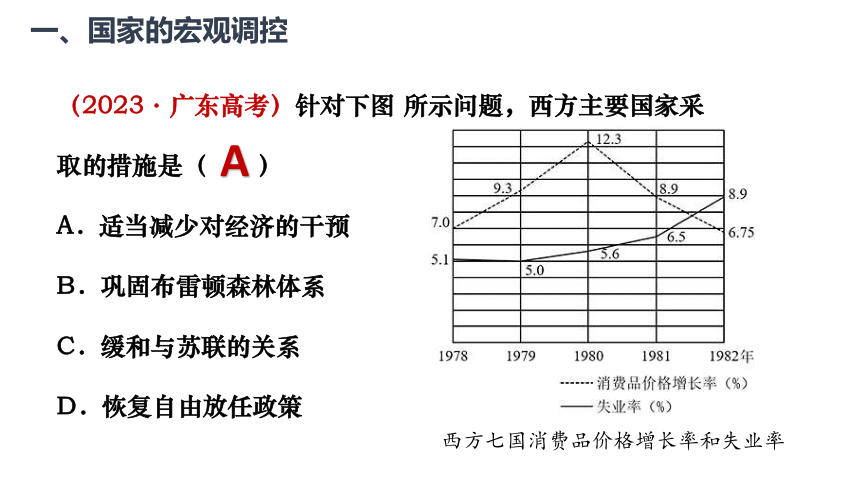

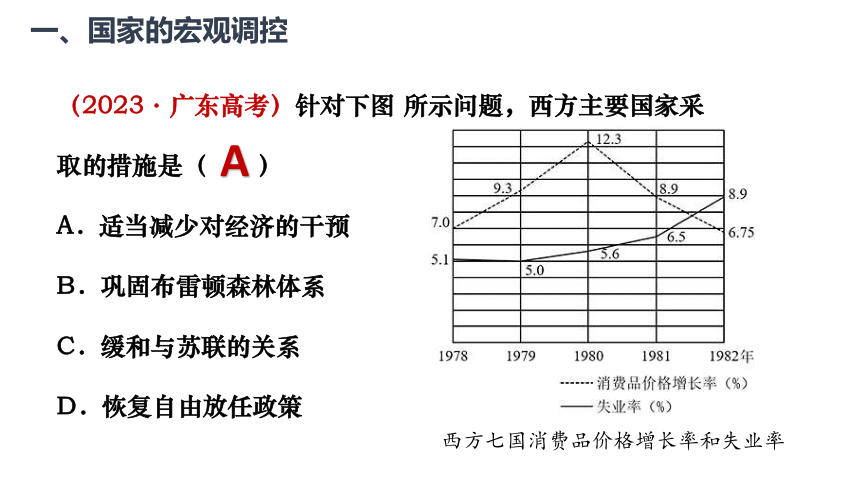

(2023·广东高考)针对下图 所示问题,西方主要国家采取的措施是( )

A.适当减少对经济的干预

B.巩固布雷顿森林体系

C.缓和与苏联的关系

D.恢复自由放任政策

西方七国消费品价格增长率和失业率

A

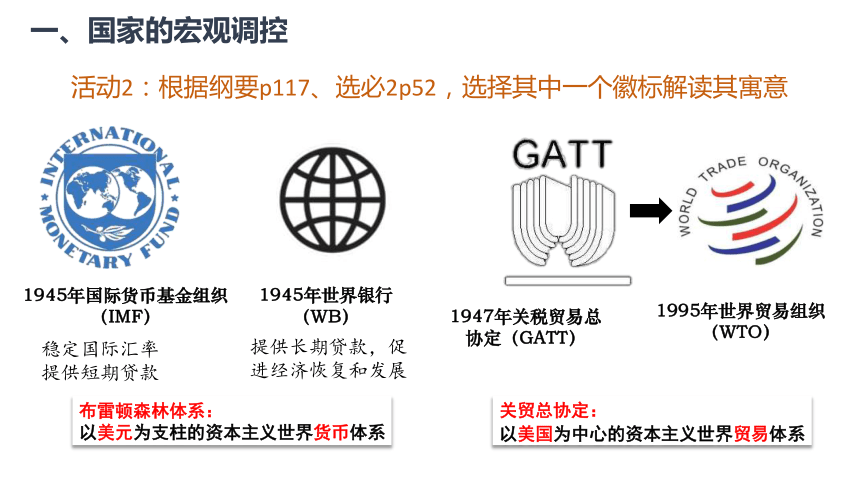

一、国家的宏观调控

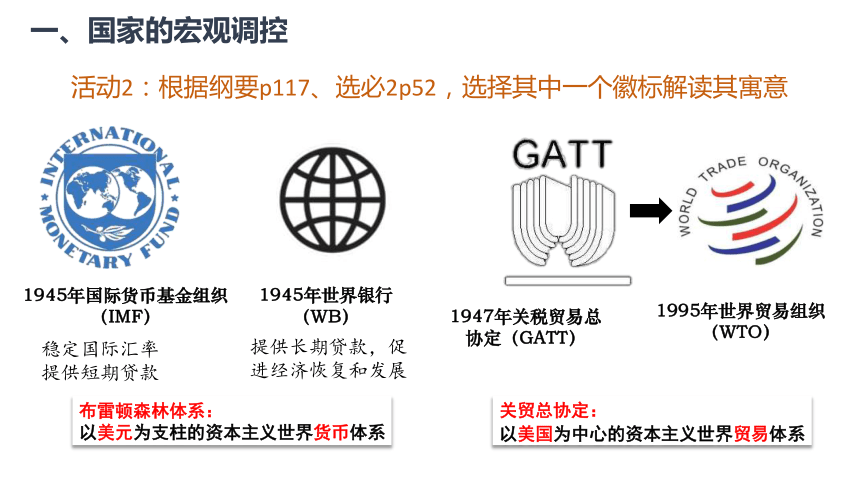

稳定国际汇率

提供短期贷款

提供长期贷款,促进经济恢复和发展

布雷顿森林体系:

以美元为支柱的资本主义世界货币体系

关贸总协定:

以美国为中心的资本主义世界贸易体系

1945年国际货币基金组织

(IMF)

1945年世界银行

(WB)

1947年关税贸易总

协定(GATT)

1995年世界贸易组织

(WTO)

一、国家的宏观调控

活动2:根据纲要p117、选必2p52,选择其中一个徽标解读其寓意

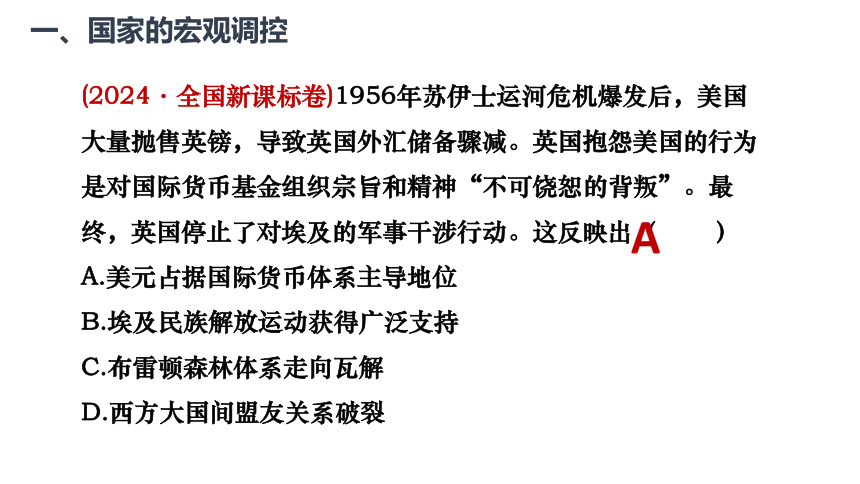

(2024·全国新课标卷)1956年苏伊士运河危机爆发后,美国大量抛售英镑,导致英国外汇储备骤减。英国抱怨美国的行为是对国际货币基金组织宗旨和精神“不可饶恕的背叛”。最终,英国停止了对埃及的军事干涉行动。这反映出( )

A.美元占据国际货币体系主导地位

B.埃及民族解放运动获得广泛支持

C.布雷顿森林体系走向瓦解

D.西方大国间盟友关系破裂

A

一、国家的宏观调控

电子计算机

互联网技术

原子能的开发利用

空间技术

海洋技术

生物工程技术

新材料的出现及应用

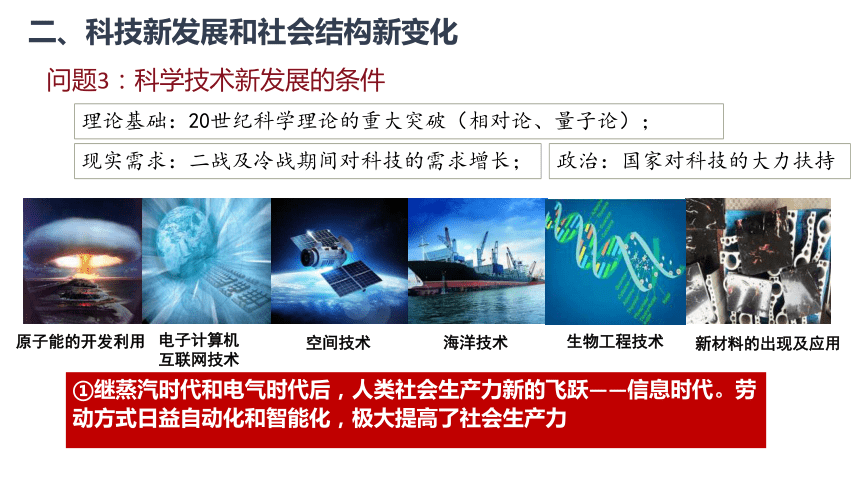

问题3:科学技术新发展的条件

理论基础:20世纪科学理论的重大突破(相对论、量子论);

现实需求:二战及冷战期间对科技的需求增长;

政治:国家对科技的大力扶持

①继蒸汽时代和电气时代后,人类社会生产力新的飞跃——信息时代。劳动方式日益自动化和智能化,极大提高了社会生产力

二、科技新发展和社会结构新变化

②产业结构:农业和工业的就业人口比重逐渐下降,从事服务业的人口比重增加

“中间阶层”介于富裕阶层和贫困阶层之间的群体,包含技术管理人员、第三产业就业人员和白领工人。

③阶级结构: 中间阶层的人数增加

二、科技新发展和社会结构新变化

1.积极

④使社会发展进入信息时代,生产力实现了巨大飞跃,劳作方式由粗放型转化为集约型,【选必2】日益自动化和智能化。现代企业管理制度逐步发展起来。【选必2】

⑤人类文化生活出现了新模式。人们可以通过计算机网络、移动通信和各种应用程序及时快速交流,多渠道获取信息,多角度认识世界。电子商务迅猛发展。【选必2】

⑥人类的视野产生新变化。交通和通信技术的进步,网络的普及促进了信息的交流,丰富了人类的知识,推动了社会的进步。【选必2】

2.消极:现代科技应用不当,也会带来负面影响。【选必2】

AI时代又会给我们带来怎样的影响?我们又该如何顺应AI时代?

(2023·湖南高考·16)对下图的合理解释是( )

A.机械投入减少反映农业集约化程度降低

B.农业技术变迁呈现出节约劳动力的倾向

C.化学品广泛使用导致生态环境遭到破坏

D.劳动力的减少意味着农业逐步走向衰落

美国农业的投入使用量(以1967年指数为100)

二、科技新发展和社会结构新变化

B

活动3:结合所学知识,梳理并写出资本主义在对应阶段的演变历程,使用曲线在时间轴上大致描绘资本主义经济的起伏变化,结合所绘图像,谈谈你的认识。

15世纪

18世纪中叶

19世纪末20世纪初

20世纪30年代

20世纪40年代

20世纪70年代

20世纪90年代

【国家垄断资本主义】

是国家政权同私人垄断资本紧密结合的垄断资本主义,国家宏观调控是其重要形式。

认识:资本主义国家不断变革生产关系以适应生产力的发展

活动4:结合教材,试着对“福利国家”这一概念进行阐释

示例

二战后西方资本主义国家为缩小贫富差距,减少因贫困引发的社会问题,而逐步建立起包括医疗、失业、工伤、养老保险、住房、教育保障等福利政策,进而形成“福利国家”制度。实质是国家通过税收政策重新分配国民收入,来保障个人和家庭的最低收入,保障其经济安全,并保证全体公民能享受到较好的公共福利。但它又会导致政府开支的扩大,降低人民的工作积极性。20世纪六七十年代,“福利国家”的发展日益完备。70年代爆发世界性经济危机,“福利国家”愈来愈感到政府已无力负担日益沉重的巨额福利开支,不得不削减政府的公共开支,缩小“福利国家”的规模。

三、“福利国家”与社会运动

(2022·湖北高考)20世纪80年代,联邦德国政府调整社会保障政策,推迟养老金随工资增长而提高的时间,同时严审申请养老金的条件,增加个人交纳额度。上述政策的主要目的是( )

A.减轻公共财政负担

B.减缓老龄化进程

C.提高劳动者积极性

D.缩小贫富间差距

A

三、“福利国家”与社会运动

三、“福利国家”与社会运动

(2024·广东高考)对抚养未成年人的家庭进行资助的项目源于罗斯福新政时期,最初主要的救助对象是白人贫困家庭;20世纪60年代后接受救助的黑人贫困家庭大幅增加,1970年该项目的受益人中,黑人占了近一半。造成这一变化的原因可能是( )

A.国家干预的减少

B.经济危机日趋严重

C.民权运动的高涨

D.移民问题愈演愈烈

考点5:社会运动

C

无论自由放任、国家干预,还是建立福利国家,实质都是资本主义制度的自我调节,其目的是都是为了维护资本主义制度!

资本主义国家新变化

中国

国家调控新手段

科学技术新发展

社会结构新变化

社会福利新改革

社会运动新进程

深化改革,国家调控与市场调节相结合

重视科技、教育

三个产业协调发展

加强社会保障体系

关注民生,公平高效解决社会问题

思维拓展:战后资本主义国家的新变化对中国有何启示?

巩固练习

1.(2025·山东青岛一模·15)下图为1973—2017年美国金融业和制造业增加值占当年GDP比重情况。这一变化( )

A.受到了美苏两极对峙影响 B.体现了凯恩斯主义持续影响

C.重塑了全球产业竞争格局 D.冲击了美国的世界经济霸权

【答案】C

【解析】美国制造业占比下降与产业转移密切相关。制造业向发展中国家(如亚洲四小龙、中国等)转移,促使新兴经济体崛起,形成新的全球产业链分工。与此同时,美国金融业主导全球经济规则(如美元霸权、华尔街资本),进一步改变了全球产业竞争格局。这一变化反映了全球产业结构的重塑,故选C项;美苏冷战是1947—1991年期间,冷战结束后的变化与两极对峙无关,排除A项;凯恩斯主义主张政府干预经济,主导了二战后至70年代初的美国政策。但70年代后期,美国转向新自由主义(如里根经济学),放松金融管制、推动全球化,导致制造业外流和金融业扩张。凯恩斯主义的影响逐渐减弱,排除B项;美国通过金融业、科技创新和美元体系仍保持全球经济霸权。金融业扩张甚至强化了其全球影响力,因此“冲击经济霸权”的说法不够准确,排除D项。

2.(2025·湖南九校联考·16)二战后,法国建立起雇主和雇员共同缴费原则的社会保障体系,在基本养老保险、补充养老金等方面,雇主和雇员按不同比例承担缴费责任;不同行业的社保缴费规定存在差异。对于逃避或不按时足额缴纳的均将面临法律制裁。这一改革( )

A.有利于社会经济的恢复 B.确保了社保资金来源稳定性

C.增加了国家的财政负担 D.体现工人经济地位得以提高

【答案】A

【解析】二战后法国建立雇主雇员共担缴费的社会保障体系,强制缴费和法律制裁强化了制度执行,缓解劳资矛盾,促进社会稳定,为经济恢复创造有利环境,故选A项;法律约束虽减少逃避缴费,但行业差异和比例不同可能导致资金波动,";确保";过于绝对,排除B项;共担缴费减轻国家财政压力而非增加负担,排除C项;共担责任体现风险分摊,未直接提升工人经济地位,排除D项。

3.(2025·福建泉州高三期中·16)在20世纪60—80年代,日本对之前的社会保障相关法律进行了补充修改,政府着手调整财政政策,不断增加对民众生活的公共投资,进一步扩大对社会福利经费的预算支出,使日本的社会福利制度取得迅速发展。由此可知日本( )

A.社会保障制度的初步建立 B.解决了社会的民生问题

C.加强了对社会治理的干预 D.照搬欧洲福利国家制度

【答案】C

【解析】题目中提到,政府通过修改法律、调整财政政策和增加公共投资来推动社会福利制度的发展,这显示出政府在社会治理方面的积极干预,故选C项;材料强调对相关法律进行补充修改,说明不是初次建立社会保障制度,而是对其进行完善,排除A项;社会保障制度有利于解决民生问题,但不能保证完全解决民生问题,排除B项;日本发展完善社会保障制度,是借鉴了欧洲的做法,但结合了国情,没有照搬,D项与史实不符,排除D项。

4.(2025·山西一模·15)图2反映出德国( )

A.战后经济持续稳定发展 B.政府适时调整经济政策

C.经济结构呈现不平衡性 D.通货膨胀使失业率增加

【答案】B

【解析】据图表数据可知,1969—1982年德国实际经济处于增长趋势,而通胀率和失业率波动较大,但总体上看失业率处于下降趋势,体现了德国经济发展,失业率下降,结合所学可知,二战后,德国加强了对经济的干预,但20世纪70年代出现了“滞胀”危机,政府随即调整政策,各种政策促进了经济的稳步发展,反映了政府适时调整经济政策,促进经济发展,故选B项;20世纪70年代末德国经济有所回落,并非持续稳定发展,且通胀率相对较高,并不能体现稳定发展,排除A项;经济结构涉及第一产业、第二产业和第三产业,材料体现的是总体经济发展情况,并不体现具体的产业发展,不能得出“产业机构呈现不平衡性”,排除C项;通货膨胀体现在货币增多、物价上涨等方面,与失业率增加没有直接关系,且20世纪80年代初的德国通胀率高而失业率低,不能得出这一结论,排除D项。

展开更多......

收起↑

资源预览

资源预览

资源预览

资源预览