资源简介

资源简介

七年级生物学学科阶段综合性训练

本试卷共6页,满分为50分,考试时间为50分钟。

一、选择题(每题1分,共20分。每题只有一个正确选项。)

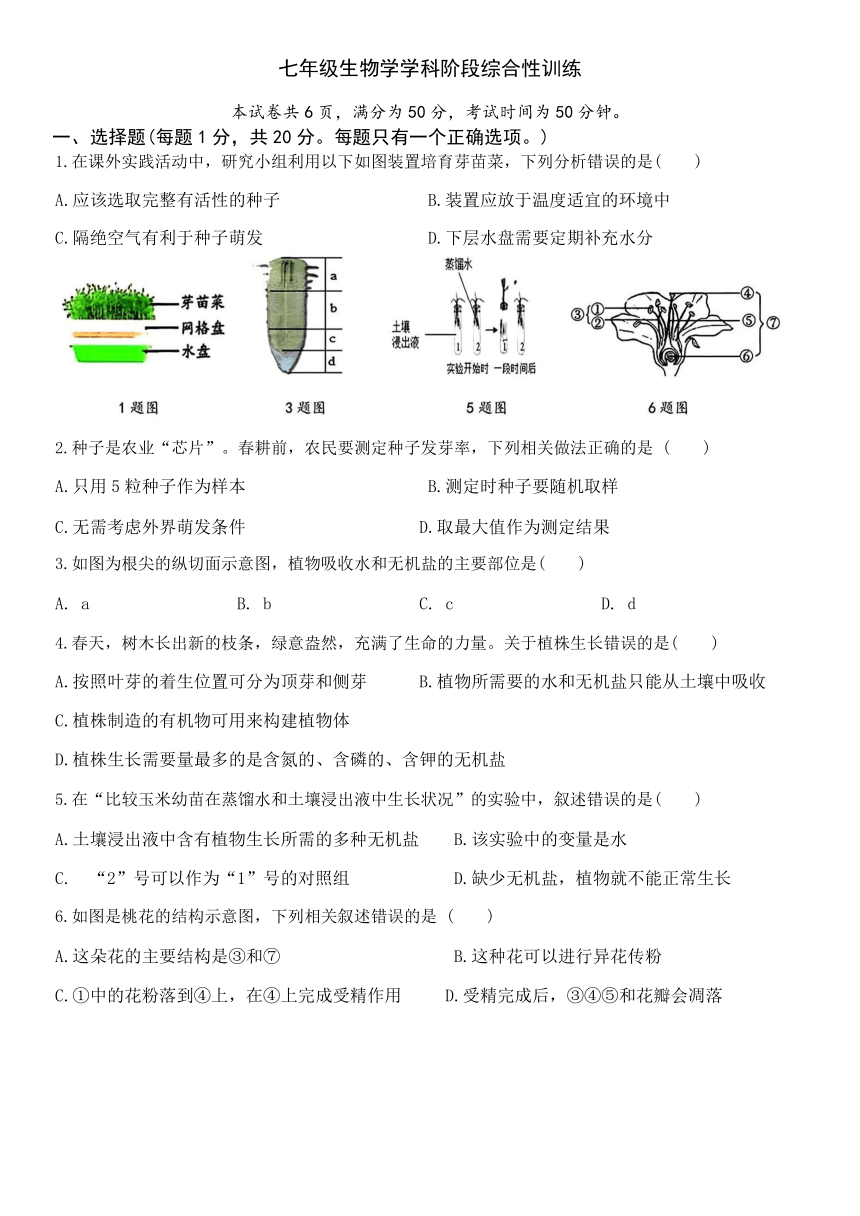

1.在课外实践活动中,研究小组利用以下如图装置培育芽苗菜,下列分析错误的是( )

A.应该选取完整有活性的种子 B.装置应放于温度适宜的环境中

C.隔绝空气有利于种子萌发 D.下层水盘需要定期补充水分

2.种子是农业“芯片”。春耕前,农民要测定种子发芽率,下列相关做法正确的是 ( )

A.只用5粒种子作为样本 B.测定时种子要随机取样

C.无需考虑外界萌发条件 D.取最大值作为测定结果

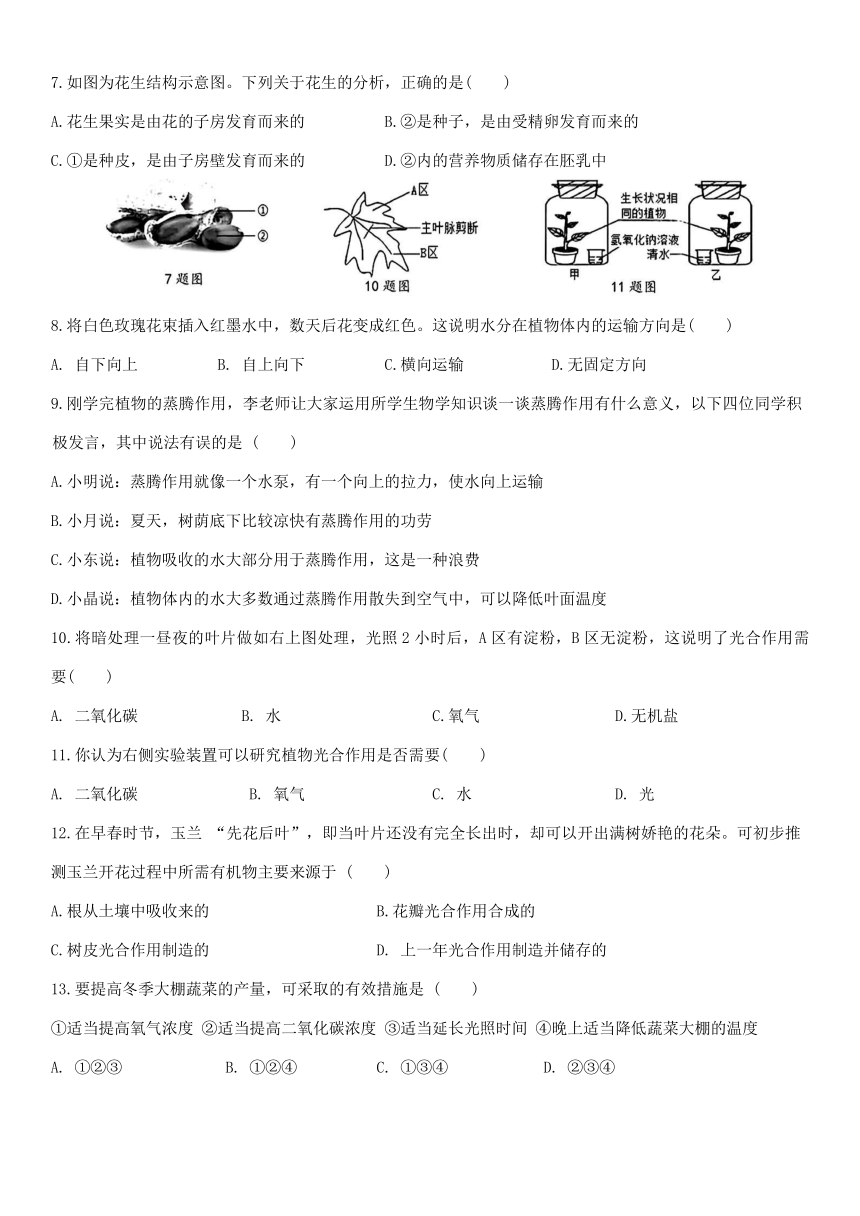

3.如图为根尖的纵切面示意图,植物吸收水和无机盐的主要部位是( )

A. a B. b C. c D. d

4.春天,树木长出新的枝条,绿意盎然,充满了生命的力量。关于植株生长错误的是( )

A.按照叶芽的着生位置可分为顶芽和侧芽 B.植物所需要的水和无机盐只能从土壤中吸收

C.植株制造的有机物可用来构建植物体

D.植株生长需要量最多的是含氮的、含磷的、含钾的无机盐

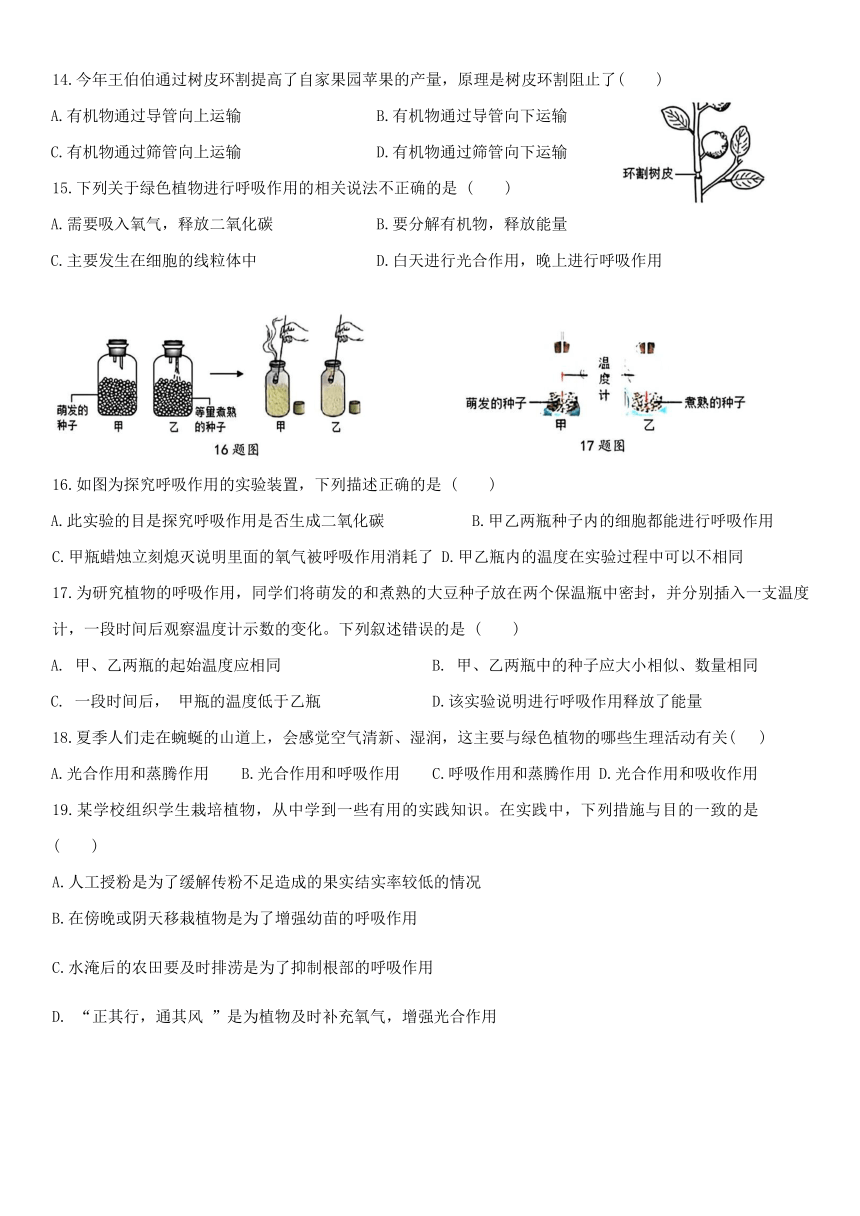

5.在“比较玉米幼苗在蒸馏水和土壤浸出液中生长状况”的实验中,叙述错误的是( )

A.土壤浸出液中含有植物生长所需的多种无机盐 B.该实验中的变量是水

C. “2”号可以作为“1”号的对照组 D.缺少无机盐,植物就不能正常生长

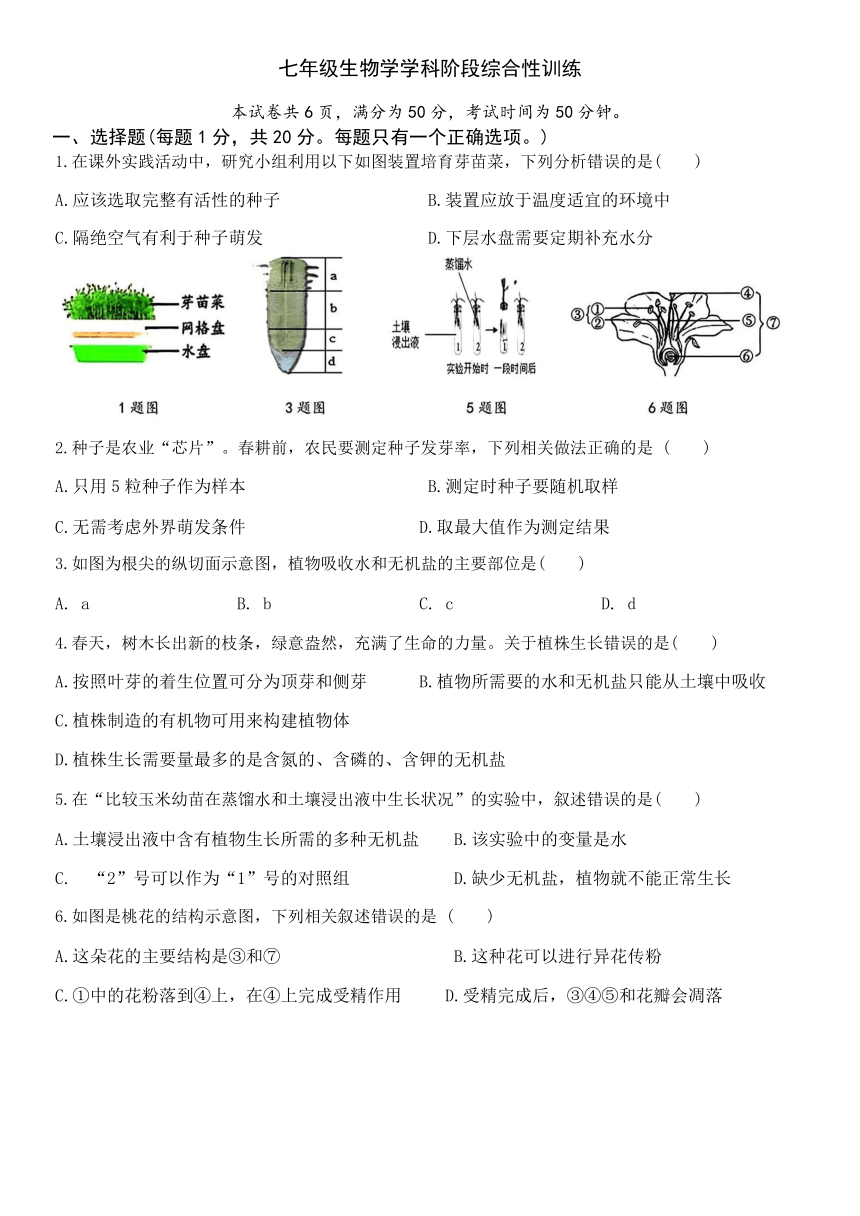

6.如图是桃花的结构示意图,下列相关叙述错误的是 ( )

A.这朵花的主要结构是③和⑦ B.这种花可以进行异花传粉

C.①中的花粉落到④上,在④上完成受精作用 D.受精完成后,③④⑤和花瓣会凋落

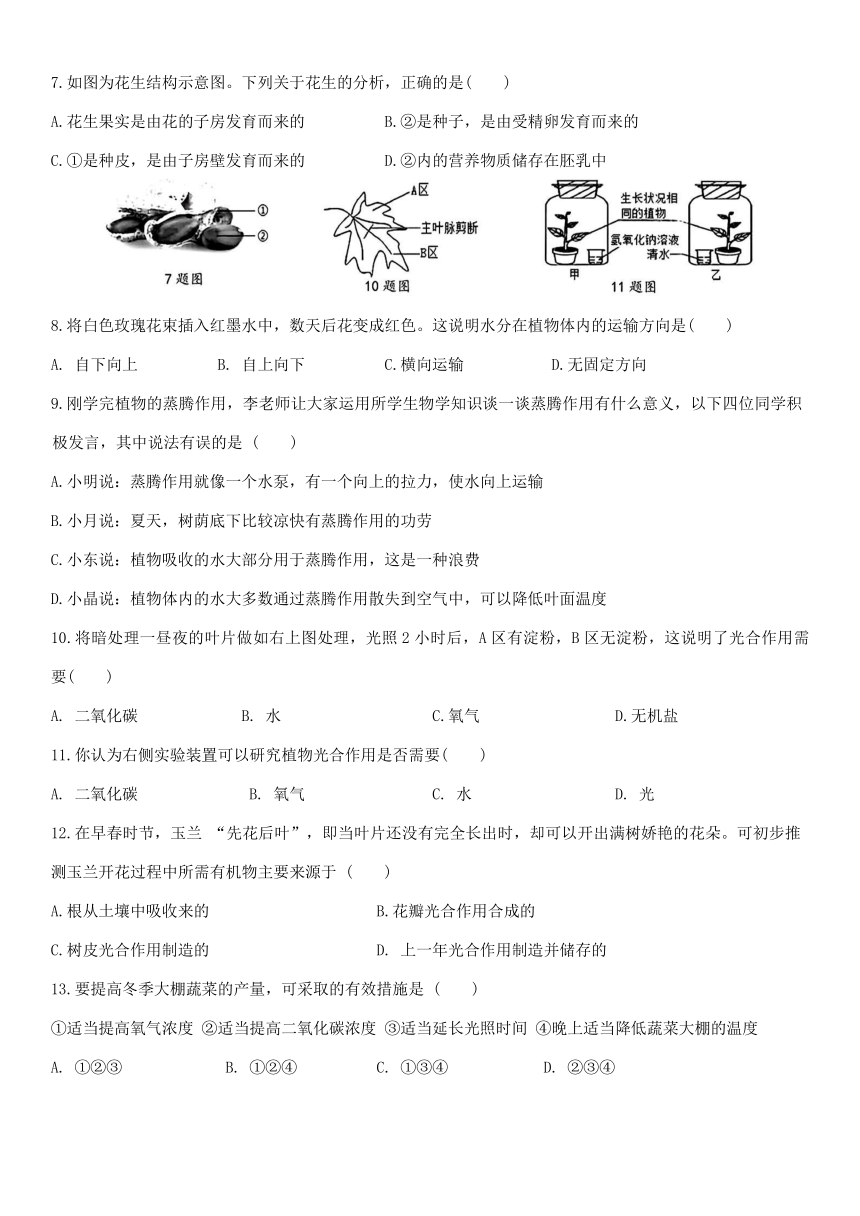

7.如图为花生结构示意图。下列关于花生的分析,正确的是( )

A.花生果实是由花的子房发育而来的 B.②是种子,是由受精卵发育而来的

C.①是种皮,是由子房壁发育而来的 D.②内的营养物质储存在胚乳中

8.将白色玫瑰花束插入红墨水中,数天后花变成红色。这说明水分在植物体内的运输方向是( )

A. 自下向上 B. 自上向下 C.横向运输 D.无固定方向

9.刚学完植物的蒸腾作用,李老师让大家运用所学生物学知识谈一谈蒸腾作用有什么意义,以下四位同学积极发言,其中说法有误的是 ( )

A.小明说:蒸腾作用就像一个水泵,有一个向上的拉力,使水向上运输

B.小月说:夏天,树荫底下比较凉快有蒸腾作用的功劳

C.小东说:植物吸收的水大部分用于蒸腾作用,这是一种浪费

D.小晶说:植物体内的水大多数通过蒸腾作用散失到空气中,可以降低叶面温度

10.将暗处理一昼夜的叶片做如右上图处理,光照2小时后,A区有淀粉,B区无淀粉,这说明了光合作用需要( )

A. 二氧化碳 B. 水 C.氧气 D.无机盐

11.你认为右侧实验装置可以研究植物光合作用是否需要( )

A. 二氧化碳 B. 氧气 C. 水 D. 光

12.在早春时节,玉兰 “先花后叶”,即当叶片还没有完全长出时,却可以开出满树娇艳的花朵。可初步推测玉兰开花过程中所需有机物主要来源于 ( )

A.根从土壤中吸收来的 B.花瓣光合作用合成的

C.树皮光合作用制造的 D. 上一年光合作用制造并储存的

13.要提高冬季大棚蔬菜的产量,可采取的有效措施是 ( )

①适当提高氧气浓度 ②适当提高二氧化碳浓度 ③适当延长光照时间 ④晚上适当降低蔬菜大棚的温度

A. ①②③ B. ①②④ C. ①③④ D. ②③④

14.今年王伯伯通过树皮环割提高了自家果园苹果的产量,原理是树皮环割阻止了( )

A.有机物通过导管向上运输 B.有机物通过导管向下运输

C.有机物通过筛管向上运输 D.有机物通过筛管向下运输

15.下列关于绿色植物进行呼吸作用的相关说法不正确的是 ( )

A.需要吸入氧气,释放二氧化碳 B.要分解有机物,释放能量

C.主要发生在细胞的线粒体中 D.白天进行光合作用,晚上进行呼吸作用

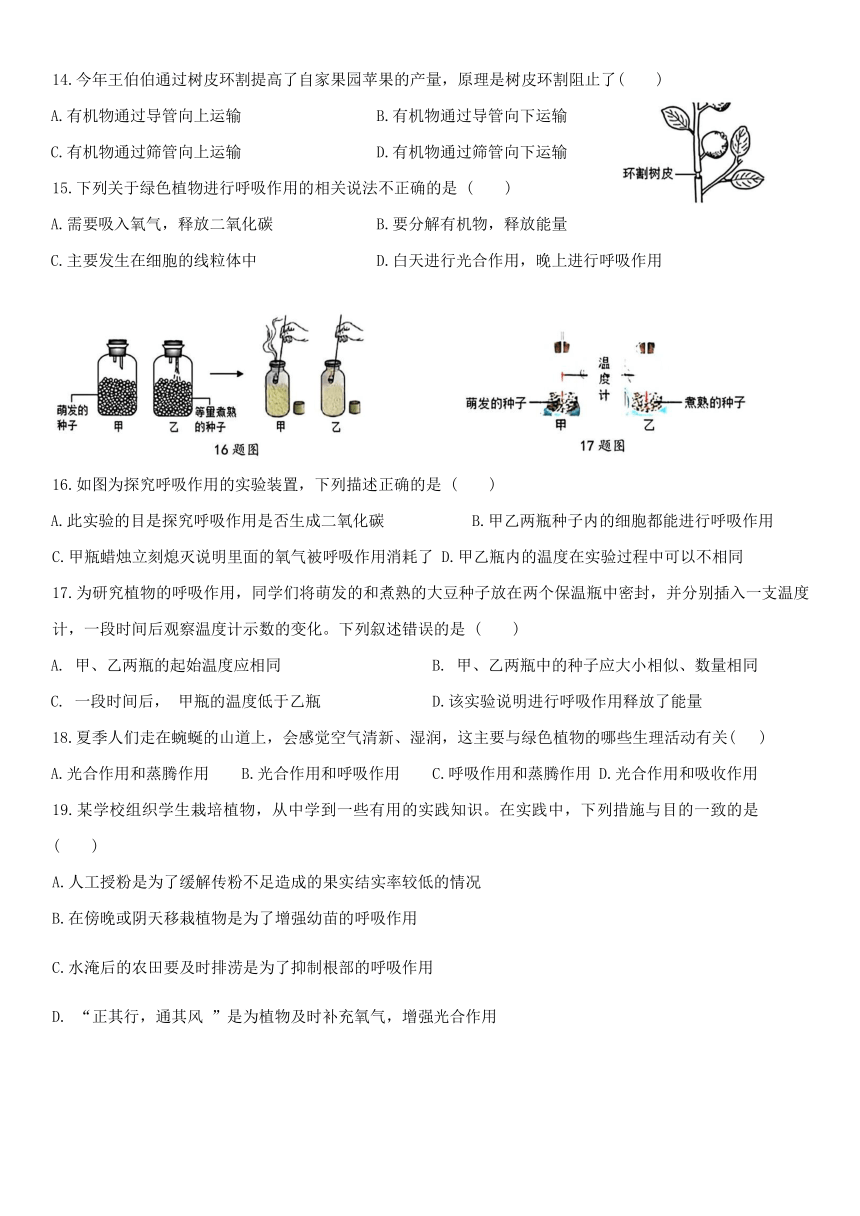

16.如图为探究呼吸作用的实验装置,下列描述正确的是 ( )

A.此实验的目是探究呼吸作用是否生成二氧化碳 B.甲乙两瓶种子内的细胞都能进行呼吸作用

C.甲瓶蜡烛立刻熄灭说明里面的氧气被呼吸作用消耗了 D.甲乙瓶内的温度在实验过程中可以不相同

17.为研究植物的呼吸作用,同学们将萌发的和煮熟的大豆种子放在两个保温瓶中密封,并分别插入一支温度计,一段时间后观察温度计示数的变化。下列叙述错误的是 ( )

A. 甲、乙两瓶的起始温度应相同 B. 甲、乙两瓶中的种子应大小相似、数量相同

C. 一段时间后, 甲瓶的温度低于乙瓶 D.该实验说明进行呼吸作用释放了能量

18.夏季人们走在蜿蜒的山道上,会感觉空气清新、湿润,这主要与绿色植物的哪些生理活动有关( )

A.光合作用和蒸腾作用 B.光合作用和呼吸作用 C.呼吸作用和蒸腾作用 D.光合作用和吸收作用

19.某学校组织学生栽培植物,从中学到一些有用的实践知识。在实践中,下列措施与目的一致的是( )

A.人工授粉是为了缓解传粉不足造成的果实结实率较低的情况

B.在傍晚或阴天移栽植物是为了增强幼苗的呼吸作用

C.水淹后的农田要及时排涝是为了抑制根部的呼吸作用

D. “正其行,通其风 ”是为植物及时补充氧气,增强光合作用

20.生物学知识和原理在生产生活中无处不在,下列生产措施与其目的不一致的是( )

A.果树移栽时去掉部分叶片——减少水分散失,降低蒸腾作用

B.收获粮食后及时晒干——促进种子的呼吸作用,以延长种子寿命

C.白天为大棚蔬菜补充二氧化碳——为光合作用提供原料,增加产量

D.把水果蔬菜放入冰箱中冷藏——抑制植物的呼吸作用,延长保存时间

二、非选择题(共30分)

21.(每空1分,共6分)莴苣是一种双子叶植物,根系浅,吸收能力弱,对氧气要求较高。为探究影响莴苣种子萌发的条件, 同学们准备了500粒饱满的莴苣种子,实验方案及结果如下表,请分析回答下列问题:

组 种子数 实验条件 萌发数

A 100粒 适量水 4℃ 有光 0粒

B 100粒 干燥 30℃ 有光 0粒

C 100粒 完全沉浸在水中 30℃ 有光 0粒

D 100粒 适量水 30℃ 有光 95粒

E 100粒 适量水 30℃ 无光 0粒

(1)莴苣种子萌发过程中消耗的有机物是由种子结构中的 提供,播种莴苣种子时,埋土深度应 (填“较深 ”或“较浅 ”)。

(2)若要探究温度对莴苣种子萌发的影响,应选择 两组进行对照。A组和C组不能形成对照的原因是 。

(3)D组莴苣种子发芽率高达95%,有5粒种子没有发芽,可能的原因是 (写出一条即可)。

(4)为进一步研究莴苣种子萌发是否与光的颜色有关,同学们进行了如下实验:取甲、乙、丙、丁4个培养皿,在每个培养皿中均铺上潮湿的滤纸,并分别放入同一品种的莴苣种子100粒,然后分别给予不同的光照,数天后结果如表。分析该实验及其数据,可以得出最恰当的结论是( )

甲 乙 丙 丁

光照条件 用黑纸遮光 照橘红光 先照橘红光,再照远红光 先照橘红光,再照远红光,最后再照橘红光

萌发种子数 10 99 40 98

A.光照对莴苣种子的萌发无影响 B.橘红光可以促进莴苣种子的萌发

C.莴苣种子在黑暗条件下不能萌发 D.莴苣种子只用远红光照射不萌发

22.(每空1分,共4分)图甲是根尖的结构示意图,图乙和图丙分别是叶芽的结构及其发育而成的枝条的示意图。请据图回答下列问题:

(1)植物幼根的生长是通过图甲中 (填字母)区实现的。

(2)万千枝条都是由 发育来的,图丙中枝条的茎是由图乙中的 (填序号)发育而来的。

(3)幼根能生长、枝条可以发育,是因为这些器官中都具有 组织。

23.(每空1分,共5分)番茄是广泛栽培的作物之一,通常在清明节前后种植,图甲是番茄幼苗,图乙是番茄花,图丙是番茄花的雌蕊,图丁是番茄果实。请据图回答问题:

(1)番茄种子在萌发过程中, 首先突破种皮,形成根。种子萌发逐渐形成具有根、茎、叶的幼苗,就可以开始独立生活了。

(2)幼苗生长到一定阶段后要进行移栽,移栽时需要带着土坨,其目的是 。番茄幼苗生长期要合理施肥为植株的生长提供所需的 。

(3)番茄生长到一定时期会开花,花药成熟后,其中的花粉落到图丙的 (填字母)上,这个过程称为传粉。

(4)图丁中有许多种子,是因为图丙的子房内有很多 (填名称)。

24. (每空1分,共5分)小明同学用显微镜观察了菠菜叶片的横切面和叶表皮,并绘制了菠菜叶片横切面示意图(图一)和表皮结构示意图(图二)。请分析回答:

(1)小明同学捏紧并排的两片刀片再迅速切割叶片,将切下的薄片放入盛有清水的培养皿中,用毛笔蘸取 的一片,制成临时切片后,用低倍镜观察。

(2)图一中,显微镜下的 (填序号)所示的结构是无色透明的;②所示的结构呈现出绿色,原因是这些细胞中含有大量的 。

(3)图二中, (填序号)是植物失水的“门户”,也是气体交换的“窗口”,它由一对半月形的 (填名称)围成。

25. (每空1分,共6分)为探究绿色植物的生理活动,某生物兴趣小组设计了如下图所示的实验方案:先把该植物放到黑暗处一昼夜,然后再将植株上同样大小的两片叶片A、B分别罩上了透明塑料袋和黑色塑料袋,连接好其它实验装置,关闭阀门①和②后,放在阳光下3~4小时。据图分析回答:

(1)先把植物放到黑暗处一昼夜的目的是彻底运走、耗尽叶片中原有的 。

(2)A、B两叶片分别罩上透明塑料袋和黑色塑料袋形成了对照实验,由此推测,此探究实验的变量是 。光照3~4小时后打开阀门②,将黑色塑料袋中的气体通入乙试管,结果发现澄清的石灰水变浑浊,说明B叶片进行了 作用。

(3)取下叶片A和B后,用 进行脱色处理,漂洗后滴加碘液,观察叶片颜色变化,变蓝的 是 叶片。

(4)光照后打开阀门①,取出装有气体的甲装置,用带火星的木条插入检测内部气体,观察到的现象是木条复燃,从光合作用和呼吸作用的角度分析,其原因是光合作用释放的氧气 (填“多于 ”或“少于 ”)呼吸作用消耗的氧气。

26. (每空1分,共4分)阅读下列材料,回答相关问题:

资料一:为应对气候变化,我国提出“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和”等目标承诺。右图为“碳达峰”、 “碳中和”示意图。

资料二:森林是可以看成是陆地上最大的“储碳库”和最经济的“吸碳器”,森林在帮助人类应对气候变化和间接减少二氧化碳排放方面具有无可比拟的优势。森林可以增加大气的湿度,使天空的云量增多,从而增加降水量。

(1)“碳达峰”主要源自人类生产和生活过程中燃料的燃烧,以及生物的 作用向生物圈中排放的大量二氧化碳。

(2)绿色植物通过光合作用,不断消耗大气中的二氧化碳,在“碳中和”中发挥重要作用,有助于维持生物圈中的 平衡。

(3)多植树造林能有效增加森林的覆盖率,植物可以通过 作用将水分通过叶片的气孔散失到大气中,从而增加降雨量,能有效改善部分地区干旱少雨的状况。

(4)除了上述提到的方法,请你列举自己生活中减少二氧化碳排放的一个做法: 。

七年级生物学学科阶段综合性训练 答案

一、选择题(每题1分,共20分。每题只有一个正确选项。)

1-5 CBABB 6-10 CAACB 11-15 ADDDD 16-20 CCAAB

二、非选择题(共30分)

21.(1) 子叶 较浅 (2) A、D 变量不唯一

(3)胚结构不完整、胚没有活力、种子处于休眠期(4) B

22. (1) BC (2) 芽/叶芽 ② (3) 分生

23. (1) 胚根 (2)保护根毛 无机盐 (3) a (4) 胚珠

24. (1) 最薄 (2) ①④ 叶绿体 (3) ⑧ 保卫细胞

25. (1)有机物/淀粉 (2) 光/光照 呼吸 (3)酒精 A (4) 多于

26.(1) 呼吸 (2) 碳氧 (3) 蒸腾 (4)绿色出行、保护森林、少用或不用一次性餐具、纸张双面打印、节约用水用电(合理即可)

展开更多......

收起↑

资源预览

资源预览

资源预览

资源预览