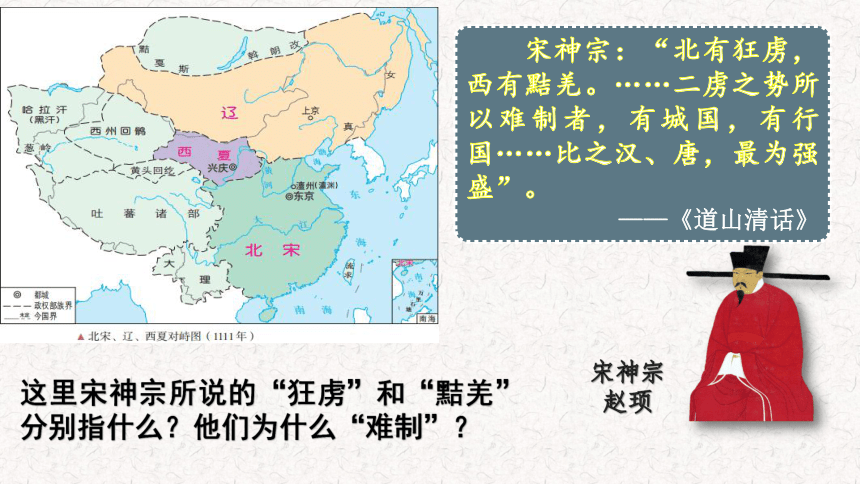

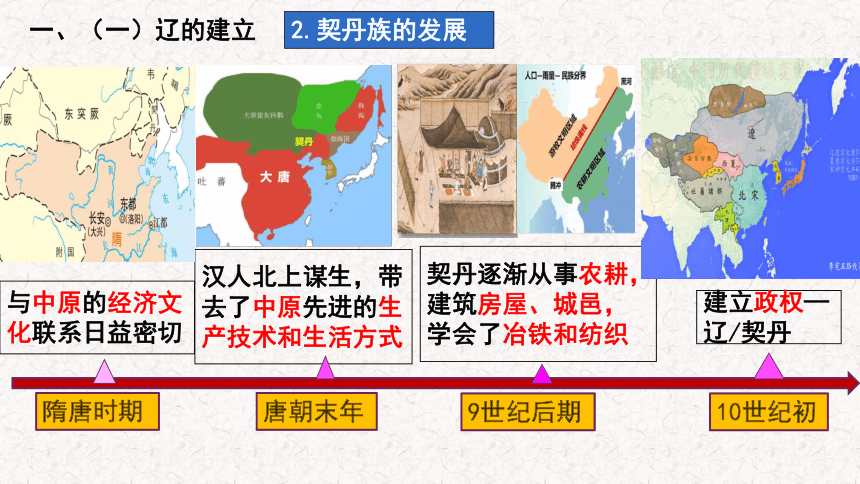

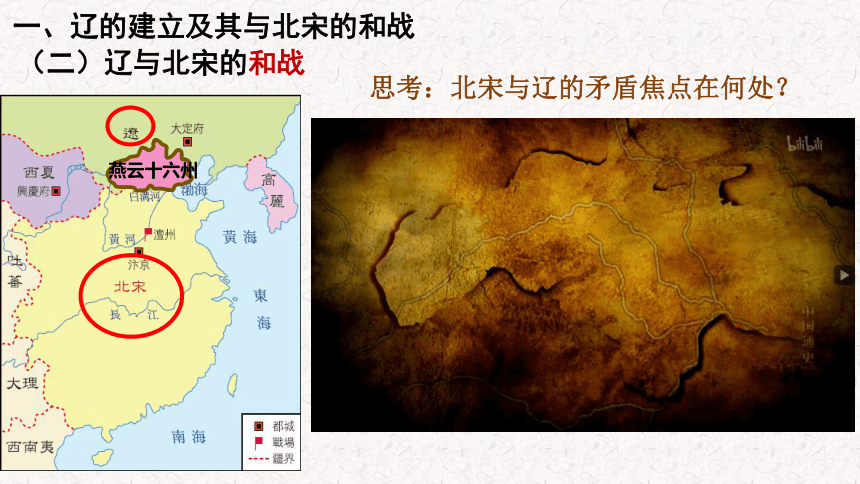

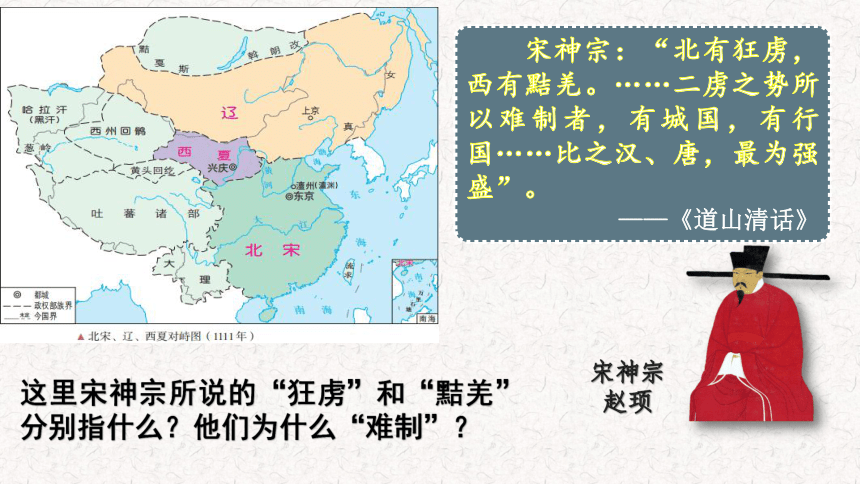

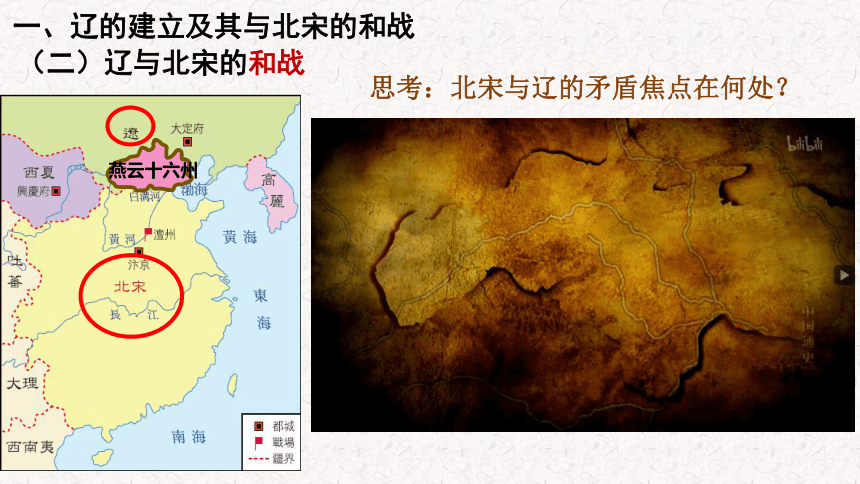

资源预览

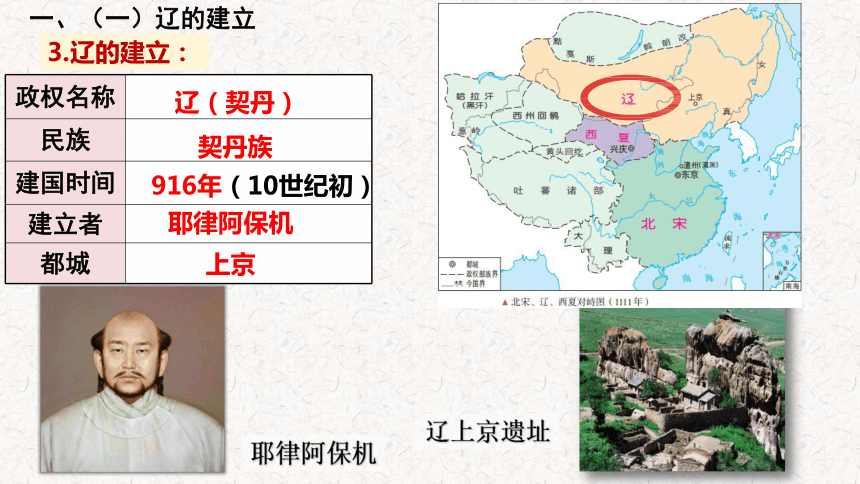

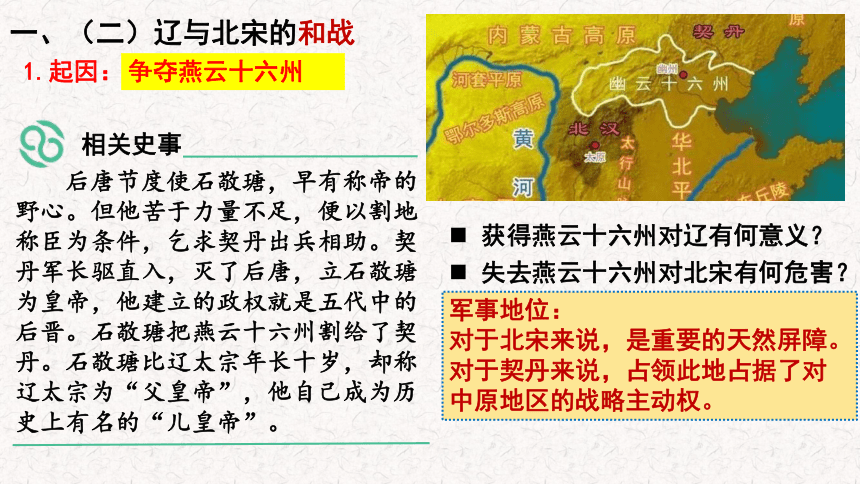

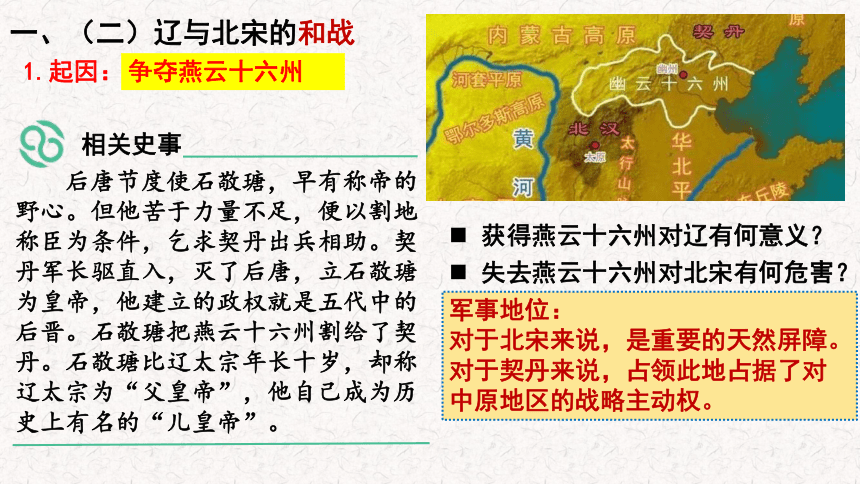

资源预览

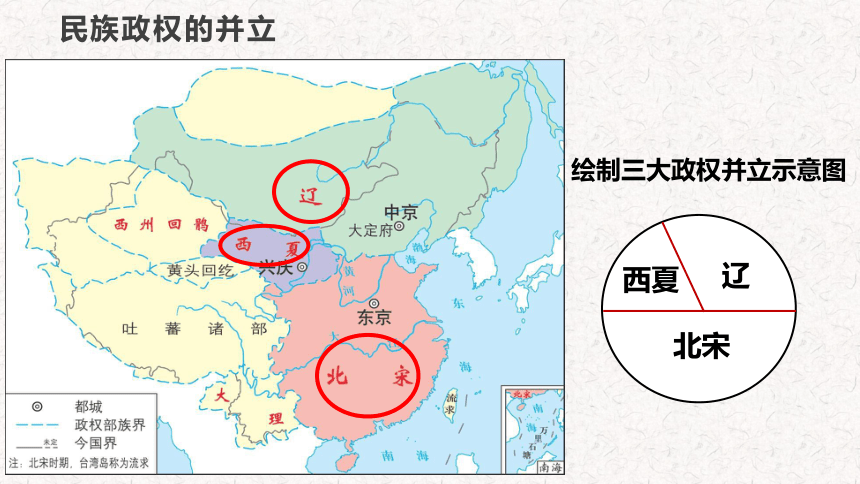

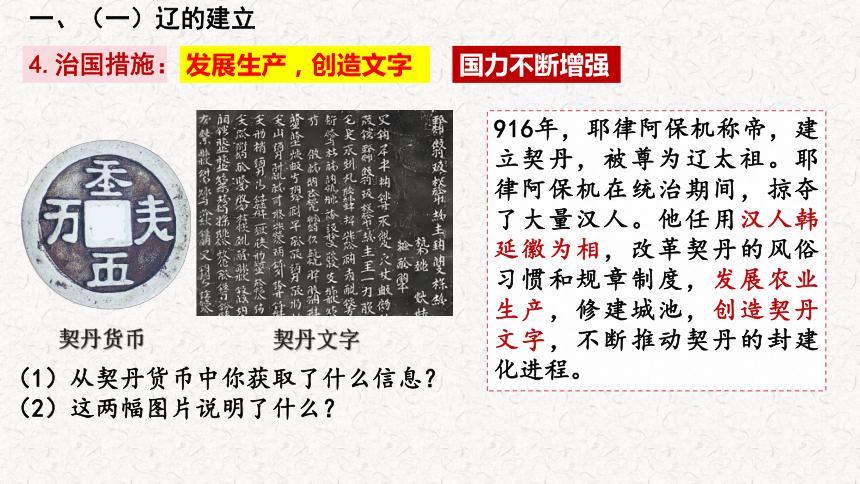

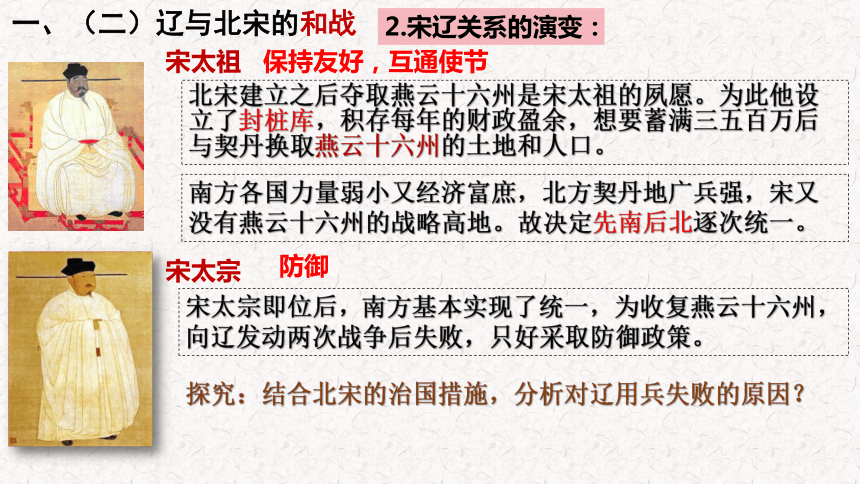

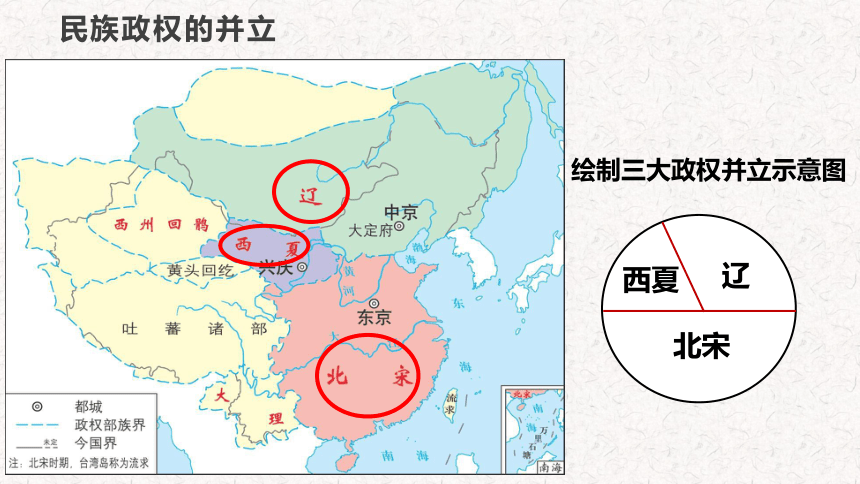

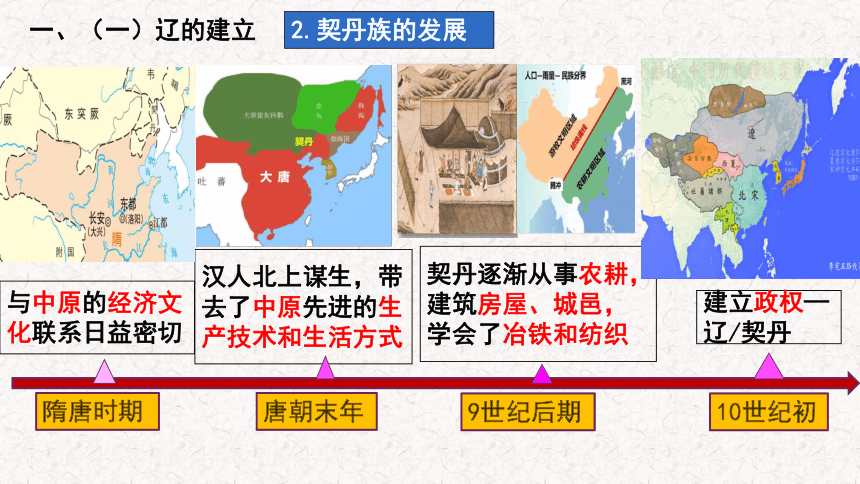

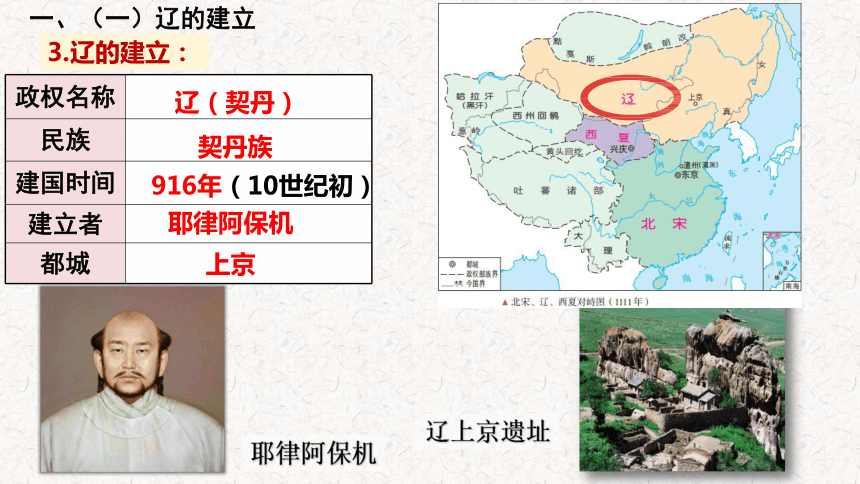

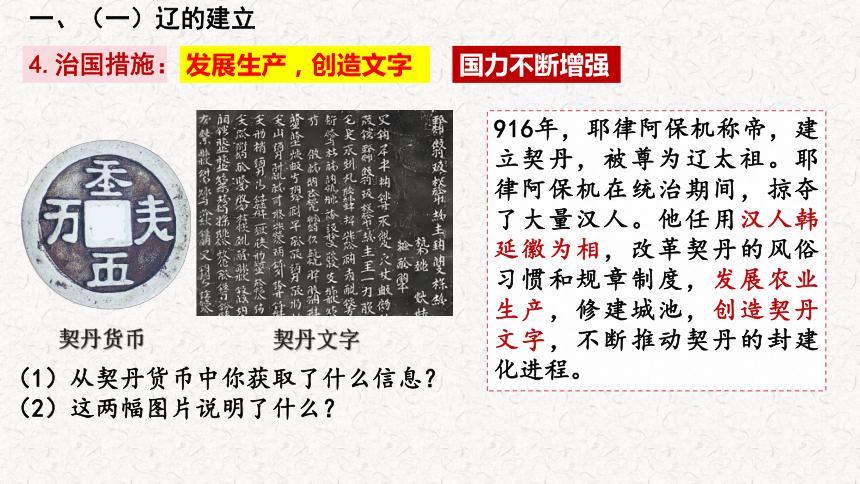

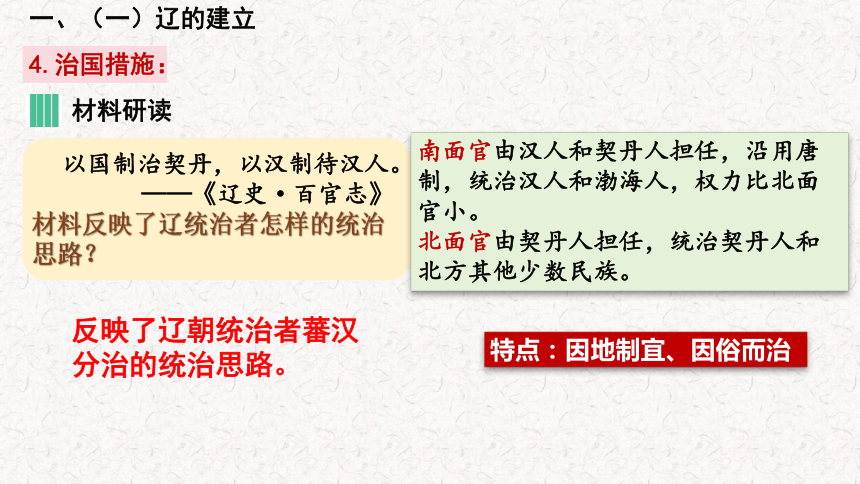

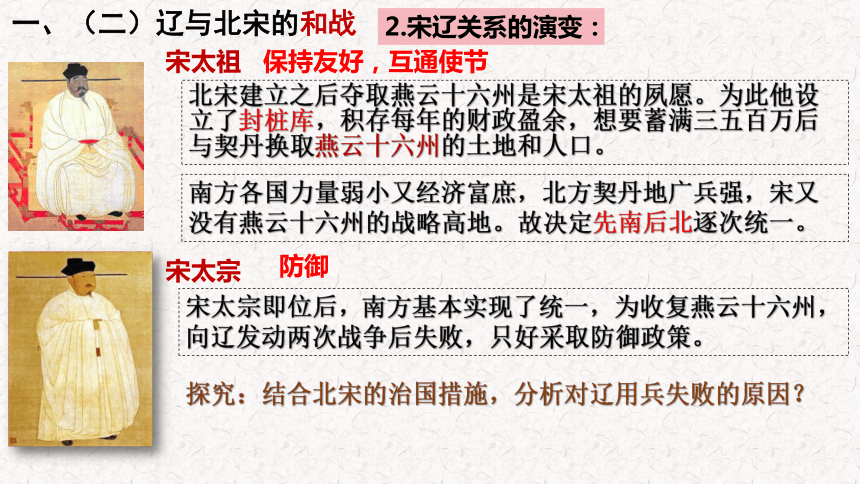

资源预览

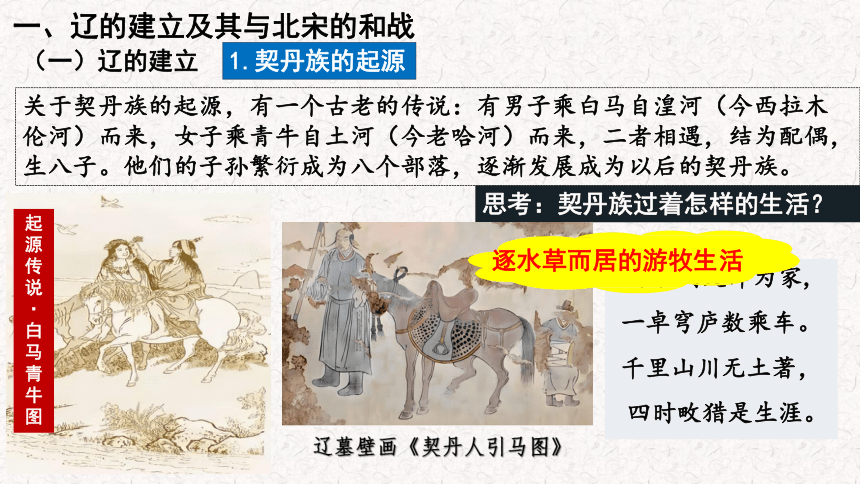

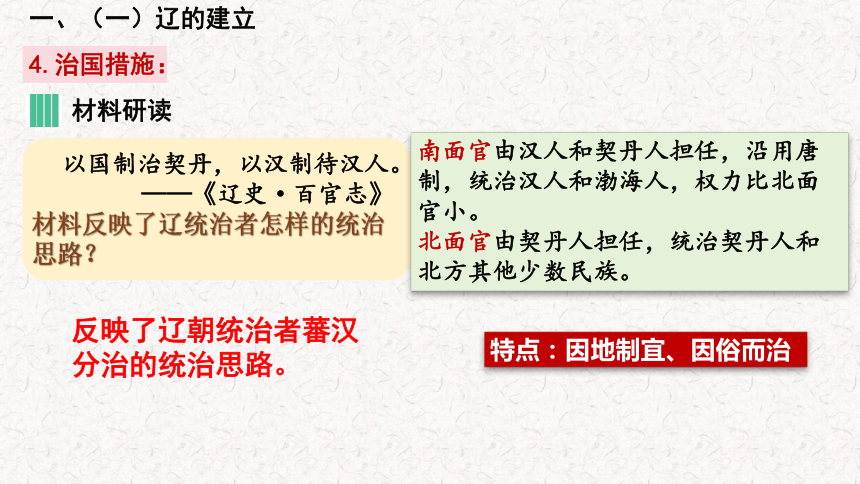

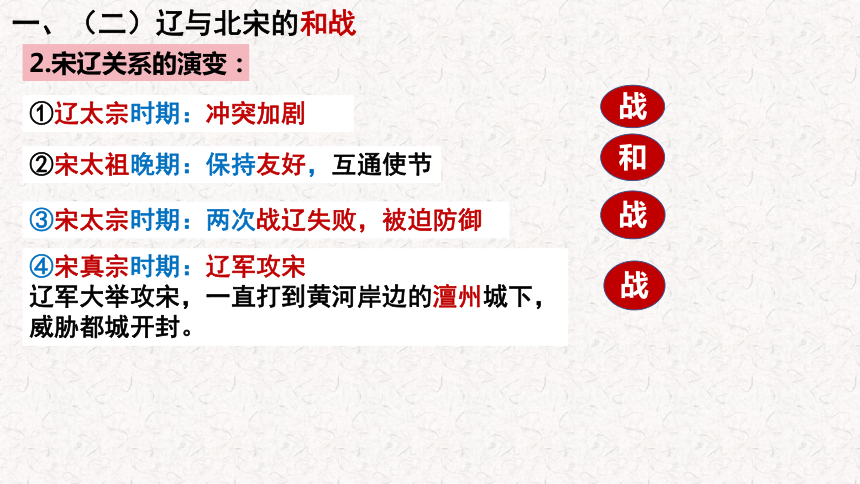

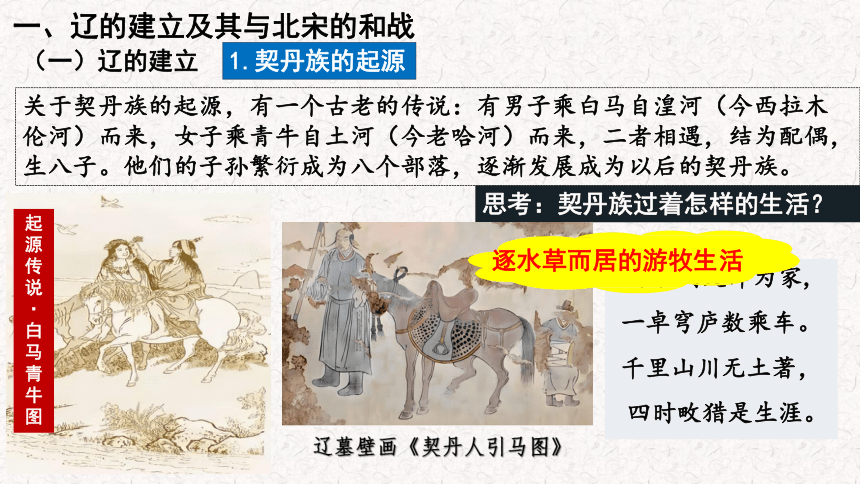

资源预览