资源简介

资源简介

2025年福建省普通高中学业水平选择性考试模拟二

历史

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

1.考古人员在河北的筛子绫罗遗址共发现龙山文化时期房址7座,其中标号F103的房屋西北角的小龛深约40厘米,出土了一些炊煮器残片,龛顶和陶器上有烟炱痕,且距离烧土面较近,据推测该龛既有储物功能,又可以从底部烧火加热。据此可推知,当时

A.农业生产技术提高

B.广泛采用人工取火

C.家庭物资出现结余

D.阶级分化日益明显

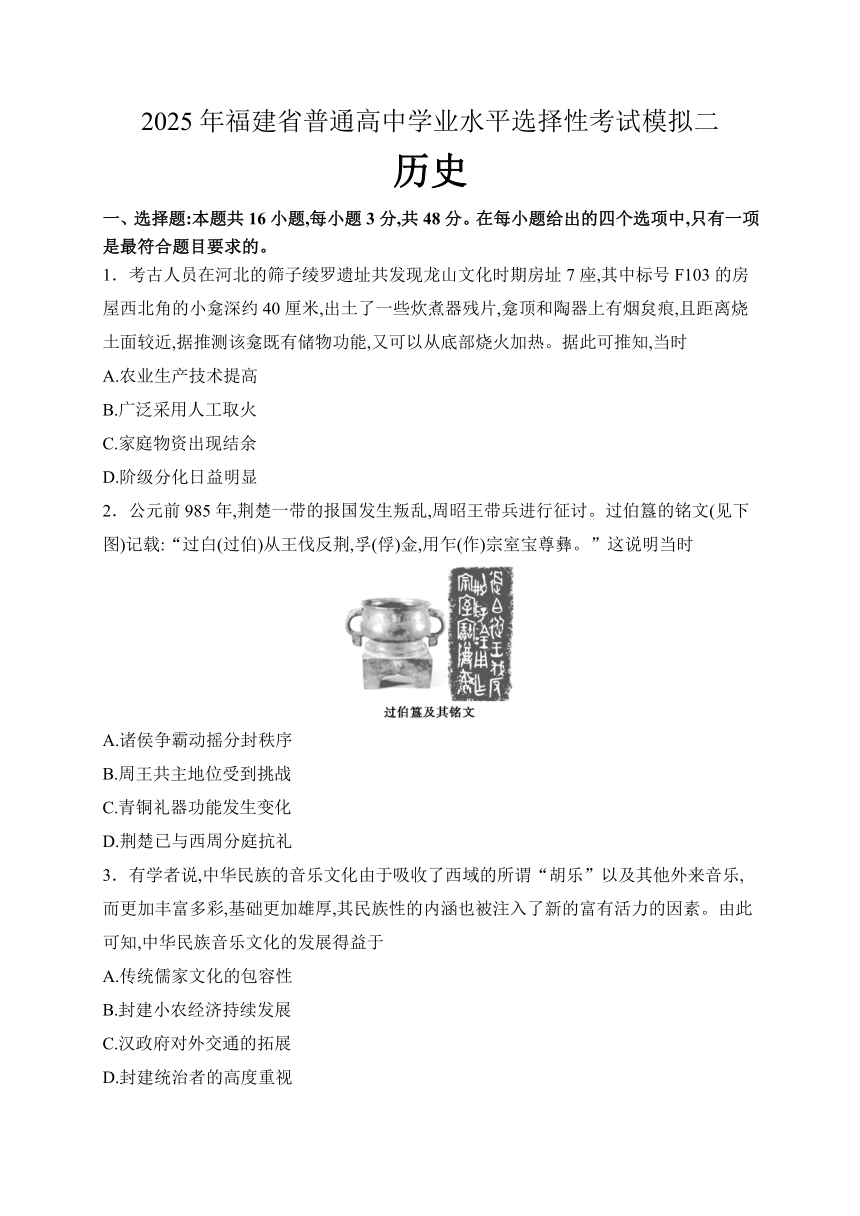

2.公元前985年,荆楚一带的报国发生叛乱,周昭王带兵进行征讨。过伯簋的铭文(见下图)记载:“过白(过伯)从王伐反荆,孚(俘)金,用乍(作)宗室宝尊彝。”这说明当时

A.诸侯争霸动摇分封秩序

B.周王共主地位受到挑战

C.青铜礼器功能发生变化

D.荆楚已与西周分庭抗礼

3.有学者说,中华民族的音乐文化由于吸收了西域的所谓“胡乐”以及其他外来音乐,而更加丰富多彩,基础更加雄厚,其民族性的内涵也被注入了新的富有活力的因素。由此可知,中华民族音乐文化的发展得益于

A.传统儒家文化的包容性

B.封建小农经济持续发展

C.汉政府对外交通的拓展

D.封建统治者的高度重视

4.有学者指出,元朝疆域辽阔,路府数量繁多,中央很难一一统属。因此,元朝设立数目有限的行省,代替中书省对其力所不及的地区进行管理,中央再从大局上对诸行省实施节制,提纲挈领,纲举目张。该学者意在强调元朝

A.边疆管理呈现一体化趋势

B.地方行政层级得到简化

C.地方体制调整的重要价值

D.制度建设汲取前代经验

5.明代某藏书家说:“今书坊相传射利之徒伪为小说杂书,南人喜谈如汉小王(光武)、蔡伯喈(邕)、杨六使(文广),北人喜谈如继母大贤等事甚多。……有官者不以禁杜,士大夫不以为非;或者以为警世之为,而忍为推波助澜者,亦有之矣。”据此可知,当时

A.南北民众读物差异大

B.市民文化发展较为兴盛

C.理学世俗化趋势增强

D.官员借助文学教化民众

6.中国近代民族工业的布局极不合理,全国工厂多集中于沿海各省,其中大多数又设在上海、广州等通商口岸。20世纪30年代初,仅上海一地的工厂,即占全国工厂的48.7%之多。这从本质上反映出

A.通商口岸便利了列强对华侵略

B.近代中国经济的半殖民地性质

C.沿海各省自然经济已基本瓦解

D.交通便利对发展经济的重要性

7.1926年5月3日,第六届农民运动讲习所在广州开学,学时四个多月。这届农民运动讲习所招收来自全国20个省区的300多名学员,是历届农讲所中招收学员最多的一届。第六届农民运动讲习所的开办

A.意在维护革命统一战线

B.彰显了农民革命的作用

C.支持了北伐的胜利进军

D.扩大了共产党的影响力

8.1939年,中共中央山东分局机关报《大众日报》的发刊词中写道:“为大众服务,成为他们精神上的必要因素之一。”《大众日报》常用小说等体裁,刊登一些医疗卫生常识等日常生活需要的内容。可见,《大众日报》

A.重视民众文化启蒙

B.注重依托群众发展

C.主要反映市井人文

D.力求调动民众抗日

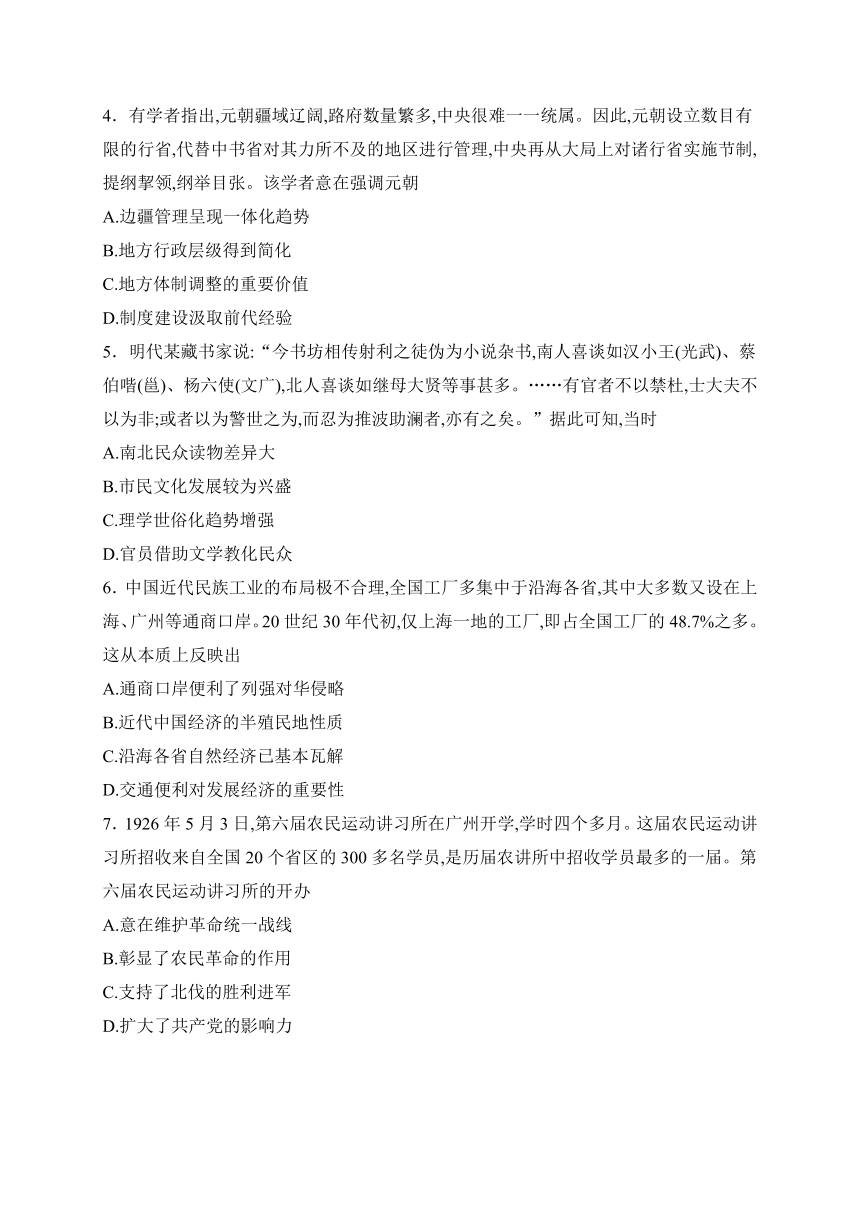

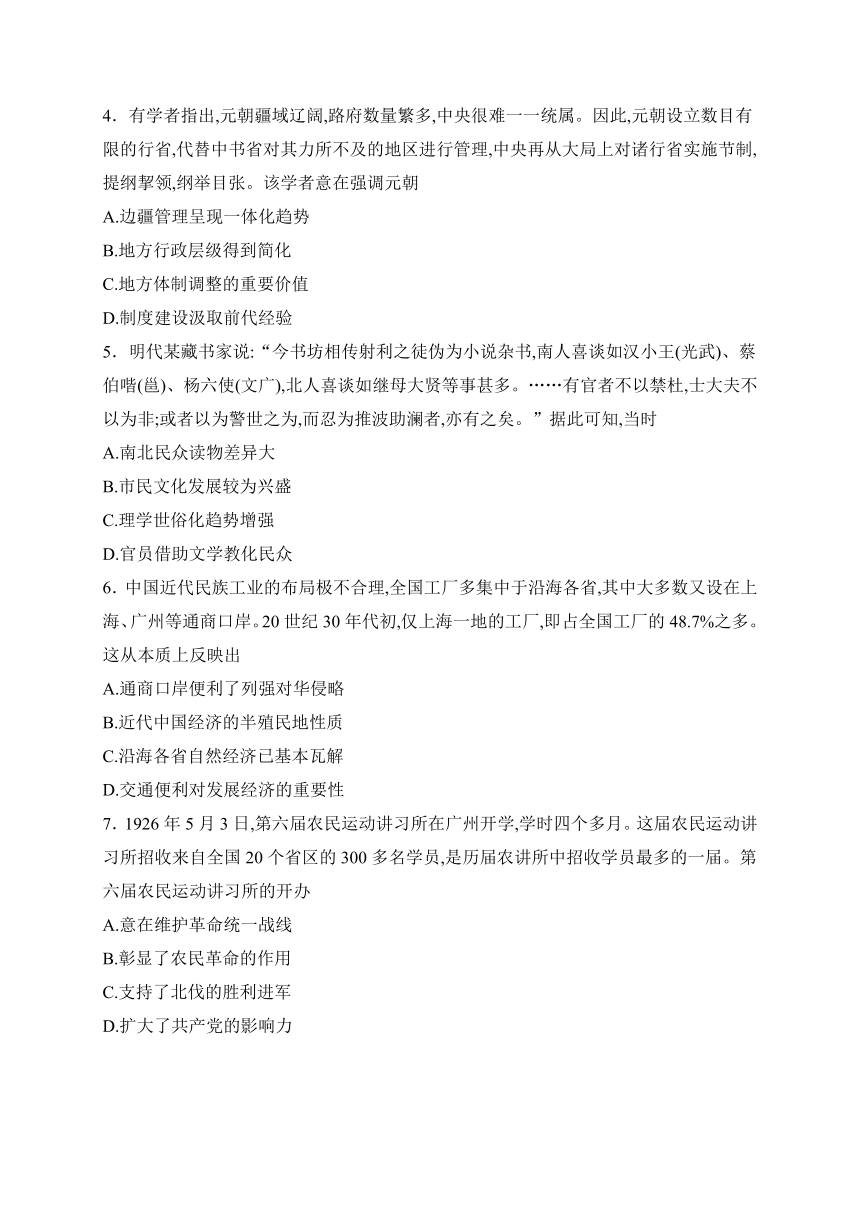

9.下图所示为中国某一时期国内生产总值(GDP)增长率的变化情况。这一变化最有可能出现在

A.1953—1958年

B.1959—1964年

C.1970—1975年

D.1979—1984年

10.1993年12月20日,湖南两家企业(以下称企业A、企业B)在深交所同时挂牌上市,实现了湖南省公开发行股票和上市公司零的突破。彼时的湖南媒体对此报道称:20日,我省两支新股,在深圳股价指数比上个交易日下跌的情况下,收市价和发行价相比,企业A上涨了127.59%,企业B上涨了178.26%。这反映了湖南

A.经济体制改革的深化

B.改革开放成就斐然

C.社会经济结构的巨变

D.经济发展全国领先

11.在古希腊,人们在神庙、公民大会广场、剧场和体育场中频繁进行宴饮、祭祀和审议等集体活动;雅典每年有144天的公共宗教节日;斯巴达公民大部分时间则在训练场和公共食堂度过。这些活动

A.便利了公民直接参与国家管理

B.提升了公民的政治权利

C.增强了城邦的凝聚力和向心力

D.促进了城邦间文化交流

12.《法兰克人史》记载:585年,酒商克里斯托弗听说有大量的酒被运到奧尔良,赶忙前往购买并用船运回;撒克逊人常偕同弗里西亚人到巴黎一带的农村向农家购酒;当时在法兰克王国境内,几乎一切河流都在大量运输葡萄酒。可见,当时的法兰克王国

A.民众的生活奢靡堕落

B.商品经济的发展程度较高

C.城乡经济发展不平衡

D.酒在商品交换中地位重要

13.有学者指出:革命的政治后果是将早已存在的立宪传统以成文法的形式确立起来,以消除王权对议会的干扰和破坏。从某种角度看,《权利法案》的意义并不在于使议会获得多少新的权力,而在于明确划分了议会和王权的权力界限。此言论旨在强调《权利法案》

A.实现了议会对王权的制约

B.并未动摇英国的上层建筑

C.为英国提供稳定的政治环境

D.缺乏实践启蒙思想的精神

14.有学者在介绍圣西门等空想社会主义者的观点时,指出他们同情无产阶级,揭露了资本主义的罪恶,宣传社会主义理论,批评他们把其脑子里所考虑的福音看成是医治社会病态的唯一处方。据此可推知,该学者

A.阐明了社会发展规律

B.揭露了资本家致富秘密

C.接受了阶级斗争观点

D.重申了启蒙运动的精神

15.1929年,苏联同外国资本家签订的技术援助协定有70多项,到1931年增加到124项。在接受技术援助时,苏联注意了项目的选择,使技术援助集中到冶金、机器制造、汽车制造、燃料动力、交通运输、农机制造等部门。这

A.凸显出计划经济体制特征

B.表明苏联得到国际社会普遍认可

C.得益于新经济政策的实施

D.埋下了苏联经济结构失衡的隐患

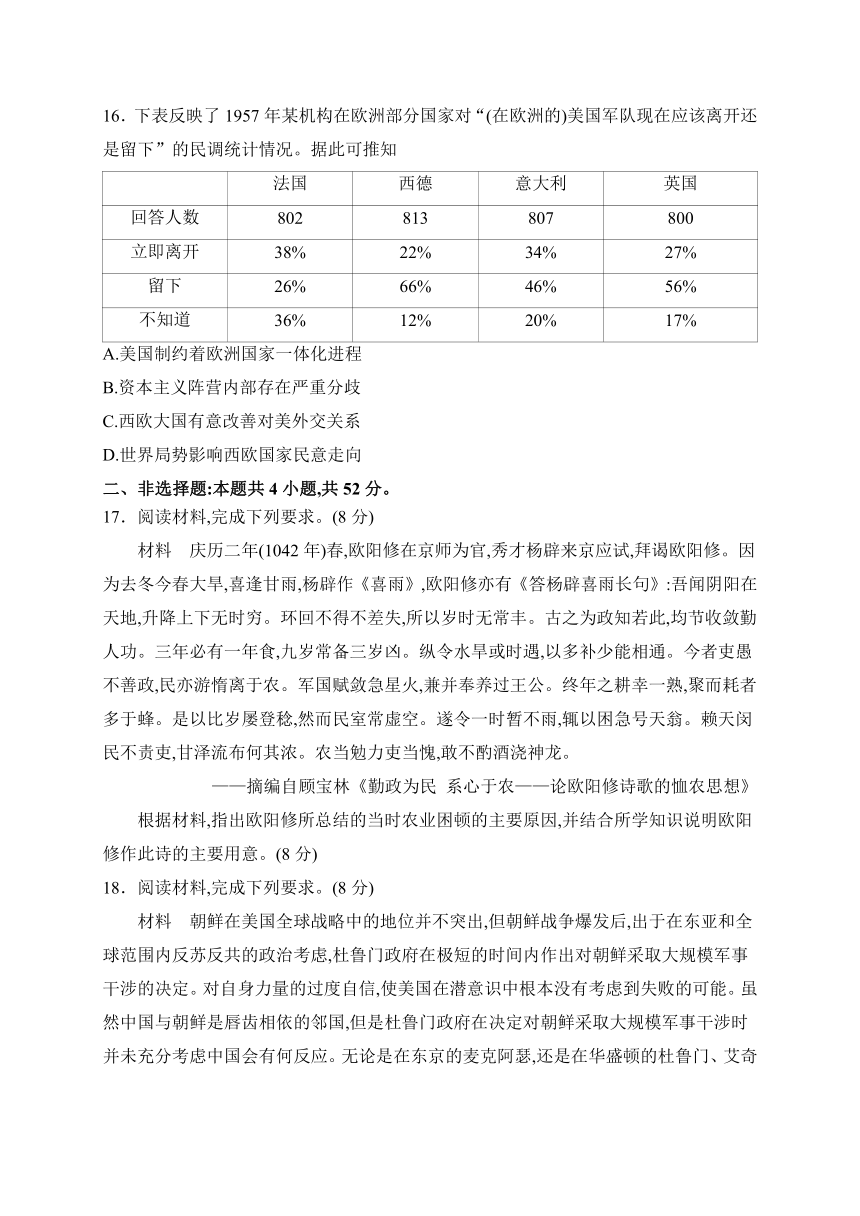

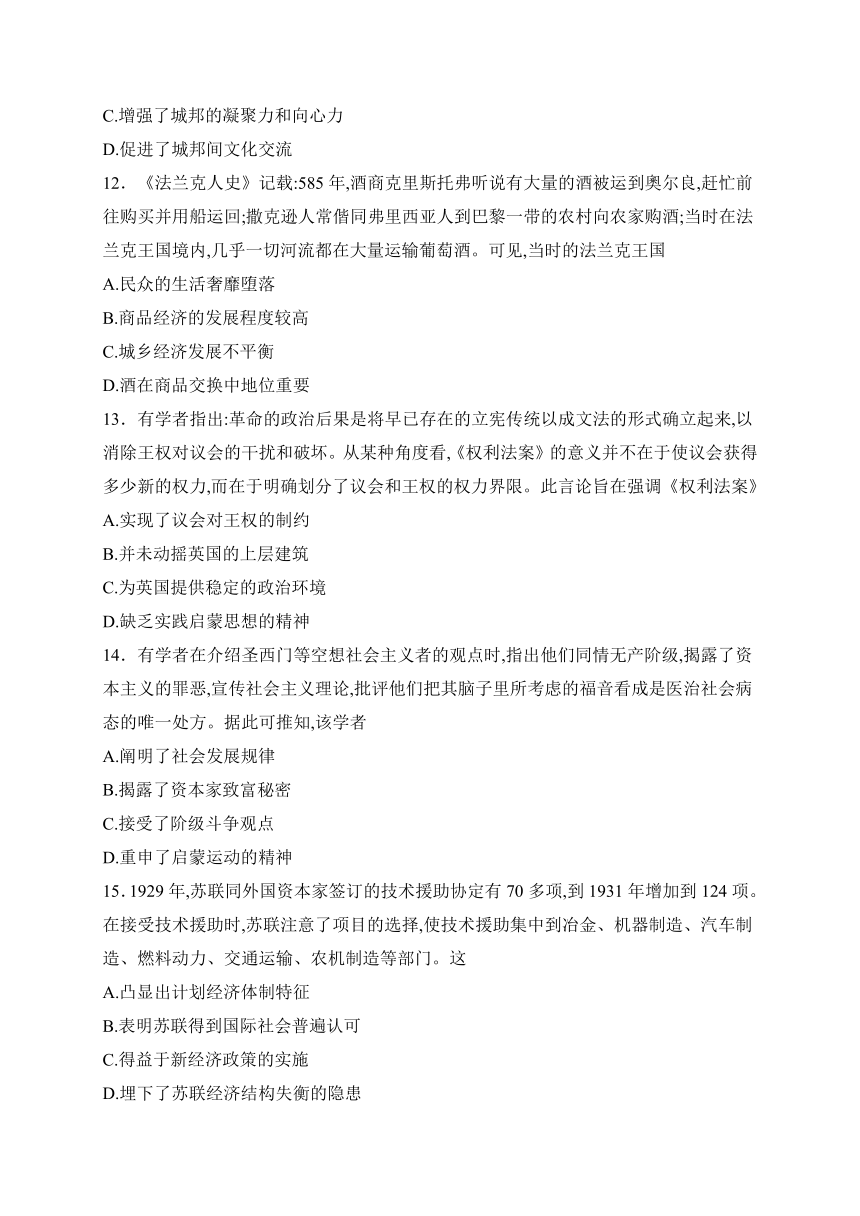

16.下表反映了1957年某机构在欧洲部分国家对“(在欧洲的)美国军队现在应该离开还是留下”的民调统计情况。据此可推知

法国 西德 意大利 英国

回答人数 802 813 807 800

立即离开 38% 22% 34% 27%

留下 26% 66% 46% 56%

不知道 36% 12% 20% 17%

A.美国制约着欧洲国家一体化进程

B.资本主义阵营内部存在严重分歧

C.西欧大国有意改善对美外交关系

D.世界局势影响西欧国家民意走向

二、非选择题:本题共4小题,共52分。

17.阅读材料,完成下列要求。(8分)

材料 庆历二年(1042年)春,欧阳修在京师为官,秀才杨辟来京应试,拜谒欧阳修。因为去冬今春大旱,喜逢甘雨,杨辟作《喜雨》,欧阳修亦有《答杨辟喜雨长句》:吾闻阴阳在天地,升降上下无时穷。环回不得不差失,所以岁时无常丰。古之为政知若此,均节收敛勤人功。三年必有一年食,九岁常备三岁凶。纵令水旱或时遇,以多补少能相通。今者吏愚不善政,民亦游惰离于农。军国赋敛急星火,兼并奉养过王公。终年之耕幸一熟,聚而耗者多于蜂。是以比岁屡登稔,然而民室常虚空。遂令一时暂不雨,辄以困急号天翁。赖天闵民不责吏,甘泽流布何其浓。农当勉力吏当愧,敢不酌酒浇神龙。

——摘编自顾宝林《勤政为民 系心于农——论欧阳修诗歌的恤农思想》

根据材料,指出欧阳修所总结的当时农业困顿的主要原因,并结合所学知识说明欧阳修作此诗的主要用意。(8分)

18.阅读材料,完成下列要求。(8分)

材料 朝鲜在美国全球战略中的地位并不突出,但朝鲜战争爆发后,出于在东亚和全球范围内反苏反共的政治考虑,杜鲁门政府在极短的时间内作出对朝鲜采取大规模军事干涉的决定。对自身力量的过度自信,使美国在潜意识中根本没有考虑到失败的可能。虽然中国与朝鲜是唇齿相依的邻国,但是杜鲁门政府在决定对朝鲜采取大规模军事干涉时并未充分考虑中国会有何反应。无论是在东京的麦克阿瑟,还是在华盛顿的杜鲁门、艾奇逊都按照他们自己的战略逻辑一致认为中国没有出兵的可能。正是对中国的傲慢和偏见使美国陷入了立国以来第一次无法取胜的海外战争。

——摘编自陈新田、张波《美国迅速介入朝鲜战争的原因》

根据材料并结合所学知识,说明美国判定中国不会出兵朝鲜的理由。(8分)

19.阅读材料,完成下列要求。(24分)

材料一 在秦朝中央集权制下,皇帝直接统治全国所有的郡县,乃至乡村。这一时期的乡里制度下,乡官主要有三老、啬夫、游徼、乡佐,里吏主要有里正、父老、什长、伍长等。由于秦朝废除“井田制”,实行“名田制”,名籍制度就成了乡村治理的重要补充形式。隋文帝时期,“罢州县乡官”。隋朝基层行政建制逐渐由乡官制向职役制转变。科举制经过唐朝的发展日臻完善,各人“怀牒自列”到各自的地方政府报名参加中央的考试,这就打开了底层民众进入政权组织的通道,使政府与社会紧密联系。这些参加科举的知识分子回到农村后,成为以后作为乡村治理精英的士绅们的重要来源。王安石变法后,保甲制在宋朝乡村基层中一直起着重要的作用。至元七年(1270年),元朝开始在北方各地农村推行“村社制”。因为“社”具有民间组织的互助性,更易于管理民众,其地位越来越高,以致人们往往以村社作为元代的乡村基层组织。雍正元年(1723年),清政府推行摊丁入亩,保甲制逐渐取代了里甲制度。国家行政权力的边陲是县级,县级以下实行以代表皇权的保甲制度为载体,以体现族权的宗族组织为基础,以拥有绅权的士绅为纽带的乡村自治政治。

——摘编自王宇翔、陈建华《中国古代乡村治理模式的影响因素、特点及其变迁》

材料二 10世纪时,英格兰杂乱无章的地方区划逐渐发展为郡区制。郡的最高长官为郡长和郡守,二者共同作为中央政府在地方的代理人。郡长是国王在地方的代表,由国王或贤人会议选任,主要职责为征税、征集军队、传达国王的军事命令和维持地方秩序等。郡守是郡长在郡中的行政代理,有权统辖郡法庭。14世纪中期,英国国王在地方设置了治安法官职位,治安法官主要负责维持治安,履行监督职能。15世纪后期至伊丽莎白一世在位期间(1558—1603年),议会颁布法律阐明其地方治安管理权和司法权达309项。此期间的地方治安法官多来自地方贵族和乡绅,他们既没有薪金,也不是专职官僚。尽管国王将治安法官作为国家在地方的代理人,但治安法官基于自身的地位,常常将地方利益置于首位,并根据本地区(包括郡、市镇和教区)的情况灵活、变通地执行中央命令。

——摘编自孙宏伟《英国地方自治体制研究》

(1)根据材料一,简述中国古代乡村社会治理的变化 。(9分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括中世纪英国地方自治探索中蕴含的治国理政理念。(9分)

(3)综合上述材料并结合所学知识,简要谈谈你对地方自治与国家治理关系的认识。(6分)

20.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料 下图所示为新中国的工业布局调整。

根据材料并结合所学知识,谈谈你对新中国成立以来我国工业布局调整的理解。(要求:表述成文,持论有据,论述充分,逻辑清晰。)(12分)

【参考答案】

1. C 【命题意图】本题考查原始社会生产与生活,意在考查学生获取和解读信息、解释历史现象的能力,渗透了时空观念、史料实证和历史解释等核心素养。

【解题分析】材料指出房屋遗址中存在多处用以储物并进行食品加工的构造,这可用于说明当时居民有较为强烈的储物需求,据此判断,当时家庭物资有所结余,故C项正确。仅从材料信息无法判断当时农业生产技术的状况,排除A项;材料未反映当时使用什么方式生火,排除B项;材料并未反映当时阶级分化的情况,排除D项。

2. B 【命题意图】本题考查西周时期的分封体制,意在考查学生获取和解读历史信息、逻辑推理的能力,渗透了史料实证、时空观念、历史解释等核心素养。

【解题分析】从题干信息及青铜器铭文的内容可看出,周昭王南征反叛的报国,这从侧面说明当时周王的天下共主地位已经遭到挑战,故B项正确;题干只涉及报国一个地方反叛,不能得出诸侯争霸的结论,排除A项;青铜礼器具有祭祀、丧葬等功用,仅凭题干中的信息无法得出“青铜礼器功能发生变化”,排除C项;题干中反叛的报国与西周属于地方和中央的关系,二者还未达到平等对抗的程度,不能用“分庭抗礼”来表示,排除D项。

3. C 【命题意图】本题考查汉代对外交流与艺术发展,意在考查学生获取和解读信息、运用所学知识解决历史问题的能力。

【解题分析】根据材料“吸收了西域的所谓‘胡乐’以及其他外来音乐”可知,中华民族音乐文化的发展得益于外来音乐,结合所学知识可知,汉武帝时期,张骞打通了西域等地区与中国内地交流的通道,促进了不同区域间的艺术交流,推动了中华民族音乐的发展,故C项正确。材料强调的是不同区域间的交流对民族音乐发展的影响,不是中国文化的包容性,排除A项;封建小农经济持续发展的说法不符合史实,排除B项;材料说明中华民族音乐发展得益于艺术交流而不是统治者的重视,排除D项。

4. C 【命题意图】本题考查元代行省制,意在考查学生获取和解读材料有效信息、辨析人物观点的能力,渗透了唯物史观、时空观念、历史解释等核心素养。

【解题分析】由材料可知,该学者认为,元朝正是出于有效统属地方的需要而推行了行省制,且行省制成功协调了中央、地方的关系,即发挥了在稳定地方秩序方面的重要价值,故C项正确。材料未涉及边疆管理的信息,排除A项;元代地方行政层级相对前代更为复杂,排除B项;材料中没有“汲取前代经验”的信息,排除D项。

5. B 【命题意图】本题考查明代市民文化的发展,意在考查学生获取和解读信息的能力,渗透了唯物史观、史料实证等核心素养。

【解题分析】由材料可知,明代小说杂书等对社会民众影响较大,以至于“有官员不以禁杜,士大夫不以为非”,甚至有人“以为警世之为”,这反映出当时市民文化的兴盛,B项正确。南北方的小说杂书只是在故事主角和内容上有所差异,但都是小说杂书,本质上是一样的,排除A项;材料强调的是市民文化的发展,不是理学的发展,C项在材料中体现不出,排除;材料没有涉及政府官员借助文学教化民众,排除D项。

6. B 【命题意图】本题考查近代中国经济的特点,意在考查学生认识和解释历史现象的能力。

【解题分析】由材料并结合所学知识可知,中国近代民族工业主要集中于沿海各省,这主要是因为这些地方率先遭受列强的侵略,自然经济瓦解较早,客观上为民族工业的发展提供了市场和劳动力等条件,从本质上反映出近代中国经济的半殖民地性质,B项正确。A项不符合材料主旨,排除;C项说法过于夸大,自然经济在沿海农村中依旧存在,排除;交通便利有利于经济发展,但D项与材料主旨无关,排除。

7. C 【命题意图】本题考查国民革命,意在考查学生解读信息、分析历史问题的能力,渗透了时空观念、家国情怀、历史解释等核心素养。

【解题分析】第六届农民运动讲习所培养了一大批农民运动干部,学员毕业后回到全国各地从事农民运动的组织领导工作,从而极大地促进了全国农民运动的发展,有力地支持了北伐战争,故C项正确。农民运动讲习所的开办意在推动国民革命,而不是维护革命统一战线,排除A项;讲习所的开办有利于推动农民革命,而没有彰显农民革命的作用,排除B项;D项与材料主旨不符,排除。

8. B 【命题意图】本题考查中国共产党在山东抗日根据地的舆论宣传,旨在考查学生获取和解读材料信息、解释历史现象的能力。

【解题分析】由材料可知,《大众日报》在体裁上充分考虑了广大群众的阅读水平和接受程度,在宣传内容选取上注意满足广大群众日常生活需要,这都反映出《大众日报》注重依托群众办报的理念,故B项正确。材料中没有与文化启蒙相关的信息,排除A项;《大众日报》依托群众办报,不等同于《大众日报》主要反映市井人文,C项对材料理解错误,排除;材料没有体现《大众日报》“力求调动民众抗日”,D项与材料主旨不符,排除。

9. D 【命题意图】本题考查改革开放后中国经济领域取得的巨大进步及其成因分析,意在考查学生获取和解读信息的能力,渗透了时空观念、史料实证、家国情怀等核心素养,突出创新性、应用性考查要求。

【解题分析】据图可知,该时期中国国内生产总值增长率一直为正增长,且后半段呈快速增长趋势,这与1979—1984年经济体制改革时期的情况相符,故选D项。1958年,“大跃进”和人民公社化运动破坏了生产力,国内生产总值增长率应有所下降,排除A项;1959—1961年是三年经济困难时期,国内生产总值增长率应呈负增长,排除B项;周恩来、邓小平分别于1972年和1975年对经济进行整顿,国内生产总值增长率在这段时期应有所上升,排除C项。

10. A 【命题意图】本题以湖南省股票上市设置问题情境,考查“经济体制改革”等必备知识,意在考查学生获取和解读信息、调动和运用知识、描述和阐释历史现象的能力,渗透了史料实证、时空观念、历史解释等核心素养。

【解题分析】据材料“1993年12月20日,湖南两家企业(以下称企业A、企业B)在深交所同时挂牌上市”等信息可知,这一时期湖南两家企业在深交所挂牌上市,实现了湖南省公开发行股票和上市公司零的突破,这是湖南省经济体制改革深化的结果,故A项正确。仅凭两支股票上市,不能得出改革开放成就斐然的结论,排除B项;材料未涉及经济结构问题,排除C项;材料中没有湖南与其他地方经济发展的对比信息,故无法得出湖南经济发展全国领先的结论,排除D项。

11. C 【命题意图】本题考查古代希腊政治特点,意在考查学生获取和解读信息、得出历史结论的能力。

【解题分析】根据材料可知,古希腊城邦在公共空间举行集体活动,公民长期参与公共活动有助于增强公民对城邦的认同感和凝聚力,故C项正确。材料没有反映公民直接参与国家管理及公民的政治权利提升,排除A、B两项;材料反映的是城邦内部活动,没有体现城邦间的文化交流,排除D项。

12. D 【命题意图】本题考查西欧中世纪商业的发展,意在考查学生提取信息、解读信息的能力,渗透了时空观念、历史解释等学科素养,突出基础性和综合性考查要求。

【解题分析】从材料“撒克逊人常偕同弗里西亚人到巴黎一带的农村向农家购酒”可知,中古时期的法兰克王国已经有了酒这一商品的交换;由材料“当时在法兰克王国境内,几乎一切河流都在大量运输葡萄酒”可以推测出酒在当时的法兰克王国是重要的商品,在商品交换中地位重要,故D项正确。材料体现了法兰克王国已经有了商品交换,但不能说明民众的生活奢靡堕落,排除A项;585年为西欧封建社会初期,自给自足的自然经济仍占主体,“商品经济的发展程度较高”的说法不符合史实,排除B项;材料中未涉及城乡经济发展状况,排除C项。

13. C 【命题意图】本题考查英国《权利法案》,意在考查学生获取和解读材料有效信息、认识历史现象的能力。

【解题分析】由材料可知,该学者认为,《权利法案》的实际意义是明确划分了议会和王权的权力界限,使双方此后得以避免再因权限模糊而发生严重的权力冲突,英国也因此获得了一个长期稳定的政治环境,故C项正确。A、B、D三项对材料主旨理解错误,排除。

14. C 【命题意图】本题考查马克思主义的诞生与传播,意在考查学生获取和解读信息、辨识历史人物观点的能力,渗透了唯物史观、时空观念、历史解释、家国情怀等核心素养。

【解题分析】由材料可知,该学者认为圣西门等人之所以是空想社会主义者,就在于他们把“福音看成是医治社会病态的唯一处方”,也就是认为空想社会主义者并没有找到推翻资本主义的途径和社会力量,这从侧面说明该学者接受了阶级斗争观点,故C项正确。阐明社会发展规律是《共产党宣言》的重要内容之一,排除A项;揭露资本家通过剥削工人而致富的是《资本论》中的剩余价值学说,排除B项;该学者肯定了空想社会主义的进步性,并非重申启蒙运动的精神,排除D项。

15. D 【命题意图】本题考查苏联的工业化,意在考查学生获取和解读历史信息的能力,渗透了唯物史观、时空观念等核心素养。

【解题分析】由材料可知,苏联有选择地接受外国技术援助,且技术援助集中于重工业部门,这体现出苏联优先发展重工业的特色,埋下了苏联国民经济结构失衡的隐患,D项正确。材料只是强调苏联有选择地接受外国技术援助,体现不出计划经济体制的特征,排除A项;B项说法夸大,且在材料中体现不出,排除;结合所学知识可知,新经济政策在1929年已经在事实上停止了,排除C项。

16. D 【命题意图】本题考查二战后的美国与西欧的关系,意在考查学生获取和解读信息、得出历史结论的能力,渗透了唯物史观、史料实证、历史解释等核心素养。

【解题分析】材料表明除法国之外的其他几个主要西欧大国的多数民众都认为美国军队应该留在欧洲,结合所学知识可知,此时美苏两极格局的形成以及美苏冷战对抗的加剧,使得西欧国家希望借助美国在欧洲的驻军来抵御苏联的威胁,以便更好地保卫自身安全,即世界局势影响西欧国家民意走向,故D项正确。结合所学知识可知,此时的美国支持欧洲一体化进程,因为西欧国家的联合,可以更好地维护资本主义秩序,有助于巩固以美国为首的资本主义阵营,排除A项;材料反映出法国与其他几个主要西欧大国在美国驻军问题上存在分歧,不能体现出资本主义阵营内部存在着严重的分歧,排除B项;结合所学知识可知,二战后,美国通过实行马歇尔计划等措施,与西欧国家建立了较为密切的同盟关系,所以“西欧大国有意改善对美外交关系”是对材料信息的错误解读,也与史实不符,排除C项。

17. 主要原因:为政者“愚不善政”;百姓“游惰离于农”;贵族、官僚大肆兼并土地;赋税烦苛,急如星火;想不劳而获、坐享其成者众多;等等。(4分)

主要用意:呼吁为政者勤政善政,督民务农;居安思危,丰年防灾。(4分)

【解题分析】本题考查古代中国粮食安全问题。试题内容新颖,要求学生阅读材料并最大限度地提取有效信息,调动和运用所学知识,正确理解历史现象,并对历史现象进行分析和总结。本题设有两小问,一是要求学生提取材料信息,指出欧阳修所总结的当时农业困顿的主要原因,二是说明欧阳修作诗的主要用意。第一小问的答题关键是全面提取材料信息,如材料中“吏愚不善政”“民亦游惰离于农”“军国赋敛急星火”“兼并奉养过王公”“聚而耗者多于蜂”等关键信息。回答第二小问,学生须理解全诗主旨以把握欧阳修的主要用意。

18. 理由:中国国内面临着恢复国民经济、肃清在中国大陆的国民党残余军队等严峻任务;新中国军事实力与美国相差悬殊;台湾方向是新中国的重点战略方向;美国高层对中国的傲慢和偏见;等等。(8分)

19. (1)变化:由官府直接管理发展到间接管理;官方的主导作用弱化,宗族、士绅作用日益突出;乡村的自治权逐步得到认可。(9分)

(2)理念:分权制衡;法治原则;地方自治;民众参与;等等。(9分)

(3)认识:地方自治与国家治理是相互影响、相互促进的关系。在国家治理的过程中,地方自治发挥着重要作用,而国家治理也为地方自治提供支持和保障。只有实现地方自治与国家治理的良性互动,才能实现国家的稳定、繁荣和地方的发展。(6分,言之有理即可)

20. [示例]

理解:新中国成立以来的工业布局调整具有阶段性。(1分)

阐述:近代以来,我国工业主要集中在沿海和沿江一带,布局极不合理。新中国成立后,特别是“一五”计划期间,为了开展社会主义工业化和便于接受苏联援助,我国在东北、华北、华东和华中地区建设了大量厂矿企业,由此建立了相对独立的工业体系,一定程度上改善了我国的工业布局。20世纪60年代,伴随着中苏关系的恶化和适应“备战”的需要,国家采取了对中西部倾斜的政策,开始了“三线建设”,这对于开发内地资源,改变工业布局不平衡的局面,促进中西部地区的经济发展具有一定的积极意义。20世纪70年代以来,伴随着国际局势的逐渐好转,尤其是改革开放的进行,我国将工业投资重点转向沿海地区,从而促进了东部地区经济的迅速发展。20世纪90年代以来,伴随着经济全球化的发展,我国启动区域协调发展战略,尤其是通过实施西部大开发、振兴东北地区等老工业基地、促进中部地区崛起、鼓励东部地区率先发展,形成东中西互动、优势互补、相互促进、共同发展的新格局。(9分,任选三个时期即可,每个时期的背景、表现及影响各占1分)

总之,新中国成立以来,工业布局的每一次调整都是国内外形势综合发展的结果,总体上工业布局日益呈现出协调发展的趋势。(2分)

(“示例”仅作阅卷参考,不作为唯一标准答案)

展开更多......

收起↑

资源预览

资源预览

资源预览

资源预览