资源简介

资源简介

(共18张PPT)

第20课

明清时期社会经济的发展

教学目标:

1.知道明清时期农业生产的恢复和发展、手工业和商业的发展、人口的增长等基本内容,了解明清时期社会经济的发展状况,认识生产力发展对社会变革的推动作用。

2.了解明清时期的经济改革和全球性经济互动,认识明清时期社会经济发展的内因和外因,学会多渠道获取历史信息,揭示历史表象背后的深层因果关系。

3.分析清朝前期人口增长的原因,初步了解人口增长与自然环境、社会发展之间的关系。

农业生产的恢复和发展

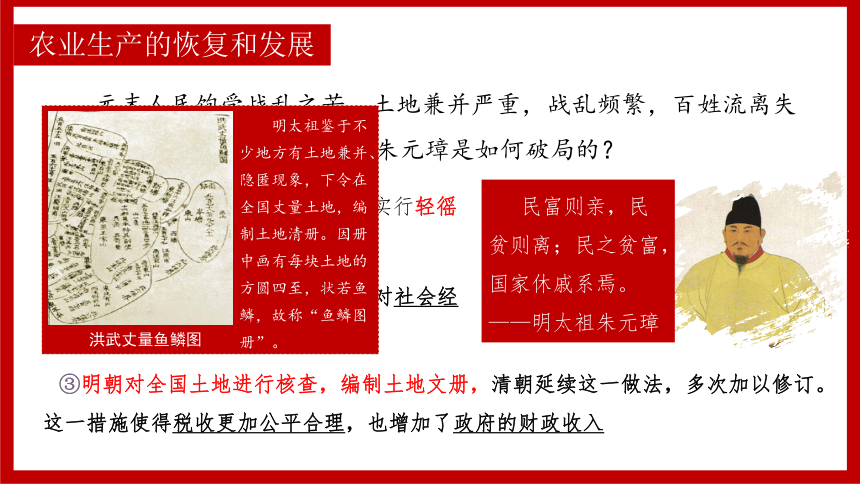

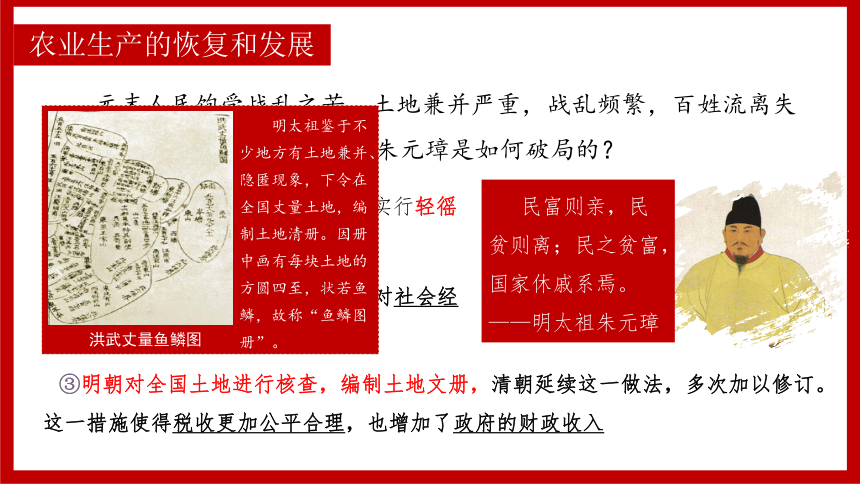

元末人民饱受战乱之苦,土地兼并严重,战乱频繁,百姓流离失所,生活困苦。明朝开国皇帝朱元璋是如何破局的?

③明朝对全国土地进行核查,编制土地文册,清朝延续这一做法,多次加以修订。这一措施使得税收更加公平合理,也增加了政府的财政收入

①明太祖允许民众开垦荒闲田地,实行轻徭薄赋、休养生息的政策。

②明朝还组织大规模的移民屯田,对社会经济的恢复与发展发挥了重要作用

民富则亲,民贫则离;民之贫富,国家休戚系焉。

——明太祖朱元璋

明太祖鉴于不少地方有土地兼并、隐匿现象,下令在全国丈量土地,编制土地清册。因册中画有每块土地的方圆四至,状若鱼鳞,故称“鱼鳞图册”。

洪武丈量鱼鳞图

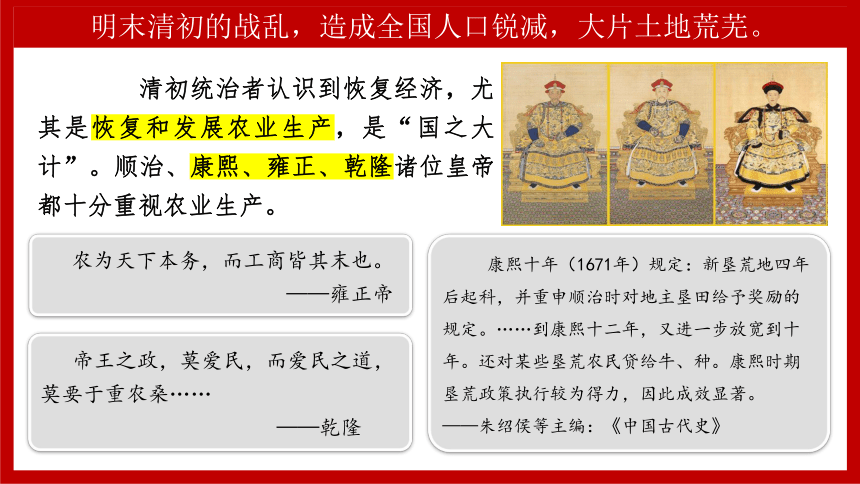

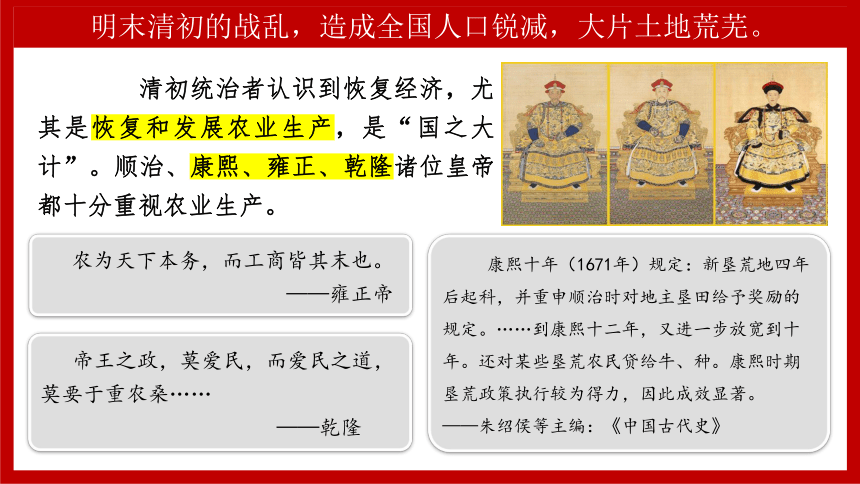

明末清初的战乱,造成全国人口锐减,大片土地荒芜。

清初统治者认识到恢复经济,尤其是恢复和发展农业生产,是“国之大计”。顺治、康熙、雍正、乾隆诸位皇帝都十分重视农业生产。

农为天下本务,而工商皆其末也。

——雍正帝

帝王之政,莫爱民,而爱民之道,莫要于重农桑……

——乾隆

康熙十年(1671年)规定:新垦荒地四年后起科,并重申顺治时对地主垦田给予奖励的规定。……到康熙十二年,又进一步放宽到十年。还对某些垦荒农民贷给牛、种。康熙时期垦荒政策执行较为得力,因此成效显著。

——朱绍侯等主编:《中国古代史》

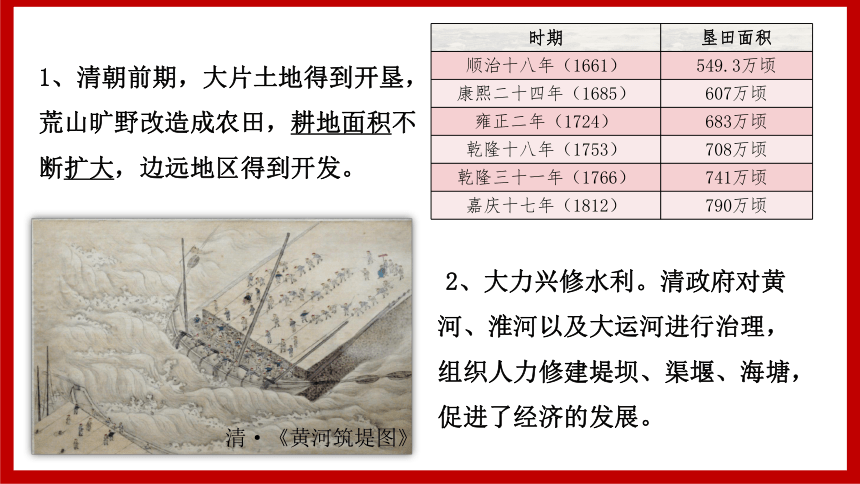

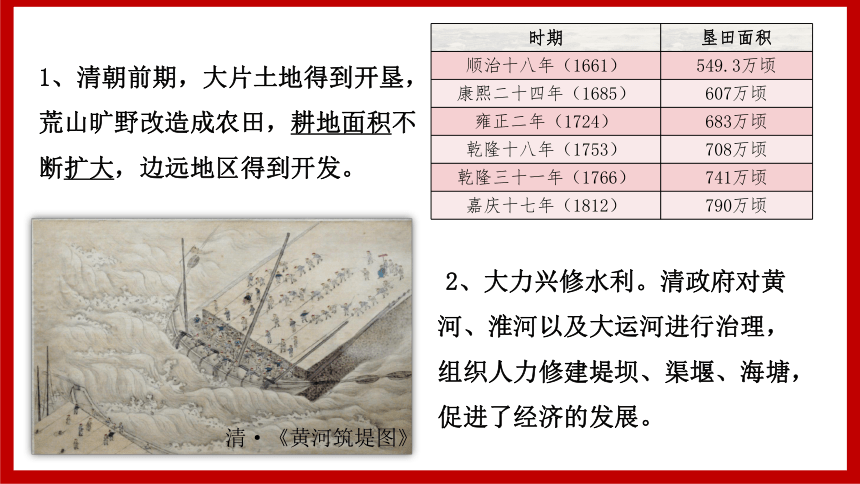

1、清朝前期,大片土地得到开垦,荒山旷野改造成农田,耕地面积不断扩大,边远地区得到开发。

时期 垦田面积

顺治十八年(1661) 549.3万顷

康熙二十四年(1685) 607万顷

雍正二年(1724) 683万顷

乾隆十八年(1753) 708万顷

乾隆三十一年(1766) 741万顷

嘉庆十七年(1812) 790万顷

2、大力兴修水利。清政府对黄河、淮河以及大运河进行治理,组织人力修建堤坝、渠堰、海塘,促进了经济的发展。

清·《黄河筑堤图》

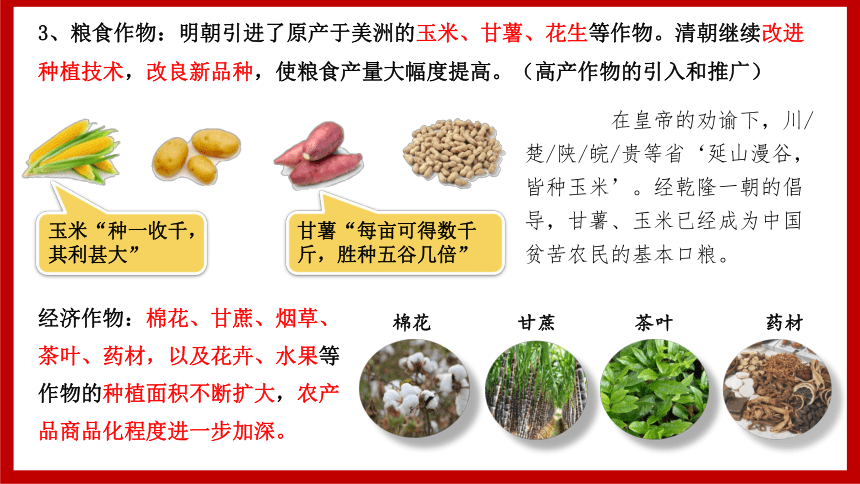

3、粮食作物:明朝引进了原产于美洲的玉米、甘薯、花生等作物。清朝继续改进种植技术,改良新品种,使粮食产量大幅度提高。(高产作物的引入和推广)

玉米“种一收千,其利甚大”

甘薯“每亩可得数千斤,胜种五谷几倍”

在皇帝的劝谕下,川/楚/陕/皖/贵等省‘延山漫谷,皆种玉米’。经乾隆一朝的倡导,甘薯、玉米已经成为中国贫苦农民的基本口粮。

经济作物:棉花、甘蔗、烟草、茶叶、药材,以及花卉、水果等作物的种植面积不断扩大,农产品商品化程度进一步加深。

药材

茶叶

棉花

甘蔗

清朝以前,江南盛产稻米,养鱼业已经很发达,被誉为鱼米之乡,有“苏湖熟,天下足”的谚语。到了清中期,江汉平原、洞庭湖和湘江沿岸地区,普遍推广玉米、甘薯等作物的种植,粮食产量有较大的提高。当时的湖广地区成了新的商品粮食基地,有“湖广熟,天下足”的谚语。

思考:农业生产恢复和发展的意义

(1)有利于社会的稳定和繁荣;

(2)对手工业和城镇商品经济的发展起到了推动的作用;

(3)促进了清朝前期人口的增加。

手工业和商业的发展

明朝时,手工业和商业在前代的基础上继续发展。棉纺织业逐渐从南方向北方推广。涌现出一批手工业生产基地。松江是棉纺织业中心,苏州是丝织业中心,景德镇是制瓷中心。这一时期的手工业制品畅销海内外。

清朝前期,丝织、棉织、印染、制瓷等行业,品种繁多,产品精良。当时已出现了比较成熟的手工工场,其中有些颇具规模,如江宁著名的大机户,有的拥有织机五六百张;佛山镇经营棉织业的手工工场达2500家,织工超过50000人。

佛山镇经营棉织业的手工工场达2500家,织工超过50000人。

郡城之东,皆习机业……工匠各有专能,匠有常主,计日受值。

吴江盛泽镇“以棉绫为业,商贾贩缯(丝织品),远近幅集(聚集)。”

人数多规模大

分工合作

面向市场

雇佣关系

盛泽镇机户施复原来只有一张绸机,妻络夫织,后来由于施复,一来蚕种捡的好,二来有些时运,几年间增上了三四张绸机,家中颇饶裕。又过几年,赚了许多银子,欲添张机儿,恰好见壁邻家住着两间小房,连年因蚕桑失利,急切要出手。于是将其买下,开起三四十张绸机,又讨几方家人小厮,把个家业收拾得十分完美。

——冯梦龙《醒世恒言》

新的生产经营方式:手工工场

机户

(早期资本家)

手工工场

机工

(早期雇佣工人)

雇佣

被雇佣

出资

劳动

工资

经营

利润

出力

机户出资,织工出力,相依为命久矣 ——《明神宗实录》卷三六一

雇佣关系,标志中国早期资本主义萌芽

“机户出资,织工出力”的现象反映了什么?

反映了明朝雇佣关系产生,资本主义萌芽出现。

商业的发展

(国内)明清时期,陆路和水路商旅往来频繁,各地的商品贸易十分兴盛,形成了区域性乃至全国性的商业网络。

(国际)中国的瓷器、茶叶、丝绸大量销往国外,美洲等地的白银通过海外贸易流入中国,白银是百姓缴纳赋税的货币。中国经济成为全球经济体中的重要一环。

明永乐青花海水江牙纹香炉

在商业活动中,出现了具有地域特色的商帮,他们拥有雄厚的商业资本,在全国进行商业活动。山西的晋商,主要贩卖粮食、食盐、绸缎等,到乾隆时又专门经营汇兑、放贷和存款业务,在全国各地开设“票号”,便于货币流通。江南徽州府的徽商从事食盐、典当、茶叶、木材、粮食、布稠等行业的经营。这些商帮的活动,对当时社会经济的发展产生了很大的影响。

山西商人组成的晋商、江南徽州府商人组成的徽商等。这些商帮的活动,对当时社会经济的发展产生了很大的影响。

晋商代表乔致庸

徽商代表胡雪岩

晋商,被誉为中国最早的 “银行家”

徽商控制两淮盐业(占全国盐利的 60%)

人口增长

明朝鼎盛时期,全国人口达到1亿多。明末以来的经济衰败和连年战乱,造成人口锐减。到康熙时,全国人口总数已达到1.5亿。乾隆末年,全国人口发展到3亿,占当时世界总人口的三分之一。

康熙末年宣布“滋生人丁,永不加赋”,将丁银总额固定下来,新增加的人口不需要额外交税。雍正年间,进一步将丁银分摊到田赋中征收,大量隐匿人口得以重现。

摊丁入亩

带来的问题

(1)中原地区人口快速增长,人地矛盾日益突出。

(2)大量人口流向边疆地区,开荒垦田,发展生产,促进边疆社会繁荣。

闯关东与走西口

电视剧《闯关东》和《走西口》再现了当年人们背井离乡、历经磨难的移民生活。

主要原因就是清朝前期人口大幅増长,华北地区人稠地狭,人地矛盾突出。而邻近的内蒙古和山海关以东地区地广人稀,吸引着失去土地的人们前往寻求生计,由此引发了以山东人为主体的“闯关东”和以山西人为主体的“走西口”的移民浪潮。

我们所说康乾时代“为前代所不及,这是就历史纵向比较而言。如果把乾隆取得的成绩做横向考察,即放到当时世界范围中,与欧美国家相比,那就会呈现一幅黯然失色的图景。”

1.阅读下表,回答问题。

时间 耕地面积(顷)

顺治十八年(1661) 5493576

康熙二十四年(1685) 6078430

雍正二年(1724) 6837914

乾隆三十一年(1766) 7414495

1661—1766年,耕地面积发生了什么变化?这种变化是由哪些因素导致的?

变化:耕地面积大幅增加。

因素:清朝前期统一多民族国家得到进一步巩固和发展;统治者重视农业生产,大力推行垦荒政策;广大劳动人民的辛勤劳作;等等。

2.从国外引进的作物如玉米、甘薯、花生,在清朝得以普遍种植。这对清朝社会有何影响?

高产作物的引种和推广,提高了粮食产量,有利于缓解人口增长的压力,促进了清朝人口的增长。

课堂小结

盛世的基础

表现:乾隆末期,达到3亿

表现:耕地扩大;修建水利;改良新品种;发展经济作物

原因:社会稳定,经济发展,高产作物

影响:有利于社会的稳定和繁荣,为盛世奠基

繁荣的盛世

影响:人地矛盾突出;促进边疆繁荣

饥饿的盛世

手工业:松江是棉纺织业中心,苏州是丝织业中心,景德镇是制瓷中心;清朝前期出现手工工场。

商业:商业网络;海外贸易;商帮出现(晋商、徽商)

展开更多......

收起↑

资源预览

资源预览

资源预览

资源预览