资源简介

资源简介

/ 让教学更有效 精品试卷 | 历史学科

2024—2025部编版七年级下册历史期末试卷

(范围:1-21课;满分:100分)

姓名:___________班级:___________考号:___________

卷I(选择题,共60分)

一、单项选择题(本大题共30小题,每小题2分,共60分)

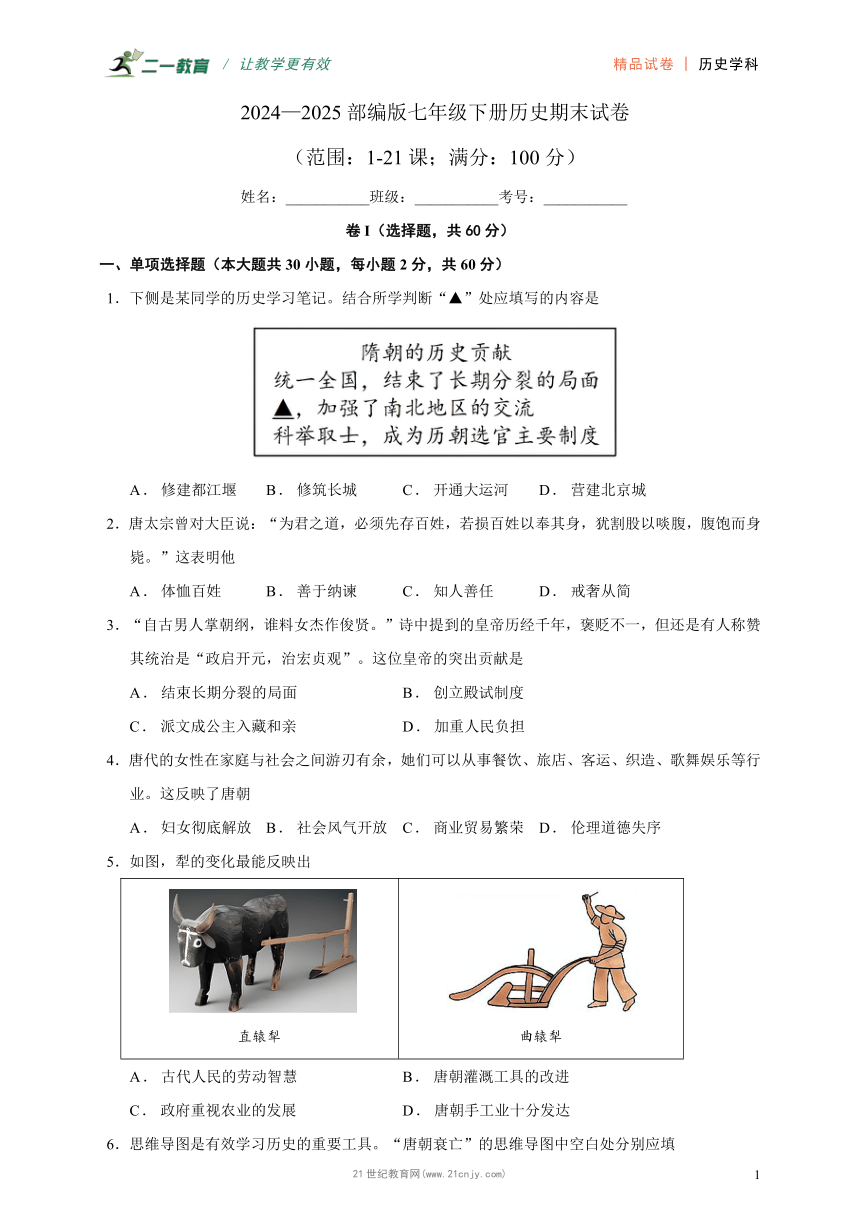

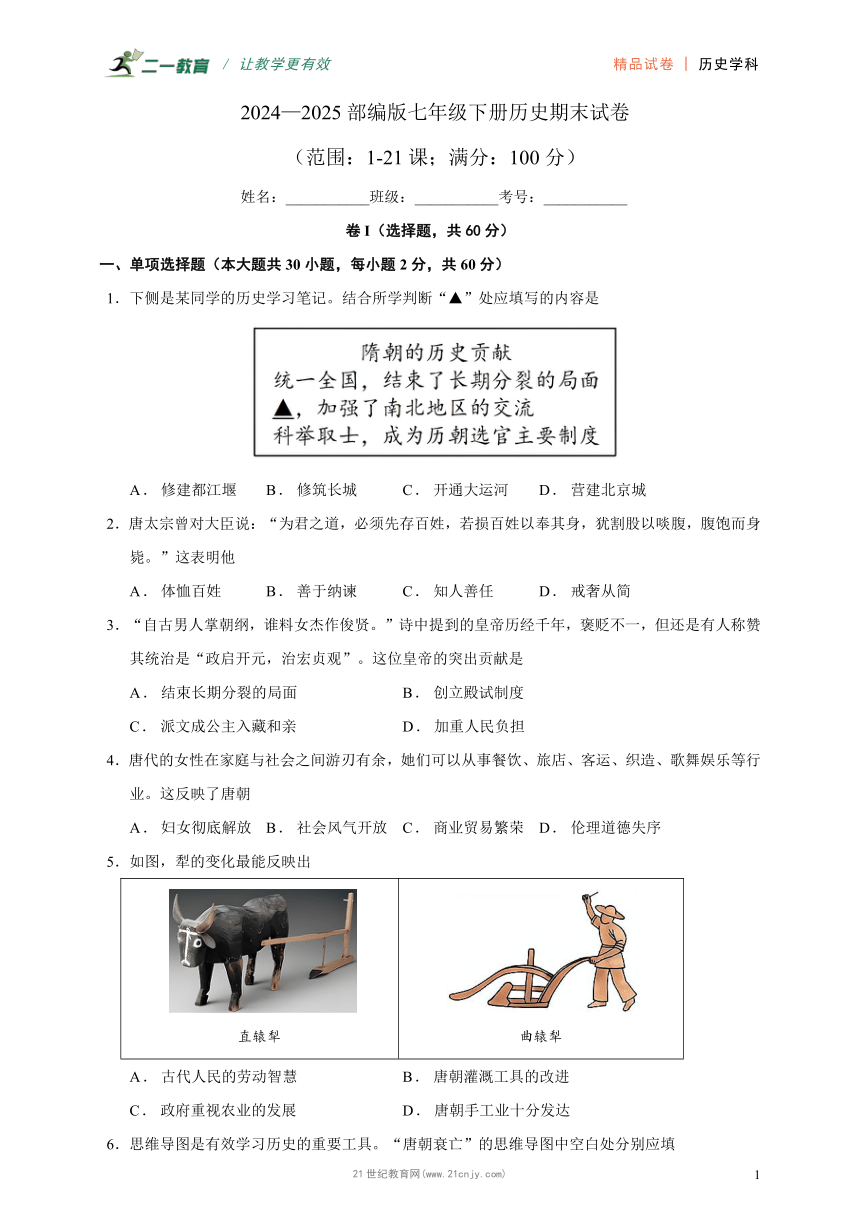

1.下侧是某同学的历史学习笔记。结合所学判断“▲”处应填写的内容是

A.修建都江堰 B.修筑长城 C.开通大运河 D.营建北京城

2.唐太宗曾对大臣说:“为君之道,必须先存百姓,若损百姓以奉其身,犹割股以啖腹,腹饱而身毙。”这表明他

A.体恤百姓 B.善于纳谏 C.知人善任 D.戒奢从简

3.“自古男人掌朝纲,谁料女杰作俊贤。”诗中提到的皇帝历经千年,褒贬不一,但还是有人称赞其统治是“政启开元,治宏贞观”。这位皇帝的突出贡献是

A.结束长期分裂的局面 B.创立殿试制度

C.派文成公主入藏和亲 D.加重人民负担

4.唐代的女性在家庭与社会之间游刃有余,她们可以从事餐饮、旅店、客运、织造、歌舞娱乐等行业。这反映了唐朝

A.妇女彻底解放 B.社会风气开放 C.商业贸易繁荣 D.伦理道德失序

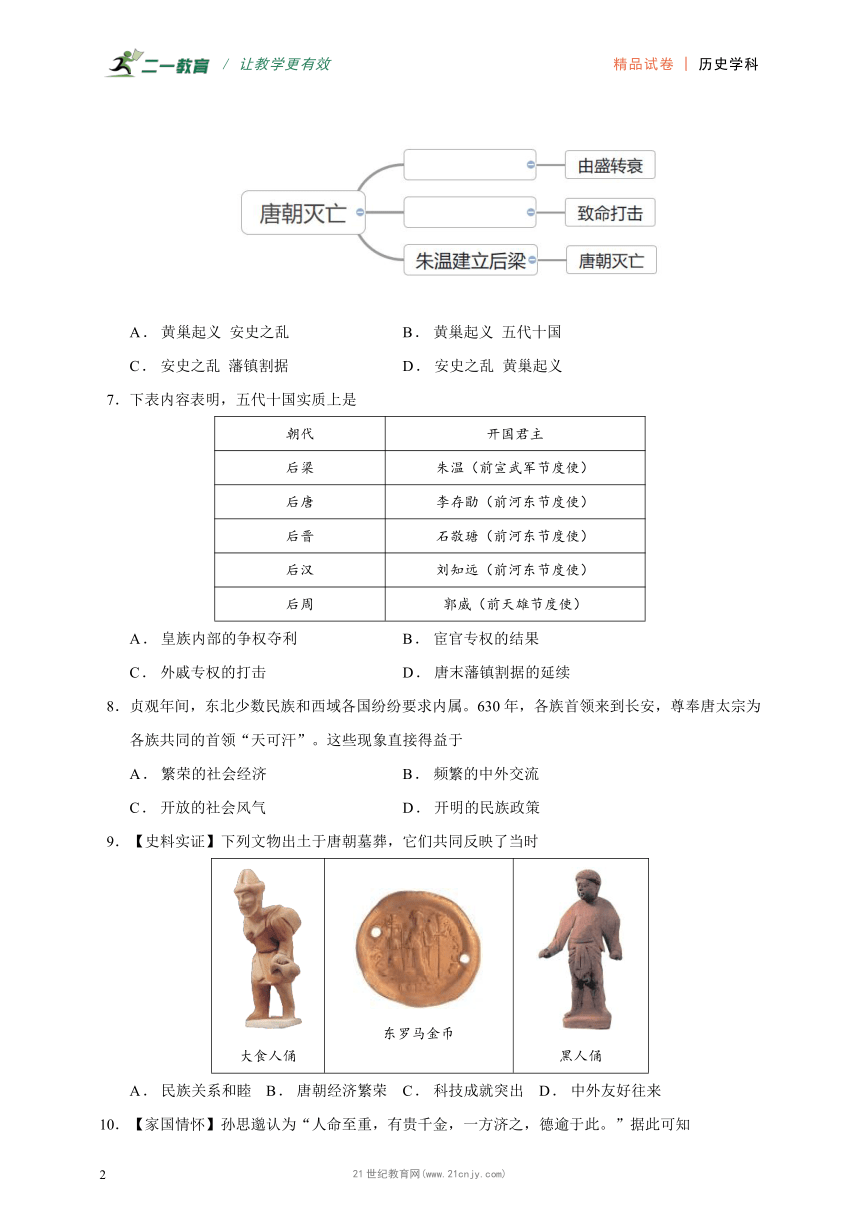

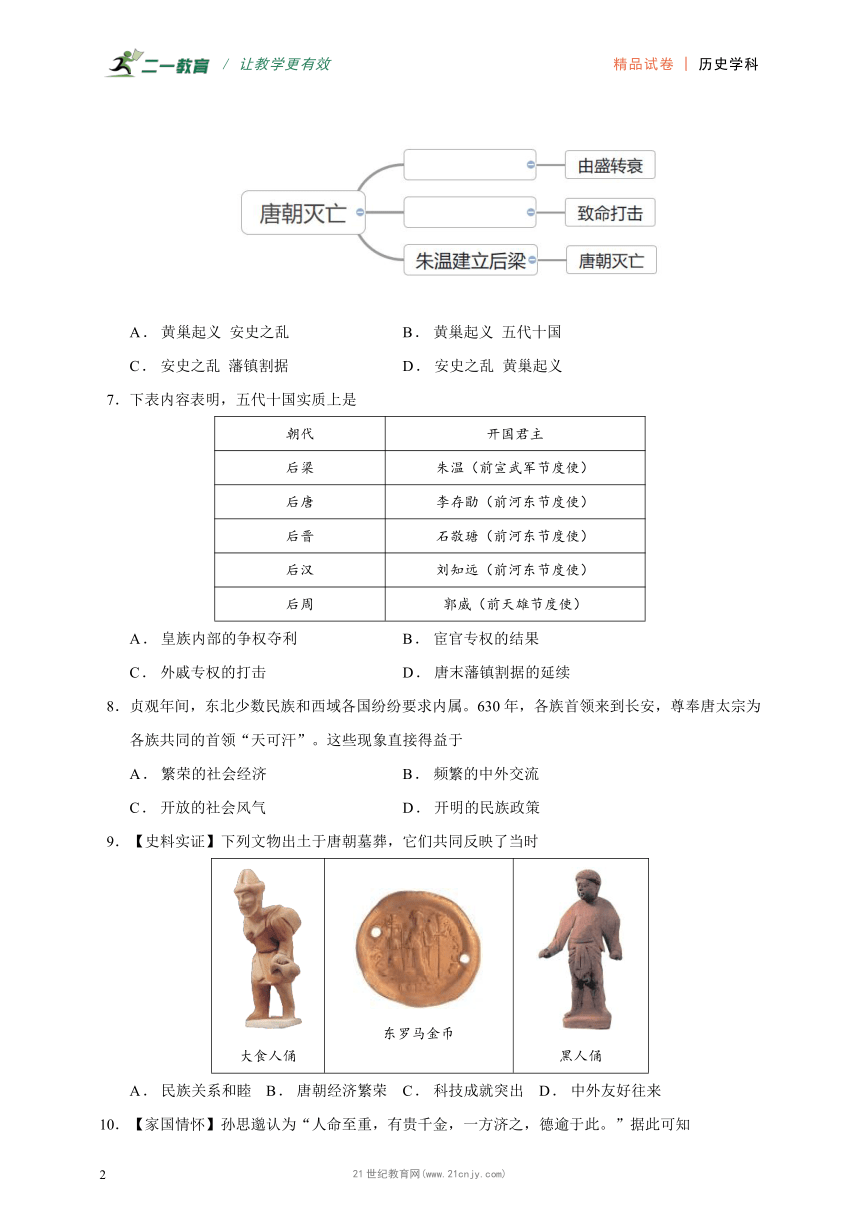

5.如图,犁的变化最能反映出

直辕犁 曲辕犁

A.古代人民的劳动智慧 B.唐朝灌溉工具的改进

C.政府重视农业的发展 D.唐朝手工业十分发达

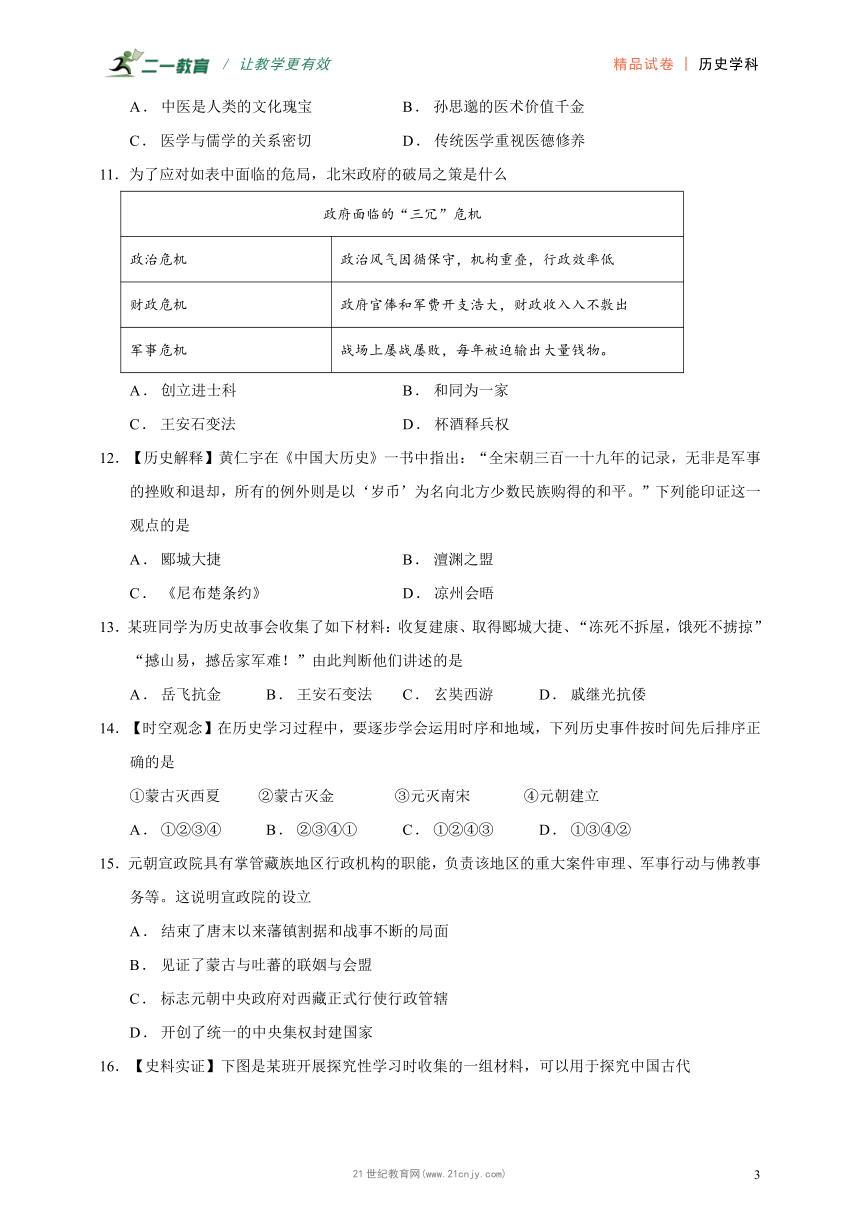

6.思维导图是有效学习历史的重要工具。“唐朝衰亡”的思维导图中空白处分别应填

A.黄巢起义 安史之乱 B.黄巢起义 五代十国

C.安史之乱 藩镇割据 D.安史之乱 黄巢起义

7.下表内容表明,五代十国实质上是

朝代 开国君主

后梁 朱温(前宣武军节度使)

后唐 李存勖(前河东节度使)

后晋 石敬瑭(前河东节度使)

后汉 刘知远(前河东节度使)

后周 郭威(前天雄节度使)

A.皇族内部的争权夺利 B.宦官专权的结果

C.外戚专权的打击 D.唐末藩镇割据的延续

8.贞观年间,东北少数民族和西域各国纷纷要求内属。630年,各族首领来到长安,尊奉唐太宗为各族共同的首领“天可汗”。这些现象直接得益于

A.繁荣的社会经济 B.频繁的中外交流

C.开放的社会风气 D.开明的民族政策

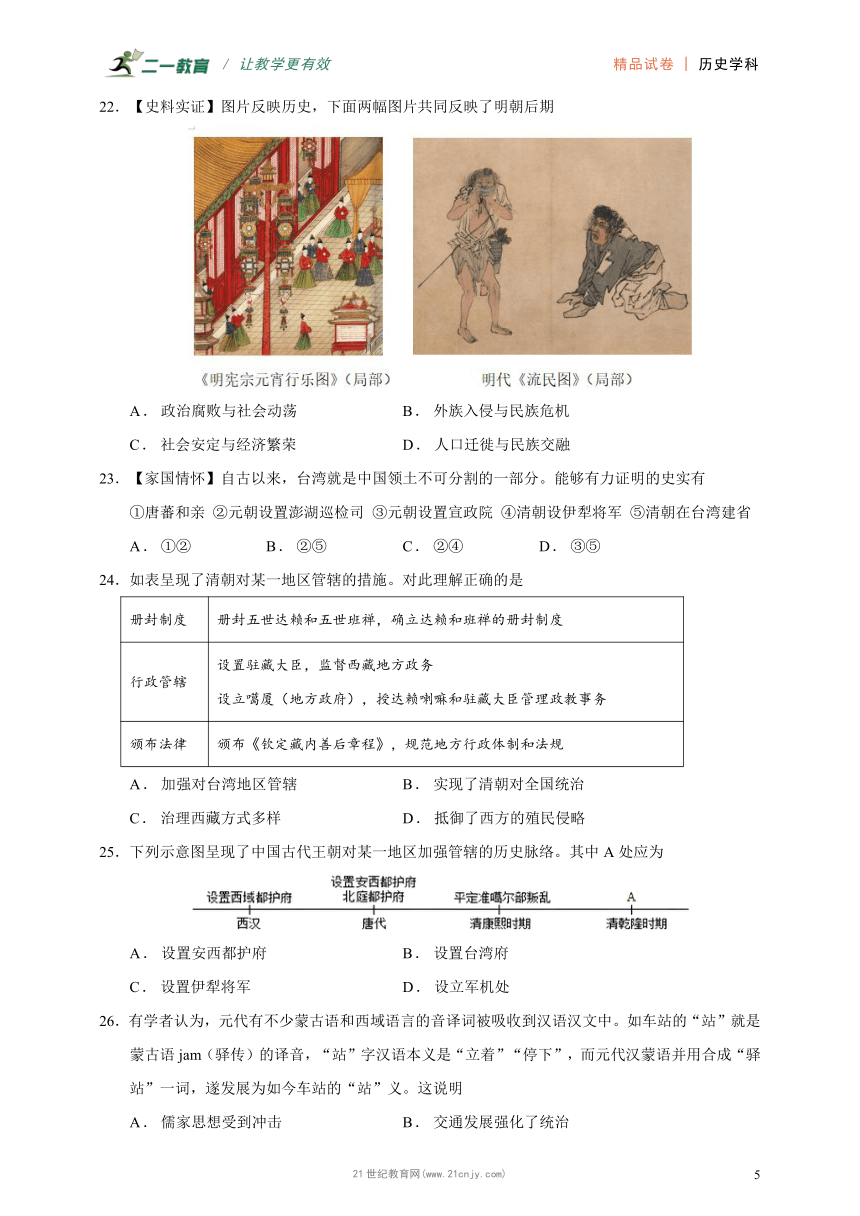

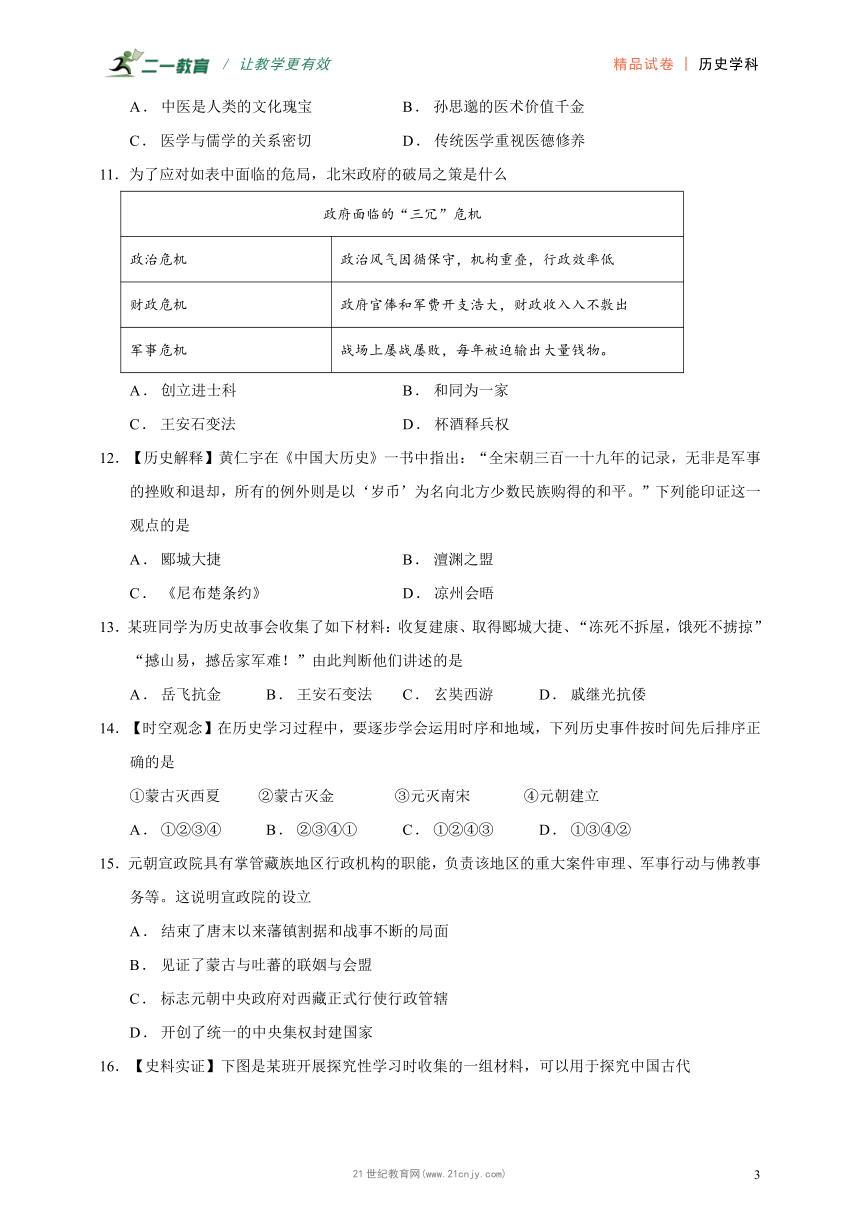

9.【史料实证】下列文物出土于唐朝墓葬,它们共同反映了当时

大食人俑 东罗马金币 黑人俑

A.民族关系和睦 B.唐朝经济繁荣 C.科技成就突出 D.中外友好往来

10.【家国情怀】孙思邈认为“人命至重,有贵千金,一方济之,德逾于此。”据此可知

A.中医是人类的文化瑰宝 B.孙思邈的医术价值千金

C.医学与儒学的关系密切 D.传统医学重视医德修养

11.为了应对如表中面临的危局,北宋政府的破局之策是什么

政府面临的“三冗”危机

政治危机 政治风气因循保守,机构重叠,行政效率低

财政危机 政府官俸和军费开支浩大,财政收入入不敷出

军事危机 战场上屡战屡败,每年被迫输出大量钱物。

A.创立进士科 B.和同为一家

C.王安石变法 D.杯酒释兵权

12.【历史解释】黄仁宇在《中国大历史》一书中指出:“全宋朝三百一十九年的记录,无非是军事的挫败和退却,所有的例外则是以‘岁币’为名向北方少数民族购得的和平。”下列能印证这一观点的是

A.郾城大捷 B.澶渊之盟

C.《尼布楚条约》 D.凉州会晤

13.某班同学为历史故事会收集了如下材料:收复建康、取得郾城大捷、“冻死不拆屋,饿死不掳掠”“撼山易,撼岳家军难!”由此判断他们讲述的是

A.岳飞抗金 B.王安石变法 C.玄奘西游 D.戚继光抗倭

14.【时空观念】在历史学习过程中,要逐步学会运用时序和地域,下列历史事件按时间先后排序正确的是

①蒙古灭西夏 ②蒙古灭金 ③元灭南宋 ④元朝建立

A.①②③④ B.②③④① C.①②④③ D.①③④②

15.元朝宣政院具有掌管藏族地区行政机构的职能,负责该地区的重大案件审理、军事行动与佛教事务等。这说明宣政院的设立

A.结束了唐末以来藩镇割据和战事不断的局面

B.见证了蒙古与吐蕃的联姻与会盟

C.标志元朝中央政府对西藏正式行使行政管辖

D.开创了统一的中央集权封建国家

16.【史料实证】下图是某班开展探究性学习时收集的一组材料,可以用于探究中国古代

A.中央集权加强 B.君主专制强化 C.对外贸易兴盛 D.商品经济发展

17.北宋市舶岁入约110万缗,约占国库收入的1/60。南宋仅广州、泉州两处海港,每年市舶之利就达到200万缗。对此理解正确的是

A.南宋的财政收入完全依赖于对外贸易

B.南宋财政总收入超过北宋

C.外贸收入是南宋财政的重要组成部分

D.北宋朝廷不重视海外贸易

18.唐代炼丹家采用硝石、硫磺和木炭的混合物制成火药,郑和船队利用季风和洋流的变化规律助力远航。据此可知

A.我国矿产资源丰富 B.中国先民富有智慧

C.古代造船技艺先进 D.地圆学说逐渐流行

19.整理绘制时间轴有助于厘清历史发展的脉络。下面时间轴反映的主题是

A.古代商业的繁荣发展 B.古代选官制度的嬗变

C.中央集权制度的完善 D.军事力量的不断增强

20.《顺风相送》是明朝时修成的航海手册,在当时传抄较广。下图是其内容要点,这反映出当时

●气象观察 ●指南针导航法 ●中国往东南亚航路 ●天气预报 ●天文导航法 ●中国往西亚航路 ●危险警告 ●地文水文观测 ●沿途岛礁岛屿

A.造船技术发达 B.海防日渐松懈 C.海外贸易兴盛 D.海洋意识增强

21.【时空观念】下面的历史时序图中空格处应填

A.开元盛世 B.澶渊之盟 C.戚继光抗倭 D.设立军机处

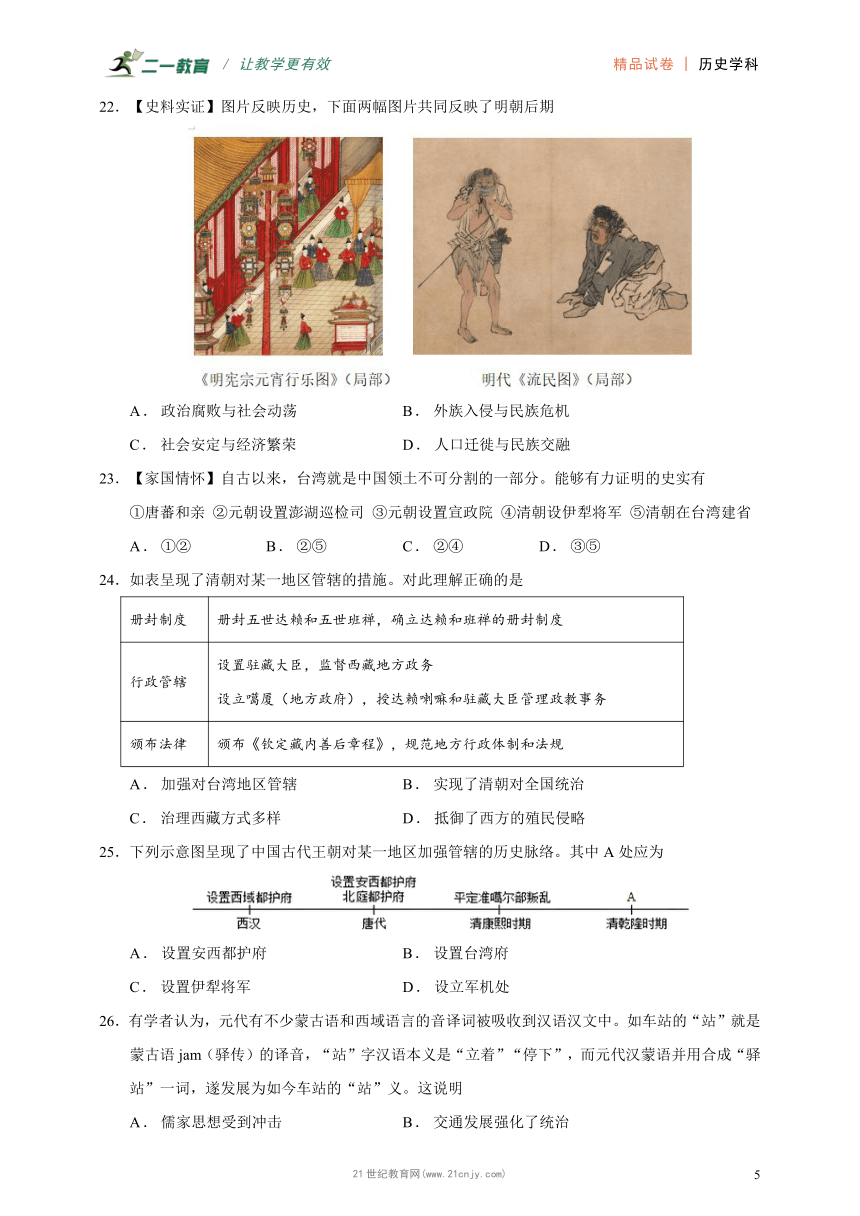

22.【史料实证】图片反映历史,下面两幅图片共同反映了明朝后期

A.政治腐败与社会动荡 B.外族入侵与民族危机

C.社会安定与经济繁荣 D.人口迁徙与民族交融

23.【家国情怀】自古以来,台湾就是中国领土不可分割的一部分。能够有力证明的史实有

①唐蕃和亲 ②元朝设置澎湖巡检司 ③元朝设置宣政院 ④清朝设伊犁将军 ⑤清朝在台湾建省

A.①② B.②⑤ C.②④ D.③⑤

24.如表呈现了清朝对某一地区管辖的措施。对此理解正确的是

册封制度 册封五世达赖和五世班禅,确立达赖和班禅的册封制度

行政管辖 设置驻藏大臣,监督西藏地方政务 设立噶厦(地方政府),授达赖喇嘛和驻藏大臣管理政教事务

颁布法律 颁布《钦定藏内善后章程》,规范地方行政体制和法规

A.加强对台湾地区管辖 B.实现了清朝对全国统治

C.治理西藏方式多样 D.抵御了西方的殖民侵略

25.下列示意图呈现了中国古代王朝对某一地区加强管辖的历史脉络。其中A处应为

A.设置安西都护府 B.设置台湾府

C.设置伊犁将军 D.设立军机处

26.有学者认为,元代有不少蒙古语和西域语言的音译词被吸收到汉语汉文中。如车站的“站”就是蒙古语jam(驿传)的译音,“站”字汉语本义是“立着”“停下”,而元代汉蒙语并用合成“驿站”一词,遂发展为如今车站的“站”义。这说明

A.儒家思想受到冲击 B.交通发展强化了统治

C.元代重视文化建设 D.民族交融丰富了文化

27.刘隽永在《明清两朝保守主义的海外贸易政策》中指出“到乾隆年间,清政府对于口岸互市的限制和管理更加严格起来,仅限广州一地通商,并严禁私自交易。本来一度繁荣的对外贸易,又复萎顿,沿海经济日趋萧条,给当地居民造成严重后果,以致有用四五千金建造的大船,任其朽蠹于断港荒岸之间。”材料反映的是闭关锁国政策的

A.原因 B.特点 C.过程 D.影响

28.明朝中后期,有很多的商人、小贩、作坊主、工匠等成为小说的重要角色,如商人频繁以正面主人公的身份出现在小说中。这反映出当时

A.经济重心的南移 B.工商业的发展

C.中央集权的加强 D.八股文的盛行

29.下列我国古代著作的共同特点是

A.古代科学技术经验总结 B.手工技艺精湛推陈出新

C.农业技术全面总结推广 D.医学领先世界不断发展

30.【家国情怀】孔子、墨子、孟子等均有以天下为己任的思想:北宋范仲淹的“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”;南宋文天祥的“人生自古谁无死”;明末清初顾炎武的“天下兴亡,匹夫有责”,都体现了中国古代知识分子

A.具有家国情怀 B.主张和而不同 C.崇尚天人合一 D.重视以人为本

卷II(非选择题,共40分)

二、综合题(第31题13分,第32题12分,第33题15分,共40分)

31.经济发展是一个国家的命脉,因此,发展经济是每个国家的重要举措。某校七年级的同学围绕“中国古代经济”开展了以下探究活动,请你参与。(13分)

材料一

阅读《中国古代经济发展简表》,回答问题。

时代 史实

唐朝 ①发明耕具曲辕犁和灌溉工具_A_

②越窑的青瓷如冰如玉,邢窑的白瓷类雪似银

③都城长安城中的东、西两市是主要的商业区,居民居住在坊中

宋朝 ④使用拔秧工具秧马

⑤“苏湖熟,天下足”“苏常熟,天下足”

⑥景德镇的瓷器被誉为“饶玉”,定窑、汝窑等烧制别致美感的瓷器

⑦海船载重量大,设置了水密隔舱

⑧街道以及宅巷之内均可开设店铺,出现早市、夜市

⑨出现世界上最早的纸币_B_

清朝 ⑩推广、_C_等高产作物,“湖广熟,天下足”

丝织、制瓷等行业都有很大的发展,已出现比较成熟的手工业工场

拥有雄厚商业资本的商帮在全国进行商业活动,如晋商、徽商

(1)请将表格中的空格ABC补充完整(填序号)。(4分)

材料二

(2)依据《中国古代经济发展简表》,为下列主题选择合适的史实(填序号,多选、少选、错选均不得分)。(3分)

主题 序号

中国古代农业

中国古代手工业

中国古代商业

(3)从“中国古代农业”、“中国古代手工业”、“中国古代商业”三个主题中任选一个主题,运用相关的史实(两个或两个以上),阐述史实与主题的关系。(4分)

材料三

两宋时期的经济状况

(4)依据材料三并结合所学知识,说出三个经济数据的共同点,指出其所反映的历史现象。(2分)

32.中国古代科技曾长期处于世界领先地位且影响深远,明朝以后却逐渐落后于西方。今天的中国在科技方面取得了巨大的进步,时代呼唤着科技的进一步创新发展。阅读下列材料,回答问题。(12分)

材料一

公元1001年(北宋咸平年间)—1500年(明朝弘治年间)世界科技发明数量概况

——数据来源于《自然科学大事年表》

每当人们在中国的文献中查找一种具体的科学史料时,往往会发现它的焦点在宋代,不管在应用科学方面还是在纯粹科学方面都是如此……中国的科技发展到宋朝,已呈巅峰状态,在许多方面实际上已经超过了18世纪中叶工业革命前的英国或欧洲的水平。

——摘编自(英国)李约瑟《中国古代科学技术史》

材料二

科技著作是传承科技的媒介。明代中后期,随着社会经济的发展,科学技术有突出的成就,并出现了一批具有代表性的科学技术著作。

——摘编自统编版《中国历史》 (七年级下册)

材料三

从3世纪到13世纪,中国一直处于西方望尘莫及的科学地位,各种科学发现和技术发明的涌现远远超过同时代的欧洲……欧洲在16世纪以后就诞生出现代科学,这种科学已被证明是形成近代世界秩序的基本因素之一,而中国文明在明清以后逐渐落后了,没有能够在亚洲产生出与欧洲相似的现代科学。

——摘编自 (英国)李约瑟《中国古代科学技术史》

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,指出这一时期中国的哪两项发明促进了人类文化的传播和航海事业的发展。(4分)

(2)根据材料二并结合所学知识,从三幅图中任选一部科技著作,写出其作者并简述该科技著作的历史地位。(4分)

(3)根据材料三并结合所学知识,分析明清时期中国科技逐渐落后的重要原因,并谈谈你的感想。(4分)

33.中国封建社会历代统治者都注重通过加强中央集权和地方管理等措施来巩固统治。阅读下列材料,回答问题。(15分)

材料一

历史学者徐中约说:“在当时(隋唐时期)的条件下,这是一大发明。这种制度提供了布衣(平民)可以做宰相,可以为公卿,可以参政的机会,于是有政治上社会对流的可能性。由此,官僚政治获得了非常大的弹性。

——《中国近代史》

材料二

材料三

宋初“始置诸州通判”,“几民兵、钱谷、户口、赋役、狱讼听断之事,可否裁决,与守巨(指知州、知府等地方长官)通签书施行”《宋史职官志》

材料四

元初的疆域“北逾阴山,西极流沙,东尽辽东,南越海表”汉唐极盛之际不及焉”

(1)材料一中的“这种制度”指的是什么?你认为这一制度有哪些作用?

(2)结合所学,材料二中的图一反映了唐朝怎样的行政制度?图二反映宋太祖采取了什么办法来削弱相权?

(3)根据材料三并结合所学知识,指出宋朝在地方上设立“通判”的目的是什么?宋朝政治的典型特点是什么?

(4)根据材料四为加强管辖,元朝在地方推行什么制度?

测试试题评分参考

一、选择题

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 C A B B A D D D D D

题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

答案 C B A C C D C B B D

题号 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

答案 C A B C C D D B A A

31.(1)A:筒车;(1分)

B:交子;(1分)

C:玉米、甘薯。(2分)

(2)中国古代农业:⑥⑦。(1分)

中国古代手工业:③④⑤。(1分)

中国古代商业:①②。(1分)

(3)主题:“中国古代商业”。(1分)

史实:①②(1分)

关系:北宋前期,四川地区出现“交子”,这是世界上最早的纸币;南宋时期出现的“会子”。二者促进了宋朝商业的发展,即促进了中国古代商业的发展。(2分)

(4)共同点:南方经济发展水平超过北方经济水平。(1分)

历史现象:经济重心的南移。(1分)

32.(1)发明:活字印刷术(2分)、指南针(2分)。

(2)历史地位:《本草纲目》作者李时珍(2分);是一部规模空前的药物学著作,总结了我国古代药物学成就,丰富了我国医药学宝库,在世界医药史上占有重要的地位。(2分)

《天工开物》作者宋应星(2分);对我国古代的农业和手工业生产技术进行了全面的总结,记述了中国在当时世界上具有先进水平的科学技术。被誉为“中国17世纪的工艺百科全书”。(2分)

《农政全书》作者徐光启(2分);全面总结了我国古代农业生产的先进经验、技术革新和创新研究成果,是明代一部重要的农业科学巨著。(2分)

(3)原因:政治制度:君主专制强化,阻碍社会发展进步。对外政策:实行闭关锁国政策,未能及时学习西方先进科学技术。(意思对即可)(2分)

感想:大力发展经济,进一步增强国力;坚持改革开放;坚持自主创新;坚持科教兴国战略,尊重知识,尊重人才;坚持国际合作,积极融入全球创新网络等。(2分)

33.(1)“这种制度”:科举制。(2分)

作用:加强了皇帝在选官和用人上的权力;扩大了官吏选拔的范围,使有才学的人能够由此参政,促进了社会阶层的流动;同时也推动了教育的发展。(3分)

(2)制度:三省六部制。(2分)

措施:分化事权。(2分)

(3)目的:与知州分权或防止知州权力过大。(2分)

特点:崇文抑武。(2分)

(4)制度:行省制度。(2分)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

展开更多......

收起↑

资源预览

资源预览

资源预览

资源预览