资源简介

资源简介

2025年黑吉辽蒙普通高等学校招生选择性考试

历史

本试卷共8页。考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

注意事项:

1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。

2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。

3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。

4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。

5.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。

1.先秦时期某学派主张:攻战类乎盗贼之行为,乃大“不义”;攻战之事常招致灭亡之祸,亦“无利”于国家。据此判断,该学派是( )

A.道家 B.儒家 C.墨家 D.法家

2.汉代悬泉置遗址出土了有关粮食等物资出入管理的简牍,其侧面多见用书刀刻上表示数字的刻齿符号。经研究,刻齿符号所表示的数字与简牍文书中所记数量相符。这些刻齿符号的使用( )

A.体现了行政管理的严密 B.保障了政令传递的有效性

C.适应了贸易发展的需要 D.表明了文书体例的规范化

3.大酺是指朝廷特许的官民会聚宴饮。有学者统计:唐太宗朝赐大酺九次,高宗朝赐十三次,每次持续三天或五天;武则天当政时赐大酺二十次,主要集中于其称帝前后,多为七天甚至有三次长达九天。这反映出武则天( )

A.意欲规范国家礼制 B.积极推动社会经济发展

C.注重加强君臣互动 D.急于宣扬其称帝合法性

4.宋代,雕版印刷日益兴盛,工匠可以雕刻出更趋精美的花纹图案,遂使利用雕花木板印制花布的夹缬法成为各种印花技术中最时兴的一种。由此,雕版印刷从业者中分化出一批专门从事雕造花板的工匠。这表明( )

A.手工业产品商品化程度加深 B.工艺改进推动手工业发展

C.手工业与农业生产日趋分离 D.城市发展促进手工业进步

5.明嘉靖年间,俞大猷上疏建议,渔民出海时“渔船大者二十五只为一艅”,“小者五十只为一艅”,令每综“合造楼船一只以为兵船”,其“驾船兵哨”由官府“照依雇兵之例,给与口粮”,使其“大小相资,各有实用”。该建议( )

A.有助于完善海防体系 B.有利于扩充水师建制

C.着眼于维护海外贸易 D.致力于减轻财政负担

6.清嘉庆、道光年间,张家口権关收入年均可达白银六万两。第二次鸦片战争后,随着外商大量涌入,往来于此的商贸活动激增,但榷关收入却不断下降,光绪年间,年均收入仅三四万两。这种变化主要缘于( )

A.社会环境动荡不安 B.税收机制不完善 C.外国商品大肆倾销 D.贸易规则不平等

7.晚清时期,“出使外洋之员”被士人戏称为“鬼使”,由于高官权贵大多不愿担任,清政府不得不在中下层官员中“悬利禄以为招”。在当时官场壅塞的情况下,“鬼使”反而成为“升途较捷”的美差。这一现象反映出当时( )

A.官员选拔的失序 B.民众矛盾的心态 C.外交转型的艰难 D.华夷观念的消亡

8.1913年,《东方杂志》刊载《国民今后之道德》一文,提出“夫道德有体有用,体不可变而用不能不变”,同时也强调,“苟于新社会无特别冲突之点,均不宜轻议更张”。这体现了作者( )

A.激发国民革命热情的愿望 B.革新社会秩序的主张

C.排斥西方道德观念的立场 D.倡导渐进变革的理念

9.1927年5月,王纯一奉上级命令以黄沙坨小学校长身份来到偏僻的台安(今辽宁省台安县),7月,领导成立中共台安支部。支部“在师生中介绍进步刊物《新青年》,出版《晚霞》、《先声》周刊”,发展了多人加入中国共产党。由此可见,当时东北地区( )

A.革命的形势逐渐好转 B.党组织在基层影响扩大

C.新文化运动影响深远 D.工农革命运动蓬勃开展

10.1977年7月,中共中央政治局听取和讨论了国家计委关于引进新技术的报告,报告提出引进新技术一定要适合国情,不能“为‘先进’而先进”。中央政治局批准了该报告并要求“精打细算,买先进的关键设备……引进一百亿美元也可以,但要多快好省”。这表明中央( )

①秉持着实事求是的态度 ②确定了工业发展的方向

③努力发展生产力的决心 ④作出了改革开放的决策

A.①③ B.①④ C.②③ D.②④

11.古代印度传统信仰中,那伽被视为“恶魔的化生,是灾害和苦难的制造者”。佛教兴起后,那伽逐渐成为“可调御风雨的佛教护法神”,被人们广泛崇拜。这体现了( )

A.种姓制度的衰落 B.文化的融合与重塑 C.传统信仰的破除 D.神话的丰富与多元

12.7世纪中期,哈里发欧默尔规定:“不得将被征服者作为奴隶据为己有”,“不得随意侵吞他们的财产或通过其他形式加以奴役”,被征服地区的贡税由全体阿拉伯人“共同享用”。该规定有助于( )

A.扩大奴隶贸易规模 B.建立统一的税收制度 C.巩固国家经济基础 D.确立哈里发的统治权

13.恩格斯指出:“直到17世纪末,俄国农民还没有受到什么压迫”,“随着彼得大帝的即位,俄国的对外贸易开始发展,它当时只能输出农产品。于是就引起了对农民的压榨”,“直到叶卡捷琳娜二世把这种压榨推进到极点”。据此判断,“把这种压榨推进到极点”指的是( )

A.确立沙皇专制 B.垄断对外贸易 C.建立集体农庄 D.强化农奴制度

14.1837年,英国人惠斯通和库克获得首个实用性电报专利。其后,库克向铁路公司演示电报装置并得到认可。1839年,电报技术被首次运用到帕丁顿至德莱顿的铁路上。随后,电报线路在全英国的铁路运输系统普及。据此可知,该技术的应用有助于( )

A.专利制度的确立 B.技术进步的制度化 C.产业革命的深入 D.动力装置的电气化

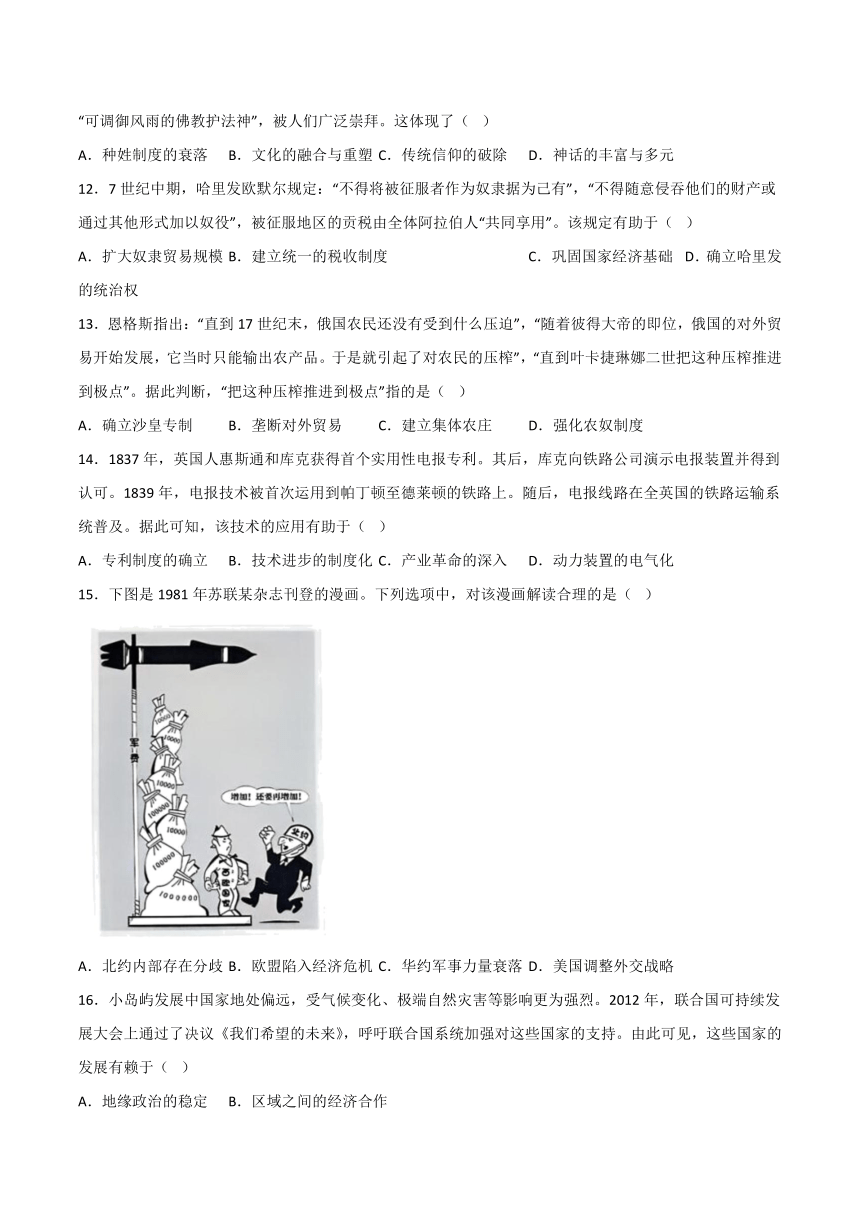

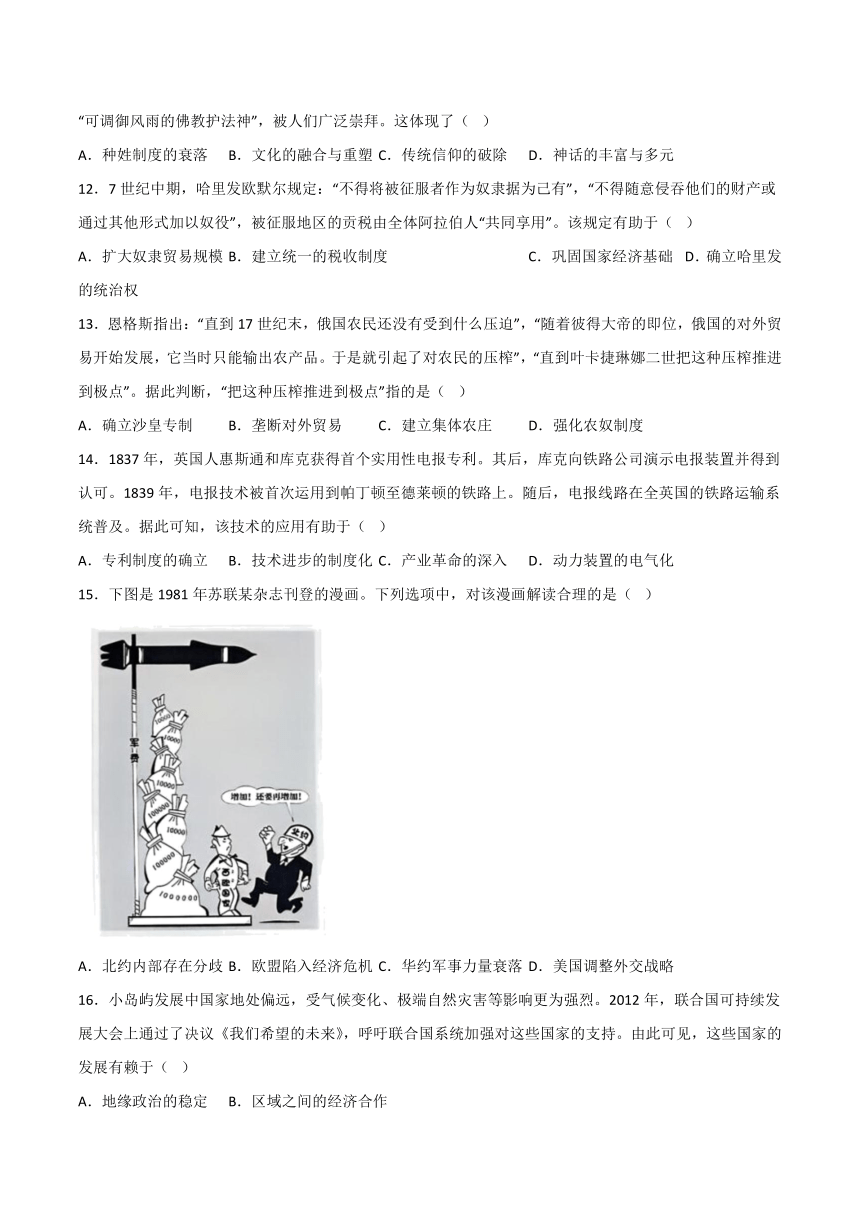

15.下图是1981年苏联某杂志刊登的漫画。下列选项中,对该漫画解读合理的是( )

A.北约内部存在分歧 B.欧盟陷入经济危机 C.华约军事力量衰落 D.美国调整外交战略

16.小岛屿发展中国家地处偏远,受气候变化、极端自然灾害等影响更为强烈。2012年,联合国可持续发展大会上通过了决议《我们希望的未来》,呼吁联合国系统加强对这些国家的支持。由此可见,这些国家的发展有赖于( )

A.地缘政治的稳定 B.区域之间的经济合作

C.自然环境的改善 D.国际社会的共同努力

二、非选择题:本题共4小题,共52分。

17.阅读材料,完成下列要求。

材料 13世纪末,掐丝珐琅工艺从阿拉伯地区传入中国。中国工匠立足于青铜器工艺基础,在造型和色彩上融入丰富的传统元素,创制了铜胎掐丝珐琅器,成为宫廷御用品。明景泰年间,工匠依据皇帝的喜好改进工艺,形成独具中国特色的艺术风格,珐琅器制作出现第一次高峰,且珐琅器多以蓝色釉料为主,后世遂称其为“景泰蓝”。清乾隆时期,宫廷景泰蓝制作达到巅峰,嘉庆时逐渐衰退,道光之后几近绝迹。

中华人民共和国成立后,景泰蓝工艺得到恢复和发展,景泰蓝成为出口创汇的重要商品。20世纪90年代以后,景泰蓝工艺有了极大的提升,其应用也扩展到旅游纪念品、时尚文创、私人订制等方面,并频繁作为国礼出现在外交活动中。2006年,景泰蓝制作技艺被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》等

(1)根据材料并结合所学知识,简析明代景泰蓝兴盛的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,概括景泰蓝功用的演变,并阐述景泰蓝发展的历史启示。

18.阅读材料,完成下列要求。

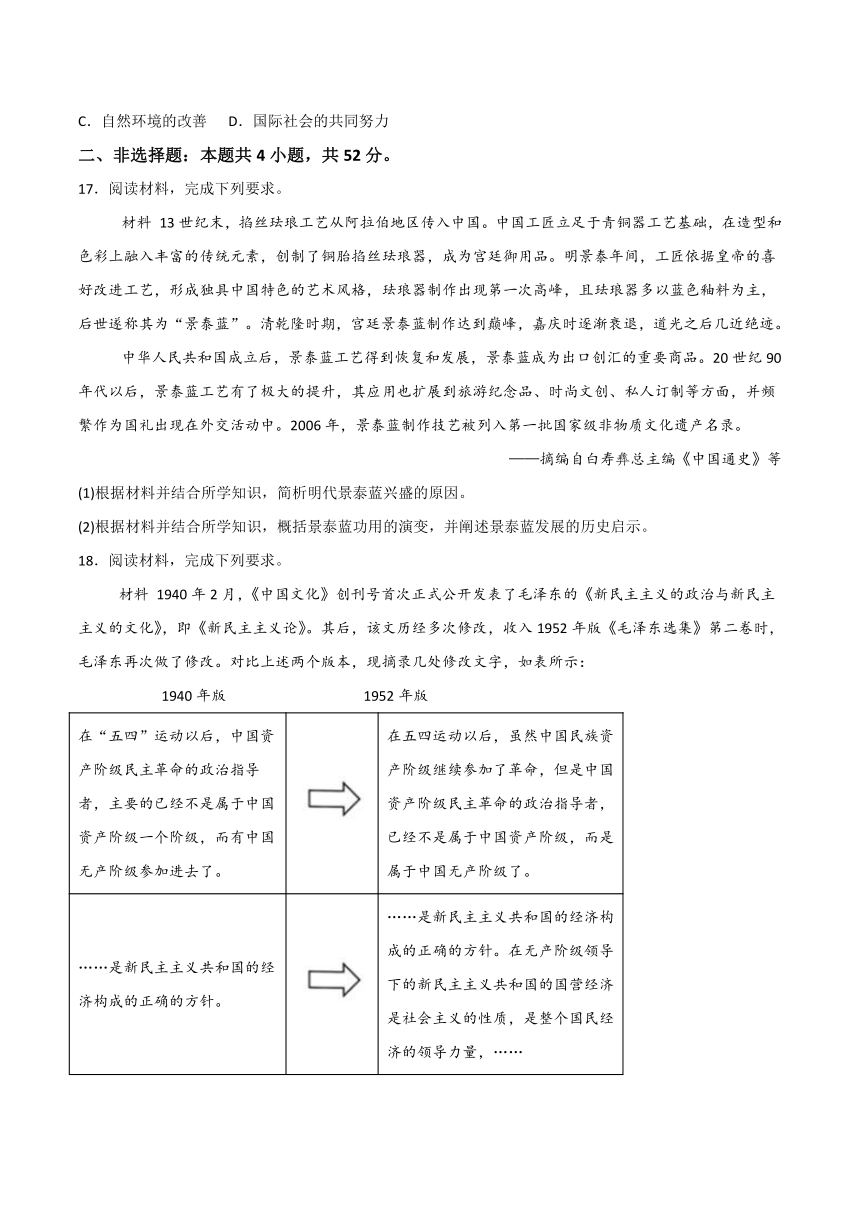

材料 1940年2月,《中国文化》创刊号首次正式公开发表了毛泽东的《新民主主义的政治与新民主主义的文化》,即《新民主主义论》。其后,该文历经多次修改,收入1952年版《毛泽东选集》第二卷时,毛泽东再次做了修改。对比上述两个版本,现摘录几处修改文字,如表所示:

1940年版 1952年版

在“五四”运动以后,中国资产阶级民主革命的政治指导者,主要的已经不是属于中国资产阶级一个阶级,而有中国无产阶级参加进去了。 在五四运动以后,虽然中国民族资产阶级继续参加了革命,但是中国资产阶级民主革命的政治指导者,已经不是属于中国资产阶级,而是属于中国无产阶级了。

……是新民主主义共和国的经济构成的正确的方针。 ……是新民主主义共和国的经济构成的正确的方针。在无产阶级领导下的新民主主义共和国的国营经济是社会主义的性质,是整个国民经济的领导力量,……

民族的科学的大众的文化,就是人民大众反帝反封建的文化,就是新民主主义的文化,就是新三民主义的文化,就是中华民族的新文化。 民族的科学的大众的文化,就是人民大众反帝反封建的文化,就是新民主主义的文化,就是中华民族的新文化。

(1)根据材料并结合所学知识,分析毛泽东修改《新民主主义论》的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,谈谈对毛泽东修改《新民主主义论》的认识。

19.阅读材料,完成下列要求。

材料一 法国大革命始终是学术界讨论的主题之一。自大革命爆发至20世纪初期,西方学者多聚焦大革命的起因、过程、性质及历史影响等重大历史问题,尤其对推翻封建专制制度和建立资产阶级共和国等问题进行讨论与评价,例如,米什莱认为大革命是一个新法国和新欧洲的先声。此外,奥拉尔等学者汇编大革命时期各类法令与档案及创办《法国革命》杂志等,深化研究。

——摘编自郭小凌《西方史学史》

材料二 20世纪中叶以来,在法国年鉴学派的推动下,西方学术界关于法国大革命的研究出现新变化。其主要代表著作包括:奥祖夫《革命节日》从人类学角度研究大革命时期的节日:伏维尔《革命心态》从心态史角度研究大革命;夏蒂埃《法国大革命的文化起源》用文学作品、革命书册等研究大革命政治文化;麦克菲《经历法国大革命:1787—1799》用地方文献资料研究大革命中的普通民众。

——摘编自彼得·伯克《法国史学革命:年鉴学派,1929—2014》

(1)根据材料一,概括自法国大革命爆发至20世纪初期西方学术界关于法国大革命研究的主要特点。

(2)根据材料并结合所学知识,说明20世纪中叶以来西方学术界关于法国大革命研究的新变化及其意义。

20.阅读材料,完成下列要求。

材料 如表是某学者在研究清代相关课题过程中收集整理的部分奏折资料。

序号 奏折名称 上奏者 时期

① 奏请滋生人丁不再加赋折 礼部右侍郎 康熙朝

② 奏缮《御选唐诗》底子十八篇折 武英殿总监造

③ 奏报察哈尔八旗蒙古遭大风雪折 理藩院尚书

④ 奏陈摊丁入亩折 山东道监察御史 雍正朝

⑤ 奏报癸卯科乡试情形折 两江总督

⑥ 奏报题参不法土司暨改土归流缘由折 陕西总督

⑦ 奏报得雨及粮价情形折 广东巡抚 乾隆朝

⑧ 奏报办理漕运事务事 江南河道总督

⑨ 奏报代藏书家鲍士恭等叩谢恩赐《古今图书集成》事 浙江巡抚

——据《康熙朝汉文朱批奏折汇编》等

根据材料并结合所学知识,选择2—4条奏折,提炼一个论题并加以阐述。(要求:列出所选奏折序号,论题明确,史论结合,逻辑清晰)

参考答案

1.C

2.A

3.D

4.B

5.A

6.D

7.C

8.D

9.B

10.A

11.B

12.C

13.D

14.C

15.A

16.D

17.(1)原因:前朝技术奠基与明代本土化创新;宫廷需求:皇家垄断与等级象征的推动;经济基础:手工业繁荣与商品经济萌芽;文化土壤:传统美学与工艺哲学的契合等。

(2)演变:从皇家垄断到国际交流;从传统工艺到文化符号;从凸显等级到迎合市场。启示:技术传承与创新是工艺生命力的核心;社会需求是工艺发展的根本动力;文化交流是工艺创新的重要源泉;制度保障是工艺传承的关键支撑;文化认同是工艺价值的终极归属等。

18.(1)原因:理论发展的需要;应对政治形势的变化;统一党内思想;历史经验的总结;毛泽东个人的理论自觉等。

(2)认识:毛泽东对《新民主主义论》的修改,既是理论自我完善的历程,也是中国共产党在革命关键期统一思想、指导实践的战略举措。其核心价值在于:通过科学总结革命经验、批判错误思潮、构想建国蓝图,为马克思主义中国化奠定基石,并深刻影响了中国革命与建设的走向。这一过程也揭示了理论发展的规律——唯有立足实践、与时俱进,才能永葆思想的生命力。

19.(1)主要特点:研究主题聚焦重大历史问题;价值判断以肯定进步性为主;研究方法侧重史料汇编与传统叙事。

(2)新变化:研究视角多元化:从政治史转向社会文化史;研究对象扩展:从精英政治到基层社会;研究方法融合跨学科理论。意义:有利于深化对革命复杂性的认识;有助于拓展历史研究的维度;揭示革命对日常生活的影响,丰富人们对现代社会转型的理解;促进了史学方法论的革新。

20.示例:选择①④。

论点:清代赋税制度转型的双轨路径。

阐释:中国古代赋税制度的核心矛盾,始终围绕“丁”(人口)与“地”(土地)的关系展开。从汉代的“算赋”“口赋”到唐代的“租庸调制”,再到明代“一条鞭法”的“丁粮折银”,赋税制度始终在“以丁为本”与“以地为本”间摇摆。至清代,人口激增与传统丁税制的矛盾空前尖锐。在此背景下,康熙朝“滋生人丁,永不加赋”与雍正朝“摊丁入亩”的先后出台,构成了清代赋税制度转型的关键链条。二者虽非孤立政策,却分别扮演了“破局”与“立新”的角色,共同推动中国赋税制度从传统向近代的历史性跨越。“滋生人丁,永不加赋”与“摊丁入亩”是清代赋税制度转型的“双轨路径”:前者以“冻结丁税”打破“以丁为本”的传统框架,为改革铺路;后者以“地丁合一”完成“以地为本”的制度重构,实现赋税公平与财政稳定。二者的递进实施,不仅推动了中国古代赋税制度从传统向近代的历史性跨越,更对社会结构、经济格局产生了深远影响。这一过程不仅体现了清廷“因时制宜”的改革智慧,更折射出中国传统社会在人口压力下的自我调适能力,为理解中国古代财政史与社会变迁提供了典型案例。(若其他角度言之成理也可)

展开更多......

收起↑

资源预览

资源预览

资源预览

资源预览