资源简介

资源简介

吉林省长春汽车经济技术开发区第三中学2023-2024学年高二下学期期末历史试题

一、单选题

1.考古学者在某史前遗址发掘出1300余座墓葬,大、中、小三类墓葬分别占总数的不到1%、近10%和90%。其中大型墓葬规模大、随葬品丰富,出土了成套的石制、陶制礼器等。据此可以推断,该遗址处于( )

A.旧石器时代早期 B.旧石器时代晚期

C.新石器时代早期 D.新石器时代晚期

2.1921年,有学者在奉天(今辽宁)沙锅屯发掘了一处穴居遗址,认为“此一奉天穴居之留遗,与彼一河南遗址,不特时代上大致同期,且正属于同一的民族与文化的部类,即吾所谓仰韶文化者也”。这一判断的主要依据应是该遗址出土了( )

A.骨制凿刀 B.燧石石器 C.碳化稻粒 D.彩陶残片

3.商朝前期的占卜由贞人(负责占卜的巫官)与商王共同完成,贞人负责向神灵询问吉凶祸福,王则是问卜后的发布者或决断者。商后期出现了大批没有记刻贞人名字的卜辞,甚至帝乙和帝辛还亲自担任贞人之职。这一变化说明( )

A.商人的认识水平提升 B.史官取代巫官的职能

C.文字的载体发生变化 D.神权与王权逐渐合一

4.春秋战国时期,各国纷纷进行政治变革,争相延揽人才,诸子百家大都呼吁“选贤与能”。不认同这一理念的学派是( )

A.儒家 B.墨家 C.道家 D.法家

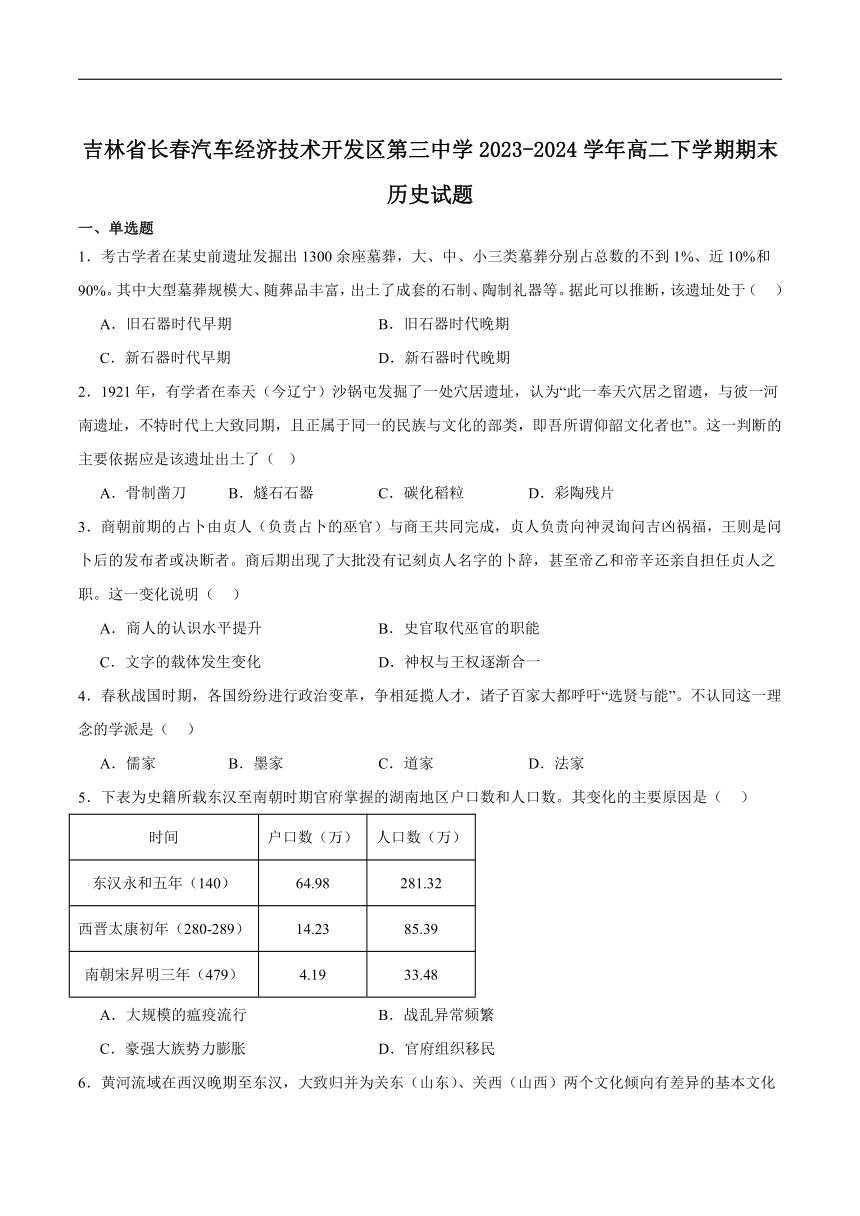

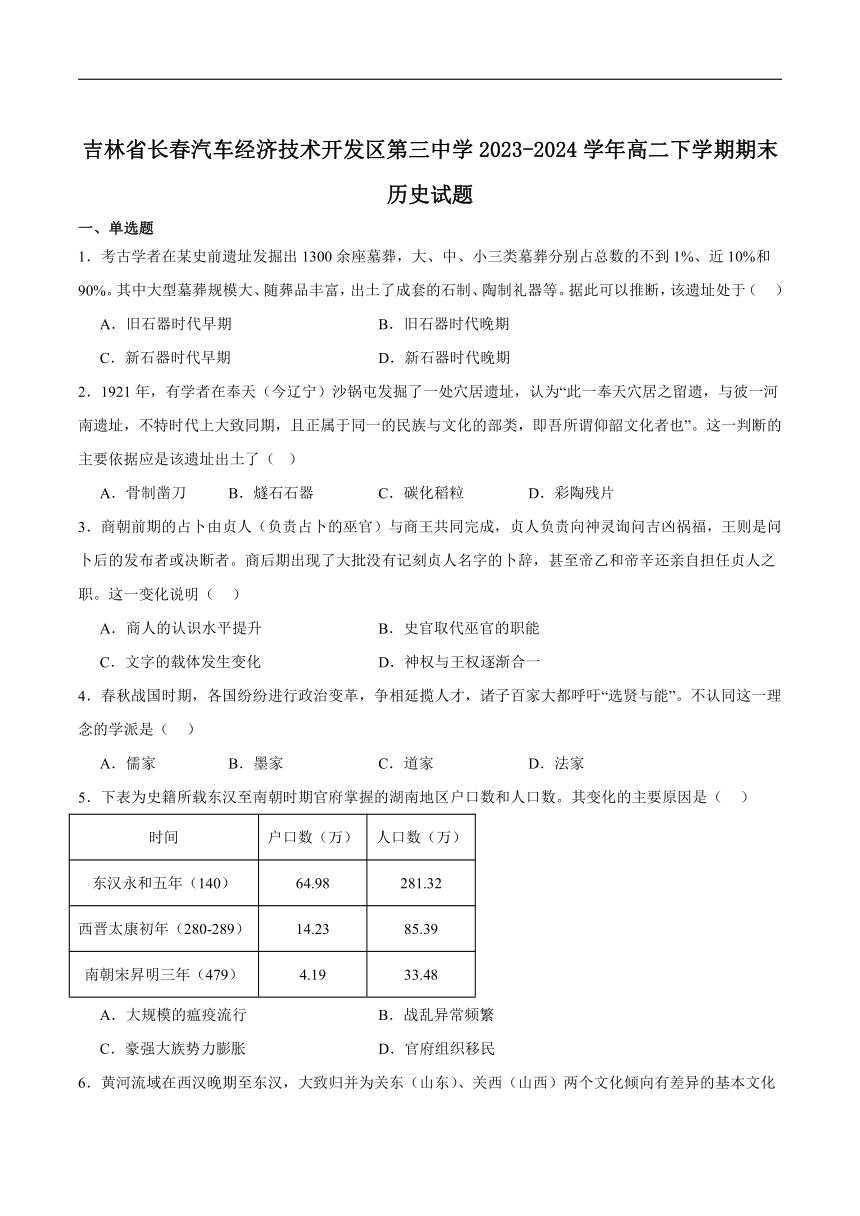

5.下表为史籍所载东汉至南朝时期官府掌握的湖南地区户口数和人口数。其变化的主要原因是( )

时间 户口数(万) 人口数(万)

东汉永和五年(140) 64.98 281.32

西晋太康初年(280-289) 14.23 85.39

南朝宋昇明三年(479) 4.19 33.48

A.大规模的瘟疫流行 B.战乱异常频繁

C.豪强大族势力膨胀 D.官府组织移民

6.黄河流域在西汉晚期至东汉,大致归并为关东(山东)、关西(山西)两个文化倾向有差异的基本文化区。到东晋时,许多关西关东方言已经混一。魏晋以后,出现了江南、江北两个文化区并峙的局面。对上述文化区格局的变迁解释正确的是( )

A.黄河流域文化差异缩小得益于大一统的局面

B.江南地区的经济开发影响文化区格局的变化

C.区域间文化差异会影响中央集权体制的建立

D.自然地理条件决定文化区的多样性与统一性

7.《魏书》记载,太和改制以前,“钱货无所周流”。孝文帝太和十九年(495年)铸行太和五铢,“虽利于京邑之肆,而不入徐、扬之市”“不行于天下”、黄河流域的河北诸州“犹以他物交易,钱略不入市也”,河南诸州也是各种货币和谷帛杂用。这说明当时( )

A.物物交换是主要交换形式 B.实物税取代货币税成为主体

C.南方政权的整体实力占优 D.北方商品经济一度严重衰退

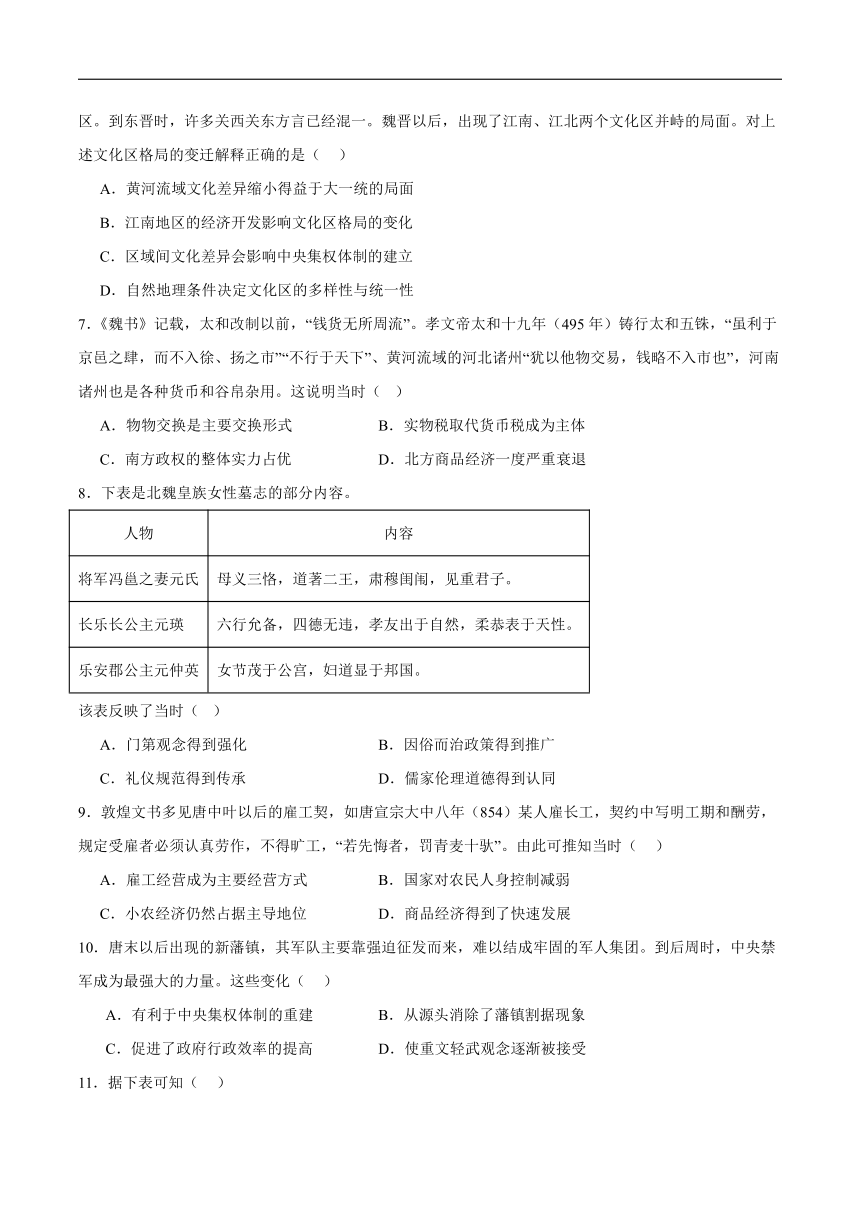

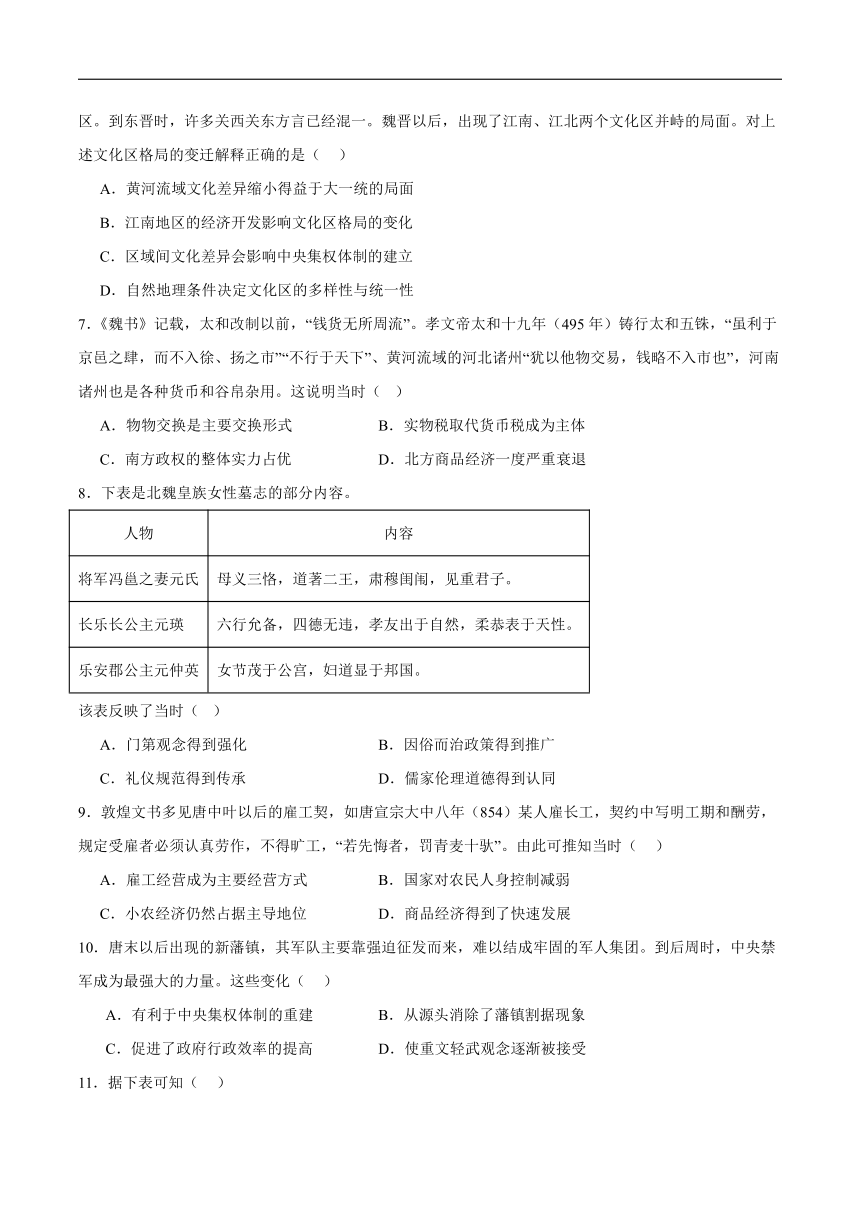

8.下表是北魏皇族女性墓志的部分内容。

人物 内容

将军冯邕之妻元氏 母义三恪,道著二王,肃穆闺闱,见重君子。

长乐长公主元瑛 六行允备,四德无违,孝友出于自然,柔恭表于天性。

乐安郡公主元仲英 女节茂于公宫,妇道显于邦国。

该表反映了当时( )

A.门第观念得到强化 B.因俗而治政策得到推广

C.礼仪规范得到传承 D.儒家伦理道德得到认同

9.敦煌文书多见唐中叶以后的雇工契,如唐宣宗大中八年(854)某人雇长工,契约中写明工期和酬劳,规定受雇者必须认真劳作,不得旷工,“若先悔者,罚青麦十驮”。由此可推知当时( )

A.雇工经营成为主要经营方式 B.国家对农民人身控制减弱

C.小农经济仍然占据主导地位 D.商品经济得到了快速发展

10.唐末以后出现的新藩镇,其军队主要靠强迫征发而来,难以结成牢固的军人集团。到后周时,中央禁军成为最强大的力量。这些变化( )

A.有利于中央集权体制的重建 B.从源头消除了藩镇割据现象

C.促进了政府行政效率的提高 D.使重文轻武观念逐渐被接受

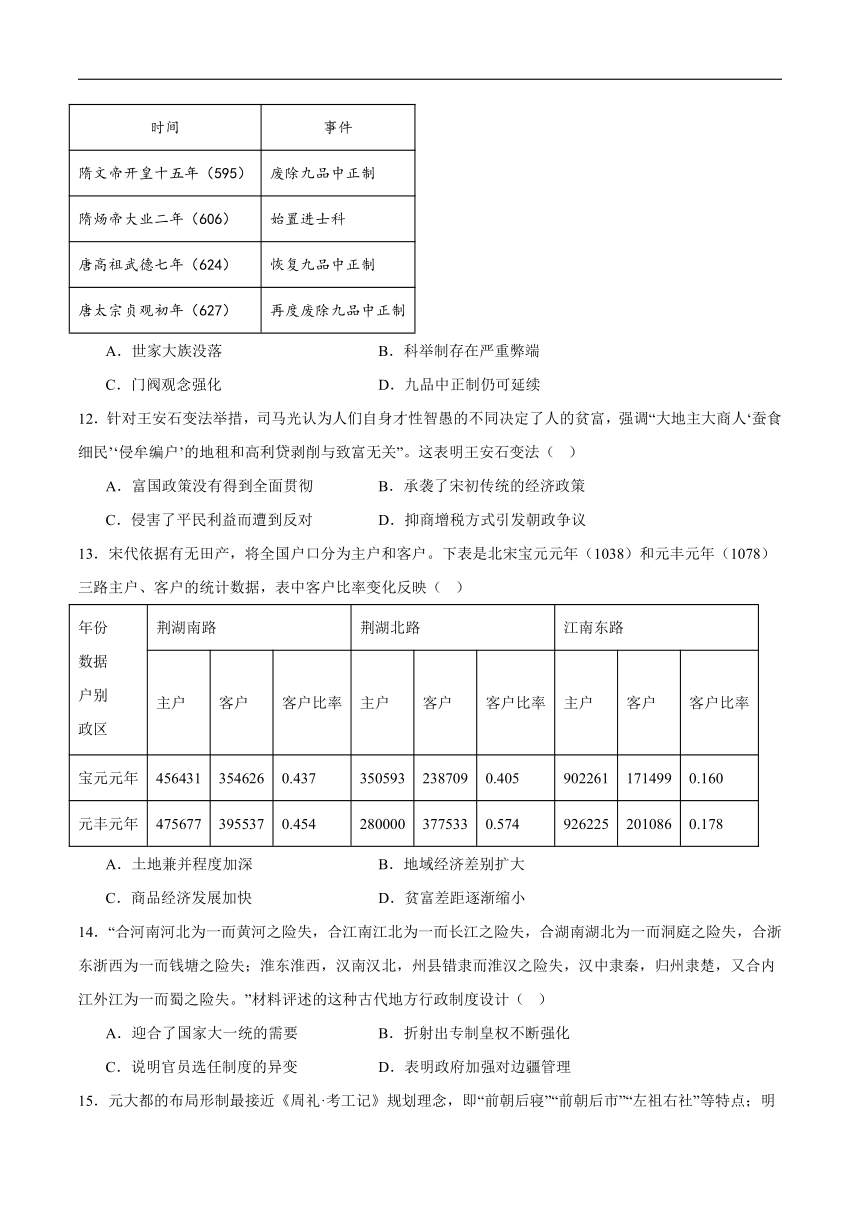

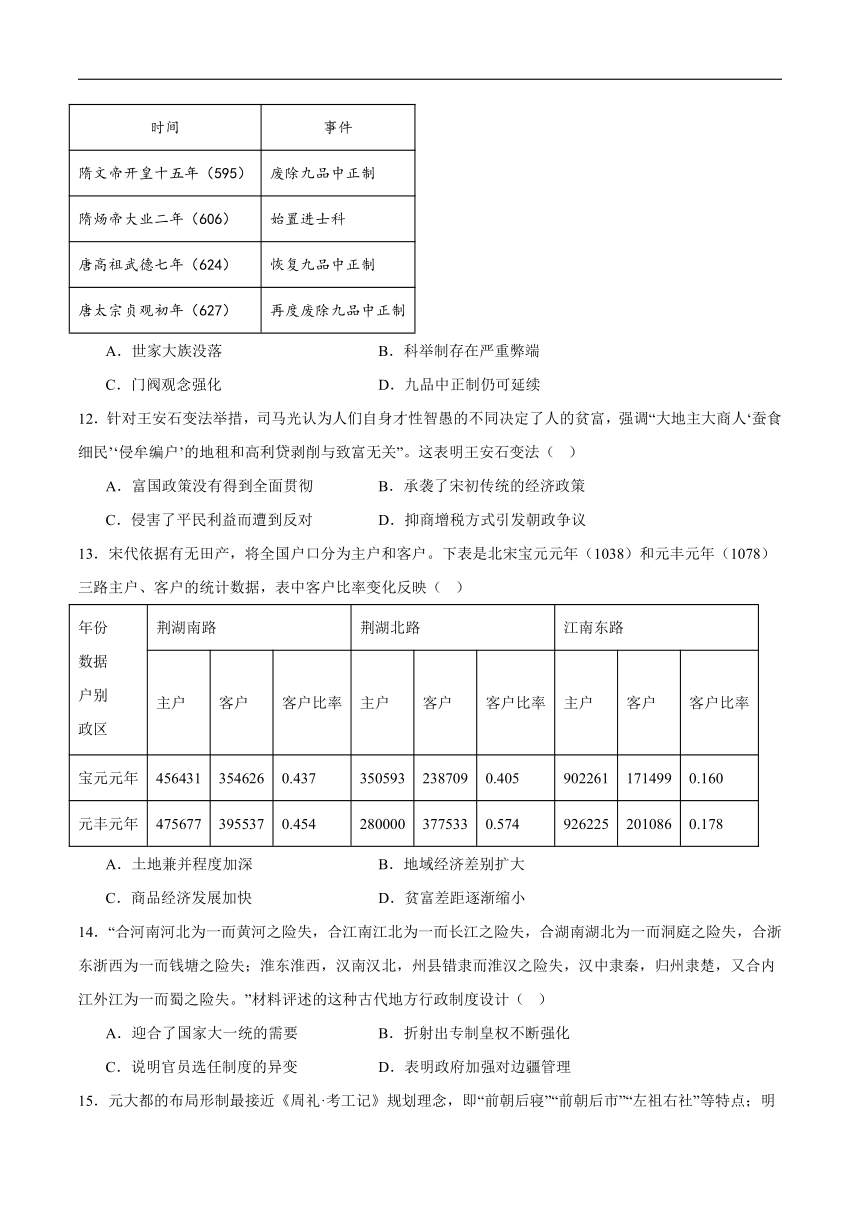

11.据下表可知( )

时间 事件

隋文帝开皇十五年(595) 废除九品中正制

隋炀帝大业二年(606) 始置进士科

唐高祖武德七年(624) 恢复九品中正制

唐太宗贞观初年(627) 再度废除九品中正制

A.世家大族没落 B.科举制存在严重弊端

C.门阀观念强化 D.九品中正制仍可延续

12.针对王安石变法举措,司马光认为人们自身才性智愚的不同决定了人的贫富,强调“大地主大商人‘蚕食细民’‘侵牟编户’的地租和高利贷剥削与致富无关”。这表明王安石变法( )

A.富国政策没有得到全面贯彻 B.承袭了宋初传统的经济政策

C.侵害了平民利益而遭到反对 D.抑商增税方式引发朝政争议

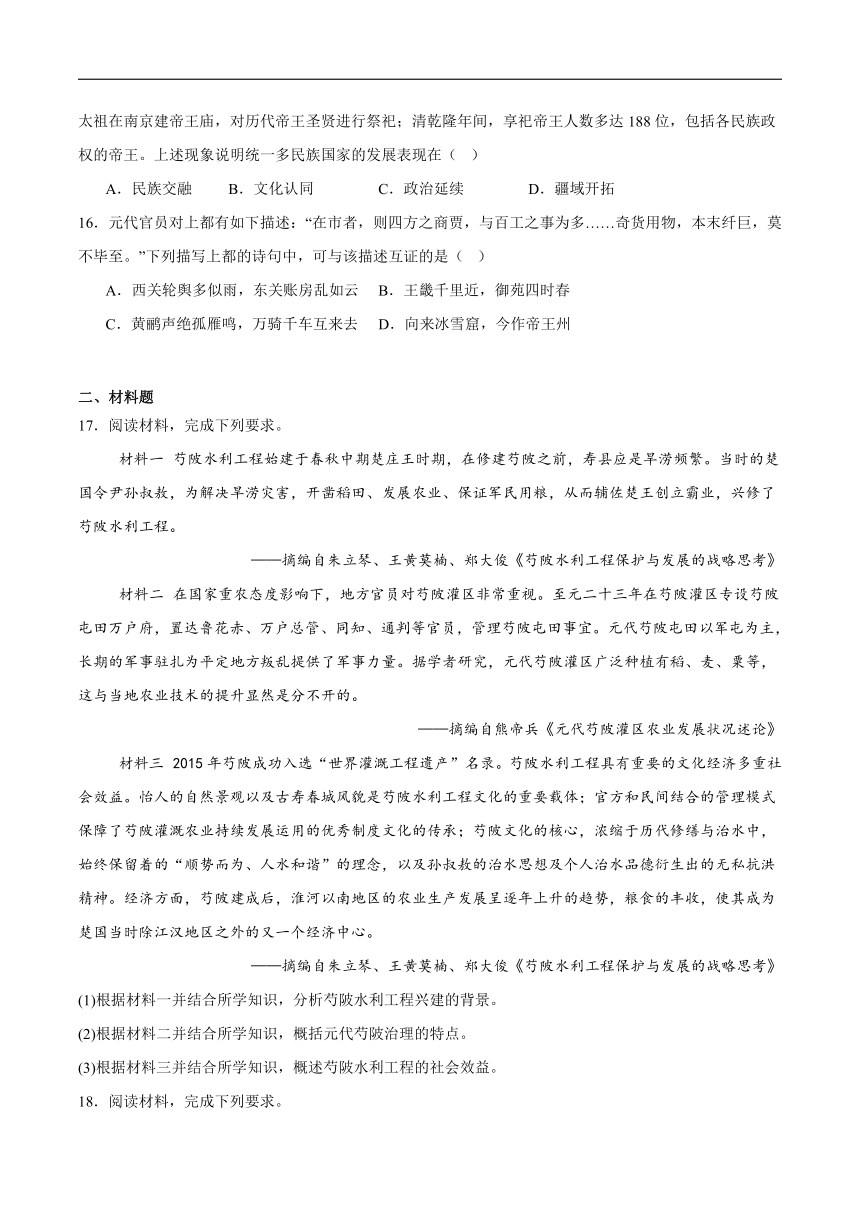

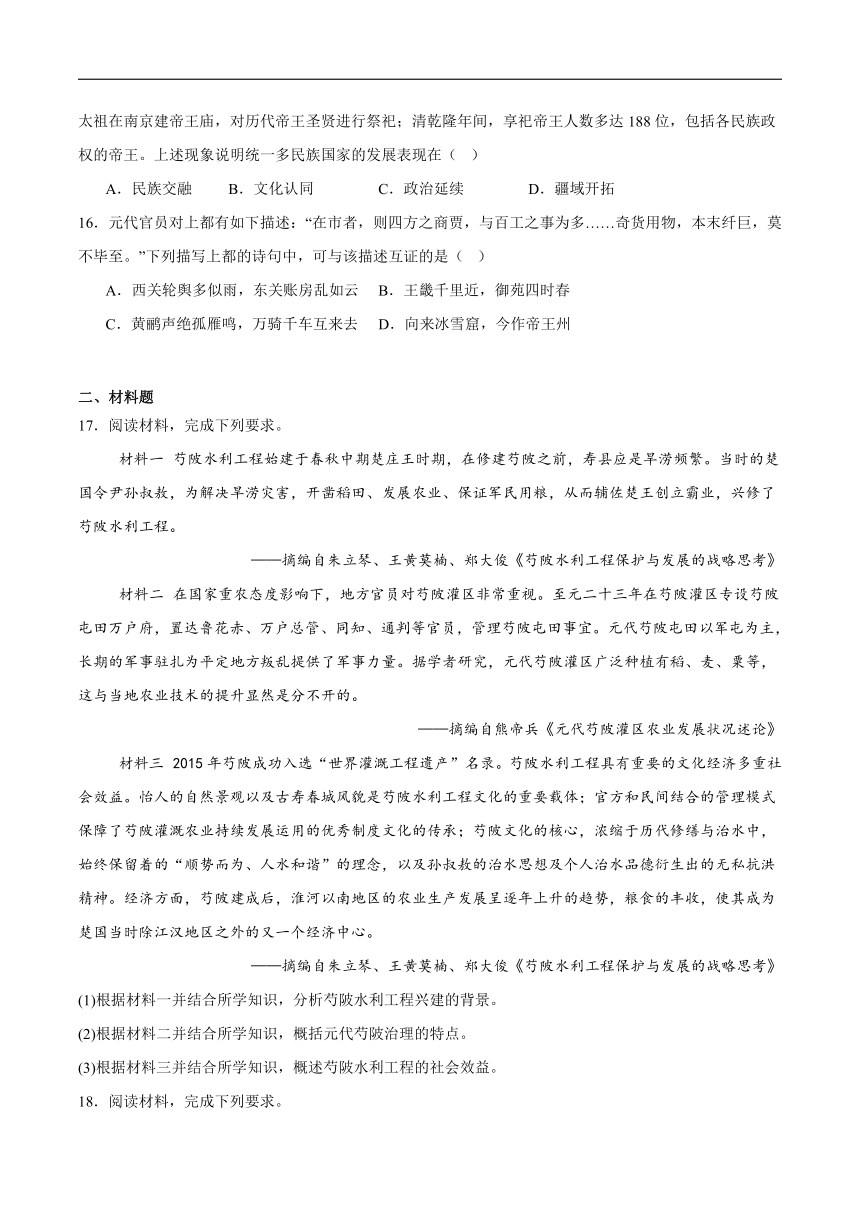

13.宋代依据有无田产,将全国户口分为主户和客户。下表是北宋宝元元年(1038)和元丰元年(1078)三路主户、客户的统计数据,表中客户比率变化反映( )

年份 数据 户别 政区 荆湖南路 荆湖北路 江南东路

主户 客户 客户比率 主户 客户 客户比率 主户 客户 客户比率

宝元元年 456431 354626 0.437 350593 238709 0.405 902261 171499 0.160

元丰元年 475677 395537 0.454 280000 377533 0.574 926225 201086 0.178

A.土地兼并程度加深 B.地域经济差别扩大

C.商品经济发展加快 D.贫富差距逐渐缩小

14.“合河南河北为一而黄河之险失,合江南江北为一而长江之险失,合湖南湖北为一而洞庭之险失,合浙东浙西为一而钱塘之险失;淮东淮西,汉南汉北,州县错隶而淮汉之险失,汉中隶秦,归州隶楚,又合内江外江为一而蜀之险失。”材料评述的这种古代地方行政制度设计( )

A.迎合了国家大一统的需要 B.折射出专制皇权不断强化

C.说明官员选任制度的异变 D.表明政府加强对边疆管理

15.元大都的布局形制最接近《周礼·考工记》规划理念,即“前朝后寝”“前朝后市”“左祖右社”等特点;明太祖在南京建帝王庙,对历代帝王圣贤进行祭祀;清乾隆年间,享祀帝王人数多达188位,包括各民族政权的帝王。上述现象说明统一多民族国家的发展表现在( )

A.民族交融 B.文化认同 C.政治延续 D.疆域开拓

16.元代官员对上都有如下描述:“在市者,则四方之商贾,与百工之事为多……奇货用物,本末纤巨,莫不毕至。”下列描写上都的诗句中,可与该描述互证的是( )

A.西关轮舆多似雨,东关账房乱如云 B.王畿千里近,御苑四时春

C.黄鹂声绝孤雁鸣,万骑千车互来去 D.向来冰雪窟,今作帝王州

二、材料题

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一 芍陂水利工程始建于春秋中期楚庄王时期,在修建芍陂之前,寿县应是旱涝频繁。当时的楚国令尹孙叔敖,为解决旱涝灾害,开凿稻田、发展农业、保证军民用粮,从而辅佐楚王创立霸业,兴修了芍陂水利工程。

——摘编自朱立琴、王黄莫楠、郑大俊《芍陂水利工程保护与发展的战略思考》

材料二 在国家重农态度影响下,地方官员对芍陂灌区非常重视。至元二十三年在芍陂灌区专设芍陂屯田万户府,置达鲁花赤、万户总管、同知、通判等官员,管理芍陂屯田事宜。元代芍陂屯田以军屯为主,长期的军事驻扎为平定地方叛乱提供了军事力量。据学者研究,元代芍陂灌区广泛种植有稻、麦、粟等,这与当地农业技术的提升显然是分不开的。

——摘编自熊帝兵《元代芍陂灌区农业发展状况述论》

材料三 2015年芍陂成功入选“世界灌溉工程遗产”名录。芍陂水利工程具有重要的文化经济多重社会效益。怡人的自然景观以及古寿春城风貌是芍陂水利工程文化的重要载体;官方和民间结合的管理模式保障了芍陂灌溉农业持续发展运用的优秀制度文化的传承;芍陂文化的核心,浓缩于历代修缮与治水中,始终保留着的“顺势而为、人水和谐”的理念,以及孙叔敖的治水思想及个人治水品德衍生出的无私抗洪精神。经济方面,芍陂建成后,淮河以南地区的农业生产发展呈逐年上升的趋势,粮食的丰收,使其成为楚国当时除江汉地区之外的又一个经济中心。

——摘编自朱立琴、王黄莫楠、郑大俊《芍陂水利工程保护与发展的战略思考》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析芍陂水利工程兴建的背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括元代芍陂治理的特点。

(3)根据材料三并结合所学知识,概述芍陂水利工程的社会效益。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一 唐末五代时期,军阀割据混战、社会动荡不安,行伍出身的赵匡胤黄袍加身建立北宋以后,毅然革除武将所凭恃的政治资本,奉行“重文抑武”的基本国策,通过一系列政治变革,将国家治理方式由武转文,以至于“今之武臣欲尽令读书”。为了以本朝文人官僚取代前朝旧臣,将科举取士规模空前扩大,士大夫势力迅速崛起,逐渐成为与皇权相互依赖、相互制约的官僚集团,形成了“皇帝与士大夫共治天下”的政治格局。

——据邓小南《祖宗之法:北宋前期政治述略》等

材料二 宋代的中央政府管理体系多头分权,效率并不很高。但是,宋代没有贵族,皇室和后族基本上都不参与政治,政府是由科举出身的文官组成的。文官们有一定的文化素养,也有一定的办事能力。但是,就宋代整体而言,并不是效率很好的政府。整个宋代有那么多著名的文人和思想家,可是真找不出一个像样的政治家。政府内部党争不断,许多贤达之士就在党争之中冲销了彼此的贡献,甚至于因此而牺牲了。宋代并没有管制思想,也没有官方钦定的理论,可是那么多思想家的自由竞争,并没有真正形成一个像西方启蒙时代一样的风气。

——摘编自许倬云《许倬云说历史:大国霸业的兴废》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代“皇帝与士大夫共治天下”政治格局形成的原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,对宋代“效率并不很高”进行合理解释。

19.阅读材料,完成下列要求。

材料一 我国是世界蚕丝业的发源地,栽桑养蚕、缫丝织绸是我们先祖的伟大发明。丝绸作为我国传统的特色产品,早在张骞开拓“丝绸之路”之前,就已出口国外。至明代,随着地理大发现和太平洋航路的开通,欧洲一些国家如西班牙、葡萄牙开始出现在东方,以中国丝绸为主要贸易品,贩运至第三国,从事赚取超额利润的大规模的“三角贸易”。

——摘编自顾国达《近代中国的生丝贸易与世界市场》

材料二 “一带一路”(“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”)是中国与参与国分享其发展经验和资源,以实现经济现代化和改善人民生活的一个途径,中国的“一带一路”建设将为全部相关方带来共赢的结果。 因此,“一带一路”倡议是中国向世界提供的全球经济公共产品。……随着逆全球化之风席卷西方世界,“一带一路”建设凭其巨大的规模与资源,有潜力成为世界经济增长的新动力。

——引自【美】卡里·托克《“一带一路”为什么能成功》

(1)根据材料一,结合所学,阐明欧洲国家在上述“三角贸易”中的经济获益,并概括丝绸在我国古代经济活动中扮演的角色。

(2)根据材料二,概括“一带一路”倡议在促进经济全球化方面的作用。根据材料,结合所学,揭示“丝绸之路” 蕴含的象征性意义。

20.制度建设是中国古代国家治理的重要内容,彰显了中华文明的智慧。阅读下列材料,完成下列要求。

材料

中国古代历代统治者注重通过制度创新,完善国家治理。 摘编自《中国通史》

这套国家制度和国家治理体系历经数千年,各项制度既前后相继、互为关联,又不断发展、持续变革。 摘编自李国强《我国国家制度和国家治理体系的深厚历史底蕴》

(拓跋魏)国中一切制度文物,亦无一不仿南朝。至北齐北周之治制,则尤为隋唐治制之所本,于中国之贡献颇大。 摘自1913年《共和国教科书·本国史:上卷》和1928年《初中本国史》

从材料中任意选取一个角度,围绕“制度建设”自拟一个论题,并运用中国古代史知识进行阐述。(要求:论题明确,论证充分,史论结合,逻辑清晰)

参考答案

1.D

2.D

3.D

4.C

5.C

6.B

7.D

8.D

9.B

10.A

11.A

12.D

13.A

14.A

15.B

16.A

17.(1)周边区域旱涝频繁;楚国争霸需要;春秋时期社会结构变动,“士”的崛起。

(2)国家重视;设置官员管理;芍陂屯田以军屯为主;芍陂灌区种植作物广泛、多元。

(3)弘古创新的“文化芍陂”(优秀制度文化的传承);治水兴邦的“民生芍陂”(促进农业发展的经济效益);人水和谐的“生态芍陂”(生态文明的典范);水美生辉的“艺术芍陂”(艺术、旅游效益);无私抗洪精神。

18.(1)原因:唐末五代军阀割据的教训;重文抑武政策的确立;科举取士规模的扩大;士大夫势力的崛起和文人官僚集团的形成。

(2)解释:中央和地方管理体系的分化事权造成管僚机构的重叠臃肿;政府内部的党争不断和改革派与保守派的长期斗争;相对自由开放的政治和思想环境。所有这些,严重削弱了宋廷的政治凝聚力,难以形成统-稳定的政策方针, 导致宋代“效率并不很高”。

19.(1)效益:①赚取超额利润;②增加资本原始积累;③推动资本主义经济发展。(任意2点满分)

角色:①传统的特色产品;②赋税征收的重要物品;③珍贵商品(贸易品)。(任意2点满分)

(2)作用:①搭建开放包容的国际合作平台;②提供各方普遍欢迎的全球公共产品;③分享发展经验和资源;④提供世界经济增长的新动力;⑤促进经济现代化(或带来共赢的结果)。(任意3点满分)

意义:①沟通古代东西方经济、文化的主要桥梁(纽带);②和平发展合作共赢的历史符号。(任意1点满分)

20.

示例:

论题:制度创新是古代中国制度建设的重要内容。

阐释:中国的古代史,是一部制度创新史。为解决弊端,加强治理,各朝代不乏制度创新的实例。秦统一中国后,秦始皇在全国推行都县制废除分封制,加强了中央集权,巩固国家统一。汉武帝创立刺史制度,将全国划分为13各州部,分设刺史,加强对地方的监察,强化了中央对地方的管理。北宋建立之后,通过派文官出任地方长官,收地方精锐部队入禁军,设置转运司统管地方财政,基本上改变了唐后期以来的割据、政局动荡的局面。元朝建立后,为应对疆域辽阔空前的新情况,推行了行省制度,行省权力大而不专,既给予地方一定的权力,又兼顾了中央集权。 综上可知,通过制度创新,对前朝留下各种弊病以及出现的新问题的解决,起到了积极作用,从而使中央集权得到了强化,统一多民族国家进一步发展。

展开更多......

收起↑

资源预览

资源预览

资源预览

资源预览