资源简介

资源简介

重庆复旦中学2024-2025学年度下期高2026届月考

历史试题

本试卷分为I卷和II卷,考试时间75分钟,满分100分。请将答案工整地书写在答题卡上

命题人:

一、单选题:本大题共15小题,共45分。

1.下列关于文明的产生的先后顺序正确的是()

A.原始农业畜牧业发展-私有制产生-社会分工的发展-阶级出现-国家形成

B.私有制产生-原始农业畜牧业发展-阶级出现-社会分工的发展-国家形成

C.社会分工的发展-私有制产生-原始农业畜牧业发展-阶级出现-国家形成

D.原始农业畜牧业发展-社会分工的发展-私有制产生-阶级出现-国家形成

2.在罗马帝国时期,罗马城与各行省之间贸易往来频繁,道路网络不断完善,货币制度逐渐统一,不同地区的工匠技艺相互交流融合。据此可知,罗马帝国()

A.内部实现了完全统一B.经济呈现多元化特征

C.区域经济联系较紧密D.商业贸易居主导地位

3.17世纪60年代,茶叶在英国只是上流社会的消费品;到18世纪末,茶叶已成为普通民众的日常消费品。这反映了当时的英国()

A.等级观念明显淡化B.崇尚东方的生活方式

C.贫富差距日益缩小D.扩大了与东方的贸易

4.据考证,秦汉时期维持一日两餐生活,上午用餐大致在9点左右,下午用餐则在15点左右。直到汉末,曹操享用“一日三餐”都是尊荣。汉代以后,一日两餐逐渐变为三餐甚至四餐。据此可知汉代以后()

A.古人健康水平呈上升趋势B.社会大众物质生活更为丰富

C.各地区贫富分化现象减轻D.农民普遍贫困现象愈演愈烈

5.在欧洲,19世纪初的城市街道普遍使用鹅卵石铺路;到19世纪中期,已改用花岗石及方木块铺路;及至19世纪末发明用砖、混凝土和沥青铺路法后,欧洲各国的城市街道状况大为改观;新式自来水系统于1850年以后开始在伦敦、巴黎、柏林等城市建成;路灯制度从19世纪开始也日渐改良。上述变化主要反映了欧洲当时()

A.工业化进程持续推进B.街道铺砌技术的进步

C.各国市政立法的完善D.公共卫生事业的发展

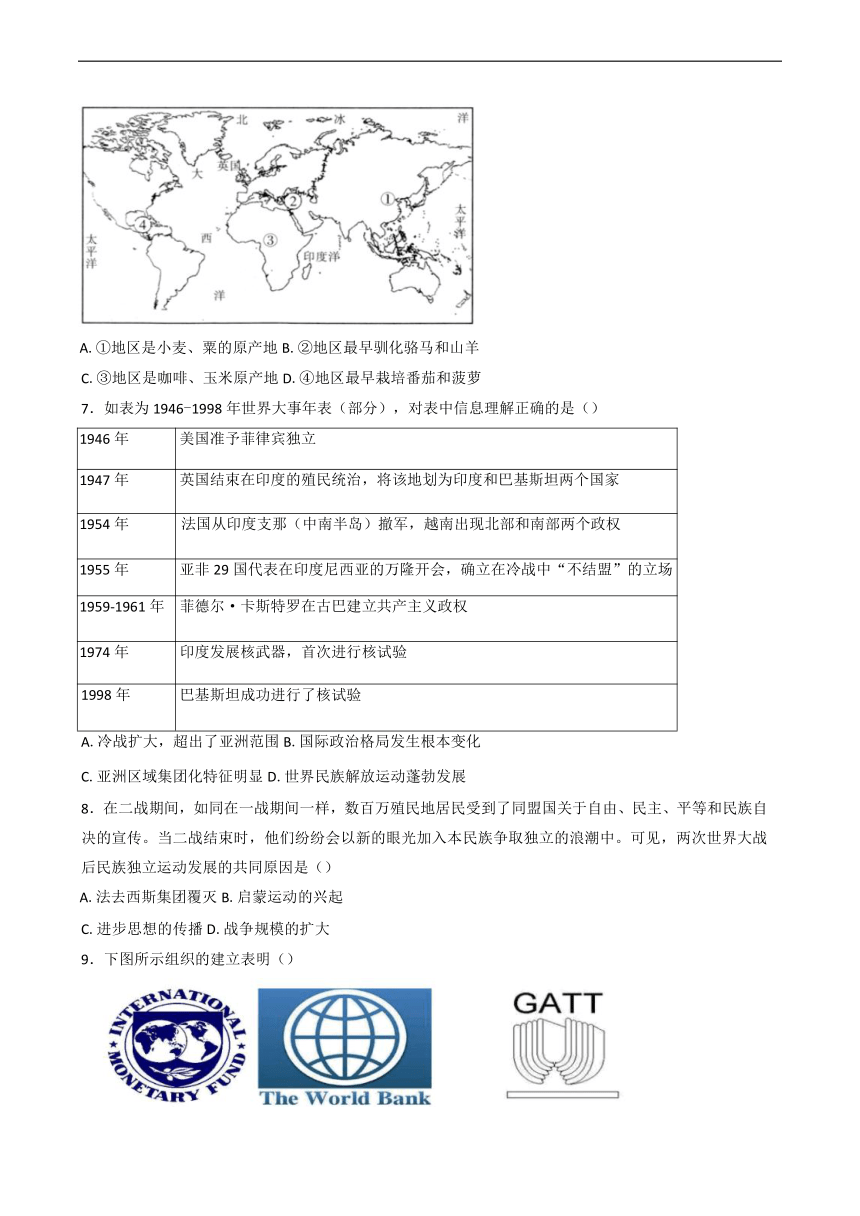

6.农业和畜牧业是人类文明产生的重要前提。阅读下图,判断下列表述正确的是()

A.①地区是小麦、粟的原产地B.②地区最早驯化骆马和山羊

C.③地区是咖啡、玉米原产地D.④地区最早栽培番茄和菠萝

7.如表为1946-1998年世界大事年表(部分),对表中信息理解正确的是()

1946年 美国准予菲律宾独立

1947年 英国结束在印度的殖民统治,将该地划为印度和巴基斯坦两个国家

1954年 法国从印度支那(中南半岛)撤军,越南出现北部和南部两个政权

1955年 亚非29国代表在印度尼西亚的万隆开会,确立在冷战中“不结盟”的立场

1959-1961年 菲德尔·卡斯特罗在古巴建立共产主义政权

1974年 印度发展核武器,首次进行核试验

1998年 巴基斯坦成功进行了核试验

A.冷战扩大,超出了亚洲范围B.国际政治格局发生根本变化

C.亚洲区域集团化特征明显D.世界民族解放运动蓬勃发展

8.在二战期间,如同在一战期间一样,数百万殖民地居民受到了同盟国关于自由、民主、平等和民族自决的宣传。当二战结束时,他们纷纷会以新的眼光加入本民族争取独立的浪潮中。可见,两次世界大战后民族独立运动发展的共同原因是()

A.法去西斯集团覆灭B.启蒙运动的兴起

C.进步思想的传播D.战争规模的扩大

9.下图所示组织的建立表明()

国际货币基金组织 世界银行 关税与贸易总协定

A.战后资本主义国家加强国际协调B.经济大危机已来临

C.政治同盟是经济发展的重要保障D.西方阵营逐渐分化

10.王祯《农书》记载:“中国自桑土既蚕之后,惟以茧纩为务,殊不知木棉之为用。夫木棉产自海南,诸种艺制作之法,骎骎北来,江淮川蜀既获其利。至南北混一之后,商贩于此,服被渐广。”由此可知,元朝时()

A.木棉开始向北传播B.商贾对外出口大宗棉布

C.丝绸产量不及棉布D.国家统一促进棉布流行

11.有学者认为,非物质文化遗产“绝对的原汁原味既无必要也无可能,我们现在看到的昆曲,早已不是明代的昆曲......任何一种非物质文化遗产,都是活态的,这就意味着它必然要发生变化”。这说明非物质文化遗产()

A.可不具备真实性和完整性B.没有加以保护的必要性

C.需要与时俱进不断创新D.变化无常具有不可知性

12.将“百家争鸣”称之为“哲学的突破”时期的帕森斯注意到,较之其他几大文明,中国的“突破”显得最为温和。其实,就诸子时代而言,固然是中国思想史上的全新时代,却也绝非简单的“突破”或“断裂”。材料强调“百家争鸣”()

A.实现“哲学的突破”B.呈现气血相承精神

C.奠定传统文化基调D.完成思想理论整合

13.唐代以后,雕版印刷的图书数量逐渐超过手抄、石刻拓印等方法制作的图书,从前分散于民间的小作坊逐渐发展为大规模印刷成套经典书籍的大工坊。这些变化

A.反映了佛教文化的衰落B.阻断了儒学思想的发展

C.加剧了社会矛盾的积累D.促进了学术文化的传承

14.王斯德在《世界通史》中写道:“以美国为中心的当代资本主义体系建立在高度发达的科学技术基础上,资本的流动和世界市场的拓展不再局限于原来的领土范畴,而是更多地表现出超地域的全球网络特征,在这种条件下,对世界经济的控制已不需要以有形的殖民地为前提。”据此说明二战后世界殖民体系崩溃的原因是()

A.二战中反法西斯同盟树立民族自决的原则

B.殖民主义旧形式不再适应现代经济的新发展

C.二战后西方主要资本主义国家的普遍衰落

D.二战后两大阵营对峙格局有利于民族独立

15.新文化运动的领袖最初无不服膺天演论。1919年元旦,李大钊发表文章指出,“生物的进化,不是靠着竞争,乃是靠着互助。人类若是想求生存,想享幸福,应该互相友爱”;陈独秀更径将互助视为人性善的本能。1919年底,他们与蔡元培、胡适等人发起成立“工读互助团”。这一变化反映出当时()

A.马克思主义成为思想主流B.社会精英思想观念趋于保守

C.国人理性看待中西方文化D.知识分子对西方文明的反思

二、主观题:本大题共3小题,共45分。

16.阅读材料,完成下列要求。(24分)

材料一 西汉前期,政府采取休养生息的政策,疫病甚少流行。及至后期,随着人口增长和大量商贸活动的开展,疫病开始猖獗。西汉元始二年(公元2年),平帝诏:“民疾疫者,舍空邸第,为置医药。”东汉防疫除沿袭西汉的减免田租外,还开仓放粮,巡行赐药。六朝(指以今南京为京师的孙吴、东晋和南朝的宋、齐、梁、陈这六个朝代)疫病流行至少74次,一次死亡10余万人的大疫,晋代就发生了两次。北魏显祖皇兴二年(公元468年),河南大疫,死亡人口达十四五万。这一时期,政府多向官员施散医药,北魏政府还设立医馆、医坊,为民治病。政府还公布了一些防疫药方供百姓使用。

-摘编自梁峻《中国古代抗疫启迪》

材料二 19世纪的英国,新兴工业化城市的出现,吸引了大量的人口向城市转移。当时英国城市的特点是遍布天空的烟尘,随处可见的垃圾,随意排放的污水,卫生状况极差。19世纪初期,城市工人的平均寿命仅为40岁,诸如伤寒、天花、肺结核和白喉等传染病,每年要夺走20000人的生命。印度发生的疫情传入英国,引发了英国1831年的霍乱,疫病共肆虐了437个城市。卫生改革家埃德温·查德威克等指出,当时瘟疫造成大量人口死亡的原因是城镇人口的急速增长和恶劣的公共卫生状况。英国政府开始采纳其观点,开始了公共卫生立法和改革活动。

-摘编自陈超《工业化时期英国城市的公共卫生问题》

材料三新中国成立初期,公共卫生体系十分薄弱。从1953年起,在国家的统一领导和部署下,我国通过行政、立法等手段,到21世纪初形成了中央、省、地市和县四级疾病预防控制体系。中国卫生工作采用了以预防为主的低投入高产出的公共卫生模式,面向最广大的人民群众提供了最基本的公共卫生保障,这种“中国模式”取得了巨大成果。进入21世纪,我国新医疗卫生体制改革取得重要成就,已经基本形成了医疗保障体系的全覆盖。

-摘编自李立明《新中国公共卫生60年的思考》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析古代中国社会疫病频发的原因。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出19世纪英国公共卫生立法的背景。(8分)

(3)根据材料三并结合所学知识,概括新中国公共卫生建设的特点,并说明其意义。(10分)

17.阅读材料,回答问题。(19分)

材料一 明代苏州地方志《姑苏志》中说,“商贾所聚谓之镇”。明清时期太湖地区涌现出了很多新兴的市镇,清初甚至形成了城镇群和城镇带。蚕桑业和棉业主要集中在苏嘉杭松江一带,这一带的水路交通便捷,成为南北方大宗货物的来往中转站。乾隆时期的《吴江县志》记载,“迄今居民,百倍于昔。绫绸之聚,亦且十倍”,当地居民“比户织作,昼夜不辍,乡镇皆为之,暮成匹布,易钱米以资日用”。商贩经营的大宗商品集中于布业、丝绸业和粮食业。一部分富裕农民和中小地主,在农村通过从事经济产业致富之后,则移居城镇投身利润丰厚的工商业。乡居地主中还出现了一种直接放弃经营农业,移居城镇的倾向。

-摘编自范虹珏等《明清时期太湖地区的市镇发展与劳动力转移-城镇化的视角》

材料二美 国农业劳动力转移的变革独具特色。19世纪20年代,美国全面进入了工业化时期,单身青年更向往美好前途而弃农进城。就全国而言,除南方黑人外,人口流动不受法律限制。美国农业劳动力向城市转移的两次大高潮发生在19世纪末至20世纪20年代和二战后五六十年代。在第一次转移期间,中西部和远西部的工矿区和城市吸纳了大批农民。此时,全国人口流动的方向也是由东、南向中、西部。二战后五六十年代,随着国家战略需求,国防工业向西部和西南部“阳光带”转移,使昔日名不见经传的地方声名鹊起。50年代初,美国农村中各种非农产业发展起来,农业转移劳动力在进入城市的同时,也越来越多地转向农村非农业就业。1950-1979年,美国农业人口从2300万降到624万,农业劳动力从546万降到330万,农业人口约占总人口的3%。

-摘编自王章辉等主编《欧美农村劳动力的转移与城市化》等

(1)根据材料一并结合所学知识,指出明清时期太湖地区市镇人口的构成情况,并概括太湖地区市镇兴盛的原因。(10分)

(2)根据材料三并结合所学知识,概括19世纪以来美国农村劳动力转移的显著特点。(9分)

18.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料文化多样化是人类社会发展的一个基本特征。文化是人类适应环境、改造环境的产物,始终处于不断变迁、发展的过程中,具有明显的地域性与时代性。就像生物具有多样性一样,文化的发展方式和表现形态也是多样的。目前世界上有200多个国家和地区、2500多个民族、6000多种语言。不同的民族创造了各自独特的文化,不同国家和地区的人民共同创造了丰富多彩的世界文化。文化多样化是人类文明进步的重要动力,维护和促进世界文化多样化是大多数国家的共同愿望。

-摘编自李文堂《世界文化大趋势:交流交融交锋》

选择材料中的一种观点或者根据材料自拟一个观点,并运用世界古代史具体史实予以论述。(要求:观点明确,论证充分,史实准确,表述清晰。)

重庆复旦中学2024-2025学年度下期高2026届月考

历史试题答案

1.【答案】D

2.【答案】C

3.【答案】D

4.【答案】B

5.【答案】A

6.【答案】D

7.【答案】D

8.【答案】C

9.【答案】A

10.【答案】D

11.【答案】C

12【答案】B

13.【答案】D

14.【答案】B

15.【答案】D

16.【答案】(1)原因:人口增长和大量贸易活动的开展;朝代更替频繁,社会环境动荡;生产力水平低下,医疗卫生条件有限;民众的卫生健康意识薄弱。(任意三点6分)

(2)背景:工业革命的开展;城市化进程的加快;环境污染问题的加重;疫病随着全球化的进程蔓延;卫生专家的呼吁引起政府的重视。(任意四点8分)

(3)特点:国家主导的疾病防控体系逐步完善;预防为主,普惠群众;确立了公共卫生的中国模式;新的医疗保障体系基本形成。(任意三点6分)

意义:改变了中国近代以来卫生事业落后的局面;保障了广大人民的身体健康,提高了国民的身体素质;有利于社会稳定和经济持续发展。(任意两点4分)

【答案】【小题1】构成:手工业者,商人(行商和坐商),富裕农民和地主(工场主)等。(任意两点4分)原因:植棉、栽桑普遍,农业生产商品化发展;水路交通便捷,商业贸易兴盛;丝织业、棉纺织业等手工业发达,出现新的生产经营方式;生产生活观念变化,部分农村劳动力向城镇转移。(任意三点6分)

【小题2】特点:持续进行,阶段性明显(一战前后和二战后显著加快);受到的政策阻力小;与全国人口流动具有同步、同向性;主要转向中西部、西南部地区的工矿企业和城市;二战后大量向农村非农产业转移;规模大,农业人口占全国人口的比重大幅度减少;外来的农业移民多。(一点2分,四点9分)

18.【答案】观点:世界古代文化发展呈现多样性特征。

论述:古代西亚创造了世界上最古老的文字-模形文字,以及颁布了世界上现存较为完整的成文法典《汉谟拉比法典》;古埃及有丰富多彩的神话和文学故事,象形文字也几乎如模形文字一样古老,金字塔显示了古埃及人在建筑和数学上的较高水平;佛教是古印度重要的思想流派,古印度人创造了1至9的数字,还发明了“0”,提出按位计数的方法;古代希腊雅典的城邦直接民主制和人文主义思想以及罗马法成为西方近代文明的重要渊源;古代阿拉伯人广泛翻译古代波斯、印度、希腊和罗马的文献,在文学、艺术、科学和思想等领域取得重要成就,成为东西方文化交流的桥梁;古代美洲印第安人独立培育出很多其他大陆没有的农作物,包括马铃薯、玉米、番茄和花生等等。

总之,古代亚洲、非洲、欧洲和美洲文化各具特点,世界文化多样性特征明显。

展开更多......

收起↑

资源预览

资源预览

资源预览

资源预览