资源简介

资源简介

莱州一中2023级高二第四次质量检测历史试题

注意事项:

1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号等填写在答题卡和试卷指定位置。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

一、选择题:本大题共35小题,每小题2分,共70分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1. 从三元里抗英、反洋教斗争乃至义和团运动,在民族抗争运动中一直充斥着“恭维天朝大统,岂容裂土以与人”的观念;20世纪初收回利权运动中,中国人明确提出“财产属于人民,人民属于国家,所有国有、民有者,为名义上之分别,而于事实上究不必强分离”。这反映出当时中国的新变化是( )

A. 殖民化程度进一步加深 B. 政治体制的近代化尝试

C. 民主革命推动近代社会进步 D. 现代民族国家意识的觉醒

2. 1848年徐继畲撰成《瀛寰志略》一书,该书有三大资料来源:第一,与多位西方人士会面时所获资料;第二,“泰西人的汉文杂书”;第三,历代官私史书史志、山经地志等。这体现了作者( )

A. 融通中西、平等友好的国际意识 B. 洋为中用、借古喻今的学术追求

C. 严谨治学、责任担当的时代精神 D. 师夷长技、中体西用的政治愿望

3. 据统计,1843-1860年间,通商口岸共出现了434部西方作品的译本,其中约四分之三为宣传基督教的作品,其余大部分是科学著作。1860-1900年间,有关西方作品的数量激增,在约555部翻译作品中,有387部科学和技术作品,有123部作品的主题可归类为人文和社会科学。这一变化缘于( )

A. 西学东渐不断发展 B. 新经济因素迅速滋长 C. 顽固势力渐趋衰微 D. 救国探索的客观需要

4. 1876年,李鸿章筹办开平矿务局,招商集股雇佣工人3000人,煤炭年产75000吨。不仅供应轮船招商局等,还销往市场,获利丰厚。十九世纪末,该局资产近六百万两,后因盲目扩建,过度举债,导致外国势力渗入,最终被外资长期侵占。这一事例( )

A. 证明洋务运动失败的必然 B. 折射出中国近代化的曲折

C. 说明实业救国思潮的兴起 D. 推动了中国经济转型发展

5. 戊戌变法时期,维新派曾提倡白话文和“小说界革命”;维新运动失败后,出现更多白话报刊,白话文得到更多提倡。此外,维新派还倡导过“诗界革命”“曲界革命”“思想革命”。其目的是( )

A. 为维新变法创造舆论 B. 宣扬资产阶级文化

C. 对民众进行思想启蒙 D. 影响清政府的决策

6. 1898年,康有为建议光绪皇帝改“大清”国号为“中华”,认为以前用的秦、汉、魏、晋、隋、唐、宋、元、明、清等都是朝代名,而不是中国的国名,我国“自古皆称中国”,所以“今定国号……莫若用中华二字”。康有为意在( )

A. 通过变法挽救民族危亡

B. 系统移植西方君主立宪制度

C. 增强民族意识凝聚人心

D. 将西方政治思想与儒家思想相结合

7. 1895年之后,清政府的宏观经济管理开始由限制向服务的方向发展,即以保商为目标,减少国家干预,放任民间企业自由发展。导致这一变化的主要因素是( )

A. 民族危机的空前严重 B. 实业救国思潮的兴起

C. 经济自由主义的传入 D. 维新变法运动的开展

8. 八国联军侵华战争期间,清政府一面要求东南督抚遵守对列强宣战的上谕,“勿再迟疑观望,迅速筹兵筹响,力保疆土”; 一面又表示对其宣战是出于“万不得已的苦衷”,并敦促他们“各尽其职之所当为,相机审势”。这反映出清政府( )

A. 反侵略斗争的策略灵活 B. 面临严重中央集权危机

C. 对战争正义性存在疑虑 D. 将外交权力下放到地方

9. 孙中山在谈及民生主义时讲道:“民生主义就是中国古代的‘大同主义’,是‘大道之行也,天下为公’的道义”,并强调“我人所抱之宗旨,不过平其不平,使不平者底于平者而已矣”。由此可推知,孙中山( )

A. 试图用复古理念改造中国社会 B. 认为古代社会已实现公平正义

C. 希望借传统思想传播新的主张 D. 找到实现民主共和的根本途径

10. 1915年陈独秀发表《敬告青年》,宣扬六种青年该有的精神:“一、自主的而非奴隶的;二、进步的而非保守的;三、进取的而非退隐的;四、世界的而非锁国的;五、实利的而非虚文的;六、科学的而非想像的”。该言论( )

A. 体现了青年学生群体觉醒 B. 促进了白话文逐渐普及

C. 着眼于人的解放和社会进步 D. 缘于新文化运动的推动

11. 以下所列为《新青年》刊登的部分内容。据此可知《新青年》( )

●改造青年之思想,辅导青年之修养,为本志之天职。(1915年) ●有关国命存亡之大政,安忍默不一言?(1917年) ●军国主义(即帝国主义)和金力主义(即资本主义),已经造成了无穷罪恶,现在是应该抛弃的了。(1919年)

A. 创办的出发点发生巨变 B. 始终坚持无产阶级立场

C. 把青年作为革命主力军 D. 密切把握时代发展脉搏

12. 1922年,中国社会主义青年团团员彭湃换上粗布衫,拿着旱烟袋,到农村组织农民运动。1924年,中国共产党党员恽代英强调“我们去农村工作,不能直接就要求人家推倒泥菩萨,禁止裹小脚”。这( )

A. 旨在建立劳农专政的革命政权 B. 反映出党的中心工作的转移

C. 推动农村土地革命运动的开展 D. 有利于扩大革命的群众基础

13. 1924年11月,中国历史上第一个以政府名义颁布的工会法规——《工会条例》由孙中山亲自颁布。它规定“工会有言论、出版、罢工之自由”,并承认工人有组织工会和罢工的权利。《工会条例》的出台主要得益于( )

A. 社会主要矛盾改变 B. 北伐战争胜利进军

C. 劳工社会地位提高 D. 新三民主义的提出

14. 陈独秀在1925年9月发表的《本报三年来革命政策之概观》中提到:“民主革命这个口号,未免偏于纯资产阶级的,在殖民地半殖民地的经济地位,决没有欧洲十八世纪资产阶级的革命之可能”,他强调的是( )

A. 中国民主革命的资产阶级性质 B. 创新革命理论成为当务之急

C. 西方资产阶级革命引领作用 D. 民主革命和民族革命的结合

15. 1930年,江西某县的县志记载:“往昔,县内民众多以务农为生,只知日出而作、日落而息,鲜少过问政事。近两年来,风气大变,民众纷纷参与到各种乡村事务的讨论与决策中,积极投身于破除封建迷信、兴办新式学堂等活动,还踊跃支援红军。”对此解读正确的是( )

A. 国民政府的乡村建设运动成效显著

B. 中共早期工人运动的影响力扩大

C. 工农武装割据推动了乡村社会转型

D. 土地改革激发了农民生产积极性

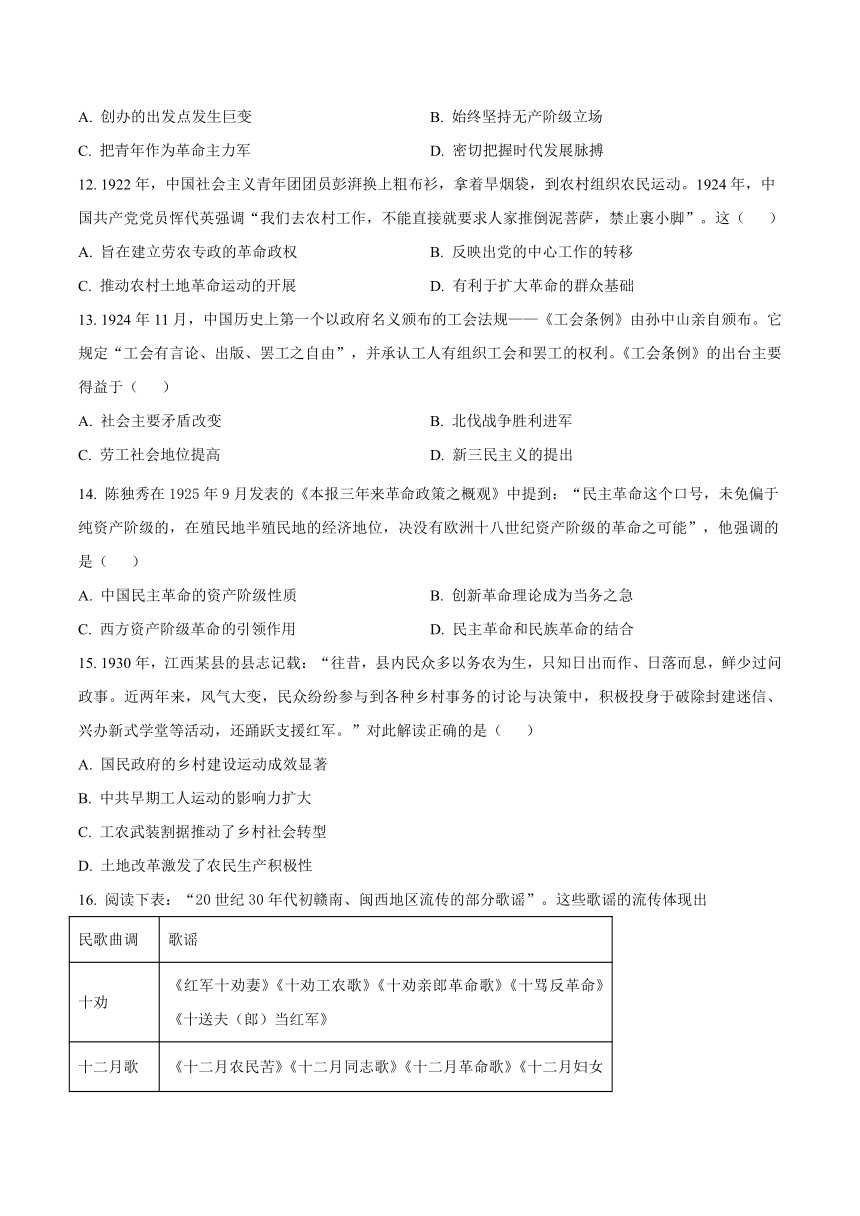

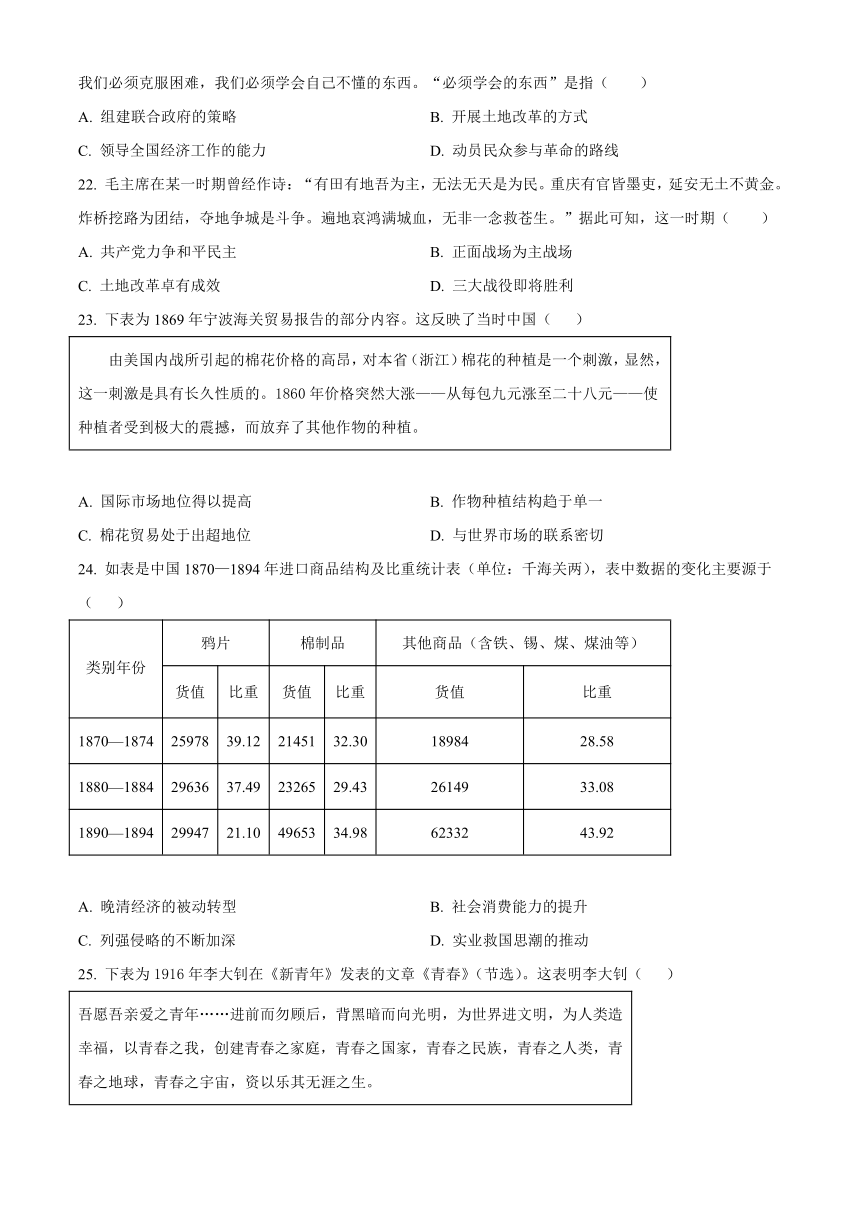

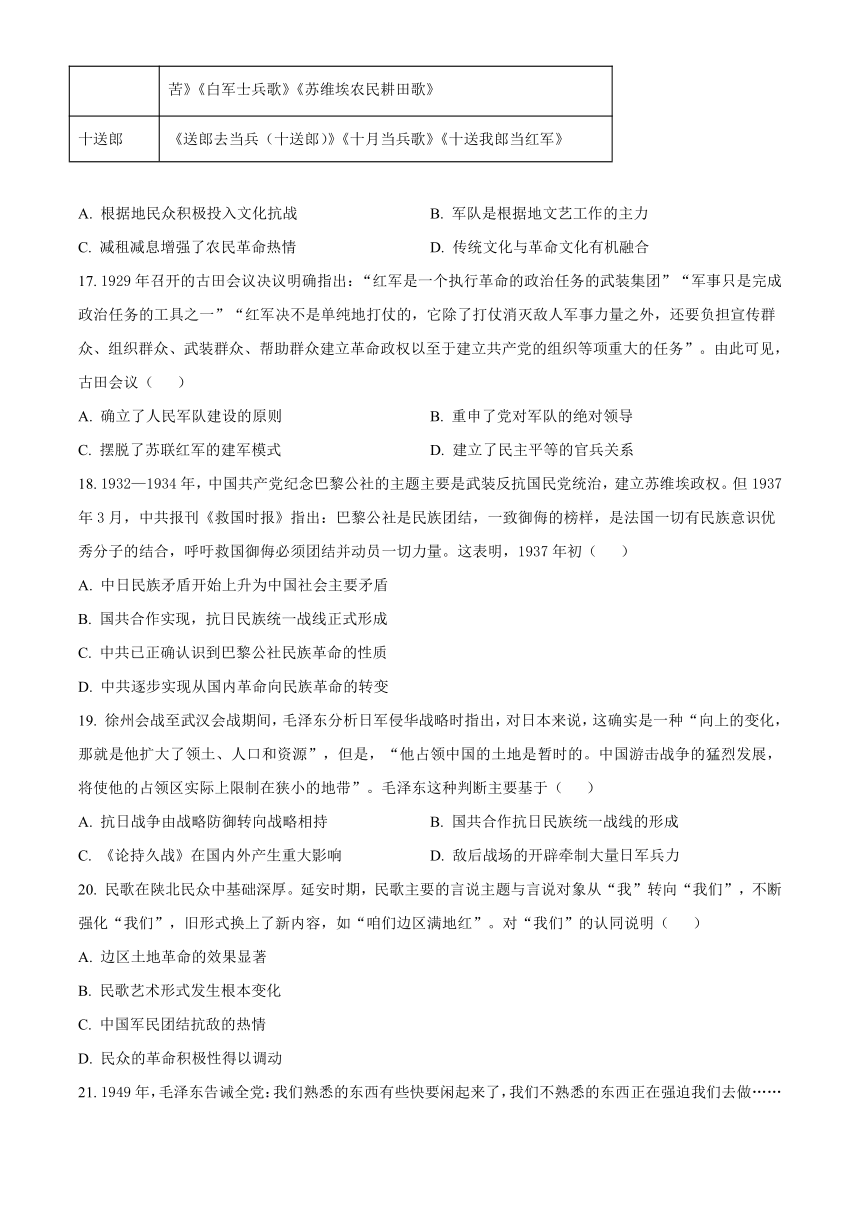

16. 阅读下表:“20世纪30年代初赣南、闽西地区流传的部分歌谣”。这些歌谣的流传体现出

民歌曲调 歌谣

十劝 《红军十劝妻》《十劝工农歌》《十劝亲郎革命歌》《十骂反革命》《十送夫(郎)当红军》

十二月歌 《十二月农民苦》《十二月同志歌》《十二月革命歌》《十二月妇女苦》《白军士兵歌》《苏维埃农民耕田歌》

十送郎 《送郎去当兵(十送郎)》《十月当兵歌》《十送我郎当红军》

A. 根据地民众积极投入文化抗战 B. 军队是根据地文艺工作的主力

C. 减租减息增强了农民革命热情 D. 传统文化与革命文化有机融合

17. 1929年召开的古田会议决议明确指出:“红军是一个执行革命的政治任务的武装集团”“军事只是完成政治任务的工具之一”“红军决不是单纯地打仗的,它除了打仗消灭敌人军事力量之外,还要负担宣传群众、组织群众、武装群众、帮助群众建立革命政权以至于建立共产党的组织等项重大的任务”。由此可见,古田会议( )

A. 确立了人民军队建设的原则 B. 重申了党对军队的绝对领导

C. 摆脱了苏联红军的建军模式 D. 建立了民主平等的官兵关系

18. 1932—1934年,中国共产党纪念巴黎公社的主题主要是武装反抗国民党统治,建立苏维埃政权。但1937年3月,中共报刊《救国时报》指出:巴黎公社是民族团结,一致御侮的榜样,是法国一切有民族意识优秀分子的结合,呼吁救国御侮必须团结并动员一切力量。这表明,1937年初( )

A. 中日民族矛盾开始上升为中国社会主要矛盾

B. 国共合作实现,抗日民族统一战线正式形成

C. 中共已正确认识到巴黎公社民族革命的性质

D. 中共逐步实现从国内革命向民族革命的转变

19. 徐州会战至武汉会战期间,毛泽东分析日军侵华战略时指出,对日本来说,这确实是一种“向上的变化,那就是他扩大了领土、人口和资源”,但是,“他占领中国的土地是暂时的。中国游击战争的猛烈发展,将使他的占领区实际上限制在狭小的地带”。毛泽东这种判断主要基于( )

A. 抗日战争由战略防御转向战略相持 B. 国共合作抗日民族统一战线的形成

C. 《论持久战》在国内外产生重大影响 D. 敌后战场的开辟牵制大量日军兵力

20. 民歌在陕北民众中基础深厚。延安时期,民歌主要的言说主题与言说对象从“我”转向“我们”,不断强化“我们”,旧形式换上了新内容,如“咱们边区满地红”。对“我们”的认同说明( )

A. 边区土地革命的效果显著

B. 民歌艺术形式发生根本变化

C. 中国军民团结抗敌的热情

D. 民众的革命积极性得以调动

21. 1949年,毛泽东告诫全党:我们熟悉的东西有些快要闲起来了,我们不熟悉的东西正在强迫我们去做……我们必须克服困难,我们必须学会自己不懂的东西。“必须学会的东西”是指( )

A. 组建联合政府的策略 B. 开展土地改革的方式

C. 领导全国经济工作的能力 D. 动员民众参与革命的路线

22. 毛主席在某一时期曾经作诗:“有田有地吾为主,无法无天是为民。重庆有官皆墨吏,延安无土不黄金。炸桥挖路为团结,夺地争城是斗争。遍地哀鸿满城血,无非一念救苍生。”据此可知,这一时期( )

A. 共产党力争和平民主 B. 正面战场为主战场

C. 土地改革卓有成效 D. 三大战役即将胜利

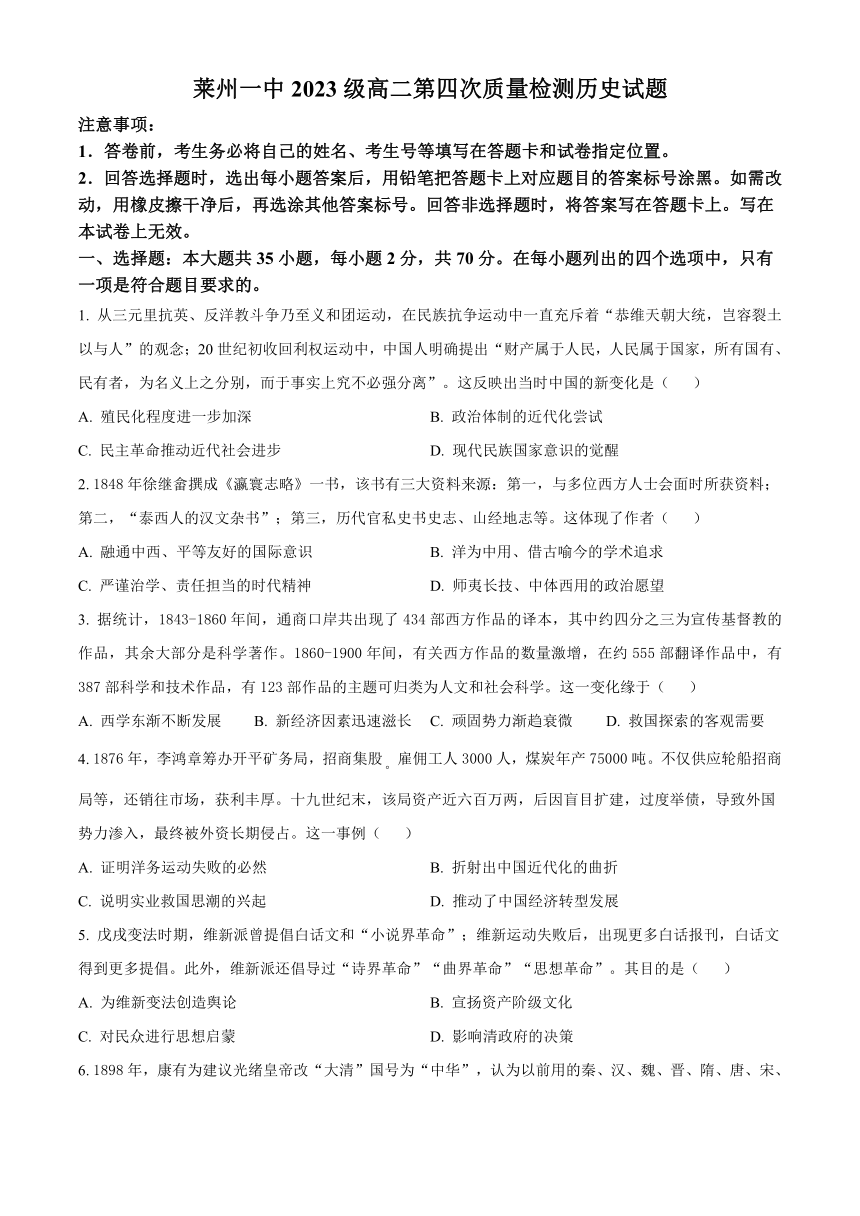

23. 下表为1869年宁波海关贸易报告的部分内容。这反映了当时中国( )

由美国内战所引起的棉花价格的高昂,对本省(浙江)棉花的种植是一个刺激,显然,这一刺激是具有长久性质的。1860年价格突然大涨——从每包九元涨至二十八元——使种植者受到极大的震撼,而放弃了其他作物的种植。

A. 国际市场地位得以提高 B. 作物种植结构趋于单一

C. 棉花贸易处于出超地位 D. 与世界市场的联系密切

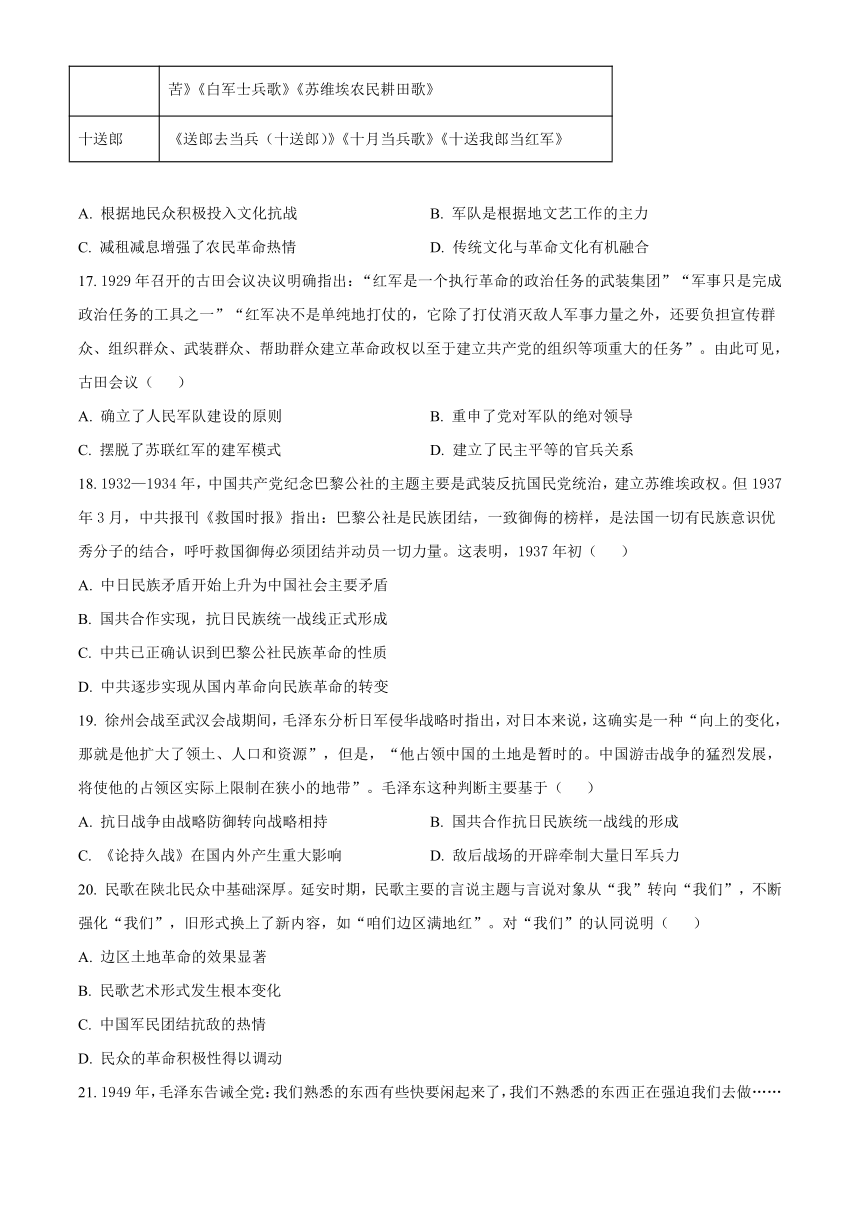

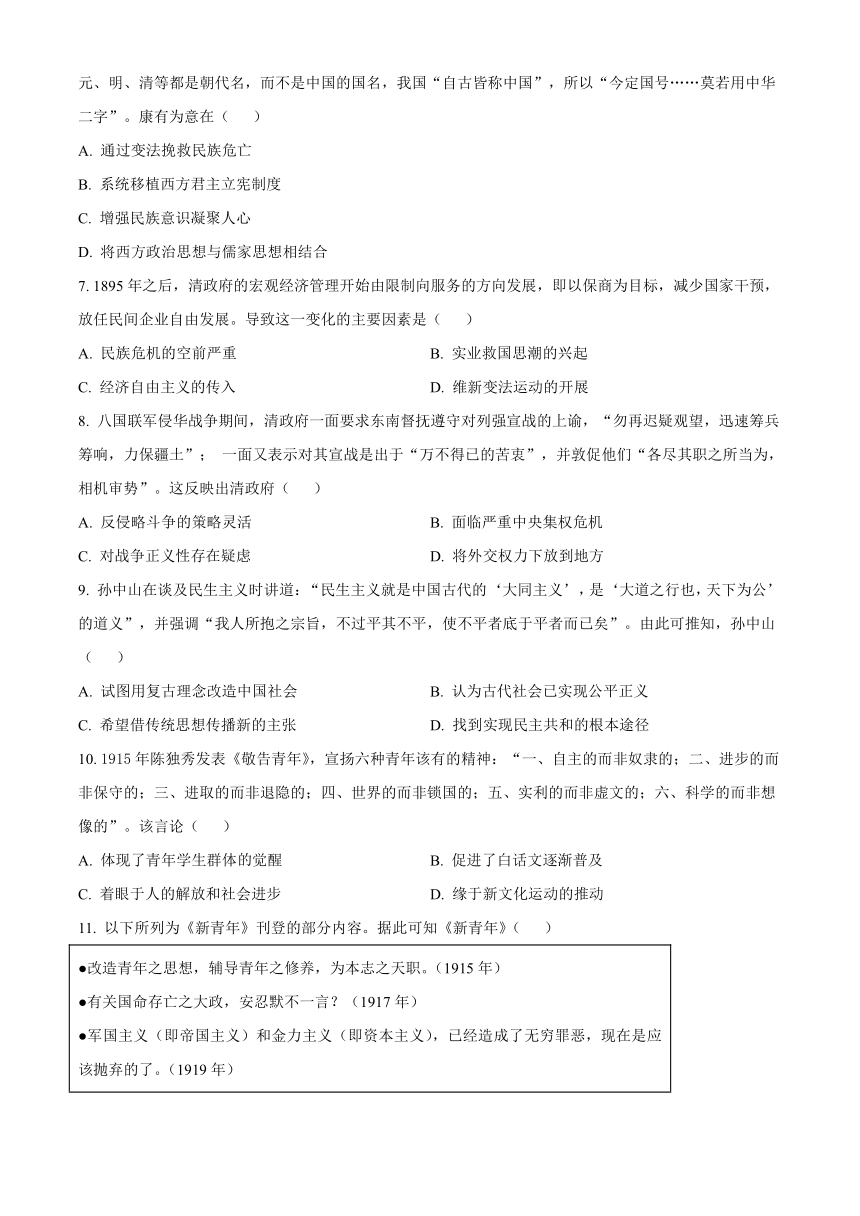

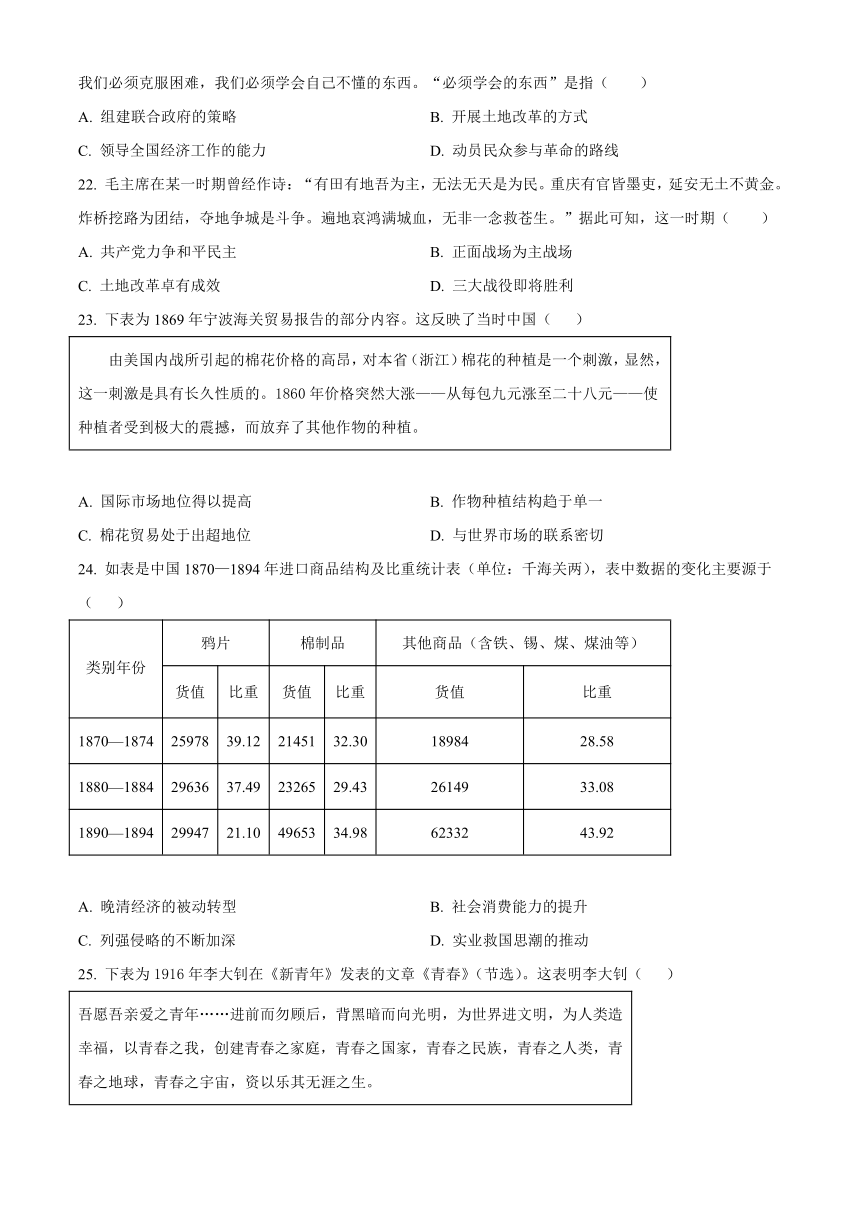

24. 如表是中国1870—1894年进口商品结构及比重统计表(单位:千海关两),表中数据的变化主要源于( )

类别年份 鸦片 棉制品 其他商品(含铁、锡、煤、煤油等)

货值 比重 货值 比重 货值 比重

1870—1874 25978 39.12 21451 32.30 18984 28.58

1880—1884 29636 37.49 23265 29.43 26149 33.08

1890—1894 29947 21.10 49653 34.98 62332 43.92

A. 晚清经济的被动转型 B. 社会消费能力的提升

C. 列强侵略的不断加深 D. 实业救国思潮的推动

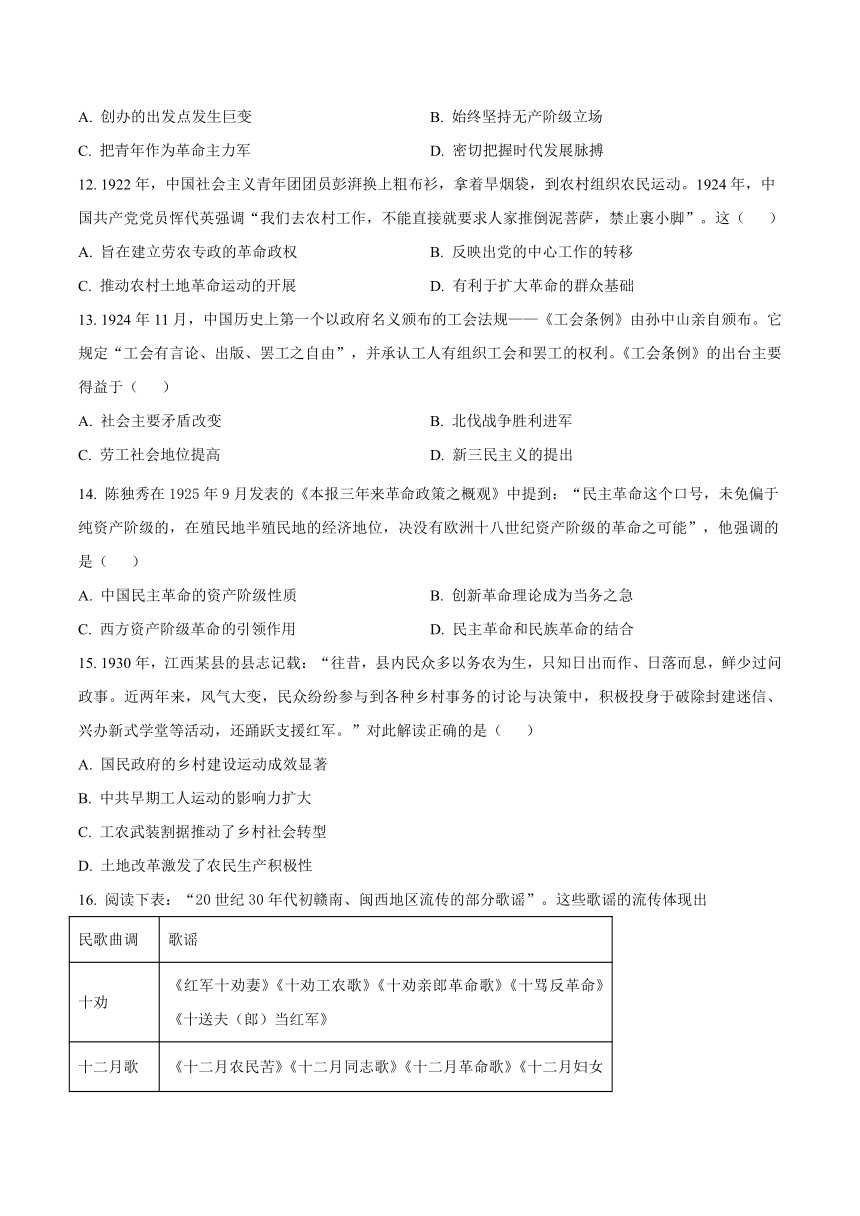

25. 下表为1916年李大钊在《新青年》发表的文章《青春》(节选)。这表明李大钊( )

吾愿吾亲爱之青年……进前而勿顾后,背黑暗而向光明,为世界进文明,为人类造幸福,以青春之我,创建青春之家庭,青春之国家,青春之民族,青春之人类,青春之地球,青春之宇宙,资以乐其无涯之生。

A. 宣传社会主义发展路径 B. 寻求社会改造的新生力量

C. 强调民主革命的发展方向 D. 探索社会进化的理论支撑

26. 如图为1911—1919年《申报》刊登的三类商品中外资广告数量的变化情况。广告种类对应正确的是( )

A. 工矿机械类 文化教育类 纺织服装类

B. 工矿机械类 纺织服装类 文化教育类

C. 纺织服装类 工矿机械类 文化教育类

D. 纺织服装类 文化教育类 工矿机械类

27. 1876年,江南制造局翻译馆翻译并出版英国新式航道舆图《海道图说》,参照英国海军测绘资料,编制《八省沿海全图》,系统、全面地介绍各海区的航行图、港湾图与航道图,并在知识界很快传播开来。这体现了( )

A. 英国侵略方式的转变 B. 救亡图存成为社会共识

C. 西学东渐的不断深入 D. 清政府海权意识的增强

28. 1899年,康有为在《爱国歌》中说道:“横绝五洲兮,看黄龙旗之飞舞”。当时还有不少读书人畅想未来中国“竞雄世界”;五四运动后,部分先进的知识分子关于世界秩序的想象变为对列强的谴责和对世界弱小国家、民族的同情。导致这一转变的主要原因是( )

A. 巴黎和会中国外交失败 B. 马克思主义学说的传入

C. 资产阶级维新派的式微 D. 内忧外患下的民族觉醒

29. 1888年康有为在著作《实理公法全书》中,运用卢梭“民约论”思想,批判“君权神授、君为臣纲”封建思想,提出“民立君、立议会”等民主思想。而1898年百日维新时,他却不再坚持设议院,也不再提兴民权。这一变化( )

A. 未能冲击旧的官僚政治体制 B. 受到民主共和思想影响

C. 源于民族资本主义发展薄弱 D. 说明变法限于制度层面

30. 1899年以前,湖北棉花不敷本地之用,但从1902年开始,除自给外,已有相当数量的棉花出口。20世纪20年代初,湖北大量稻田改种棉花,植棉面积进一步扩大。到1924年前后,湖北成为第二大产棉省份。湖北棉花种植的发展,从本质上反映出当时农村( )

A. 经济结构的合理调整 B. 经济发展呈现近代化趋向

C. 传统经济形态的消失 D. 生产基本被西方列强控制

31. 1858年,曾国藩痛斥徐继畬在《瀛寰志略》中详述英国政治制度与科技成就的行为是“长英国志气,灭中国威风”。1867年,曾国藩耗费数月重读此书,他的思想与实践均受其影响。曾国藩的这一转变主要是为了( )

A. 解放思想变革政治制度 B. 融合中西方思想文化

C. 吸纳西学应对内忧外患 D. 论证洋务运动合理性

32. 1926年5月,《工人之路》发行纪念“五卅”运动的专刊,其中有“欢迎赤色职工国际代表和各国工会代表来华”“庆祝中国第三次全国劳动大会、广东第二次全国农民代表会开幕”“全世界无产阶级大联合!继续五卅的精神”等标语。这些标语( )

A. 旨在为国共合作营造舆论氛围 B. 有利于激发工农群众的革命热情

C. 反映了马列主义得到各界认同 D. 表明革命统一战线建立的必要性

33. 在1928年,井冈山革命根据地掀起了土地革命的高潮,后于12月制定了《井冈山土地法》,下列内容中,具有一定的时代局限性的是( )

没收一切土地归苏维埃政府所有①,主要采用“以乡为单位②、以人口为标准、男女老幼平均分配”③的办法,分给农民耕种,不许土地买卖④,以防土地兼并,巩固中国共产党领导的井冈山革命根据地。 ——《井冈山土地法》

A. ②③ B. ①② C. ①②③ D. ①④

34. 在新民主主义革命时期,中国共产党的工作重点随着革命实际不断调整,以“新民主主义经济”“统一财经”“解放”等关键词作为工作重点使用的历史时期,中国共产党( )

A. 形成了工农武装割据思想 B. 系统阐述了新民主主义理论

C. 领导了国统区的第二条战线 D. 进行“银元之战”“米棉之战”

35. 解放战争后期,美国一方面宣称“我们在中国的军事干涉再无必要”,并减少对国民党直接军事援助;另一方面,美国国务院又指示驻华外交官与中共接触时,强调“任何外国在华的合法权利和利益必须受到尊重”。这一现象表明( )

A. 美国放弃了长期以来的扶蒋反共政策

B. 美国试图在新局势下维护其在华利益

C. 二战后美国国际地位的快速下降

D. 美国企图通过政治孤立来瓦解中共政权

第Ⅱ卷(非选择题30分)

二、非选择题:本大题共2小题,第36题15分,第37题15分,共30分。

36. 阅读材料,回答问题。

“赵五贞事件”舆论风波

材料 1919年11月,湖南长沙青年女子赵五贞经“父母之命”被迫嫁给古董商吴凤林做续弦,出嫁路上在花轿内以剃刀自刎身亡。原因众说纷纭,包括曾经许配,拒绝改嫁等。事发后湖南《大公报》辟出专栏对这一包办婚姻案进行讨论,引起社会强烈反响。至12月2日共发表近40篇文章,关注焦点并不是追究赵五贞自杀真相,而是对这一事件在当时的社会意义进行剖析、评论。以下是讨论热潮中的部分代表性观点。

“近今侈自由,俗教廉耻亡……一死完清操,千载有余芳。敬告采风者,树此贞女坊。”

——《赵贞女诗》

“他生平喜欢看一些韩湘子化斋(中国古代神话故事)一类的书,终身持斋不肉食,这话如果确实,也可以知道他是一个完全由旧式社会养成出来的人,新近的解放学说,梦也不曾梦到。”

——殷柏《我对于赵女士自杀的感想》

“赵女士而竟求死了,是环境逼着他求死的……是三面铁网(社会,母家,夫家)坚重围着,求生不能,至于求死的。这事件背后,是婚姻制度的腐败,社会制度的黑暗,意想的不能独立,恋爱不能自由。”

——毛泽东《对于赵女士自杀的批评》

“吾人于此,应主张与社会奋斗,争回所失的希望。奋斗而死,则是‘被杀’,不是‘自杀’。”即使“截肠决战,玉碎而亡”,也在所不惜,这才是“天下之至刚勇”。

——毛泽东《非自杀》

依据材料并结合所学对“赵五贞事件”引发的讨论进行评析。(要求:表述成文、立论正确、论证充分、逻辑清晰)

37. 阅读材料,回答问题。

材料一 先讲中国史,当专举历代帝王之大事,陈述本朝列圣之善政德泽……政治之沿革、农工商业之进境、风俗之变迁等事。凡教历史者,示以今日西方东侵东方诸国之危局……使得省悟强弱兴亡之故,以振发国民之志气。

——《奏定中学堂章程》(1903年)

材料二 历史要旨在使知历史上重要事迹,明于民族之进化、社会之变迁、邦国之盛衰,尤宜注意于政体之沿革,与民国建立之本。本国历史授以历代政治文化递演之现象与其重要事迹。外国历史授以世界大势之变迁,著名各国之兴亡,及与本国有关系之事迹。

——《中学校令施行规则》(1912年)

材料三 研求中国民族之演进;特别说明其历史上之光荣,及近代所受列强侵略之经过与其原因,以激发学生民族复兴之思想。叙述各国历史之概况……特别注意国际现势之由来,与吾国所处之地位,以唤醒学生在本国民族运动上责任的自觉。

——《初级中学历史课程标准》(1936年)

根据材料并结合所学,对中国近代不同时期的历史教育(课程)目标进行简要阐释。

莱州一中2023级高二第四次质量检测历史试题

注意事项:

1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号等填写在答题卡和试卷指定位置。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

一、选择题:本大题共35小题,每小题2分,共70分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

【1题答案】

【答案】D

【2题答案】

【答案】C

【3题答案】

【答案】D

【4题答案】

【答案】B

【5题答案】

【答案】C

【6题答案】

【答案】C

【7题答案】

【答案】A

【8题答案】

【答案】B

【9题答案】

【答案】C

【10题答案】

【答案】C

【11题答案】

【答案】D

【12题答案】

【答案】D

【13题答案】

【答案】D

【14题答案】

【答案】D

【15题答案】

【答案】C

【16题答案】

【答案】D

【17题答案】

【答案】A

【18题答案】

【答案】D

【19题答案】

【答案】D

【20题答案】

【答案】D

【21题答案】

【答案】C

【22题答案】

【答案】A

【23题答案】

【答案】D

【24题答案】

【答案】C

【25题答案】

【答案】B

【26题答案】

【答案】A

【27题答案】

【答案】D

【28题答案】

【答案】B

【29题答案】

【答案】C

【30题答案】

【答案】B

【31题答案】

【答案】C

【32题答案】

【答案】B

【33题答案】

【答案】D

【34题答案】

【答案】C

【35题答案】

【答案】B

第Ⅱ卷(非选择题30分)

二、非选择题:本大题共2小题,第36题15分,第37题15分,共30分。

【36题答案】

【答案】

评析:“赵五贞事件”引发的讨论反映了近代中国社会转型时期的思想变迁。1919年新文化运动不断发展,但封建思想束缚依然严重,新闻报刊业发展为思想论争提供平台,讨论中《赵贞女诗》将赵五贞当作贞洁烈女来赞赏,反映了部分知识分子依然受到传统思想的束缚。殷柏从个体角度出发,通过批评赵五贞的迷信、守旧来呼吁妇女要追求个人解放和自我改造,而毛泽东从国家制度和社会层面出发,更深层次揭露“赵五贞悲剧”是由腐朽落后的封建制度和环境造成的,主张要进行社会的根本变革。“赵五贞事件”引发的讨论有利于进一步解放思想,也更坚定了此后先进人士通过革命推动社会根本变革、实现人真正解放的决心。

【37题答案】

【答案】

阐释:20世纪初,清政府内忧外患,为挽救危机变革教育。这一时期的历史教育以“帝王、列圣”为首的同时增加“社会变迁与国家危局”等学习内容,反映出清政府为维护统治积极寻求变革及救亡的民族意识不断增强。辛亥革命推翻封建君主专制,成立中华民国。这一时期的历史教育以“民族进化、政体沿革”为主的同时关注“各国兴亡与本国有关事迹”,反映了民国政府重视培养认同民主共和、追求民族复兴的新型国民。抗日战争爆发后,民族矛盾上升为主要矛盾。这一时期的历史教育以“民族演进、列强侵略、国家地位”等为主要内容,反映了激发民族复兴思想成为中学历史课程最重要目标,以服务于挽救民族危亡的抗战建国大业。综上,中国近代的历史教育目标受社会环境的影响不断变化,但始终都蕴含着救亡图存的时代诉求。

展开更多......

收起↑

资源预览

资源预览

资源预览

资源预览