资源简介

资源简介

浙江省强基联盟2024-2025学年高二下学期5月月考历史试题

一、单选题

1.战国时期,叔向针对当时郑国的某项改革表示自己的担忧:“民知争端矣,将弃礼而征于书,锥刀之末,将尽争之。乱狱滋丰,贿赂并行,终子之世,郑其败乎?”这项改革是( )

A.铸刑书 B.废井田 C.行郡县 D.征算赋

2.《宋史·职官志》记载:“三司之职,国初沿五代之制,置使以总国计,应四方贡赋之入,朝廷不预,一归三司。通管盐铁、度支、户部,号曰‘计省’,位亚执政,目为‘计相’。”这表明北宋三司( )

A.削弱了君主的权力 B.主管中央行政事务 C.转运地方财政赋税 D.分割宰相的财政权

3.下图为中国人民银行发行的某套人民币,因保存不当而有破损。据此判断,该套人民币最有可能发行于( )

A.1948—1955年 B.1955—1964年 C.1962—1974年 D.1987—2018年

4.历法作为人类文明的重要组成部分,承载着丰富的历史与文化内涵。从古埃及的太阳历到中国的农历,再到现代的公历,历法的演变反映了人类对时间的探索与理解。下列选项中,属于发明历法最核心的驱动力的是( )

A.科学技术 B.战争活动 C.农业生产 D.商业贸易

5.13世纪,英国通过《大宪章》规定:“任何自由人,如未经其同等地位之人根据这块土地上的法律作出合法裁判,皆不得被逮捕、监禁、没收财产、剥夺法律保护权、流放,或加以任何其他损害。”这体现的理念是( )

A.法律至上 B.君权神授 C.民主共和 D.社会契约

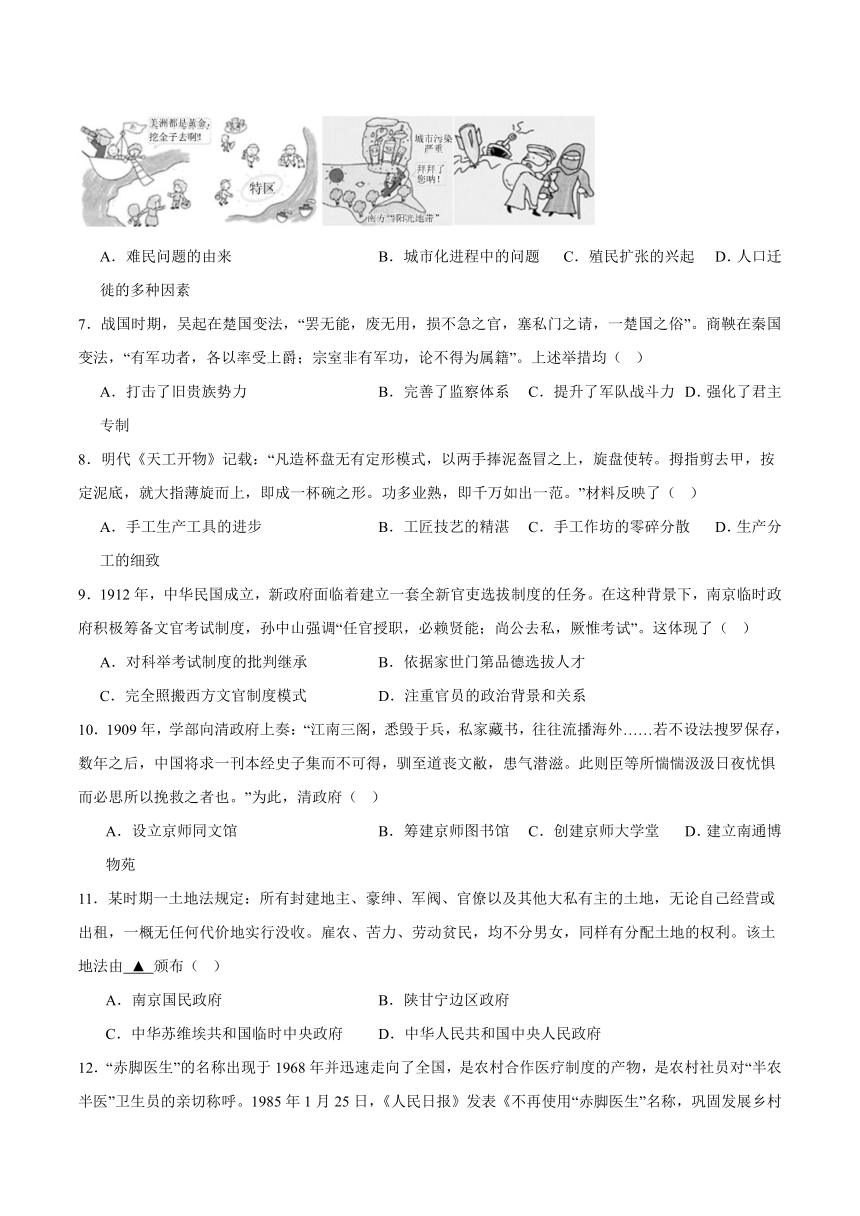

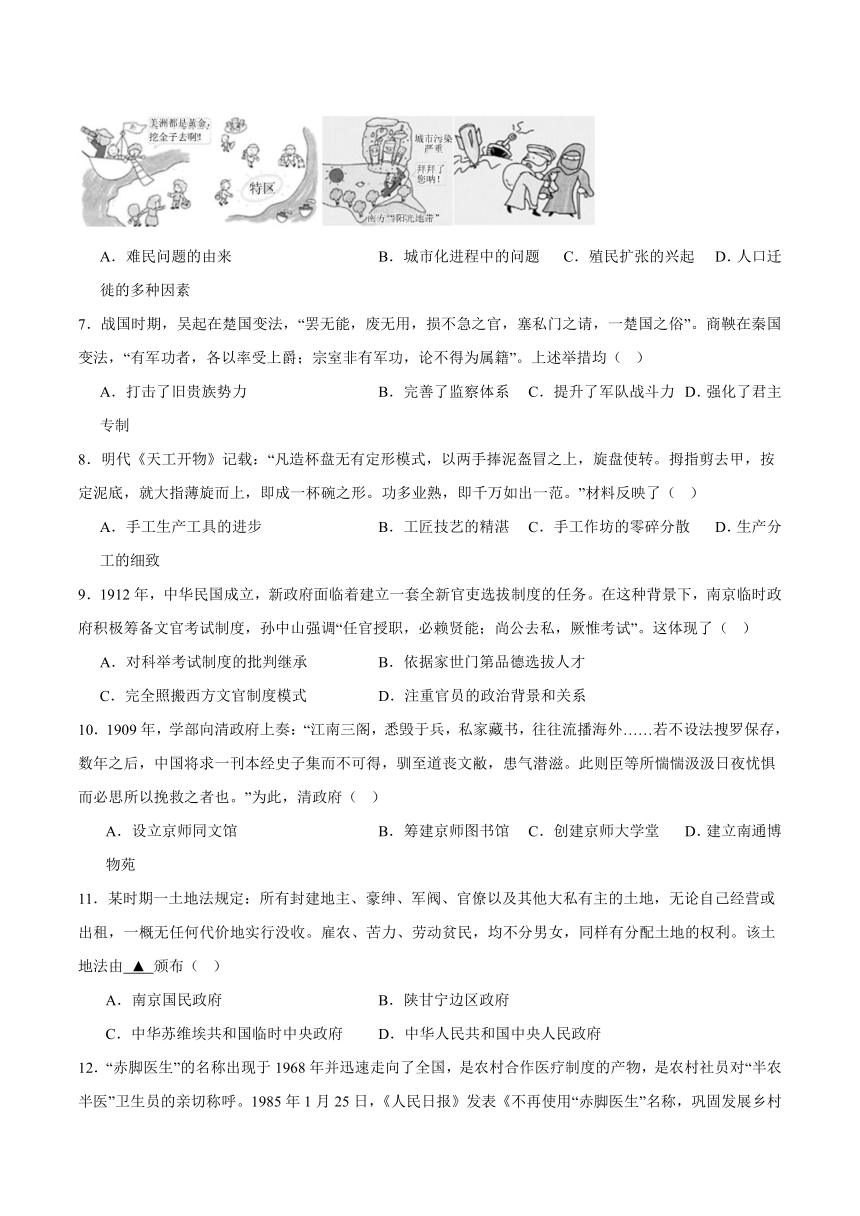

6.观察下面这一组漫画。下列标题中,最契合该组漫画主题的是( )

A.难民问题的由来 B.城市化进程中的问题 C.殖民扩张的兴起 D.人口迁徙的多种因素

7.战国时期,吴起在楚国变法,“罢无能,废无用,损不急之官,塞私门之请,一楚国之俗”。商鞅在秦国变法,“有军功者,各以率受上爵;宗室非有军功,论不得为属籍”。上述举措均( )

A.打击了旧贵族势力 B.完善了监察体系 C.提升了军队战斗力 D.强化了君主专制

8.明代《天工开物》记载:“凡造杯盘无有定形模式,以两手捧泥盔冒之上,旋盘使转。拇指剪去甲,按定泥底,就大指薄旋而上,即成一杯碗之形。功多业熟,即千万如出一范。”材料反映了( )

A.手工生产工具的进步 B.工匠技艺的精湛 C.手工作坊的零碎分散 D.生产分工的细致

9.1912年,中华民国成立,新政府面临着建立一套全新官吏选拔制度的任务。在这种背景下,南京临时政府积极筹备文官考试制度,孙中山强调“任官授职,必赖贤能;尚公去私,厥惟考试”。这体现了( )

A.对科举考试制度的批判继承 B.依据家世门第品德选拔人才

C.完全照搬西方文官制度模式 D.注重官员的政治背景和关系

10.1909年,学部向清政府上奏:“江南三阁,悉毁于兵,私家藏书,往往流播海外……若不设法搜罗保存,数年之后,中国将求一刊本经史子集而不可得,驯至道丧文敝,患气潜滋。此则臣等所惴惴汲汲日夜忧惧而必思所以挽救之者也。”为此,清政府( )

A.设立京师同文馆 B.筹建京师图书馆 C.创建京师大学堂 D.建立南通博物苑

11.某时期一土地法规定:所有封建地主、豪绅、军阀、官僚以及其他大私有主的土地,无论自己经营或出租,一概无任何代价地实行没收。雇农、苦力、劳动贫民,均不分男女,同样有分配土地的权利。该土地法由 ▲ 颁布( )

A.南京国民政府 B.陕甘宁边区政府

C.中华苏维埃共和国临时中央政府 D.中华人民共和国中央人民政府

12.“赤脚医生”的名称出现于1968年并迅速走向了全国,是农村合作医疗制度的产物,是农村社员对“半农半医”卫生员的亲切称呼。1985年1月25日,《人民日报》发表《不再使用“赤脚医生”名称,巩固发展乡村医生队伍》一文,到此“赤脚医生”逐渐消失。“赤脚医生”的出现与消亡反映了我国( )

A.城乡居民基本医保制度的发展 B.医疗机构的服务职能在不断扩大

C.人口的平均预期寿命大大增长 D.基层医疗卫生体系的探索与发展

13.有学者指出,西班牙是阿拉伯—伊斯兰文化传入欧洲最重要的渠道,西班牙的居民不同程度地接触到阿拉伯—伊斯兰文明,并受到这一文明的影响和熏陶。这主要是因为西班牙( )

A.地处亚非欧三洲交界之地 B.被阿拉伯帝国所征服和统治

C.最早开辟到达亚洲的航线 D.商人从事欧亚间的中介贸易

14.有学者描述某商路:“北上之路可到大漠南北的广大地区,折面西行,穿越天山和阿尔泰山之间及阿尔泰山和萨彦岭的各个山口,通往中亚、西亚和欧洲大陆。”下列项中,对该商路的叙述正确的是( )

A.是北方游牧民族西迁的主要通道 B.明州是该商路上的重要贸易枢纽

C.马铃薯通过这一条商路传入中国 D.马可·波罗经过此商路返回欧洲

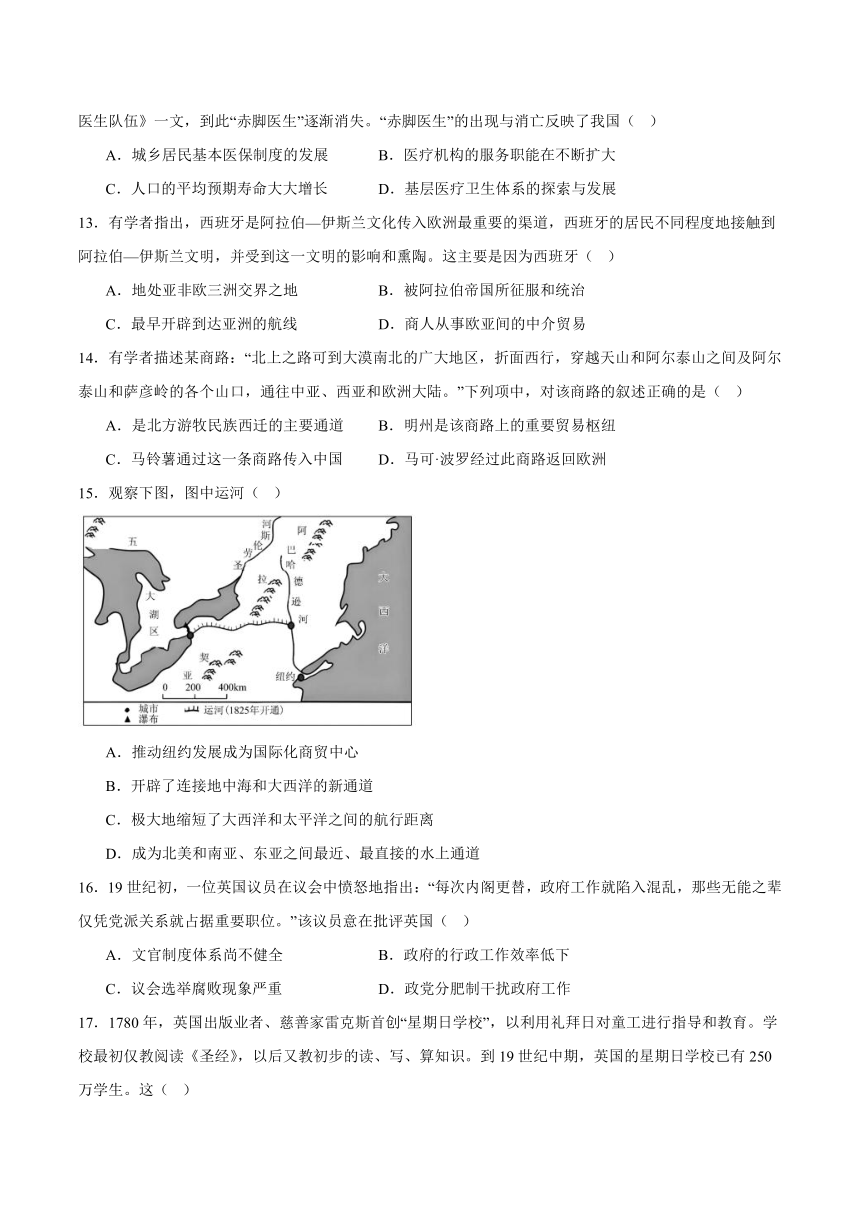

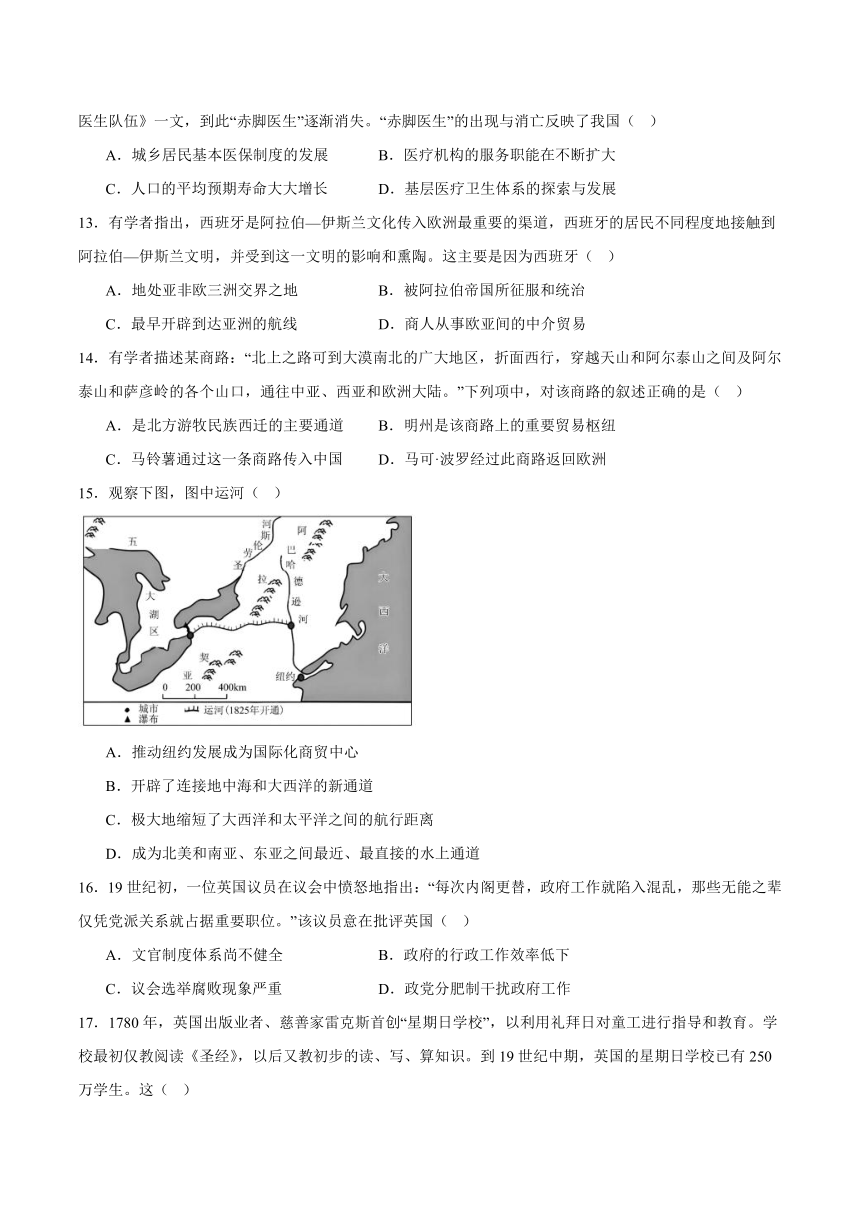

15.观察下图,图中运河( )

A.推动纽约发展成为国际化商贸中心

B.开辟了连接地中海和大西洋的新通道

C.极大地缩短了大西洋和太平洋之间的航行距离

D.成为北美和南亚、东亚之间最近、最直接的水上通道

16.19世纪初,一位英国议员在议会中愤怒地指出:“每次内阁更替,政府工作就陷入混乱,那些无能之辈仅凭党派关系就占据重要职位。”该议员意在批评英国( )

A.文官制度体系尚不健全 B.政府的行政工作效率低下

C.议会选举腐败现象严重 D.政党分肥制干扰政府工作

17.1780年,英国出版业者、慈善家雷克斯首创“星期日学校”,以利用礼拜日对童工进行指导和教育。学校最初仅教阅读《圣经》,以后又教初步的读、写、算知识。到19世纪中期,英国的星期日学校已有250万学生。这( )

A.反映了宗教改革推动平民教育普及化

B.适应了工业革命对高素质劳动力的需求

C.标志着国家义务教育制度的初步形成

D.说明了贵族阶层对底层教育的慈善扶持

18.下表所列史书皆涉及美国独立战争,研讨这一问题,首先应信重的是( )

书名 基本内容 成书时间

《独立宣言相关文献汇编》 收集整理美国独立战争期间有关《独立宣言》的各类原始文献 19世纪初期

《美国史》 综合多方面资料,对美国历史全面叙述的通史著作 20世纪中期

《美国革命的激进主义》 探讨美国独立战争背后激进思想及运动的学术著作 20世纪后期

《美国建国史话》 以故事形式讲述美国建国包括独立战争相关历程的通俗读物 20世纪80年代

A.《美国史》 B.《独立宣言相关文献汇编》 C.《美国建国史话》 D.《美国革命的激进主义》

二、材料题

19.有学者将1573年(万历元年)至1644年(崇祯十七年明朝灭亡)定义为晚明,晚明社会出现诸多新变化。阅读材料,完成下列要求。

材料一 在近代西方工业化成功以前,中国工业的发展……显然曾经有过一页光辉灿烂的历史。而创造这一页光辉灿烂历史的正是晚明的江南,具体地说,是江南的丝绸业市镇。太湖流域的丝绸业市镇,其四乡皆以出产优质的生丝而闻名于世,统称为“湖丝”,……在国际市场上享有极高的声誉,成为各国商人争购的抢手货。……外销商品中,仅次于丝货的棉布,主要产地也在江南,江南的棉布业市镇出产的精品棉布,号称“衣被天下”,不仅行销全国,还远销海外。

——摘编自樊树志《晚明大变局》

材料二 万历初,首辅 A 行 B 法,总括一州县之赋役,量地计丁,丁粮毕输于官。……凡额办、派办、京库岁需与存留、供亿诸费,以及土贡方物,悉并为一条,皆计亩征 C ,折办于官。

——摘编自《明史·食货志》

(1)根据材料一,概括晚明时期江南纺织业发展的表现,并结合所学,概述江南纺织品大量出口对晚明商业贸易领域带来的新变化。

(2)根据材料二,结合所学,完成材料二中A、B、C三处内容的填写,并概述明代此次赋役制度改革的背景。

20.阅读材料,完成下列要求。

材料一 三三制政权是中共在抗战时期为扩大政治基础而提出的创造性政策……其核心在于共产党员、左派进步分子和中间分子各占三分之一,既保证党的领导权,又通过阶级力量平衡实现“联合执政”……这一制度通过比例限定和协商机制,将根据地内部分裂的阶级利益整合为政权合法性基础。三三制通过吸纳地方士绅和中间势力,不仅缓解了社会矛盾,更使中共积累了多阶级联合执政的经验,为后来全国性政权建设提供了政治整合范式。1949年的政治协商会议直接继承了这一传统……其参与主体从根据地的阶级代表扩展为民主党派、无党派人士及社会团体,形成“共产党领导、多党派合作”的协商框架……新政协不仅代行人大职权,更通过制度化渠道将革命政权转化为具有广泛代表性的国家政权。二者的连续性在于均以非竞争性多元参与巩固政权的基础,差异则在于政治协商制度实现了从战时策略到国家治理制度的升级。

——摘编自杨奎松《中华人民共和国建国史研究(政治卷)》

材料二 中国的现代工业在整个国民经济上的比重还很小。……为了对付帝国主义的压迫,为了使落后的经济地位提高一步,中国必须利用一切于国计民生有利因素……我们现在的方针是节制资本主义,而不是消灭资本主义。但是民族资产阶级不能充当革命的领导者,也不应当在国家政权中占主要的地位。民族资产阶级之所以不能充当革命的领导者和所以不应当在国家政权中占主要地位,是因为民族资产阶级的社会经济地位规定了他们的软弱性。

——摘编自毛泽东《论人民民主专政》

(1)根据材料一,归纳三三制原则和政治协商制度的关系,并结合所学,概括两者在功能定位上的不同。

(2)根据材料二,指出毛泽东对待民族资本主义所提出的方针并分析其原因。结合所学,概述人民民主专政理论提出的历史意义。

21.阅读材料,完成下列要求。

材料一 1830—1870年,英国铁路货运成本下降85%,煤炭运输量增长20倍。曼彻斯特的棉布通过铁路与运河网络,从工厂到伦敦港的运输时间由一周缩短至12小时。……铁路打破了农村的封闭性,劳工涌入城市寻找工厂工作。报纸通过火车每日送达全国,人们开始用“伦敦时间”统一作息,乡绅抱怨“火车轰鸣亵渎了田园宁静”。

——摘编自《维多利亚时代经济统计》、[英]雷蒙·威廉斯《乡村与城市》

材料二

人物 观点

英国驻印度总督达尔豪西 铁路不仅是商业的纽带,更是文明的工具,让印度人民接受现代文明的洗礼。

印度学者阿马蒂亚·森 铁路不仅是工业革命的产物,更是殖民扩张的工具。印度第一条铁路(1853年)从孟买通往内陆产棉区,将原料更快运往英国。

——摘编自阿马蒂亚·森《帝国的幻觉:英国统治带给了印度什么?》等

(1)根据材料一,概括铁路对英国社会的影响。

(2)根据材料二,分别概括两位人物的核心观点,并简析造成两者观点差异的原因。

三、综合题

22.阅读材料,完成下列要求。

材料 “泛斯拉夫主义者的野心与泛日耳曼主义理念在巴尔干地区形成尖锐对立”,这种意识形态冲突使得“巴尔干问题不再只是地区性问题,而成为检验欧洲大国威望的试金石”。各国政府积极利用这种对立,“通过教育体系和新闻媒体,将复杂的国际竞争简化为民族生存的斗争”,从而让民众相信“支持军备竞赛和殖民扩张是捍卫民族尊严的必要手段”。乔尔特别强调,“1914年危机之所以演变为全面战争,正是由于各国都已将巴尔干视为不能退让的意识形态战场”。

——摘编自[英]詹姆斯·乔尔、[英]戈登·马特尔《第一次世界大战的起源》

(1)根据材料一,结合所学,指出“泛斯拉夫主义者的野心与泛日耳曼主义理念在巴尔干地区形成尖锐对立”所反映的列强矛盾,并从文化的角度,简析第一次世界大战的起源。

(2)阅读材料,结合所学,以“战争和文化”为主题,撰写一篇历史小论文。(要求:自拟标题,史实列举充分,观点陈述正确,结论合理)

参考答案

1.A

2.D

3.A

4.C

5.A

6.D

7.A

8.B

9.A

10.B

11.C

12.D

13.B

14.A

15.A

16.D

17.B

18.B

19.(1)表现:出现专业性(丝绸业和棉布业)市镇;外销纺织品主要产地;产品质量优,有极高的声誉;畅销海内外市场。新变化:形成围绕白银输入中国的贸易网络;长途和大额贸易发展;地域性的商人群体——商帮兴盛(有利于商业资本的集聚);钱铺等新式金融机构盛行起来。

(2)A:张居正 B:一条鞭 C:银背景:商品经济发展;白银流通量的增加;明朝统治(财政)危机(或政治腐败、府库空虚、土地兼并严重)。

20.(1)关系:继承和发展。不同点:三三制是抗战时期为调和根据地阶级矛盾,巩固和扩大抗日民族统一战线,加强抗日民主政权建设;政治协商制度则是中华人民共和国国家治理的一项基本政治制度,巩固爱国统一战线(人民民主统一战线)。

(2)方针:节制资本主义,而不是消灭资本主义。

原因:有利于反对帝国主义;利于发展国民经济(国计民生);民族资产阶级软弱性。

意义:对马克思主义国家学说的丰富和发展;为建立人民共和国奠定理论基础(为新中国的建立奠定了理论和政策基础)。

21.(1)影响:降低货运成本;提高煤炭等商品的运输量;缩短运输时间;扩大资源调配范围(密切城乡经济联系);加速城市化(劳工涌入城市);统一标准时间(伦敦时间),改变传统生活节奏。

(2)英国驻印度总督达尔豪西核心观点:铁路是“文明的工具”。

原因:从殖民统治者的角度,强调铁路带来的“进步性”,认为英国在印度修建铁路具有“建设性”作用,美化殖民统治。

印度学者阿马蒂亚·森核心观点:铁路是“殖民扩张的工具”。

原因:从被殖民者的角度,揭露殖民者修筑铁路的剥削本质,强调殖民统治的经济掠夺性。

22.(1)矛盾:俄奥矛盾或俄德矛盾。

文化起源:极端民族主义。

(2)示例1:第一次世界大战促进了民族民主意识的觉醒

第一次世界大战削弱了殖民体系,激发了亚非拉地区的民族解放运动,推动了民主思想的传播,促进了被压迫民族的民主意识觉醒。

战争动摇了殖民统治的合法性。欧洲列强为战争动员殖民地人力物力,如印度派出150万士兵、非洲提供大量资源,殖民地人民在战争中认识到宗主国的虚弱。民族自决原则的传播加速觉醒。1918年美国总统威尔逊提出“十四点原则”,主张“各民族有权决定自己的政治命运”,为殖民地人民提供了斗争依据。埃及1919年革命、印度非暴力不合作运动(1919年起)均受此影响。战争促进了社会变革与民主化。欧洲参战国被迫扩大选举权(如英国1918年给予部分妇女选举权),俄国十月革命(1917年)更直接推动了全球反帝反殖斗争。中国五四运动(1919年)提出“外争国权,内惩国贼”,正是这种觉醒的典型表现。

战争虽未立即实现民族独立,但民族民主意识的觉醒,成为战后百年世界格局变革的重要起点,为20世纪民族解放运动埋下火种。

示例2:战争促进文化碰撞与交锋

战争是人类文明史上最激烈的冲突形式,但也成为不同文化碰撞与交融的重要推手。从亚历山大远征到两次世界大战,军事征服虽带来破坏,却也在血火中孕育了跨地域的文化互动与革新。

公元前4世纪,亚历山大大帝东征,建立横跨欧亚非的帝国。军事征服后,希腊文化随殖民城市(如埃及亚历山大城)扩散至东方,与波斯、埃及文明深度交融。希腊哲学、艺术与西亚的天文学、数学结合,形成“希腊化文明”。亚历山大图书馆汇集多语种典籍,成为知识交汇中心。

19世纪初,拿破仑军队横扫欧洲,虽以武力扩张,却将法国大革命“自由平等”理念播撒至各地。《拿破仑法典》废除封建特权,推动现代法律体系在欧洲的建立。战争迫使传统秩序与新兴思想交锋,加速了近代民族国家与文化认同的形成。

两次世界大战将文化碰撞推向全球维度。一战中,殖民士兵参战动摇“白人优越论”,战后亚非民族主义勃发。二战期间,反法西斯联盟促进人权、平等观念的跨国传播,《大西洋宪章》奠定战后国际秩序基石。冷战期间,美苏以文化输出为武器,爵士乐、好莱坞电影与社会主义现实主义艺术竞相争夺话语权。战争催生的科技(如计算机)与制度(如联合国)重构了全球文化网络。

战争以暴力打破文明壁垒,迫使不同文化在对抗中对话。从希腊化到全球化,军事冲突虽伴随苦难,却也成为文化创新的“意外推手”。历史的吊诡之处在于,人类往往通过最残酷的方式,实现最深刻的文化互鉴。

展开更多......

收起↑

资源预览

资源预览

资源预览

资源预览