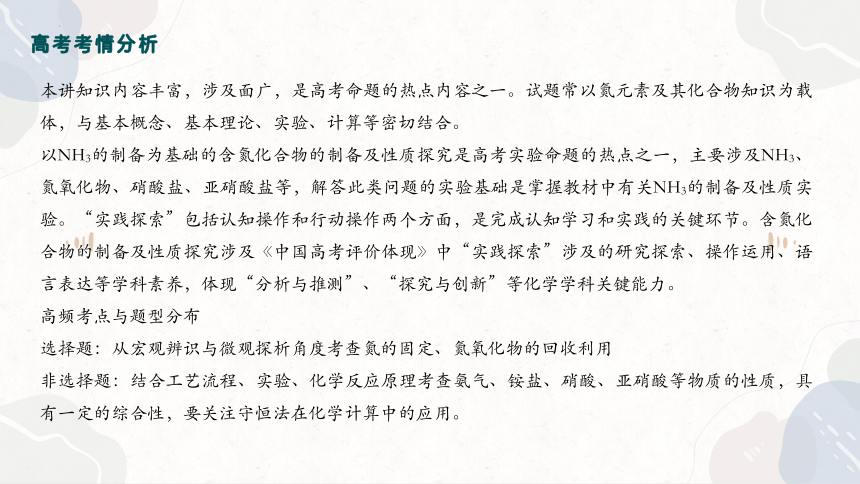

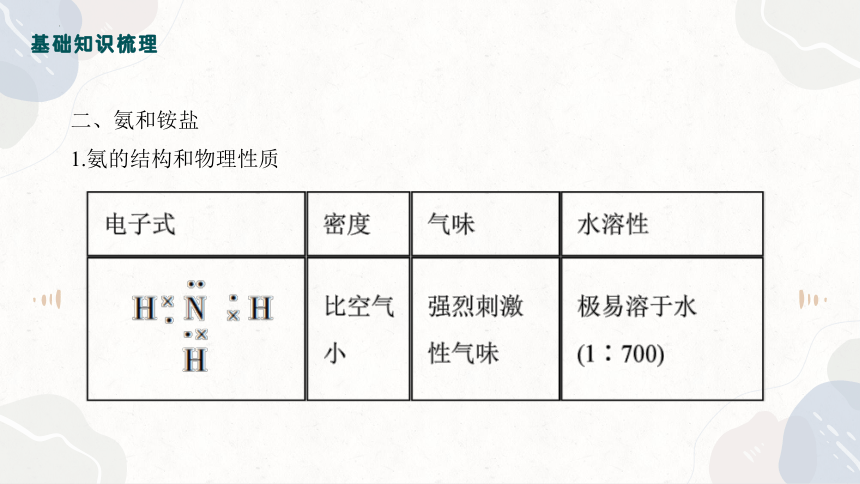

资源预览

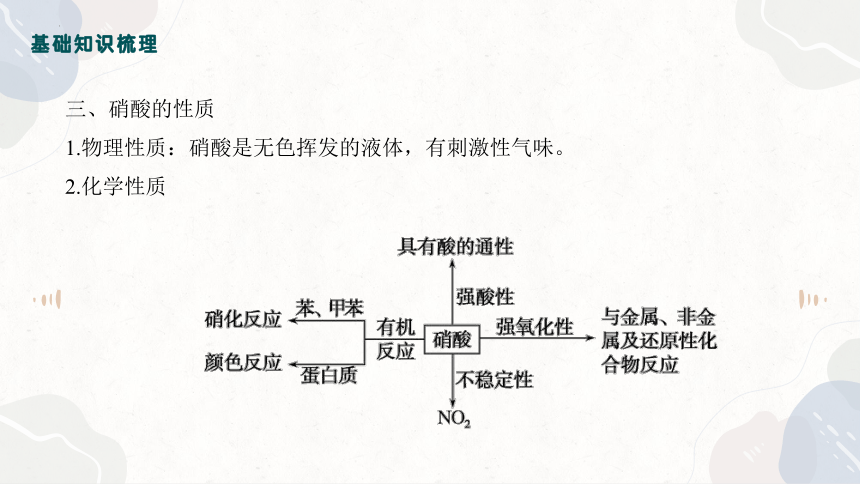

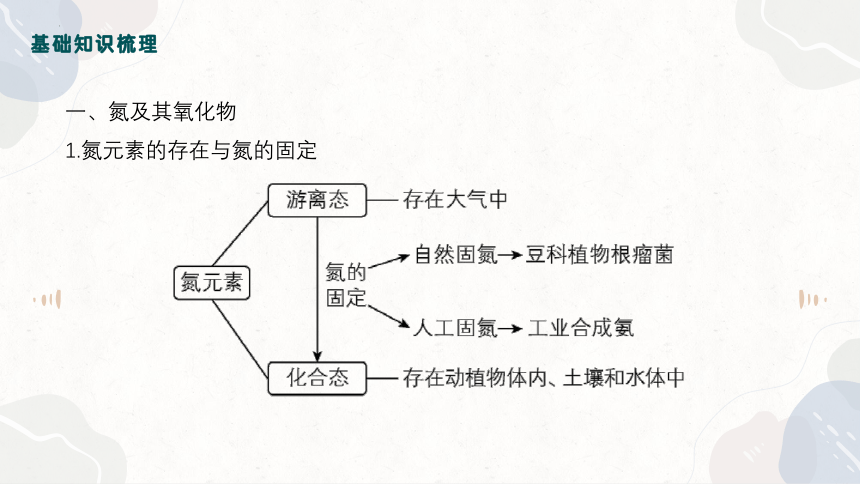

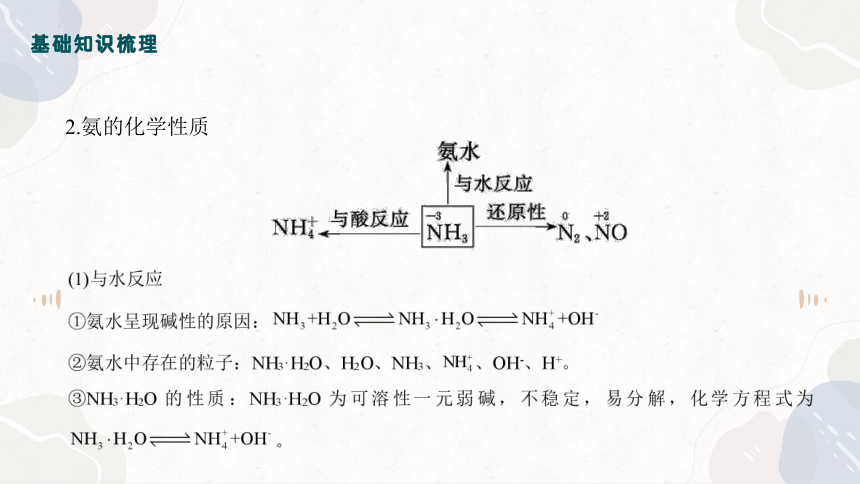

资源预览

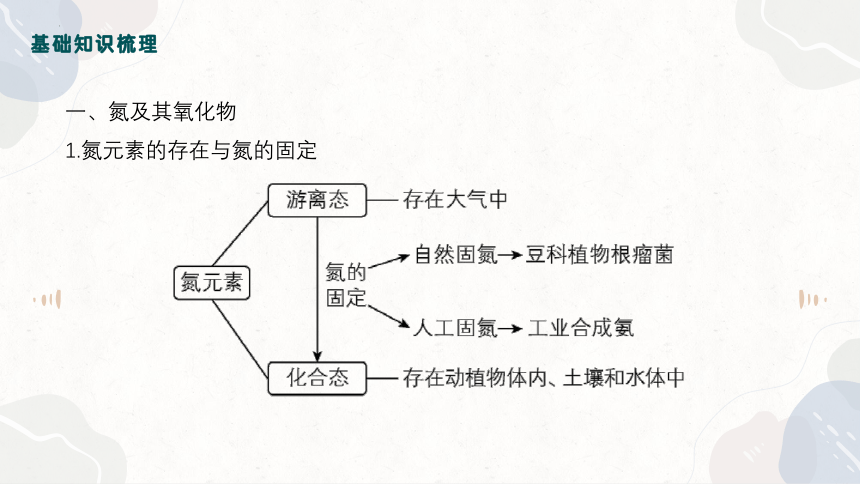

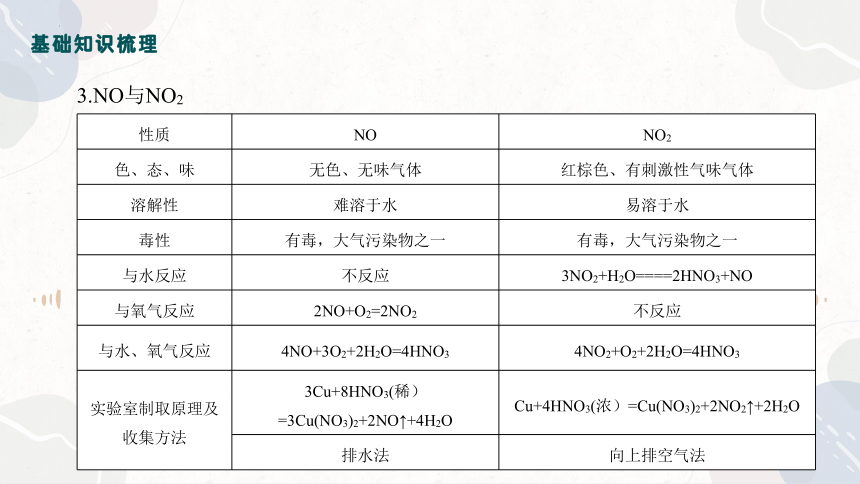

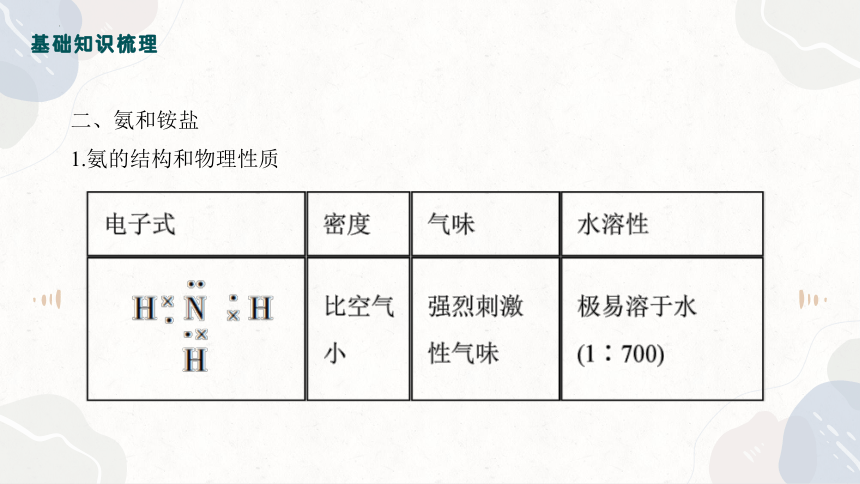

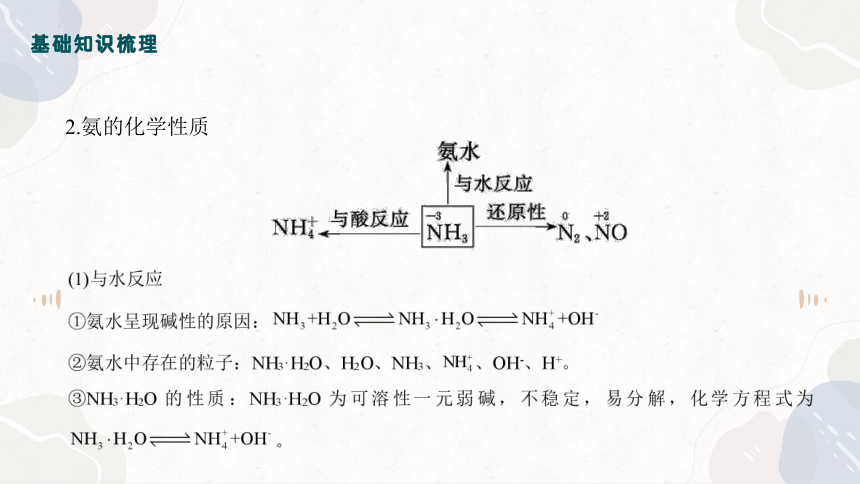

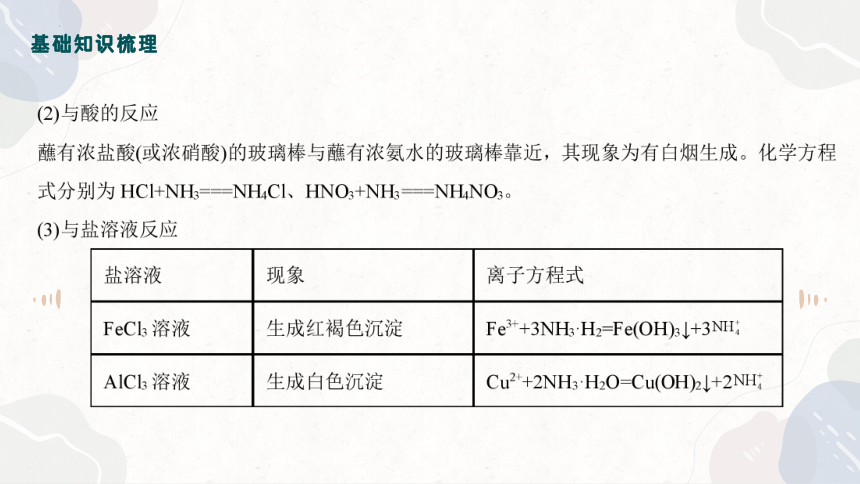

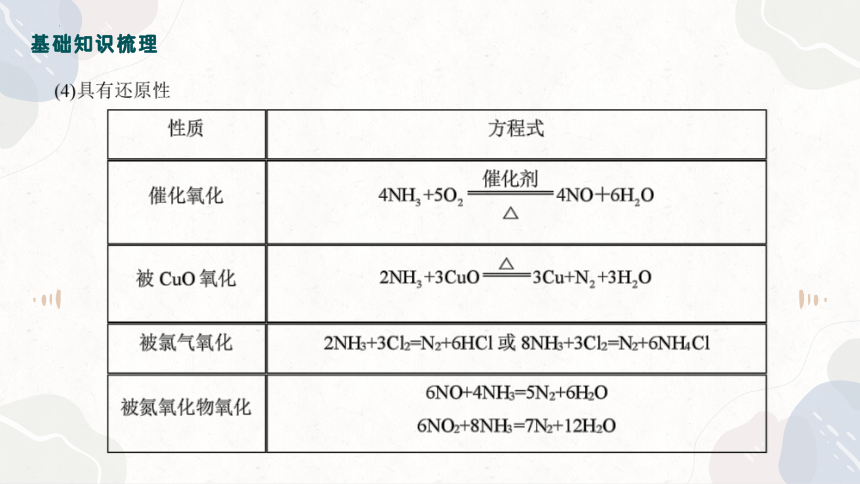

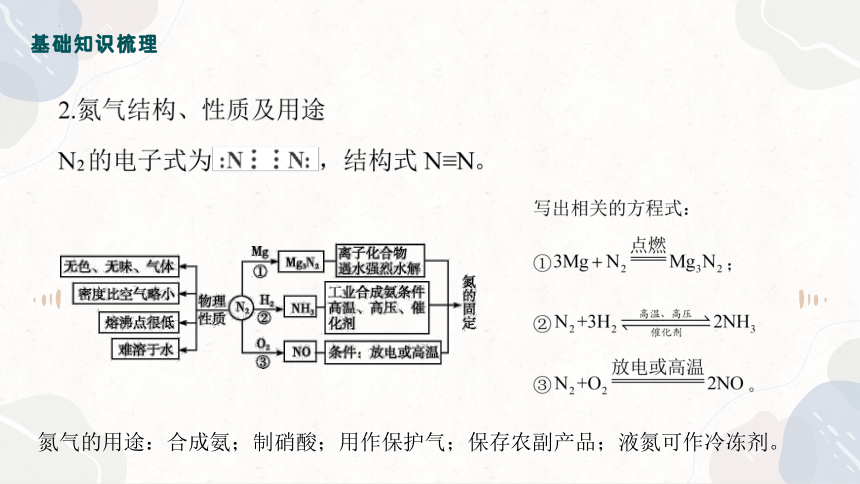

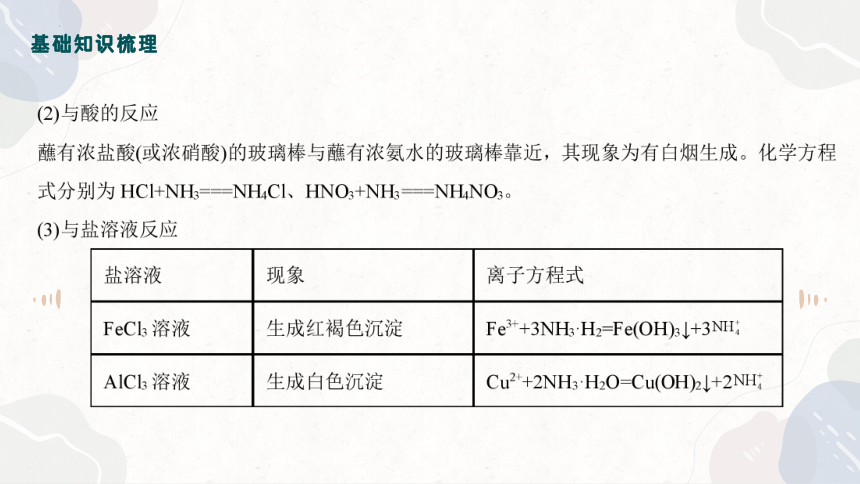

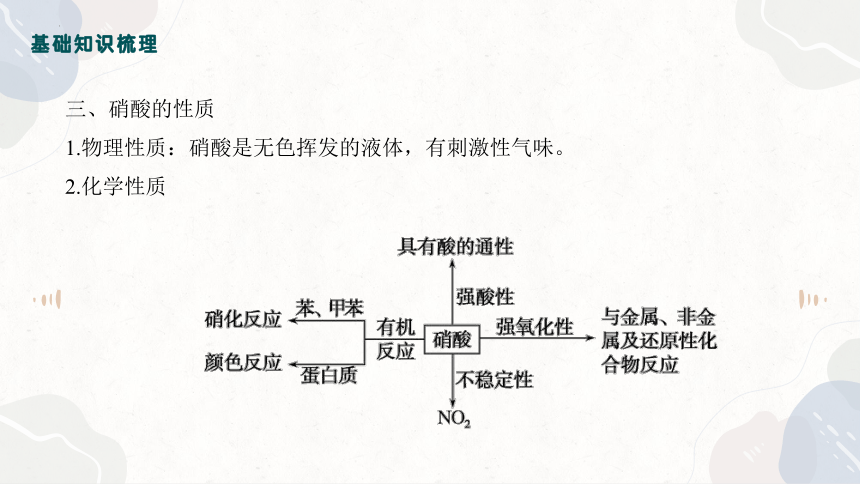

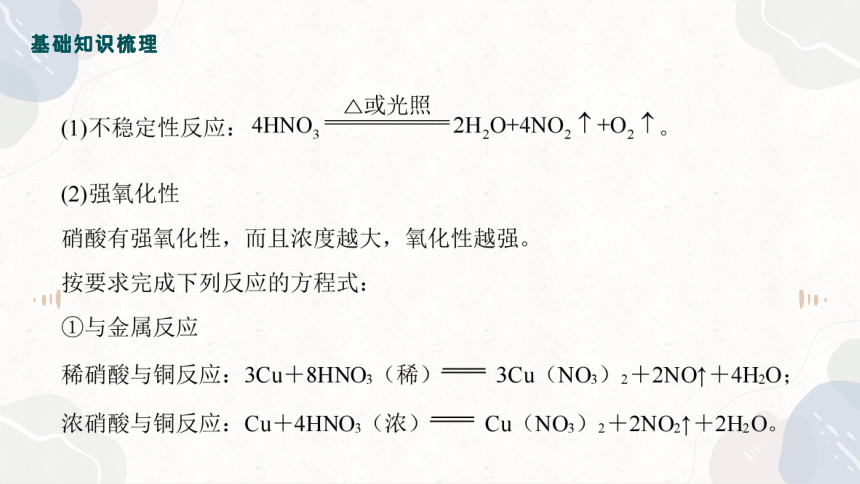

资源预览

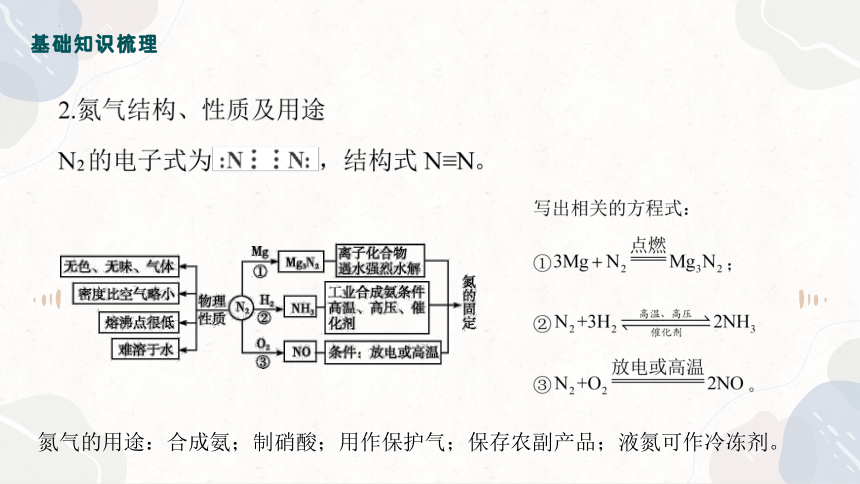

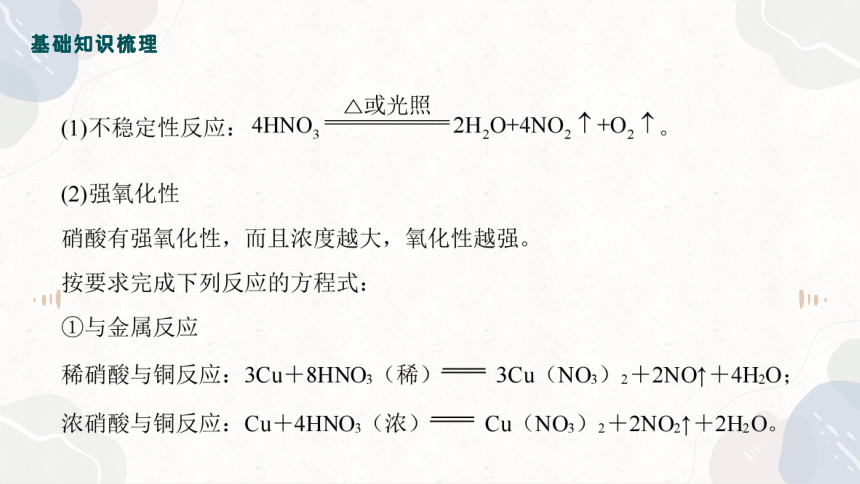

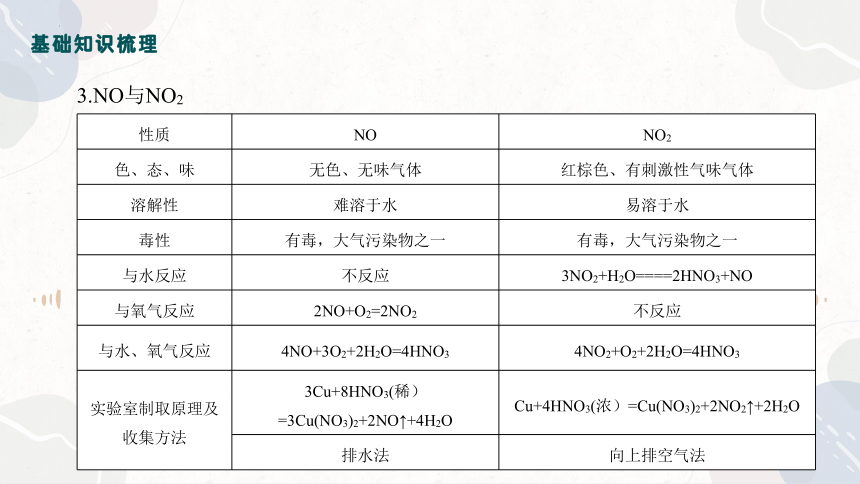

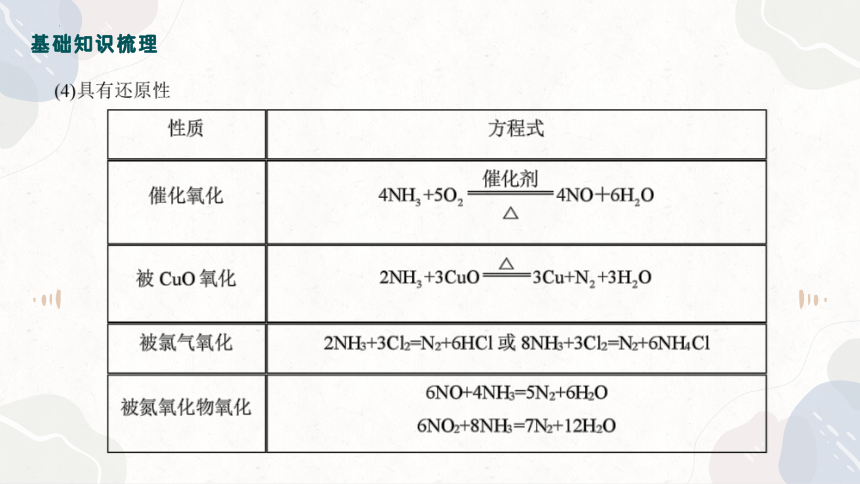

资源预览