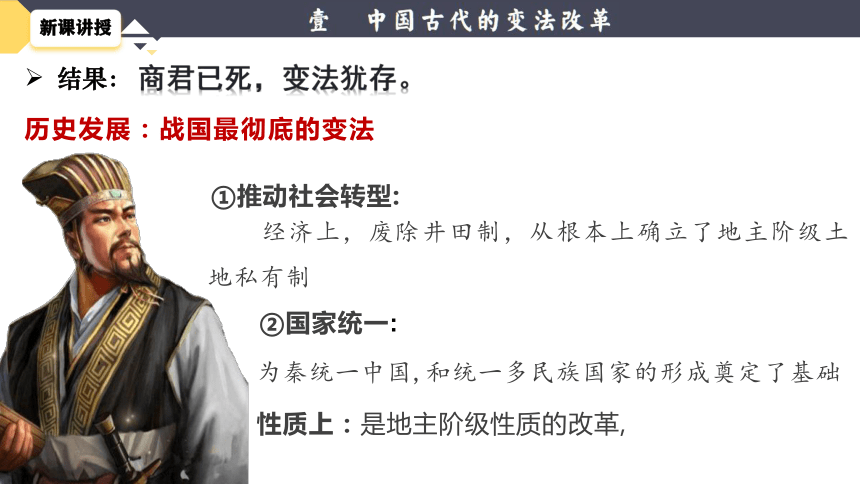

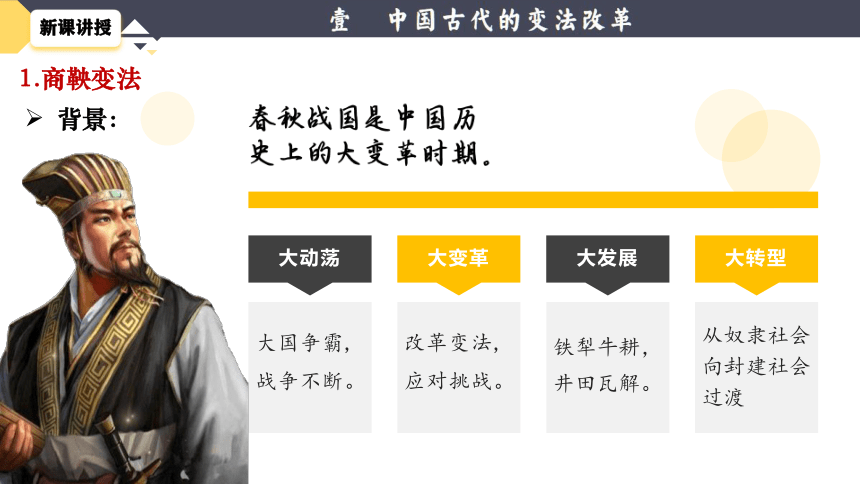

资源预览

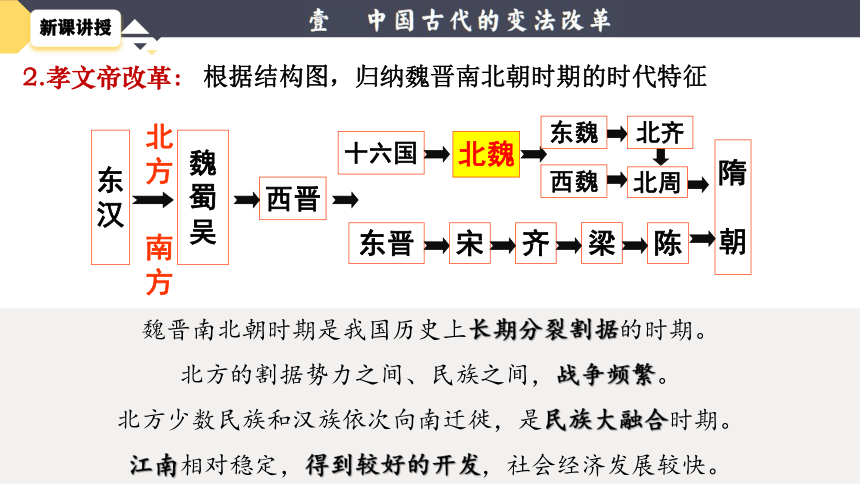

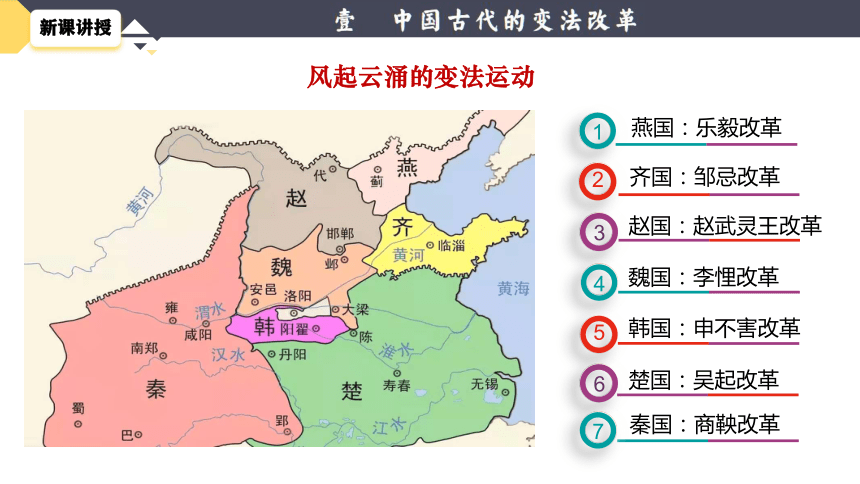

资源预览

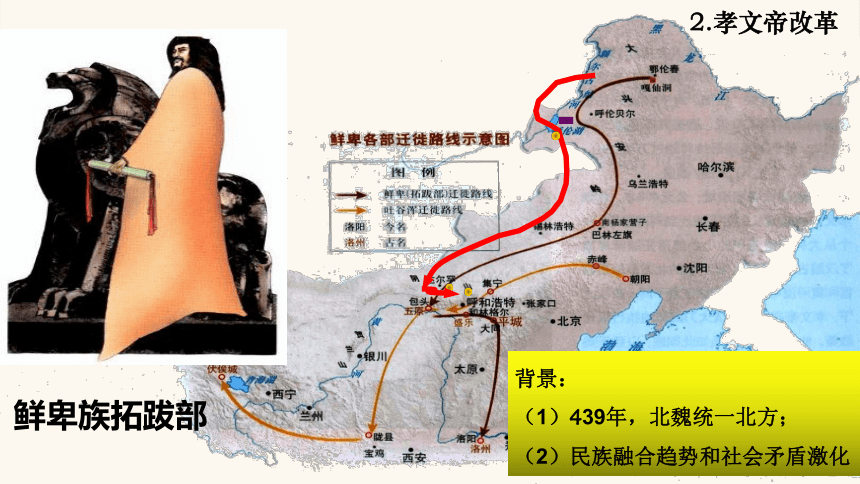

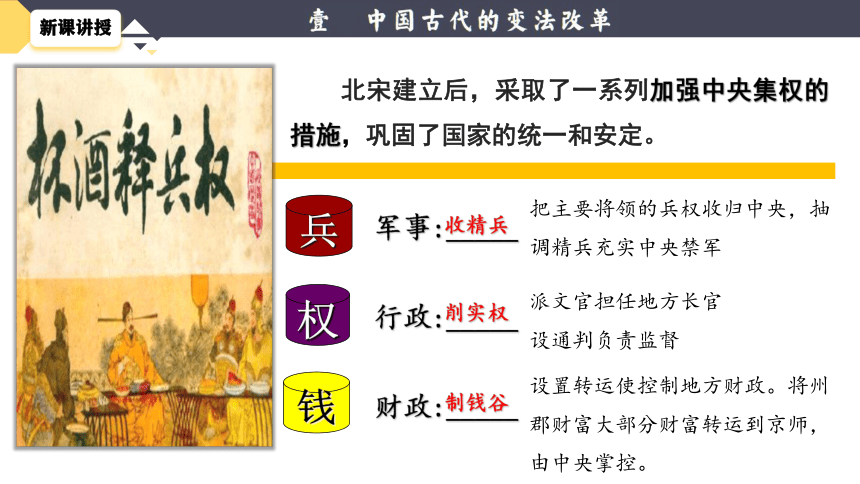

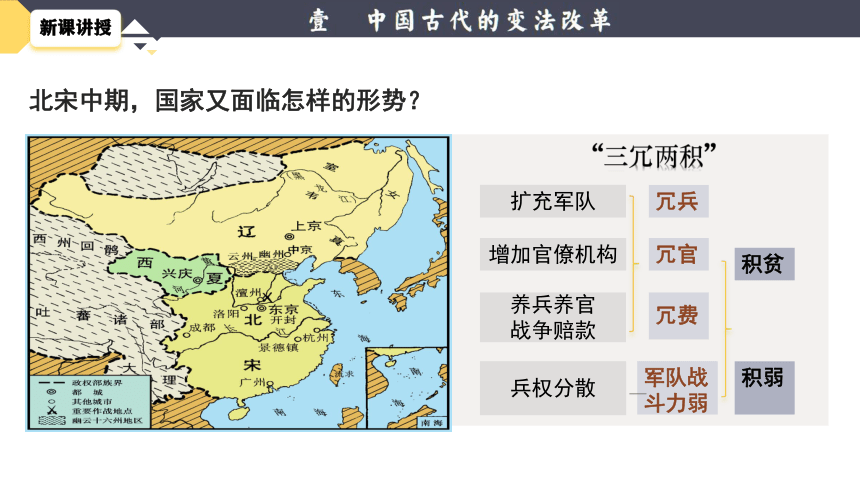

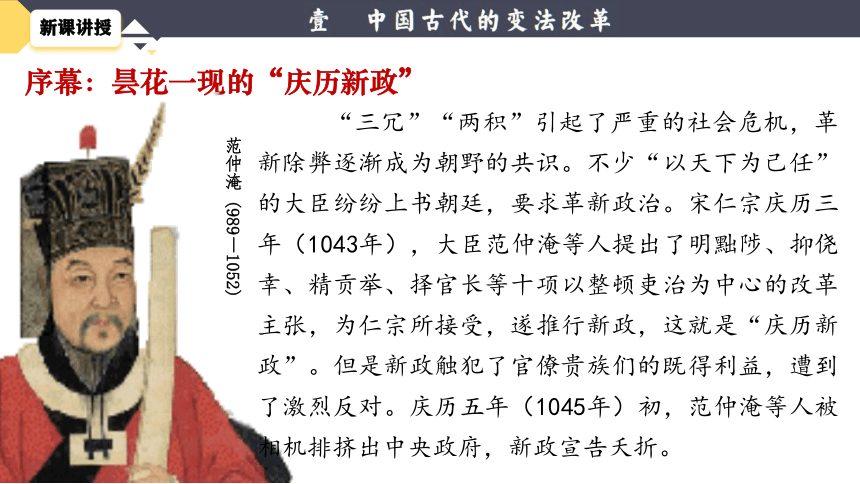

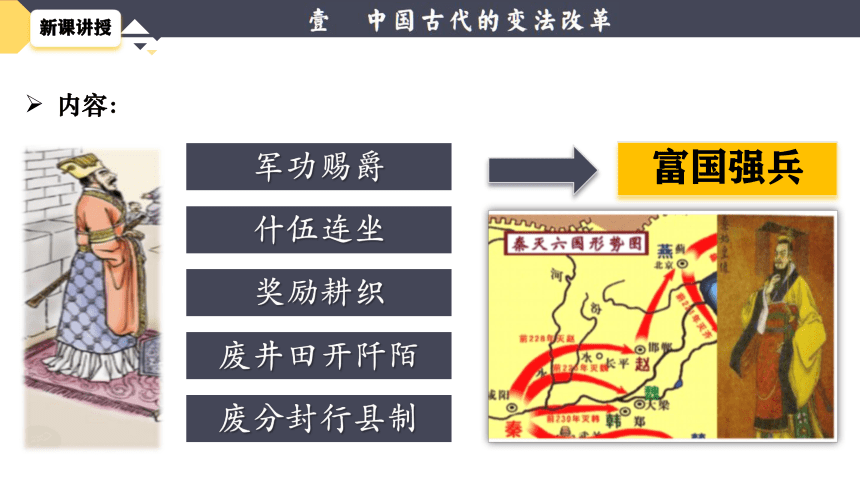

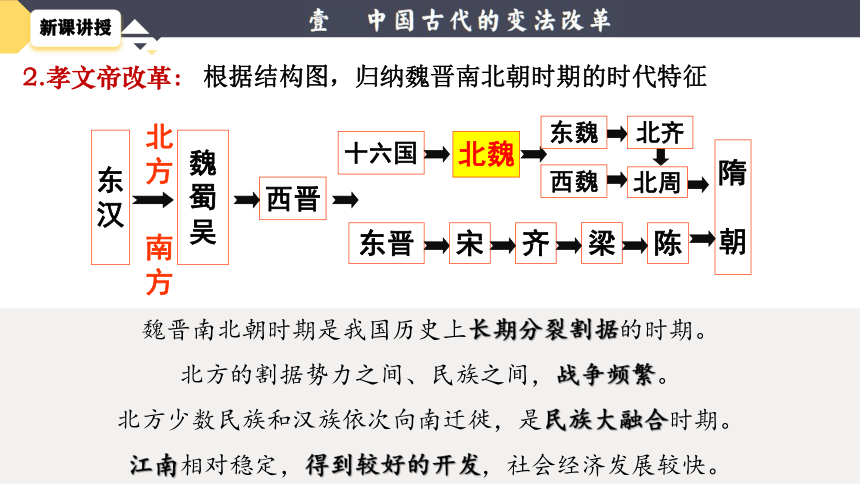

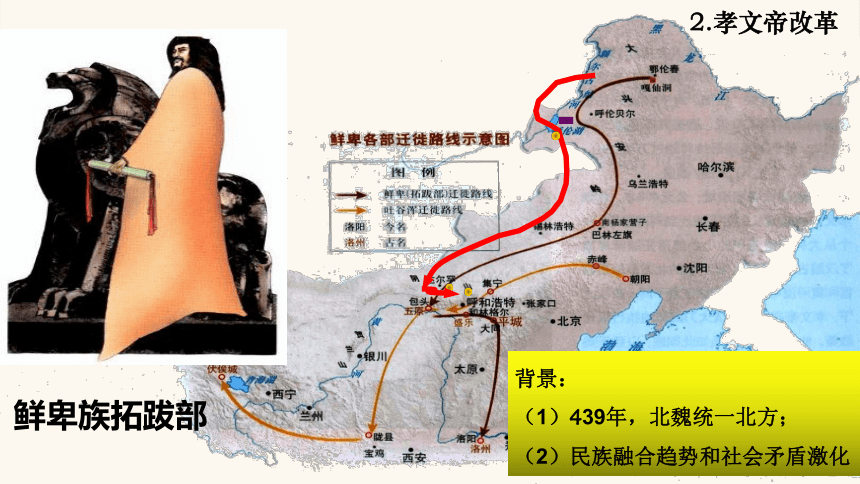

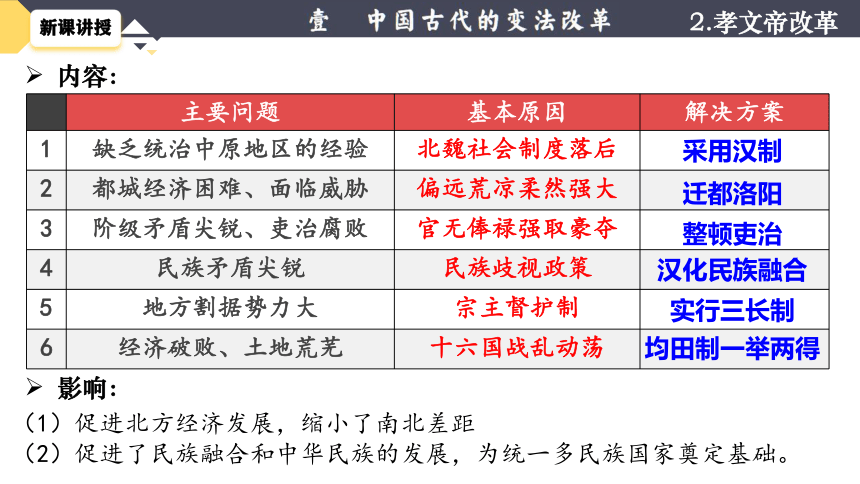

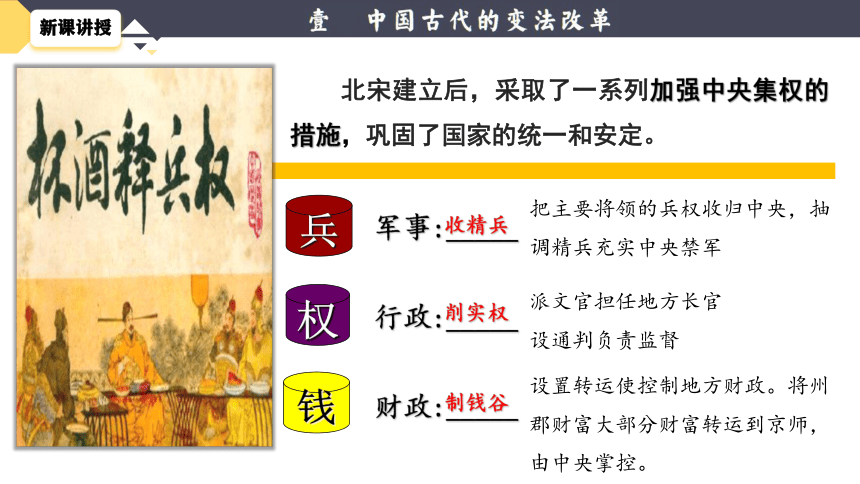

资源预览

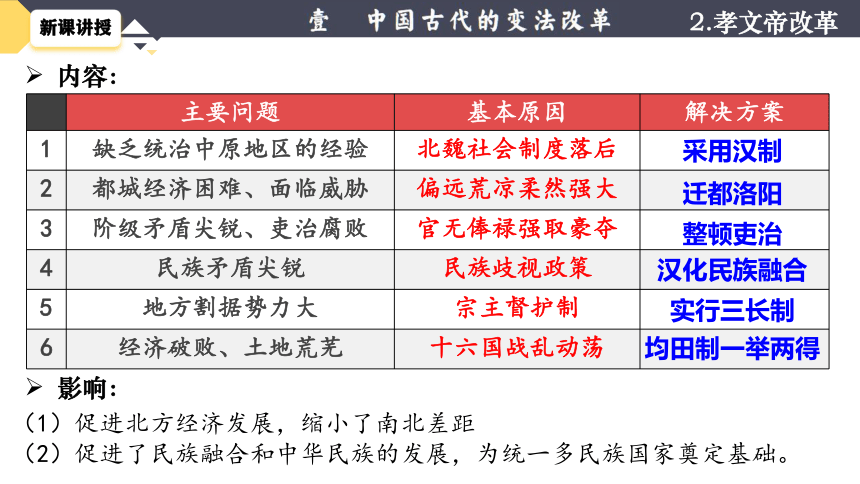

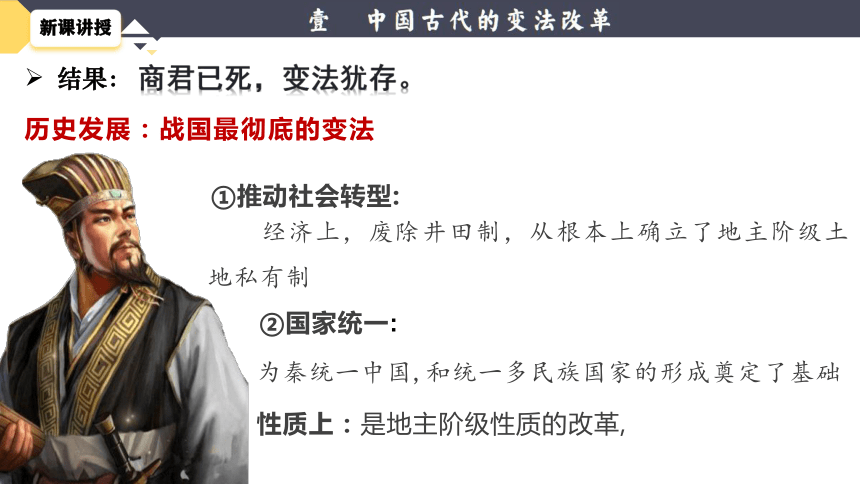

资源预览