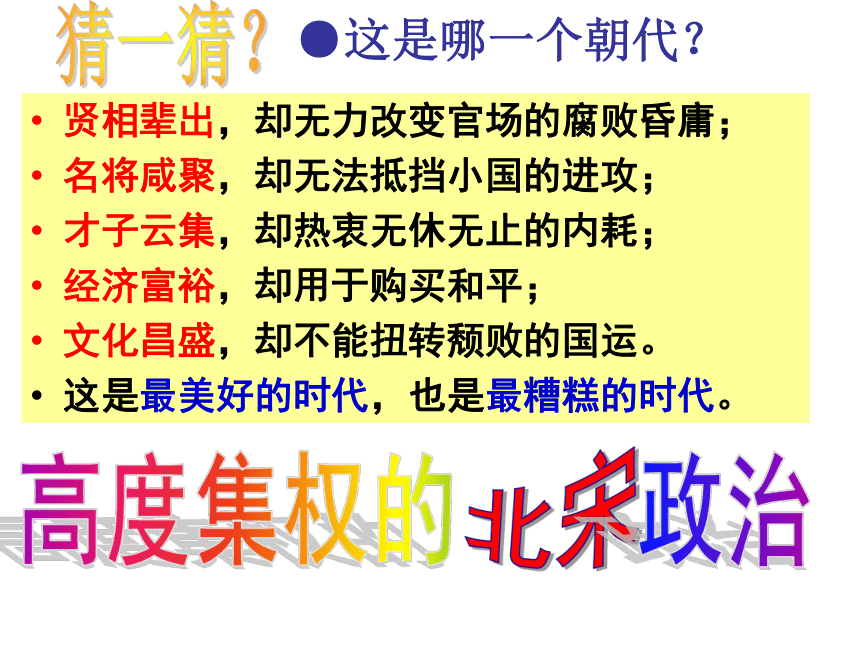

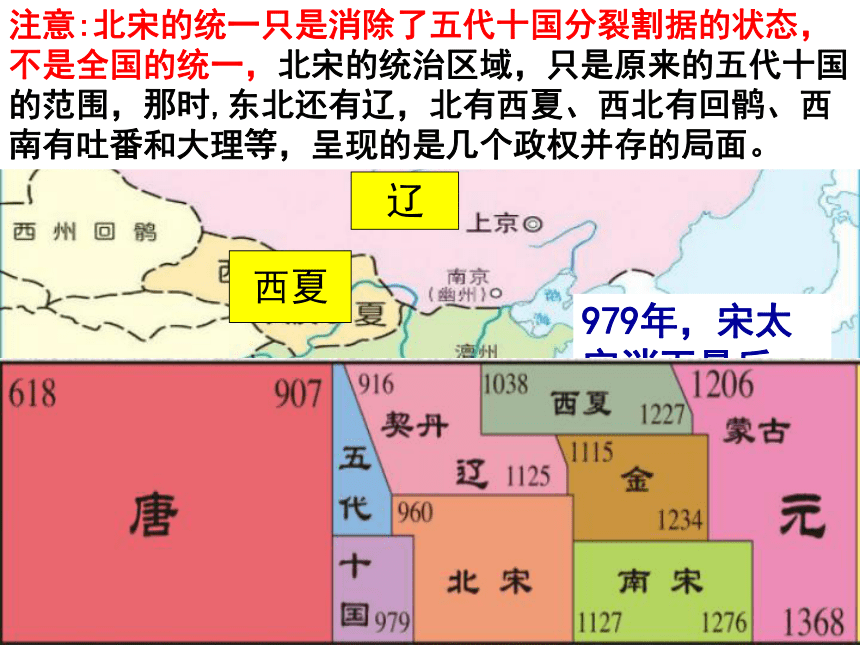

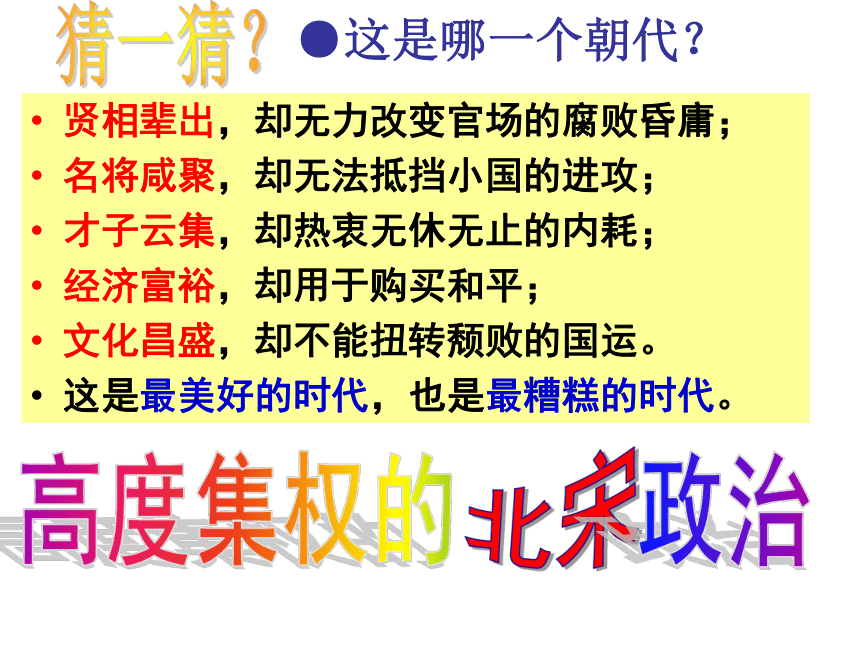

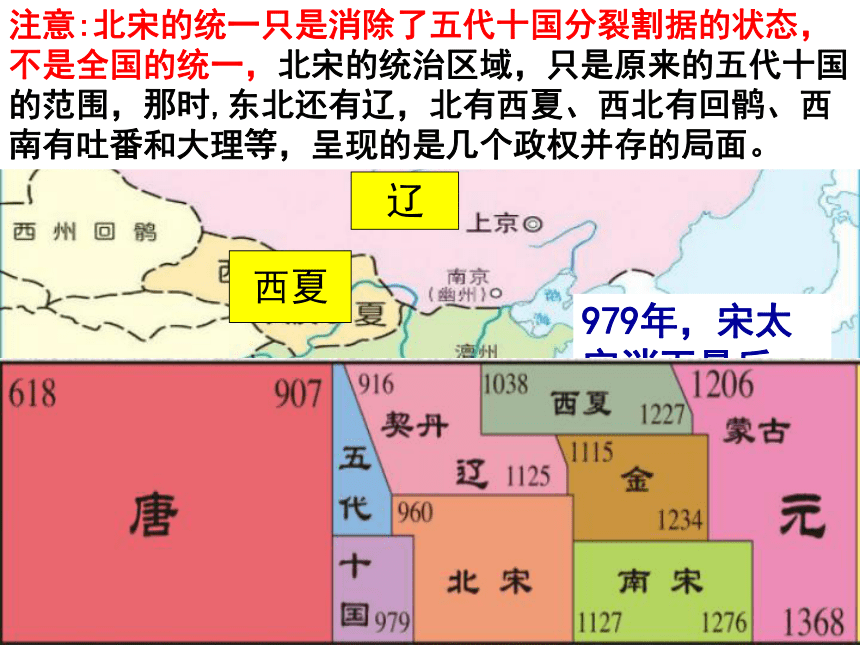

资源预览

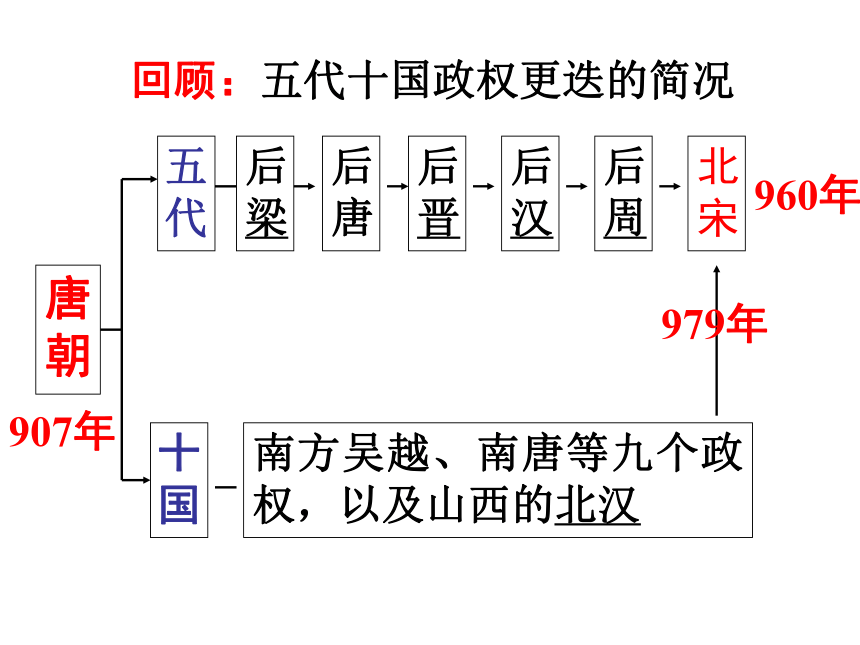

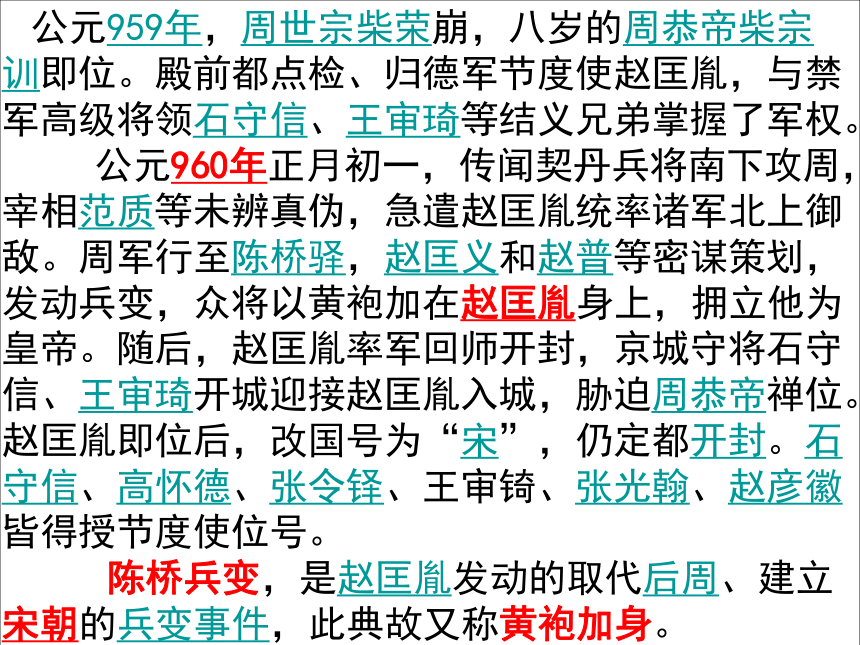

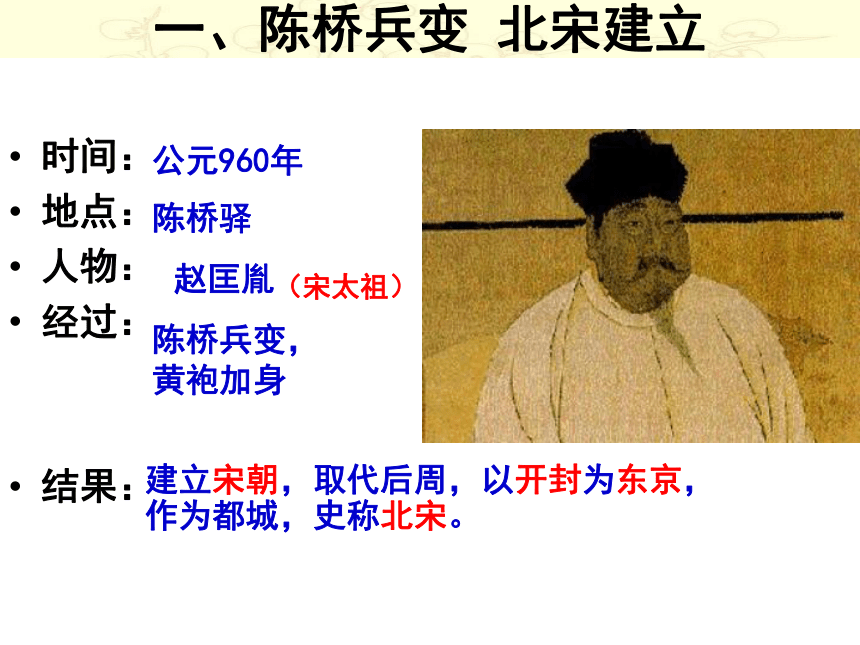

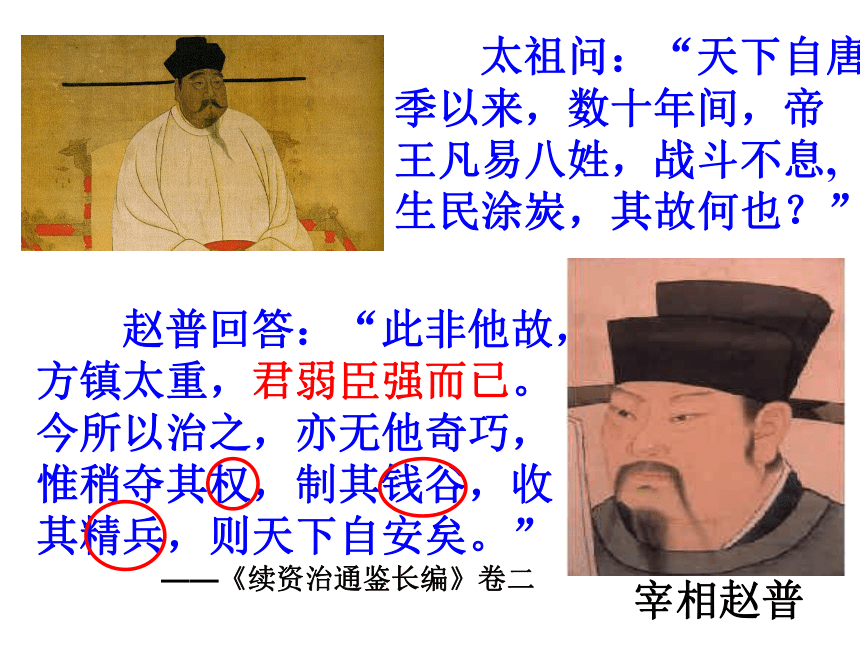

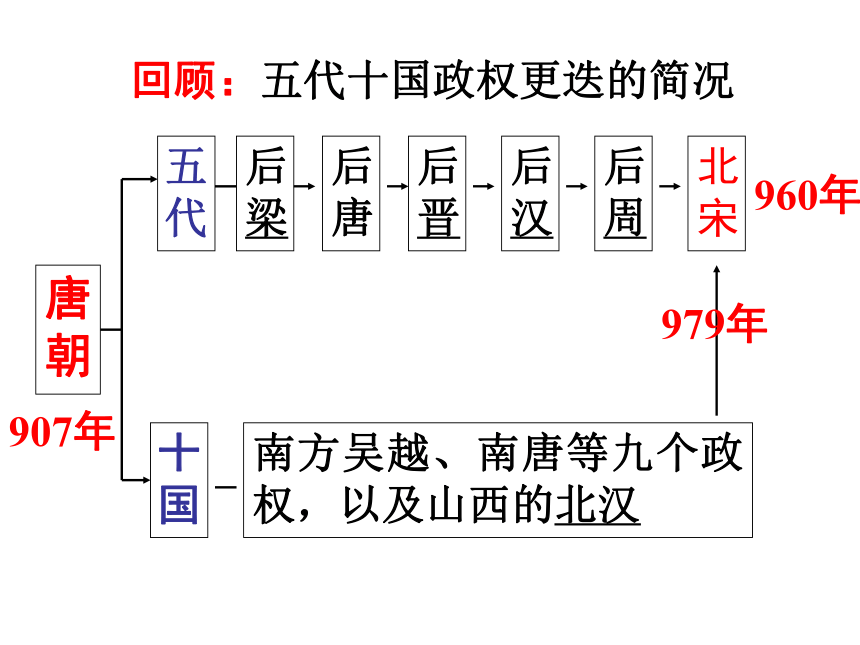

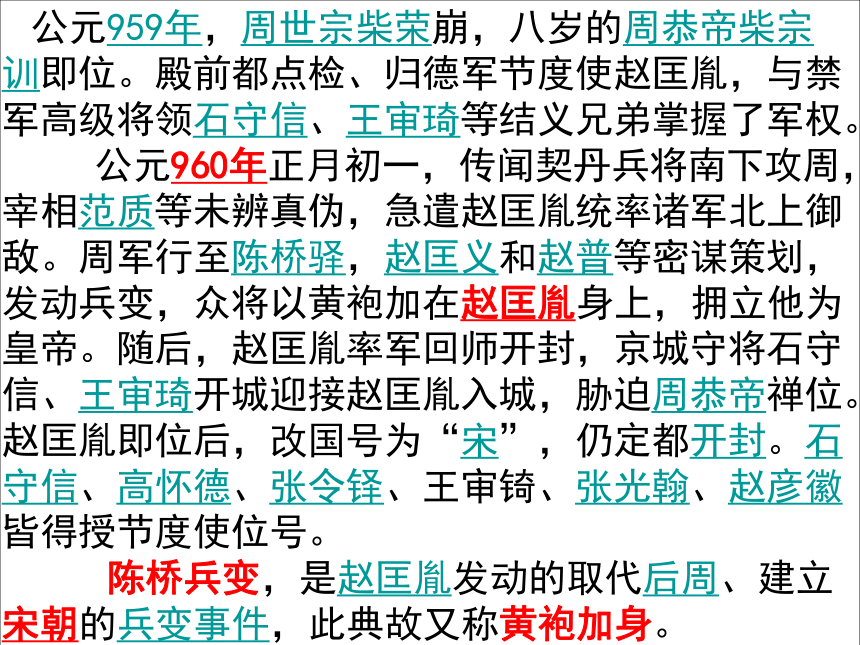

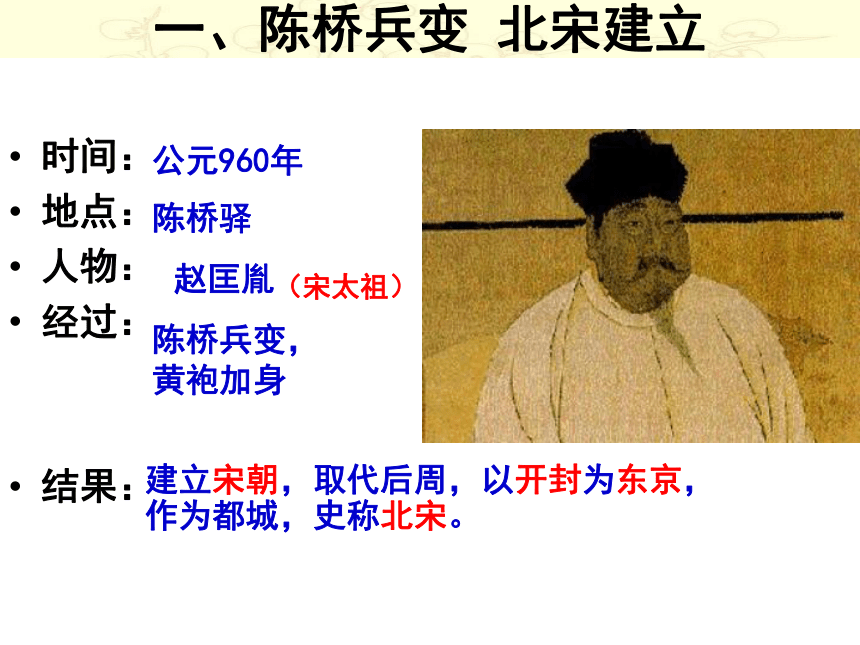

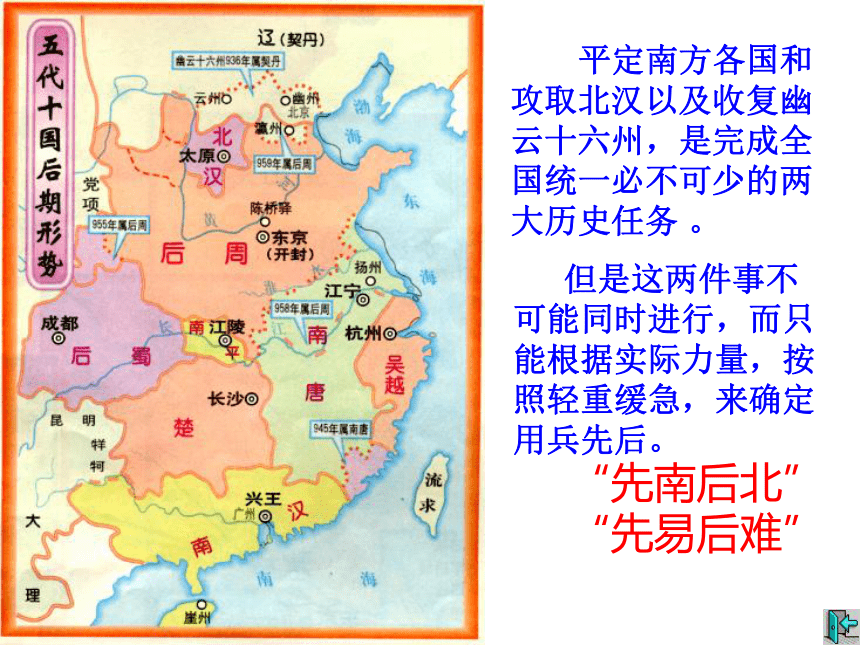

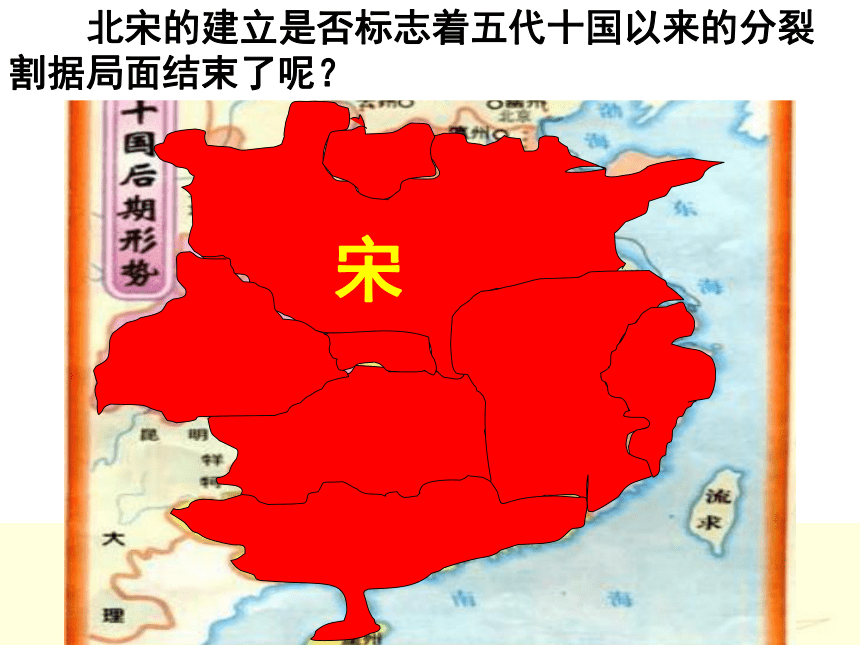

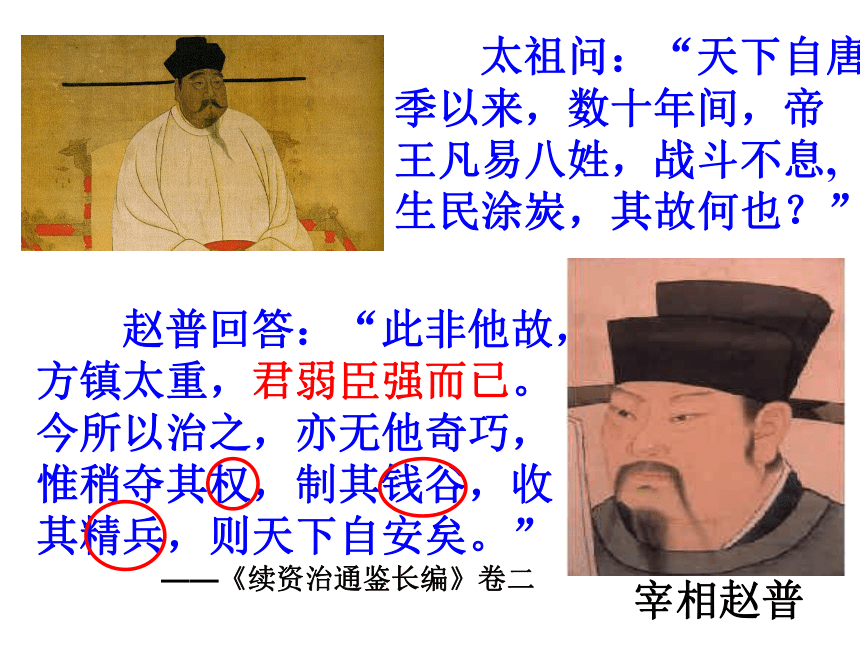

资源预览

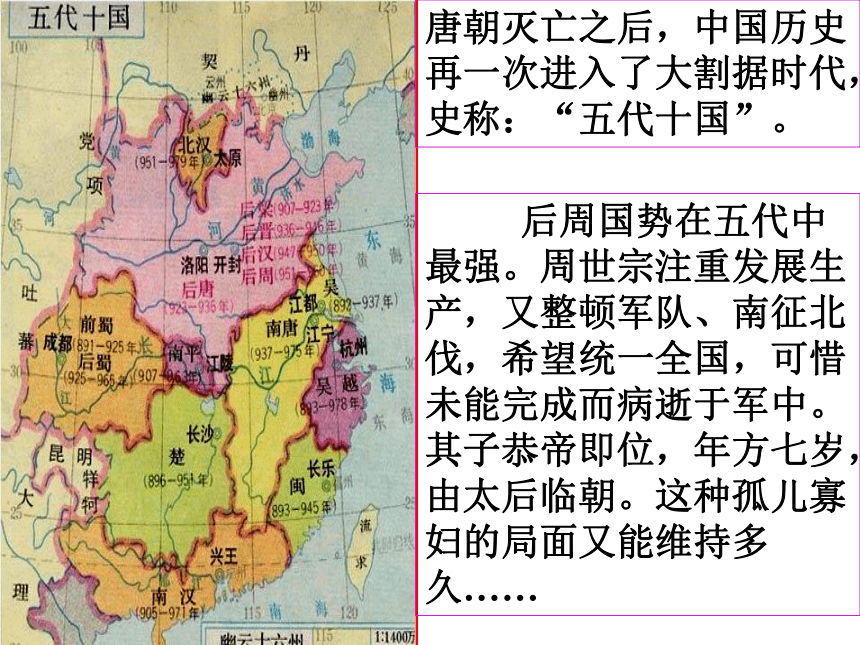

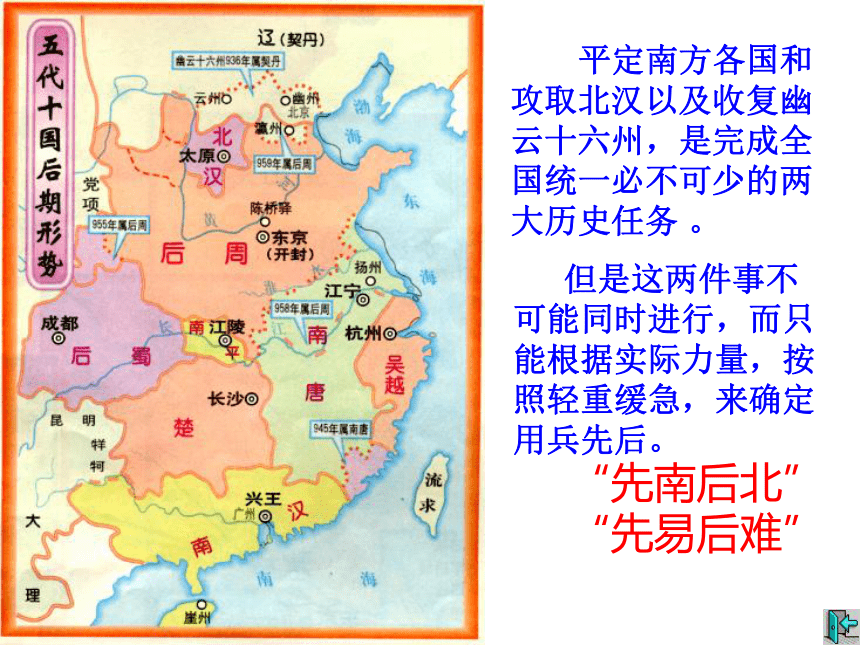

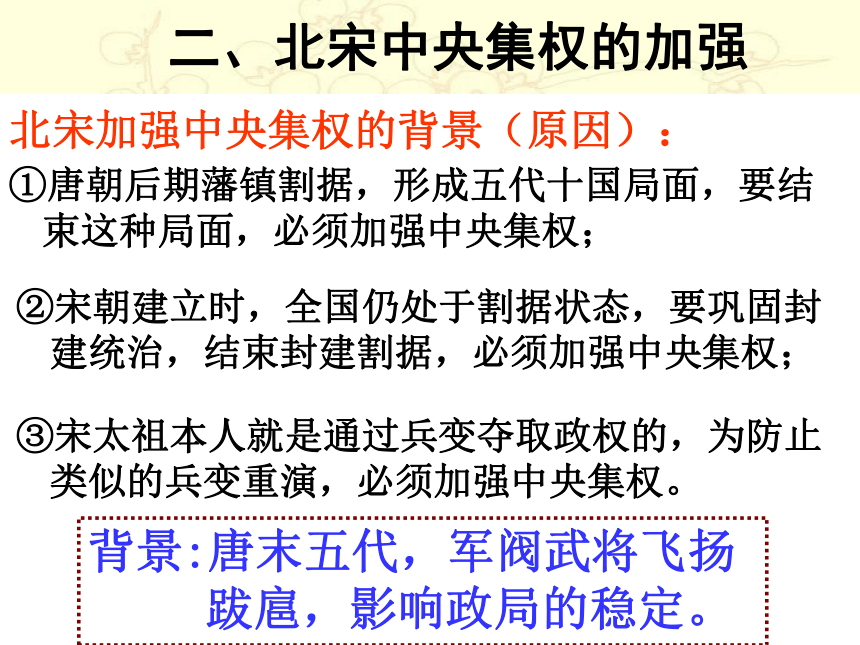

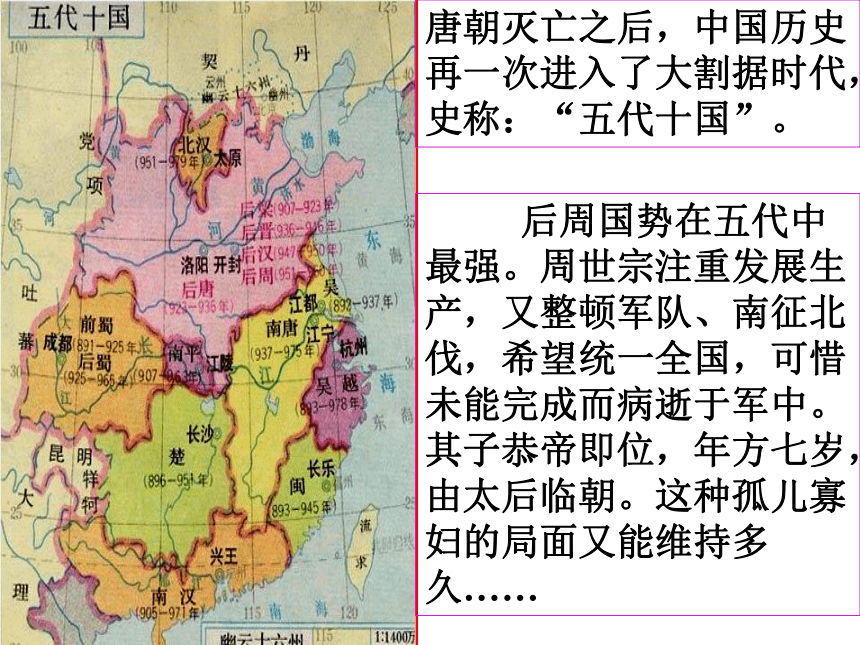

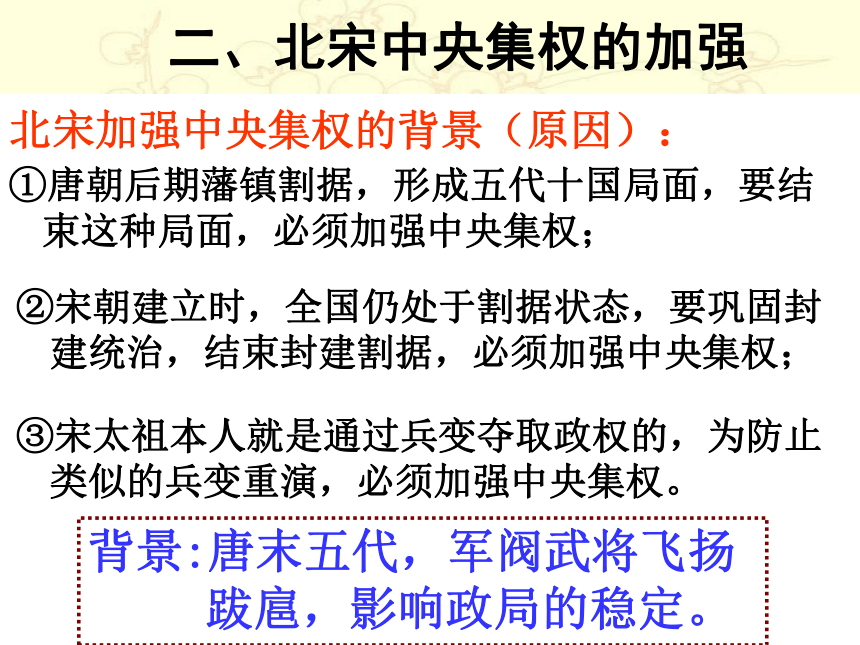

资源预览

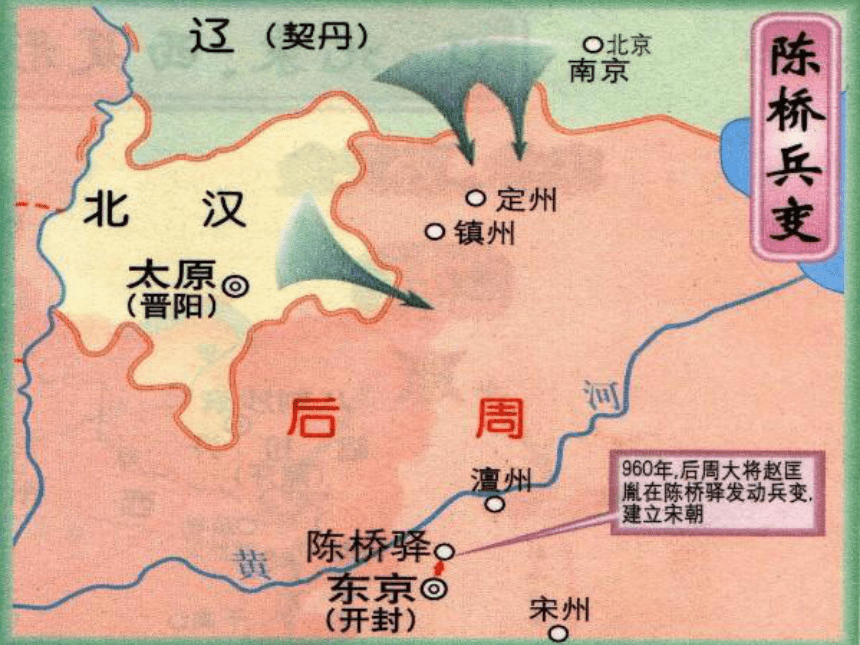

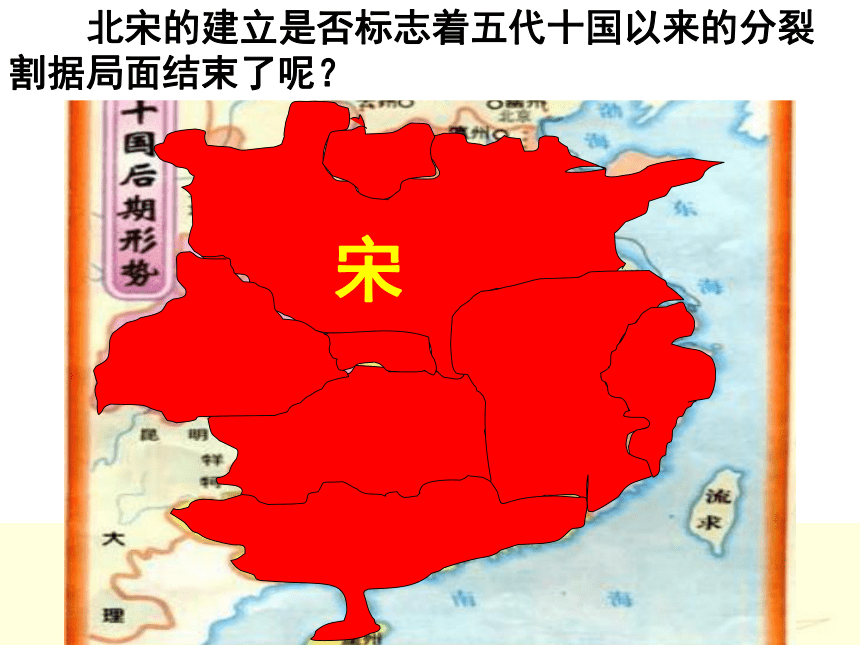

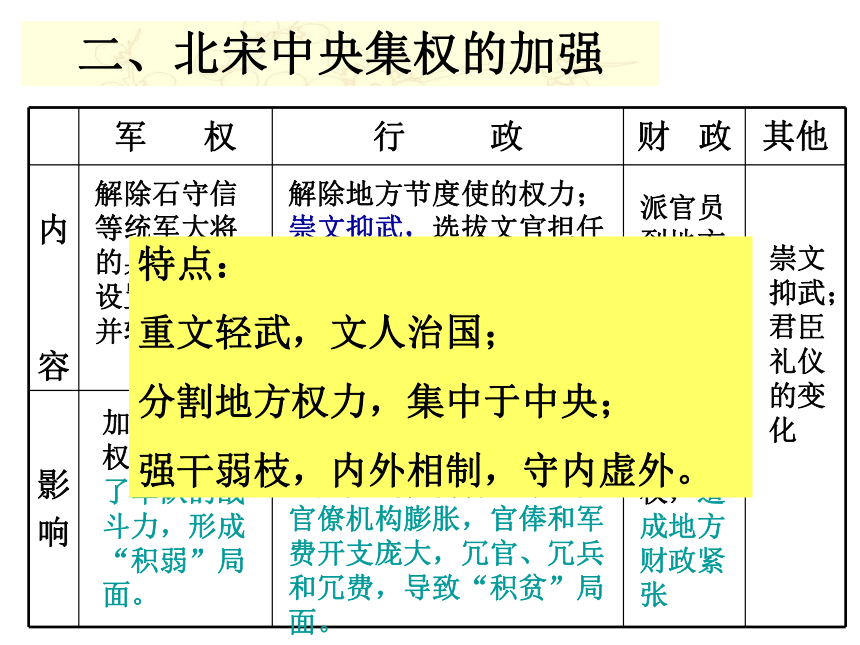

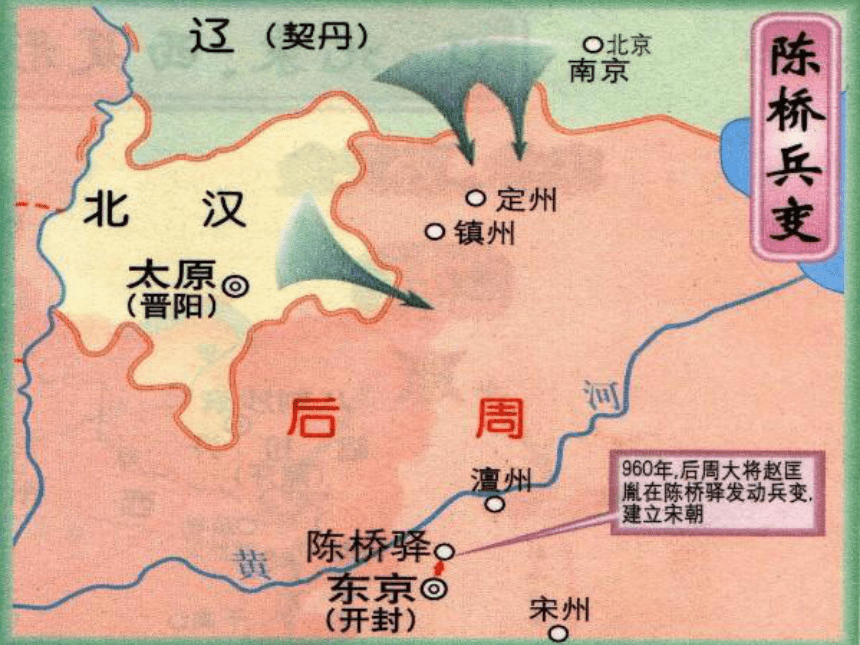

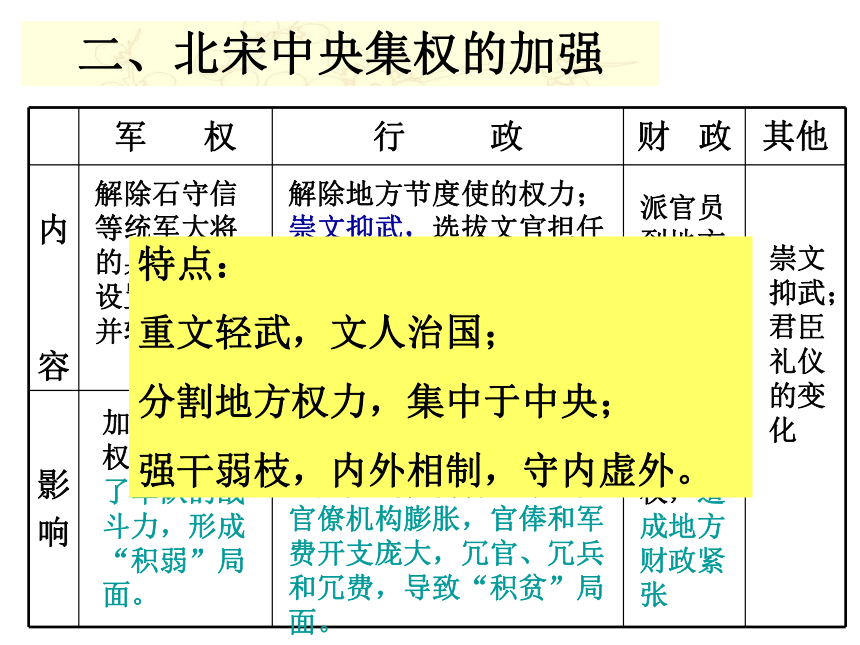

资源预览